HP�Ǘ��҂���

No.353�@�i2008/09/28�j�����H�\���H����A�{���I

�@�����s���ŗǂ��m��Ȃ������̂ł����A���R���j�O���y��ʑ�b�A�������������Ȋw��b�Ƃ����l���͂Ƃ�ł��Ȃ��Ό��̎�����̂悤�ł��B����̔ނ̔����́A�ނɂ͉Ȋw�I�ȎЉ�F���\�͂��������Ƃ�@���Ɏ��������̂ł���A��b�ǂ��납�c���ɂȂ�ׂ��l�i�ł͂Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B�ނ̔����́A��������Ԉ�������Ƃ���������\�����\�͓I�ł������ȂǂƂ��������ł͂Ȃ��A�ނ̘c�Љ�F���Ɋ�Â��M�O�̓f�I�ł���A���Ɂw�{���x�̔����ł��B

�@���̎�̔������������ꍇ�A���C�̗��R���������邢�͖\���Ƃ���ꍇ�������悤�ł����A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A������\���ł͂Ȃ��A���l�ނ���{���̐����Ȕ����ł��邱�Ƃ��قƂ�ǂł��傤�B�ł�����A���C���邢�͍X�R�̗��R�́A���̎�̔����������l���̐l�i���̂��̂��c�����b�ɕs�K�i�ł��邩��Ȃ̂ł��B

�@���R���̎��C��ł́A�c��^�c�ɍ�����������\�������邩�玫�߂�Ƃ������̂ł����B�����́A�C���ӔC����ꂽ���A��b�w���ł͒��R�Ƃ����l���̐l�I�ɂ͌��͖����A��b�A�C��ɍ���̂悤�ɖ{��������Ƃ͎v��Ȃ������Ƃ����_����Z�ł������Ƃ������̂ł��B��������{���������Ă��܂����Ƃ����Ӗ��ō���̏o�����́u�����v�ƌ����Ă��ǂ��̂�������܂���B

�@���R���́A�ނ̒n���{��ɂ����鎩���}�̏W��ɂ����āA���A���甭����T�ނ悤�ɂ����Ȃ߂�ꂽ���̒���ɁA�Ăѓ����g��̉^���̐擪�ɗ��������Ɣ������Ă��܂��B����ɂ�������炸�A�{�茧�̎����}���A�͎��̑I���Œ��R�������F����Ƃ�������������Ƃ����܂��B

�@����͗��_�I�ɂ́A�����}�Ƃ������}�̑̎��Ƃ��āA���R���̍���̔������e���̂��͎̂�藧�ĂĖ��ɂ��ׂ����Ƃł͂Ȃ��Ƃ����F���������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�I���Ή����邢�͗L���Ҍ����ɂ͔����͐T�ق����ǂ��Ƃ������Ƃ�\�����Ă��邾���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B����ł͒��R���̕����܂����������ł���A�{�茧�̎����}���A�̕������Ƒ��ȘA���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@���āA�{�茧�����n�߂Ƃ���L���҂͂��̎����}�̑̎��ɑ��āA�ǂ̂悤�ɔ��f����̂��H���邢�͂��̖��͑��_�ɂȂ�Ȃ��̂��A���ڂ��Ă������Ǝv���܂��B

�NjL

�@�����}�́A���R���ł͑I����킦�Ȃ��ƍl�����l�ł��B�����炭�������ӂ̑I���爳�͂����������̂ł��낤�Ɛ�������܂����A���R���͎��̑I���ɗ����Ȃ����ƂɂȂ�܂����B

�i2008.10.04�j

No.352�@�i2008/09/26�j�����Ə���

�@�����D��A�K���ɘa�A���ʂƂ��č����̈��S�ƕ����̐�̂Ăƕn�x�̊i����2�ɕ����Ƃ����̓��{�̌��݂̎�����H�̌o�Ϗ����o���A�č��̃e���Ƃ̐킢�������Ƃ����i����͑S�����U�ł������킯�ł����A����͂��ɂ��̖��ɂ��ĉ��̐��������邱�ƂȂ��j��肵���܂ܓ����o���܂����B�j�A�č��ӏ]�̓��{�̌R�����Ɖ��ւ̐�ڂ������A�����炭���ň��̓��t�𗦂�������������ŋc�������߂邻���ł��B�����炭�����}�̑��ّI�ɂ����āA����̌o�ϐ�����p�����鏬�r���s�k���i���A�������t�ɂ����ď���̌o�ϘH�����p�����鐨�͂��r�����ꂽ���Ƃ����ڂ̌����ł���Ǝv���܂��B

�@���c�������߂邱�Ƃ͐��Ɋ�������Ƃł����A���{�̎Љ�V�X�e���ɔނ̎c�����܂��Ƃ̏��͐���܂���B

�@���ď���ȍ~�A�����̔��f���o�Ȃ��܂܁A�O�ڂ̐����ƂȂ閃�����t���������܂����B�����͌o�ϓI�ɂ͉�Ќo�c�҂Ƃ����o������A�����炭����Ƃ͈قȂ�A���̐��ێ琭���Ɠ����悤�ɍ��Ƃ̍����哱�Ōi�C���g��}��H���ɉ�A����悤�ł��B����͏���Ƃ͈قȂ�o�ϐ���ł����A������S�������܂���B�X�Ɍo�ϋK�͂𐅂Ԃ��ꂳ���ăp�C��傫�����āA���̂����ڂ�ŕn���w�������悤�Ƃ��������̘b�ł��B

�@�ꌩ�S�������̂悤�Ȕޓ��ł����A���̃^�J�h�I�Ȑ��i���邢�̓t�@�b�V���I�Ȑ��i�ɂ͔��Ɏ��ʂ������̂������܂��B�������t�̊�Ԃ������A�������g�̃����}�����t�@�b�V���I�ȓ��t��ڎw���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���A���̒��ɐΔj�A�l�c�Ƃ������ʂ̕č��ӏ]�̌R����`�҂�z�������̂ɂȂ��Ă��܂��B����ȓ��t�ɂ͑����ސw���Ă��������������̂ł��B�֑��ł����A�����}�𒆐S�Ƃ��Đ��P�c���������邱�̍��̍����ɂ͂�����ʂĂĂ��܂��܂��B

�@���N���ɂ͏O�c�@�̉��U�E���I�����s���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B����}�ɂ���قNJ��҂���킯�ł͂���܂��A�����@�ɂ��u���}�V�v�Ȍ����I�ȑI�����Ƃ��ď���}�������������̂������ł��B

No.351�@�i2008/09/13�j��Ӑ�_��

�@������O��ɑ����ċ�B�Ǔ��̌����y�؎��Ɗ֘A�̏������݂ł��B���܂�����̕K�v�͖����ł��傤�B�V���L�����������������B

2008.09.11�啪�����V���[��

�NjL

�@�����̃j���[�X�ԑg�ŁA��Ӑ�_�����݂s���邱�Ƃ����߂�Z���̒�̗l�q������܂����B����́A�_�����݂ɁA�����炭��ނȂ����ӂ��A��a�̑I���Ƃ��Ċ���e���y�n�𗣂ꑺ�����ƈړ]�����Z�������̔ߒɂȑi���Ȃ̂��ƍl���܂��B��K�͌������Ƃɂ͂����̔ߌ��ł��B

�@���ƊW�҂́A���������Z���ɑ���K�Ȑ����I�z�����s���Ɠ����ɁA�J��Ԃ����ߌ��Ɋw�сA�v�旧�Ăɓ������Ă͐T�d�Ȍ����ƒn���Z���Ƃ̓O��I�ȋc�_��s���������s�����ƍl���܂��B

(2008.09.19)

No.350�@�i2008/09/10�j������i�ׂƍٔ������x

�@����HP�Ōp�����ĕ��Ă���A�啪�������s�̑�����̖��ߗ��čH���ɑ��鍷���~�߂����߂�Z���i�ׂ̍T�i�R�������o�܂����B�܂��͂��������V�����Љ�܂��B

�@�T�i�R�������Z���̑i����ނ��A�s���̏��i�ɂȂ�܂����B�i�@�̔��f�́A����܂Œʂ�n��Z���̈ӎv��A���������̂Ȃ����R���̏d�v�������A���̕K�v�����邢�͕K�R�����肩�ł͂Ȃ��w�����x�y�؎��Ƃ����s���鍑�⎩���̂̈ӎv��D�悷����̂ł��B���̎�̎i�@�̔��f�̖��\�A���邢�͏Z���y���̔��f�͋~���悤������܂���B

�@���āA���N����Y�������ɂ��Ă̍ٔ������x����������܂��B���͂���ɂ��Ă͓�̈Ӗ��Ŕ��ł���A���ɍٔ����ɑI�o����Ă����ۂ��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

�@�܂����ɁA�Y�@�Ɋւ���l�I�Ȕƍ߂Ƃ͎Љ�ɂ����Ă͗]��d�v�ł͂Ȃ��A���n���i���ٔ����j�ɔC���Ă����Ă����i���͂Ȃ��ƍl���邩��ł��B�葱�������l����A�ٔ������x�����邱�Ƃɂ���āA�R�c���v���ɂȂ�A��萳���Ȕ��f���o����Ȃǂƌ������Ƃ͍l�����܂���B

�@���ɁA����͍l���悤�ɂ���Ă͑̐����ێ����邽�߂̂��Ă̌ܐl�g���x�̂悤�ɍ������݂��Ď������鐧�x�ƂȂ邩��ł��B

�@�����ٔ������x���Ӗ��̂�����̂ɂ��悤�ƍl����Ȃ�A���݂قƂ�Nj@�\���Ă��Ȃ����ƁE�����̂̉��\���Z���̗��ꂩ�猡������@�\���i�@���x�Ɏ�������ƌ����Ӗ��ŁA�s���i�ׂɂ����������ׂ����̂��ƍl���܂��B

No.349�@�i2008/09/05�j�w�������ʁE�ĕ��ˁx�čl

�@��_���Y�f�n�����g�������ł͒n����C�́w�������ʁx�Ɓw�ĕ��ˁx�Ƃ������t�����Ƃ�����܂��B���̓�̌��t���n����C���w�ɂ����鉷�x�\������������ő傫�Ȍ���̌��ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B������x���t�̈Ӗ��Ƃ��̕����I�Ȏ����ɂ��čl�@���A�������Ă��������Ǝv���܂��B

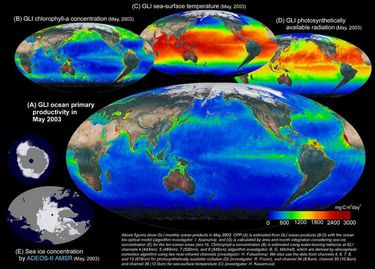

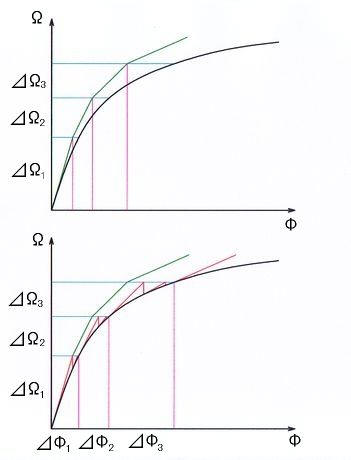

�P�D�n���̋C�ۃV�X�e���̕��ϓI�M���x

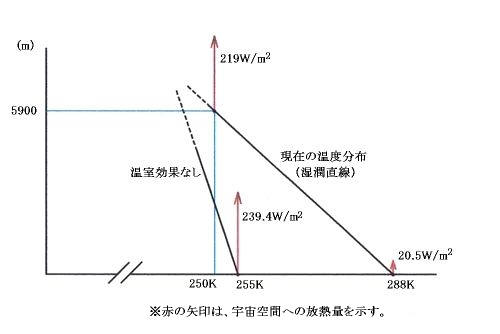

�@�n����C�ɉ����鉷�x�\������������ł悭������̂����ϓI�ȔM���x�}�ł��B����HP�ł����Ɂw��C���x�͂ǂ̂悤�Ɍ��܂邩�x�ƌ������|�[�g�ł���ɐG��Ă��܂����A���̌�̋c�_�܂��čX�Ɍ������邱�Ƃɂ��܂��B�M���x�}�͑������l���قȂ�ꍇ������܂����A��{�I�ɂ͎��̐}�Ɏ������悤�Ȃ��̂���ʓI�ł��B

S. H. Schneider, Climate

Modeling.Scientific American�@256�F5.72-80, 1987

�����̐}�̒P���Ȍ���������Ă����܂��B�E��̑��z���ˁi100�j�̂������̑�C�ɂ����ˁi25�j�́w��C�ɂ�锽�ˁx�̌��ł��B

http://www.geocities.jp/obkdshiroshige/ondanka3/skgup2.html

�@���̐}�́A�n���̈ʒu�ɂ����鑾�z���ˋ��x�i���z�萔�ƌĂԂ��Ƃ�����B�j�ł���1,370W/m2��1/4�̒l��100�Ƃ����ꍇ�̕��ϓI�ȔM�i�G�l���M�[�j�̒P�ʎ��ԓ�����̑��ΓI�Ȉړ��ʂ̊T�������������̂ł��B

�@�܂��A�n���̈ʒu�ɂ����鑾�z���ˋ��x�͂ǂ̂悤�Ɍ��܂邩���l���Ă������Ƃɂ��܂��B���z�ƒn���̋�����149,597,870km�A���z�̒��a��1,392,000km�A���z�\�ʉ��x��5,780K�Ƃ��܂��B���z�\�ʂɂ�������ˋ��x�̓X�e�t�@���E�{���c�}���̎����玟�̂悤�ɋ��߂邱�Ƃ��o���܂��B

S0����T4��(5.67�~10-8)�~5,7804��63,284,071.5W/m2

�@���z�͋��̂ł���A���ˋ��x�͑��z����̋�����2��ɔ���Ⴕ�Č������܂��B�n���̈ʒu�ɂ����鑾�z���ˋ��x�́A

S��S0�~�i�i1,392,000/2�j/149,597,870�j2��1,370W/m2

�@���ϓI�ȔM���x�}�ł́AS/4��342.5W/m2��100�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B����́A���z���˂ɒ�������ʂɓ��e���ꂽ�n���̒f�ʐς����鑾�z���˂̑��ʂ��A���̂̒n���̕\�ʐςɑ��ċϓ��ɔz�������ꍇ�̋��x�ƌ����Ӗ��ł��B�܂�A�M���x�}�Ƃ́A���ϓI�Ȓn���̕\�ʂ̒P�ʖʐρE�P�ʎ��ԓ�����̔M�i�G�l���M�[�j�̈ړ��ʂ����������̂Ȃ̂ł��B

�@�ȉ��A�n�\�ʁA��C�V�X�e���ɂ��Ă̔M�i�G�l���M�[�j�̎��x�ɂ��Ă݂Ă������Ƃɂ��܂��B

�n�\�ɓ��B���鑾�z���˂̑�C�ɂ�錸��

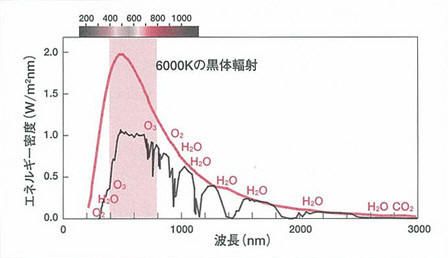

�Ԃ̎����͑��z�\�ʂɂ�������ˋ��x��6000K�̍��̕��˂Ƃ����ꍇ�̒n���̈ʒu�i��C���O�j�ɂ�������ˋ��x�������B���̎����Ŏ������n�\���x���ł̑��z���˂̊ϑ��l�Ƃ̍�����C�ɂ�錸���i��C�ɂ�锽�ˁE�U���ƋC�̕��q�ɂ��z���j�������B���F�����͉������̔g���̈�������B

http://f.hatena.ne.jp/kkyamasita/20070413080039

�@�܂��n�\�ʂɂ��čl���܂��B���z���˂��\������d���g�̔g���̈�͎��O���`�������`�ԊO���̈�ɕ��z���Ă��܂��B���z���˂̓�25�͉_���C�ɂ�锽�˂ɂ���Ă��̂܂܉F����ԂɎU�����܂��B�X�Ɏ��O���̓I�]���w�ɂ����ĂقƂ�Njz������A�ԊO���͒n����C�̒��ɑ��݂���ԊO�����C�́A������w�������ʃK�X�x�ɋz������邽�߁A�n�\�ɓ��B���鑾�z���˂͌������ĉ������𒆐S�Ƃ���45�ɂȂ�܂��B

�@�n�\�ʂ̉��x�͕��ϓI��15���i288K�j���x�ł���ƌ����Ă��܂��B�n�\�ʂ����̂ŋߎ��ł���Ƃ����ꍇ�A�n�\�ʂ���̕��˂̔g���̈�͎�ɐԊO���ƂȂ�A���̕��ˋ��x�̓X�e�t�@���E�{���c�}���̎����玟�̂悤�Ɍv�Z�ł��܂��B

Se���i5.67�~10-8�j�~2884��390W/m2

�@����́A�i390/342.5�j�~100��113.9�ɑ������܂��B���ۂɂ͒n�\�ʂ͍��̂ł͂Ȃ��̂ŁA���ۂ̕��ˋ��x�͎ˏo���Á�1.0��p���Ď��̂悤�ɏ����\����܂��B

Se���i5.67�~10-8�j�~2884�~�Á�390��W/m2

�@�}�ł́A�n�\�ʂ̕��ˋ��x��104�Ƃ��Ă��܂�����A�Á�104/113.9��0.913���x�Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�X�ɁA�n���ɂ͕\�ʐ�������A��������C�ɂ���ĕ����Ă��܂��B���̂��߁A���ˈȊO�ɐ��̏����ɂ����M�i24�j���C�ւ̔M�`���i�}�ł͏㏸���g�C���ƕ\�L�F5�j�ŕ��M���Ă��܂��B

�@���āA���ɒn�\�ʂւ̔M�i�G�l���M�[�j�̓��͂����z����45�������Ƃ���ƁA�o��133�ɔ�ׂ�88�����s�����邱�ƂɂȂ�܂��B����ł͒n�\�ʂ͔���ɗ�p����Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B��������Ă���̂���C�V�X�e�����[����n�\�ʂɋ���������C����̐ԊO�����˂ł��B�ڍׂɂ��Ă͌�q���邱�Ƃɂ��܂��B

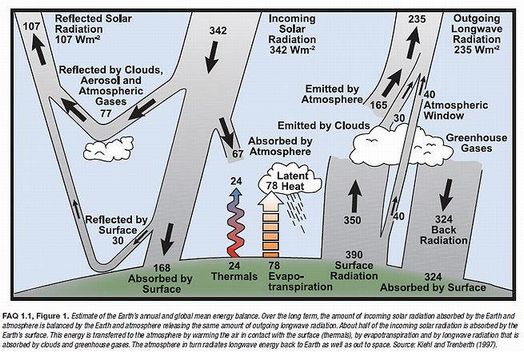

�@���ɑ�C�V�X�e���ɂ��čl���܂��B��C�V�X�e���i��C�A�_�A�G�A���]���Ȃǂō\���j�́A�O�q�̒ʂ葾�z���˂̈ꕔ�i25�j�ڎ���A�X�ɒn�\���̏������M�i24�j�ƒn�\�ʂ���̔M�`���i5�j�ƒn�\�ʕ��ˁi100�j�ɂ���ĔM�i�G�l���M�[�j������܂��B

�@�Η�����C�̂悤�ɔ�r�I���q���x�̍����C�̂́A�u�Ǐ��M�͊w���t�v�ƌĂ���Ԃɂ���A��C���ɂ�����G�l���M�[�̈ړ����邢�͕��z�䗦�͐₦���p�ɂɋN���镪�q�Փˁi����C���\������C�̕��q�̕��i�^����ԁj�ɂ���Ďx�z����Ă��܂��B�C�̂̃G�l���M�[��Ԃ́A�C�̕��q�̉^���i�����i�j�G�l���M�[�A�C�̕��q���̃G�l���M�[��ԁi��]�A�U���j�ŕ\����܂����A�Ǐ��M�͊w���t��Ԃł́A���z���ˁi25�j�A�������M�i24�j�A�M�`���i5�j�A�n�\�ʕ��ˁi100�j�ő�C�V�X�e���ɋ������ꂽ�M�i�G�l���M�[�j�����q�Փ˂ɂ���ĕ��i�E��]�E�U���G�l���M�[�̊Ԃŏ�ɑ��ݓ]�����Ă���A�m���I�ɂ�����̊����ŕ��i�E��]�E�U���G�l���M�[�ɕ��z����Ă��܂��B

�@���̌��ʁA��C�̉��x��ԁi���C�̕��q�̕��i�^����ԁj�ɑ��āA��Ɉ��̊����̐ԊO�����C�̕��q�͓����G�l���M�[�I�ɗ�N���ꂽ��Ԃɂ���A���̉��x��ԂɑΉ�������I�ȐԊO������˂��Ă��܂��B

�@�C�̂���̕��ˌ��ۂ́A�ő̂���̕��ˌ��ۂƂ͈قȂ�A�Œ肳�ꂽ�\�ʂ����݂��܂���B���鍂�x�ŕ��˂��ꂽ�ԊO���͑�C���̂���������ɕ��˂���܂����A��C����i�ނ����ɐԊO�����C�̂ɋz������Č������Ă������ƂɂȂ�܂��B

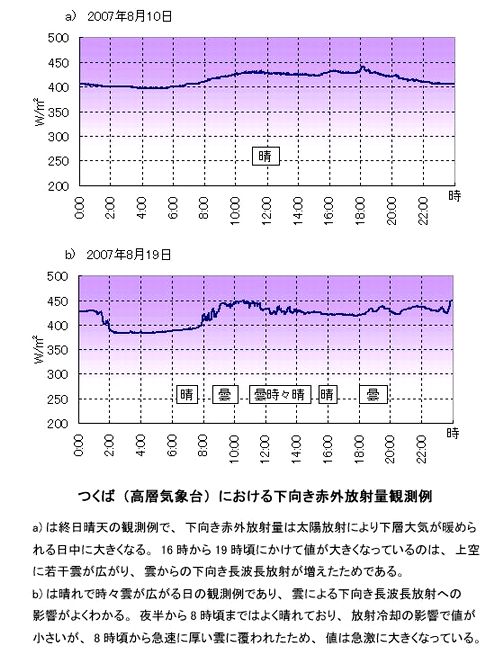

���Ύs�i�k��36�x�j�ɂ����鉺�����ԊO�����ˊϑ��l

���̊ϑ����ʂ́A���z���˂̒��B���˂���菜������C����̐ԊO�����˂��u���˃G�l���M�[��M�G�l���M�[�ɕϊ����ĔM�d�ɂ�葪�肷��M�^���ˑ���v�ɂ���đ��肵�����̂ł��B�ϑ�������8���̖k��36�x�ɂ�����ϑ��l�ł��B���ϓI�ȔM���x�}�̒l342.5�~0.88��301W/m^2�ƒ��ڒ�ʓI�Ȕ�r�͏o���܂��A�I�[�_�[�I�ɂ͂悭��v����ƍl�����܂��B

http://www.kousou-jma.go.jp/obs_third_div/longwave.htm

�@����̒n����C�V�X�e���ł́A���[�ɂ����Ĕ�r�I���w�̑�C�ŕ��˂��ꂽ�ԊO���̓��A�ԊO�����C�̂ɋz�����ꂸ�ɒn�\�ɂ܂œ��B�������̂�88�ƂȂ��Ēn�\���x���ێ����Ă���Ɠ����ɁA��[�ɂ����Ĕ�r�I��w�̑�C�ŕ��˂��ꂽ�ԊO���̓��A�ԊO�����C�̂ɋz�����ꂸ�ɉF����Ԃɕ��o�����ԊO��66���n�\�ʂ��璼�ډF����Ԃɕ��o�����ԊO��4�Ƌ��ɁA�L���ȑ��z����70�ƃo�����X���邱�Ƃɂ���āA��C���x�̒���Ԃ��ێ�����Ă���̂ł��B

�@�����ŁA��C�V�X�e���̉��[�Ə�[������˂����ԊO�����ˋ��x����Ώ̂ł��闝�R���l���邱�Ƃɂ��܂��B���Ɂw��C���x�͂ǂ̂悤�Ɍ��܂邩�x�ŐG�ꂽ�Ƃ���A�n���̏d�͏�ɂ������C�̉������x���z�́A��C�̔M�I�E�͊w�I�Ȉ��萫����Η����ł͉��w�قǍ�����w�قǒႭ�A�������x�����ɏ]���Ă��邱�Ƃ������܂����B���ˋ��x�͐�Ή��x�̂S��ɔ�Ⴗ�邽�߂ɁA��C����̕��ˋ��x�͉��w�قǑ傫���A��w�قǏ������Ȃ�̂ł��B����ɁA��C�̕��q���x�ɂ��ԊO���̌������̈Ⴂ���e�����Ă�����̂��ƍl�����܂��B

�Q�D�����Ƃ͈قȂ�u�������ʁv

�@�����ԑO�u���������Ȃ�܂������A�ȏオ�`���Ɏ������}�̎������e�̊T���ł��B���āA�ł́w�������ʁx�Ƃ͉��Ȃ̂ł��傤���H��ʓI�ɒn������ł����C�ɂ���āA�n�\�ʂ�15�����x�ɕۂ���Ă��邵���݂������ĂԂ悤�ł��B

�@�n���ɑ�C�����݂��Ȃ��ꍇ�ɂ��čl���邱�Ƃɂ��܂��B���̏ꍇ�A�n�\�ɂ͐A�������ݏo���܂���n���\�ʂɂ�鑾�z���˂̔��˗����傫���ς��ƍl�����܂����A�����ł͔��˗��͕ω����Ȃ����̂Ƃ��Ă����܂��B�n����g�߂邽�߂ɗL���ȕ��ϓI�ȑ��z���˂�342.5�~0.70��240W/m2�ɂȂ�܂��B����ɑ�����˕��t���x�ŕ��ϓI�Ȓn�\�ʉ��x���ߎ��ł�����̂Ƃ���ƁA�X�e�t�@���E�{���c�}���̎�����n�\�ʉ��x�͎��̂悤�ɋ��߂��܂��B

T���o240/�i5.67�~10-8�j�p�i1/4�j��255K��-18��

�@���ۂ̌��݂̒n�\�ʉ��x��15�����x�Ƃ����Ă��܂�����A�n����C�����邱�Ƃɂ�鏸����33���ɂȂ�܂��B����33���̏������ۂ��w�������ʁx�ƌĂԂ͓̂K�ȕ\���Ƃ͎v���܂���B�������̋�C�����͂̊��̋C�����������ɂȂ��ȗ��R�́A�g�߂�ꂽ�������̋�C�������ɂ���Ď��͂̑�C�z����u������Ă��邽�߂ɁA��C�̗���ŝ��a����Ȃ����Ƃł���A����܂ŏq�ׂĂ����n����C�̉��x�\���Ƃ͈قȂ邩��ł��B

�R�D�������ʂ͒n�\�ʕ��˂́u�ĕ��ˁv�ł͂Ȃ�

�@CO2�n�����g�������ł́A��C����̐ԊO�����˂ɑ��Č��������������Ă��܂��BCO2�n�����g�������ł́A�n�\�ʕ��˂��������ʁi����C���[�ɂ����鉺�������ˁj�̌����ł��邩�̂悤�ɐ�������Ă��邱�Ƃ�����܂��B�`���Ɏ������}�ɂ����Ă��A���������n�\�ʕ���104�̓���100����C�V�X�e���Ɉ�U�z�����ꂽ��ɁA���̓�88���������ʂƂ��Ēn�\�ʂɌ������čĂѕ��˂����悤�ɕ`����Ă��܂��B

�@��C�ɋ��������M�i�G�l���M�[�j�̌o�H�͑��z���ˁi25�j�E�n�\�ʕ��ˁi100�j�E�������M�i24�j�E�M�`���i5�j��4�ʂ�ł����A�Ǐ��M�͊w���t�̉��ł͑�C�̉��x��Ԃ͕p�ɂɋN���镪�q�Փ˂Ɏx�z����Ă���A�������ꂽ�S�Ă̔M�i�G�l���M�[�j�͓����Ȃ��̂Ƃ��đ�C���\�����镪�q�ɕ��z����A���q�Փ˂���ĕ��i�E��]�E�U���G�l���M�[�Ԃŏ�ɑ��ݓ]�����J��Ԃ��Ă��܂��B���̌��ʁA�G�l���M�[�͉��x��Ԃɂ���Ē�܂��芄���ŕ��i�E��]�E�U���ɕ��z����Ă���A��C�͊e���x�̉��x��Ԃɂ���Ē�܂���I�ȕ��˂��s���Ă���̂ł��B��C�̒��I�ȕ��˂̂����A��C�V�X�e�����[�ɓ��B���鉺�����̕��˂��������ʂƌĂ����̂̎��̂Ȃ̂ł��B

�@�܂�A�n�\�ʕ��˂͑�C�ɔM�����������̃`�����l���ɉ߂����A�n�\�ʕ��˂Ɖ������ʁi����C���[�ɂ����鉺�������ˁj�Ƃ̊Ԃɂ͉��璼�ړI�ȊW�͂Ȃ��̂ł��B�������ʂƂ͒n�\�ʕ��˂��z�����ė�N��Ԃɂ���ԊO�����C�̂�����Ԃ̖߂邱�Ƃɂ���ċN����w�ĕ��ˁx�ł͂Ȃ��̂ł��B�������ɁA��C�̉��x��ԂƓƗ��ɑ�C�̕��ˋ��x���ω�����̂ł���A�Ǐ��M�͊w���t���j��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����A�Η������w��C�̒��ł͋N���蓾�Ȃ��̂ł��B

�@�܂��A�Ђǂ�����ł͐ԊO�����C�̊Ԃł̕��ˁE�z���̉������邱�Ƃʼn������ʂ����傷��ƌ����������Ȃ���Ă��܂����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͗L��܂���B���Ȃ͕̂��ˁE�z���ł͂Ȃ��A��C�̉��x��Ԃɂ���Ē�܂���˂��s���ԊO�����C�̂̒��I�ȑ��ݗʂȂ̂ł��B

�@CO2�n�����g�������ł́ACO2�Z�x�̑���ŁA�������ʂ͂�����ł������A�n�\���͂�����ł�����������ƌ����咣�ł����B����܂ł̍l�@����A�m���ɐԊO�����C�̂̑��ݗʂ������ɕω�����A��C�̎ˏo���̑���ɂȂ�\���͂���܂����A����ɂ���ĒP���ɒn�\�ʂ̉��x���㏸���邩�ƌ��������ł͂���܂���B��ɂ́A�ԊO�����C�̂̑����͑�C����̕��˂̎ˏo���̑���Ɠ����ɐԊO���̌������̑�����Ӗ����邩��ł��B�܂��A��C�͌Œ肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ����߁A���w��C�����M�����Α�C�̑Η���n�\���̏��U�������邽�߂ɒn�\�t�߂̔M�͑�C��w�ɉ^��ė]�v�ɕ��M����邽�߂ł��B������ɂ��Ă��A��C����CO2�͂������ʂł���A����قnj����ȕω�������Ƃ͍l�����Ȃ��̂ł��B

�S�D�M�͍���������Ⴂ���֗����

�@���āA���w��C�̉��x�\�����l�����ŁACO2�n�����g�������Ƃ͕ʂ̌��������悤�ł��B���̈�́A�n�\�ʂ����ቷ�ł����C�V�X�e������̕��˂ɂ���āA�M�i�G�l���M�[�j���n�\�ʂɋ�������邱�Ƃ́A�G���g���s�[���呥�ɔ�������̂ł���M�͊w�I�ɗL�蓾�Ȃ��ƌ����咣�ł��B�����Ȃ�Ή������ʑS�ے�_�ł��B���Ɏ������u���Ύs�ɂ����鉺�����ԊO�����ˊϑ��v���ʂ�����킩��ʂ�A��C�V�X�e�����[����̉��������˂͎��݂��錻�ۂł���A�������ʑS�ے�_�͉�㈎�`�̌�p�ɂ�����̋�_�ł��B

���������ʑS�ے�_�̖{���I�Ȍ��

�@�����ł́A�������ʂ��C�V�X�e�����[����̉����ւ̐ԊO�����˂̈Ӗ��Ƃ��܂��B�������ʑS�ے�_�̖{���I�Ȍ��ׂ́A�������ʂ��Ȃ��Ɖ��肷��ƒn�\�ʂɂ�����M���x���l����ƒn�\�ʕ��˂����݂����͂邩�ɏ������Ȃ�A�n�\���x���ێ��ł��Ȃ����Ƃ𗝉����Ă��Ȃ����Ƃł��B

�@���鉷�����ʑS�ے�_�҂̕��́A�������ʂ��Ȃ��Ă��A��C�̒f�M���k�Œn�\���x���ێ��ł���ƌ����܂��B����́A�������ʂ��Ȃ��Ă��Η�����w�̌��݂̉��x�������I�ɐ����ł���ƌ����O��ł��B�������A���ۂɂ͉������ʂ����邱�Ƃɂ���Ă͂��߂đΗ�����w�̌��݂̉��x��Ԃ������ł���̂ł���A�������ʂ��Ȃ��Ȃ�ΑΗ�����w�̉��x���Ⴍ�Ȃ炴����A���݂̉��x�������I�ɐ������邱�Ƃ͏o���܂���B

�@�G���g���s�[�Ƃ́A���q�̋���ȏW���Ƃ��Ă̕����̉��x�����Ɋւ��镨���ʂł��B�d���g�͕��̂�����˂���܂����A���˂��ꂽ�d���g���g�͕����Ƃ͓Ɨ��ɑ��݂�����̂ł���A�G���g���s�[�̑ΏۊO�̕������ۂł��B�G���g���s�[����̖@���́A���q�̋���W���Ƃ��Ă̕������܂ތn�ɂ����錻�ۂ̔�t�����咣������̂ł��B���ˌ��ۂ͉t�I�Ȍ��ۂł���A���ꎩ�g�̓G���g���s�[�̑ΏۊO�̌��ۂł��B�������A�d���g����U�����ɋz������ĕ����̏�ԗʂƂ��Č��݉�����A����͖ܘ_�G���g���s�[���呥�ɂ���Ďx�z����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���āA��C�V�X�e���ƒn�\�ʂƂ̊Ԃ̕��ˌ��ۂ��l���邱�Ƃɂ��܂��B��C�͒n�\�ʂɐڂ��Ă��܂����A�d���g�ɂ��M�i�G�l���M�[�j�̗A���͖{���͕��̓��m�����ڐڂ��Ă���K�v���Ȃ��_���M�`���Ƃ͈قȂ�܂��B����܂Ō��Ă����悤�ɁA�ő̂ł���n���̕\�ʁA�����ċC�̂ł����C�͂��̉��x��ԂɑΉ�����ԊO������˂��Ă��܂��B�ԊO�����C�̂͂��̉��x��Ԃɉ����Ă���������Ɍ������ēd���g����˂��Ă��܂��B��C�V�X�e�����[����̉��������˂̋��x��88�A�n�\�ʂ���̕��˂�104�ł����A�n�\���˂̓���4�͑�C�V�X�e���ɑ�����ꂦ�邱�ƂȂ��F����Ԃɕ��˂���܂��̂ŁA��C�V�X�e���ɋz���������˂�100�ɂȂ�܂��B

�@�����Łw���˓`�M�x���l���܂��B����͐�Ή��x��0�łȂ��قȂ鉷�x�̕��̊Ԃ̕��˂ɂ������I�ȔM�ړ��������ړx�ł��B��̕��̂̕\�ʉ��x�����ꂼ��T1��T2�Ƃ���ƁA���̕��ˋ��xR�͂��ꂼ��̕\�ʉ��x��4��ɔ�Ⴗ��̂�R1��R2�ɂȂ�܂��B���̎��A�������̂͒P�ʎ��ԁE�P�ʖʐϓ�����R1�̃G�l���M�[�������A������R2�̃G�l���M�[�����邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�A�������͍̂�����������ƁiR1�|R2�j��0�̔M�������A���l�ɒቷ���̂́iR1�|R2�j��0�̔M�����邱�ƂɂȂ�܂��B���́iR1�|R2�j��0�ŕ\���������I�ȔM�i�G�l���M�[�j�̈ړ��ʂ����˓`�M�ʂł��B

�@�܂�A���ˌ��ۂɂ���ĔM�i�G�l���M�[�j�͍������̂ƒቷ���̂̊Ԃő��݂Ɏn����܂����A�����I�ȔM�̈ړ��͏�ɍ������́��ቷ���̂ɗ���Ă���A�������̂ƒቷ���̂��܂ތn�Ƃ��Ă̓G���g���s�[�͕K�����債�Ă���̂ł��B�`���Ɏ������}�����ɁA���˓`�M�ʂŎ����I�ȔM�̈ړ��ʂɂ��Ă܂Ƃ߂��̂����̐}�ł��B

�@��}�ɂ����āA�n�\�����C�V�X�e���Ɍ��������˓`�M�ʂ́A�`���̐}�̑�C�V�X�e���ɋz�������n�\�ʕ���100���牷������88�������������l�������Ă��܂��B���z����̕��˓`�M�ʂ́A�n���̕\�ʉ��x�����z�̕\�ʉ��x�ɔ�ׂĒ������Ⴂ���߁A�n�����˂ɂ��e���͌���Ȃ�0�ɋ߂����߂ɁA���z���˂��̂��̂Ƃ��đ傫�Ȍ��͂���܂���B���l�ɁA�n������F����Ԃւ̕��˓`�M�ʂ͒n������̕��˂��̂��̂Ɠ����ɂȂ�܂��B

�@�}���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�M�i�G�l���M�[�j�͍����̑��z����n�����o�R���āA�ŏI�I�ɒቷ�̉F����ԂւƊg�U���Ă����̂ł��B�n���ł͍����̒n�\�ʂ�����ቷ�̑�C�V�X�e�����邢�͉F����ԂɔM�͗���Ă����̂ł��B

�@���āA�n���̋C��V�X�e���̊T�v����������ŏ]���̔M���x�}�ƁA�����Ɏ��������˓`�M�ʂ�p�����\�����@�̓������܂��B�ł͂����ꂪ�D��Ă���ł��傤���H���˓`�M�ʂ�p�����\�����@�ł́A�����I�ȔM�ړ��ʂ���ڂŕ�����܂����A���̔��ʁA�ΏۂƂȂ镨�̂̉��x�ɂ��Ă̏�������Ă��܂��܂��B�C����l�����ŁA���x�ƌ������͔��ɏd�v�ȗv�f�ł���A���͌l�I�ɂ͕����̉��x�Ɩ��m�ȁi�ܘ_�ߎ��I�ɂł����j�W�������Ă�����ˋ��x��p�����]���̔M���x�}�̕����͂邩�ɗD��Ă���ƍl���܂��B

�@�Ō�ɁA�{HP�Ŏg�p���Ă���M���x�}��IPCC��4�����̐}�������Ă����܂��B�`���Ɏ������}�Ƃ͑������l���قȂ�܂����A�����܂ł��M���x�̊T���Ƃ��������������B

�i���l�o�T�F���{�C�ۋ�����C�ЎR�C1975�N�j

�@���̐}�̐��l�̒P�ʂ�W/m2�ł��B�}�́hBack

Radiation�h�Ƃ������t���w�ĕ��ˁx���邢�́w�t���ˁx�ƕ\�����Ă��܂����A���̌��t����_���Y�f�n�����g�������̍l�����A����̂��̌��E���悭�����Ă���ƍl���܂��B��4�����̍ĕ��˂̒l324W/m2�́A���ϓI���z���˂ɑ��鑊�ΓI�ȕ\����p�����324/342��95�ƂȂ�A�����傫�߂ɕ]�����Ă���悤�ł��B

�T�D������

�@CO2�n�����g���������߂���c�_�ł́A�Ȋw�I���邢�͌��ۓI�Ɍ��āA�K�������K�łȂ��\����ے��I�ȕ\���������l�Ɏv���܂��B����͂Ƃ���Ȃ��������R���ۂƂ��ẲȊw�I�Ȍ����̓m���\���Ă���悤�ł��B�قƂ�NjC�ی��ۂ₻��Ɋւ�镨�����ۂɂ��Ă̑f�l�̂悤�Ȍ����������A���Ђ������ɂƂ�ł��Ȃ��o�L�ڂ𐁒����Ă���̂������Ζڂɂ��邱�Ƃ�����܂��B���������l�����̔����ɂ͓��ɒ��ӂ��Ă��̓��e���ᖡ���邱�Ƃ��K�v���ƍl���܂��B

No.348�@�i2008/08/18�j��{�c���\��CO2�n�����g������

�@���āA���N���s��L�O�����}���܂����B���N���̎����ɂ͉����A�L���E����̌��q���e�����A�����Ĕs��ɂ��Ă̓��ʔԑg��������܂��B�S�����������ԑg��������Ȃ��Ȃ���͂܂��ƍl����ׂ��Ȃ̂�������܂��A�����P�ɉߋ���U��Ԃ�A�`����̜������s���̂ł͉��̗͂ɂ��Ȃ�Ȃ��̂������ł��B�����̎��ɂ����{�͌R���������A�����J�̐N���푈�ɉ��S���Ă���Ƃ������������鎞�A����ɔ����邱�Ƃ��o���Ȃ��N���푈�̔��ȂɈ�̉��̈Ӗ�������̂��H�Ƃ����^�₪�@������܂���B

�@�܂肵�����N�͖k���I�����s�b�N�����̎����ɏd�Ȃ�A�����̔N�����s��֘A�����Ȃ��悤�Ɋ����܂��B���̈���ł́A�X�|�[�c��ʂ����i�V���i���Y���̍��g�A��҂��������̊ہE�N����ɖ��C�ɔM�������p�𐔑�������@�����܂��B���Ղ葛���̉e�ŐN���푈�𐋍s���Ă���ɁA��a���ƕs�C�����������Ă��܂��B

�@�O���ɂ������{�c���\�𒆐S�Ƃ������I���U�ɑ��āA������u�M���v�푈�Ɏ��狦�͂��Ă������������̐e�����̐���ɑ��āu�Ȃ�����Ȕn���Ȃ��Ƃ�M�����̂��v���Ƃ��u�����͏�K������Ă�������v���Ƃ����c�_�����ɂ��邱�Ƃ�����܂��B�ʂ����Ă����Ȃ̂ł��傤���H

�@�풆�ɂ����Ă��A�ӎ��̍����l�����̊Ԃł͑�{�c���\�̉R�͊��Ɍ�������Ă��܂����B�܂��A�s����o���������̐e����̒��ɂ́A�ꎞ�I�ɂł͂���܂�������̓��ōl���Љ�Ɏ�̓I�Ɋւ���Ă������Ƃ����o�����K�w�����܂�܂����B���������̊K�w�͐��n���āA�Љ�������j�ɂȂ�ȑO�ɕč���̌R�ɂ�郌�b�h�p�[�W�ɍ����A70�N���ۓ����̘J���g���E�w���^���̔s�k�Ŏ�������Ă��܂��܂����B���{�̖����`�̖G��́A�킸��30�N���炸�ŕ��Č��݂Ɏ����Ă���̂ł��B

�@���ǁA���݂̓��{�̍����命���̈ӎ��́A�O��킠�邢�͔s�킩��̍ő�̋��P�ł������͂��̎���l���s�����鎩�������l��ڎw���̂ł͂Ȃ��A����͉������f������̓I�ȍs�������Ȃ���O��A�̏]���őP�ǂȗ̖��̂��̂ɖ߂��Ă��܂��Ă���悤�ł��B���ǁA���̈ꎞ���������āA���̍��̑�O�̈ӎ��͐�O�����������ς���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���݂̐l�דICO2�n�����g�������ɂ�鋶����Ԃ��u�G�R�E�t�@�V�Y���v�ƌĂ�ł��܂����A����͒P�Ȃ�A�i���W�[�ł͂Ȃ��|���l�Ȃ��Ɂu�G�R�v���l�דICO2�n�����g�������Ɋ�Â��S�̎�`�̐��ɑ��Ȃ�܂���B�����ȃ}�X���f�B�A�͑�{�c���\���Ȃ���̔�Ȋw���J��Ԃ��A�]���ŋ^�����Ƃ�m��Ȃ���O�̑啔���͂�����u�M���v�A���������Ȃ��܂܂Ɏ�����X�Ƃ��āw���g���h�~�̍����^���x�ɎQ�����Ă���̂ł��B

�@���̌��������鎞�A���Â����̍��̍����͉����ς���Ă��炸�������w�K�����A�߂����J��Ԃ������Ă���̂��Ȃƈ��W����C�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B

No.347�@�i2008/08/11�j�M���邱�Ƃƍl���邱��

�@����A��������ɂ��Ă̊w�W��ɎQ�����āA���g���ɂ��Ęb���@�����܂����B�Q���҂͓���������ɂ��Ċ������Ă�����X�ł���A��ʂ̕����������ɑ�����ӎ��������������ł����B����Ӗ��ł͎苭���������ƌ����܂��B

�@��ɂ́A���������Ȑ����ł͔n�r���������ƂɂȂ�ƌ����_�ł���A������͓�����̊������炲�����̊����ɑ���u�M�O�v���������ł���Ƃ������Ƃł��B�O�҂̖��́A�ނ���c�_��[�߂�Ӗ��ōm��I�ȑ��ʂł��B��������҂́A���X�ɂ��āu�M�O�v���u�Ό��v�Ȃ����u�@���I�M�v�Əd�Ȃ镔��������A�_���I�ȋc�_�ł͔ے�I�ȑ��ʂ����悤�ł��B

�@���̂悤�Ȏ����A�����͎�ɉ��g���Ɋւ���ϑ��f�[�^���������ƂɎ���u���A���������̉������_�ł���̂��Ƃ����_�ɍi�����b�������邱�Ƃɂ��܂����B

�@���̎Q�������w�K��̏�ł́A����Ȃ�ɗ�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ������G�܂����B�������A�c�O�Ȃ��炻�̌�̎G�k�̒��ł͕K�������[������Ȃ����������������Ƃ��܂����B

�@��̓I�ɂ́A��C���ɂ������_���Y�f�z�ɂ��āA�l�דI�ȉ��ΔR���̔R�Ă͔���ł����āA���ꂪ���g���ɐ�Ήe�����Ă���͂����Ƃ������ӌ��̂悤�ł����B�܂������炭�u�J�[�{���E�j���[�g�����v���̐��]�ɂ����̂ł��傤���A���R�z�ɂ������_���Y�f�͖��Ȃ��̂��Ƃ����ӌ��������悤�ł��B���̘b���ɂ͂��Ȃ藎�_���܂����B

�@�����̐����ł́A��ʂɍL���F�m����Ă���Ǝv���鐔�l�A���R�z�ł͔N�Ԗ�210Gt�̓�_���Y�f�i�Y�f�d�ʁA�ȉ������B�j���r�o����A�l�דI�ɂ͔N��7Gt���x���r�o����Ă���A�S�r�o�ʂɑ���l�דI�ȉe����3�����x�Ƃ������Ƃ��q�ׂ܂����B�m���ɂǂ��̔n�̍��Ƃ�������Ȃ��u�t����P���ɐ��l�����ꂽ�����ł́A���R�̏z�Ɛl�דI�ɕt�����ꂽ��_���Y�f�r�o�ʂƂ̐�Ηʂɂ��ċ^���������邱�Ƃ͂����炭���݂̉��g���ɑ�����ʂ���l���āA�������R�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B�����c�O�Ȃ̂́A����Ȃ�����ꂪ��茻���f�������e�Ȃ̂����m�F�����Ƃ��s���������Ŕ��f�������ׂ��ł���A�ł���Ύ��̂���Ƃ���ŋ^����q�ׂė~�����������Ƃł��B

�@����̊w�K���ʂ��Ċ��������Ƃ́A��͂��_���Y�f�n�����g���̎����̋����ł���A��������Ƃ̓���ł��B

�@�܊p�ł�����A��_���Y�f�̎��R�r�o�ʂ̖ڈ����l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B��_���Y�f�̏z���l����ꍇ�A�ł��d�v�ɂȂ�̂����Ԍn����̓�_���Y�f�r�o�ł��BJAXA��HP����u�n����������^�C��ʂɌ���C�̊�b���Y�́vhttp://www.eorc.jaxa.jp/imgdata/topics/2004/tp040317.html���Љ�Ă����܂��B�����ł́A�C�m�̊�b���Y�́i�C�m�A���v�����N�g�������f�E�����Ƃ������h�{���A���z���Č��������A�C���֗n������_���Y�f����荞�Œ肷��u�P�ʎ��ԁA�P�ʖʐς�����̒Y�f�ʁv�̂��Ɓj�������Ă��܂��B

�@���������ƁA�����ς̐��Y�ʂ͖�4Pg-C/�����x�A�N�Ԃɒ����Ɩ�48Pg-C/�N��48Gt-C/�N���x�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�C�m�ɑ��݂���L�@�Y�f�̗ʂ����I�ł���Ƃ���Ȃ�A�������ɂ�鐶�Y�ʁ���_���Y�f�Œ�ʂł���48Gt-C/�N�����đ�C���ɕ��o���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�ܘ_����͊T�Z�l�ł����A�����̃f�[�^����A�A���n�ȊO�̐����I��_���Y�f�����ʂ△�@�I�Ȍ����ʂ��܂߂�ƁA�C�m�����ɂ�����N�ԓ�_���Y�f���o�ʂ�90Gt-C/�N���x�Ƃ����̂́A���Ȃ��Ƃ��I�[�_�[�I�ɂ͑Ó��Ȍ��ς���ł��낤�ƍl���܂��B�m���ɁA���ΔR���̔R�Ăɔ�����_���Y�f�r�o�ʂ͏������Ƃ͂����܂���B�������A�n���̐��Ԍn���܂߂��\�ʊ��ɂ�����Y�f�����ʂ͂���ȏ�ɑ傫���̂ł��B

�@��_���Y�f�Z�x�Ƃ����ڂɌ����Ȃ����̂ɂ��ẮA�������n���K�͂ł̔F���́A�����I�Șb��ł���A�c�O�Ȃ��玄�����̓��튴�o�Ŋ����ł���͈͂�傫�����������̂ł��B�����܂߂āA���̂悤�Ȗ��ɑ��Ē��ړI�E���o�I�ɔ[�����邱�Ƃ͖����ł��B���̂悤�Ȗ��ɑ��ẮA���p�ł���A�ł��邾���m���炵���ϑ��f�[�^����ɂ��ċc�_���邵������܂���B

�@���̎�̋c�_�ł́A�O��ƂȂ鎖���i���ϑ��f�[�^���邢�͂���ɂ�鐄��j�����L���Ȃ���c�_�����邱�Ƃ��o���܂���B�u�M�����Ȃ��v�Ƃ�����_�����O��ɂ������A�����ɂ͋c�_�͑��݂��Ȃ��̂ł��B�l���邽�߂̑O��͐M���邱�Ƃł͂Ȃ��A�m���炵�����������L���邱�ƂȂ̂ł��B

No.346�@�i2008/07/30�j���g���Ɠ�_���Y�f�̉R���o�����

�@�O��̏������݂Ƃ��֘A������e�ł����A�k�C���̒m�l�̕��͂��Љ�����Ǝv���܂��B�O��̏������݂̓��e�ƂƂ��ɁA�`������̊w�Z����ɂ������Ȋw�I�ȋ�����e�����Ɋ댯�ł��B�c���ɑ��Ă͂Ƃ������A���w���ȏ�̎q�������ɂ́A���p�ɋ[�l�����ꂽ���R�ς͊Q��^���邾�����ƍl���܂��B

�@��ɏ����𒆐S�Ƃ������ی�^���̒��Ɍ���������I�ȌX���Ƃ��āA���R�̋[�l���Ɣ�Ȋw�I�E����_�ɂ��q�X�e���b�N�Ȋ����͂ƂĂ��댯�Ȃ��̂��ƍl���Ă��܂��B�O����q�ׂ��ʂ�A�����͓O��I�Ɏ��R�Ȋw�I�ȍl�@���d�v�ł���ƍl���܂��B

�@�v��ʔ\�����͂��̒��x�ɂ��āA�{�����ǂ����B

�w���g���Ɠ�_���Y�f�̉R���o������x�i�k�C���@E.H.�j

No.345�@�i2008/07/28�j��̔�Ȋw�I�ȁw���g���x��

�@���āA�w�Ȋw�I�x�ɂ͐l�דICO2�n�����g�������͋����ł��������Ƃ��قƂ�NJm�F���ꂽ�ƍl���Ă��܂��B�������A���E������o�ϓI�ɂ͂܂��܂��l�דICO2�n�����g�������͎嗬�ɂȂ����܂��B���̏����܂ő����̂��A���ɏd��Ȗ��ł��B

�@��ɂ́A�l�דICO2�n�����g����Ƃ��������̖ړI�̂��߂ɋM�d�Ȏ����⎞�Ԃ��Q���A�{���I�Ȋ���肪���u����A��w�[���ɂȂ�\�����������Ƃ��������܂��B

�@�܂��A�Ȋw�I���t���̖������g����Z�p�A�Ⴆ�Ό��q�͔��d�⎩�R�G�l���M�[���d�ɂ������̘Q���������邱�ƁA�����čł����O����邱�Ƃ͊j�g�U���m���ɐi�ނ��Ƃł��B

�@���̊j�g�U�ɂ͓�̈Ӗ�������܂��B��ɂ͂�����w���a���p�x�Ɍ����Ă��A�^�]���̎��̂�j�p�����̊Ǘ��̎��s�ɂ��������̉\���������Ȃ邱�Ƃł���A������͊j����Z�p�̊g�U�ł��B

�@�j�������N�����Z�p�ɂ��Ă͑卑���Ǘ���������ɂ��Ă��A�E�����e�Ȃǂ̒�Z�p�̊j���e�͌��q�F�������Ă�����ł��ǂ��ł���邱�Ƃ��o���邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B

�@������̏ꍇ���ł������I�Ȏ����ł���n�������`�q�����܂߂����������ɐr��ȉe����^����댯�������傷�邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B

�@���āA�l�דICO2�n�����g���������߂���_���͂��������Љ�Ɩ��ڂɊւ���Ă���A�ʏ�̉Ȋw�_���Ƃ͈قȂ�A������G8�ɑ�\�����g����Ȑ�i���̐����E�o�ϐ헪�ɂ��o�C�A�X���������Ă���A���ꂾ���Ɏ����������ɂ����ɂȂ��Ă��܂��B

�@���{�����ł͎v�z�I�ɑ傫����̒���������悤�ł��B��͐l�דICO2�n�����g�����������ɐM��嗬�h�̗���ł��B�����ɂ͌��݁A���{���{�Ǝ�v��Ƃ��n�߂Ƃ��鑽���̐��͂����W���Ă��܂��B���̖��ł͍s�����ƂƑΗ������ʂ̂��郊�x�����Ȗ��吨�͂ł����A�l�דICO2���g�������ɂ����Ă�NPO�ANGO�𒆐S�Ƃ��ė��^���Ɖ����i�s���Ă��܂��B�����ɂ�����u�Η��v�Ƃ́A���Ƃ̐��������ƌ����ᔻ�ł���A�ނ��뎶�B����ɋ߂����̂ł��B

�@�����Ɍ��W���鎩�́w���x�����x�h�̎咣�́A�c�O�Ȃ����Ȋw�I�Ŋ���I�ł��B�ǎ��I���ƍl�����Ă����������f�B�A�̑��������̗���Ɉ��ݍ��܂�Ă���悤�ł��B�Ⴆ�A��N���̃R�[�i�[�ł��Љ����g���X�́w�Ȋw�x���ɂ����鉷�g�����W�L��������Ηǂ�������܂��B���k��̖��������ƃt�H�g�W���[�i���X�g�_�ۖ^�Ƃ̑Βk�Ɍ�����悤�ɁA�l�דICO2�n�����g�������ɔ��_����҂ɑ��āw�ێ�x�̃��b�e����\��A��Ȋw�I�Ȋ���_�ɑi���Ė��E���悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@���āA���݂̎嗬�͂��́w�ϐM�h�x�ł����A���̉Ȋw�I�ȍ����͂قƂ�ǎ����A�ߔN�̉��g���̌����͎��R���ۂł��邱�Ƃ�����ɖ��炩�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�����炭����CO2���g�������͉ߋ��̉߂��Ƃ��ĉȊw�I�ɑ��苎���邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B

�@���āA�����Ȃ�Ƒ傫�Ȗ��́A�ϐM�h�ɗ^���Ă������x���������F���Ă����w����x���͂̕���ł��B�ޓ��͗ǂ���Ǝv���P�ӂ���ϐM�h�ɗ^���Ă����킯�ł����A���̗��_�I�Ȕw�i�ɑ��閳�m���玩�珵�������ʂƂ͂����A�M����ׂ��x���������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B�����������70�N��̘J���^���E�w���^���̕���Ɏn�܂���{�ɂ������O�̎Љ�̕��ۂɗގ��̌��ۂ�������ŋN���邱�ƂɂȂ�̂�������܂���B�܂�����ɑ���S���S�ʓI�Ɍ�ނ��Ă��܂��댯�����͂��ł���̂ł��B

�@�����ŕs�C���Ȃ̂�������̎v�z�I�Ȓ����ł��B���Ƀ}�X�R�~�ɂ������Â����n�߂Ă��钛��ł����A�l�דICO2�n�����g�������̔�Ȋw�����w�Ȋw�I�x�ɖ��炩�ɂ���Ƃ����p�����Ƃ�Ȃ���l�דICO2���g���������U�����邾���ɗ��܂炸�A�w�l�דICO2�n�����g�����͉R�x���w������ʂ͉R�x�ɘ_�_��ւ��Ă��܂����Ƃ������͂ł��B

�@���݁A�ϐM�h�Ɏ�荞�܂�Ă��܂��Ă��郊�x������������F������ی슈���ƒB���A���̂܂ܐl�דICO2�n�����g�������̌��ɋC�t���Ȃ��܂܁A�D�M�ƂƂ��ɒ���ł��܂����ƂɂȂ�ƁA�V���p�ł�������O�͈����S��Ԃ̔�������ԂɊׂ�A���_�͐����ł��Ċ����͑��݂��Ȃ��Ƃ��鐨�͂̑䓪�������댯�������債�Ă���悤�Ɋ����܂��B

�@�������A���R�Ȋw�I�ȗ�ÂȔ��f�������ɂ�����c�_���܂��܂����̏d�v���𑝂��Ă��Ă���ƌ����Ă悢�ł��傤�B

No.344�@�i2008/07/11�j���g����|�����E���\�ȕ�

�@������ƈ�i�������̂ŁA�ŋ߂̋C�ɂȂ����ɂ��Ă܂Ƃ߂ăR�����g���Ă����܂��B���ς�炸�@�ւ̖��\�Ԃ�͎肪�t�����Ȃ��悤�ł��B

�����ɗ��ً}�n�k����H�I

�@����HP�ł́ANo.334�ŕ����Ƃ���A�ً}�n�k����͖��ɗ����Ȃ��Əq�ׂĂ��܂����B���̑��́A�n�k�g�̓��B���x�̈Ⴂ�i�c�g�̕������g���`�d���x�������j�ɂ��q�����܂��̂悤�ȏ��ł��邱�Ƃ͊��ɏq�ׂ��Ƃ���ł��B����ɑ���NHK�̕ɂ��܂��ƁA���s����s�Ŋ��E�{������n�k�ɂ�����ً}�n�k����ɂ��ăA���P�[�g���Ƃ������ʁA���ɗ��Ɣ��f�������������������ł��B����������ėL�����ƌ��������̂ł��傤�B

�@����͎��ɂƂڂ������f�ł��B�k�����炩�Ȃ�͂Ȃ�āA���r�Ȕ�Q�̂Ȃ������n��ł́A�ً}�n�k�����g���B�ȑO�ɔ��\�ł���͓̂��R�ł��B���́A���r�Ȕ�Q�̏o���n�恁�k���߂��ł͂ǂ��Ȃ̂��ƌ������ƂȂ̂ł��B�ܘ_�����̒n��ł͉��g���B�̑O�ɗL���ȏ��ȂǏo����킯������܂��A����Ŕ�Q���������Ȃ�ȂǍl�����Ȃ����Ƃł��B

�@���̕ɑ��钍�ӓ_�͓����܂��B�܂��A�ً}�n�k����ƌ������Ƃ𐳓������邽�߂ɂ́A�L�Ӌ`�ł������ƌ������_���K�v�Ȃ̂ł��B�܂肱�͒̕L���ɉ߂��Ȃ��̂ł��B���ɁA�A���P�[�g���Ƃ�ꍇ�A��̂ǂ̂悤�ȑΏۂɃA���P�[�g���Ƃ������ʂȂ̂��Ƃ����_�ł��B���̂�������ᖡ���Ȃ��Ă͐����ȕ]���Ȃlj����Ȃ��̂ł��B

�@���̌�̉����哇���牫��ɂ����Ă̒n�k�ɂ����Ă��A�h��̑傫�������ꏊ�łً͋}�n�k���o��ȑO�ɉ��g�����B�����悤�ł��B���ꂪ�����Ȃ̂ł��B

��CO2���g���ƌo�ϐ���

�@����T�~�b�g����݂ŁA���g����j�~���邽�߂�CO2�r�o�����炵�܂��傤�Ƃ����ނ̔�Ȋw�͖����ɂ��Ƃ܂�����܂���B2050�N�܂łɌo�ϐ����𑱂��A50���팸���A����80���팸���ȂǂƂ����Ƃ�ł��Ȃ����l����ь����܂��B

�@CO2�r�o�ʂ��C�������E����ƌ������͂��Ă����Ƃ��āA�o�ϐ���������CO2�r�o�ʂ�50������̂ǂ�����Č��炷�̂��H�Ƃ����Z�p�I�Ȗ��ɂ��Ē��ڂ���@�ւ��F���Ȃ͈̂�̂ǂ��������Ƃł��傤�B

�@�G�l���M�[����̖{���͂ǂ������q�͔��d�̑����ł���A���̑��Ƃ��ĕ��͔��d�⑾�z�����d�ł��傤���B�G�l���M�[�R�X�g�̐Ϗグ�ɂ��Z�o�͊�Ɣ閧�œ���Ƃ��Ă��A���ʂōl�����ꍇ�A���q�͔��d���傫�Ȋ������߂�t�����X�͓��{���GDP�������CO2�r�o�ʂ͏��Ȃ��̂ł��傤���H���͔��d��20�����߂�ƌ����f���}�[�N�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H�����I�ɂ͌��q�͂╗�͔��d����������ƌ����Č�����GDP�������CO2�r�o�ʂ����Ȃ��Ȃ�Ȃǂƌ��������͑��݂��Ȃ��̂ł��B�ނ���A���{���Œ�x���ɂ���̂ł��i�����炭�����╗�͔��d�Ȃǂ�p����������Ɨǂ��Ȃ�ł��傤�B�j�B

�@�O��́w�@�������镗�͔��dNPO�x�ŐG�ꂽ�悤�ɁA�����炭���͔��d�̖����ȓ����͕t�ѐݔ������̑傫�ȃR�X�g���܂߁A�d�͋����V�X�e���S�̂�CO2�r�o�ʂ������グ��v���ɂ͂Ȃ蓾��ƍl�����܂����A�팸����\���͊F���ł��B�ܘ_�A�����R��B

�@�܂������Ȋw�I�Ȕ��f�\�͂̌��@�������{�̕@�ւ́A�܂��ԈႢ�Ȃ���{�c���\�Ɠ��ނ̉߂����J��Ԃ����Ƃ͂قƂ�ǕK�R���ƌ����Ă悢�ł��傤�B

�@CO2�r�o�팸�͑҂����Ȃ��̍ŗD��ۑ肾�ƌ����Ȃ���A��̍��������Ȃ������ɐΖ������Ōo�ς������̂͗R�X�������Ԃ��Ƃ��ޓ��̓��̒��͂ǂ�ȍ\���ɂȂ��Ă���̂ł��傤���H�{����CO2�r�o���팸�������̂Ȃ�A�Ζ����i�̍����ƐΖ����v�̒ቺ���Y�Ɗ����̏k�������ł����ʓI�ł���A���}���ׂ��͂��ł�������H

�@�ނ���A�H�Ɛ��Y��}�����邽�߂ɁA��Ƃ̐ݔ�������}�����邽�߂ɖ@�l�ŗ����Ɍ��܂ň����グ�ē������ۂ�f���o�����A��ʏ���ł�S�p������Ōʕ��i�Ł����ʐłɖ߂��A�O��I�ȗݐi�ېł��s���A��҂����܂����Љ���\�z����ǂ��@��ƍl���܂��B

�@�Ȃ��A�Ζ��̏�������炵�A�H�Ɛ��Y�����炵�Ă܂����Љ���\�z���܂��傤�Ƃ����_���I�Ő^�����Ȕ��f�ɂȂ�Ȃ��̂�����B�Љ�I�ȈӖ��ɂ����ĒP�Ȃ邨������ɉ߂��Ȃ��A�b�v���̌g�ђ[�����w�����邽�߂�3�����O�����𐬂��K�L�����Ɍ�����������Љ�̕����ُ�Ȃ̂ł��B

��CO2�팸�{��͌����y�؎��Ƃ̌�����`�|���̉߂��͌J��Ԃ����

�@�|���p���Ƃɑ���ٔ��́A�\�z�ʂ荑�̏㍐�ƂȂ�܂����B���̌��ɂ��Ă��͂܂��������\�ł���A���ʘ_�Ƃ��Ė��ʂȎ��Ƃ������A����͊J���ׂ����ȂǂƂ���Ă͂��܂��B���n�A�啪���ł͑�������ߗ��čH�����n���Z���̔S�苭���^���ł������N�Ԏ��Ƃ��~�߂Ă��܂��B�@�ւ��|���̉߂����J��Ԃ����Ȃ����߂ɖ{���ɓ�������Ȃ�A���ݐi�s���̔��Ή^������������X�I�ɕ��āA���S�ɂ��̎��Ƃ̑��̍����~�߂邽�߂ɉ��炩�̖�ڂ��ʂ����ׂ����ƍl���܂��B

�@�����y�؎��Ƃɑ��āA�i���I���@�ւ͊���āw���ʂȌ������Ƃ̌��������I�x�Ƌ���ł��܂����A���ǂ̂Ƃ���i�s���̖��ɂ��Ắw�����������͍����T����x�Ƃ����������͂������A���̎��������Ȃ��ƌ����̂����̂ł��B

�@���āA�s���͌����y�؎��Ƃ̌㊘�Ƃ��āACO2���g����ƌ������Ǝ��Ƃ��J�n���悤�Ƃ��Ă��܂��B���̋����Ȏ��Ƃ̂��߂Ɍ��ł������̂悤�ɘQ���悤�Ƃ��Ă��܂��B���\�ȕ@�ւ͂܂����Ă��S�ʓI�ɂ��̎��Ƃ�������Ő��i����L��@�ւɂȂ��Ă��܂��B��U�����n�߂ĎЉ�I�Șg�g�݂��o���オ���Ă��܂��A�����y�؎��Ɠ��l�A��肾�ƕ������Ă���������Ƃ͂������甲���o���Ȃ��Ȃ�̂͒ɂ��قnjo�����Ă���͂��ł��B���\�Ř_���I�Ȏv�l�̂ł��Ȃ��@�ւ́A�܂����Ă������Q�ނ��ƂɂȂ�ł��傤�B

���V��̍��\�H�J�[�{���I�t�Z�b�g�v���o�C�_�[

�@�����NHK�̃j���[�X�ԑg�Ō����̂ł����A�O���[���d�͏؏��Ȃ���̂����ʂ��Ă���悤�ł��B����́A���{���R�G�l���M�[������Ђ����s���Ă�����̂̂悤�ł��B�����������Ƃ�����g�D�̂��Ƃ��w�J�[�{���I�t�Z�b�g�v���o�C�_�[�x�Ƒ��̂���悤�ł��B

�@���������i�j�E�B�L�y�f�B�A����A�J�[�{���I�t�Z�b�g�̊T�v�����p���Ă����܂��B

�P�D����̊����i�ȃG�l���M�[�����Ȃǁj�ɂ���āA�r�o������_���Y�f�̗ʂ��팸����w�͂�����

�Q�D���̏�ŁA��ނ��r�o������_���Y�f�̗ʂ��Z�o����

�R�D���̎Z�o���ꂽ��_���Y�f�̗ʂ��I�t�Z�b�g�i���E�j���邽�߂ɁA�A�сE�X�ѕی�E�N���[���G�l���M�[���Ƃ����{����B

�@���̃J�[�{���I�t�Z�b�g�A�����鋞�s���J�j�Y���Ɠ��l�̓��e�ł����A���ȊO�̑�O�ҋ@�ւ��F���閯�Ԃ̎���ōs������̂̂悤�ł��B���̒�����s���̂��J�[�{���I�t�Z�b�g�v���o�C�_�[�ł��B����͔r�o��������l�A�����I��CO2�r�o�ʂ��팸������ʂ͂Ȃ��A�P�Ȃ鐔���̗V�тƍl���Ă悢�ł��傤�B�\���I�ɂ͂��ї{�B����邩��Ƃ������ڂŋ����W�߂�̂ƂقƂ�Ǔ����ŁA�l���悤�ɂ���Ă̓����Y�{�b�^�N���ł��B

�@�J�[�{���I�t�Z�b�g�v���o�C�_�[�̒��ɂ́A�l��Ώۂɂ����ǂ��҂����l����A�������Ȃ��Ȃ��ł��傤�B�P�ǂŁA�ǂ��l������ǂ��A�s�s�����̉��K���͎�������A�������߂����C�����������Ă��鏬�������̒��ԑw���^�[�Q�b�g�Ȃ̂ł��傤�B�ޓ��͋������ƂŁA�����̐�����ƍ߂���w�����x���킯�ł��B�w���̉��l�x�Ȃ�ʁw���̎s���x�ƌ������Ƃł��傤���i�j�B

No.343�@�i2008/07/08�j�@�������镗�͔��dNPO

�@NHK�̃j���[�X�ԑg�ŁA����T�~�b�g����݂Œn���k�C���̖��ԕ��͔��d�𐄐i����NPO�̕����f����Ă��܂����B�k�C���d�͂̉c�ƒn��͍����ł́w���͔��d��i�n�x�ł���A���Ɋ����d�̓l�b�g���[�N�ŕ��͔��d�̕ϓ��������z��������E�ɋ߂Â��Ă��邽�߁A�V���ɕ��͔��d���s���Ă������グ�͓���ƌ����i�K�Ɏ����Ă��܂��BNPO�́A�X�ɕ��͔��d����葝�������邽�߂ɁA���傫�ȓd�̓l�b�g���[�N����i�߂�悤�ɗv�����Ă���悤�ł��B��̓I�ɂ́A�{�B�ւ̊C�ꑗ�d�Ԃ��������邱�Ƃ����߂Ă���悤�ł��B�V���ȑ��d�P�[�u���̐ݒu�ɂ�2000���~���x�̎��Ɣ�K�v�������ł��B

�@����͎��ɂ������Șb�ł��B�E�Ζ���ڎw���A�O���[���d�͂Ȃǂƌ����A���̎����̂��߂ɍ��x�ȓd�͋����V�X�e���̊g����v�����Ă���̂ł��B�ܘ_�����C��P�[�u�������݂��邽�߂ɂ͔���ȐΖ��̒lj��������������܂����A����͕��͔��d�̂��߂����̕t�ѐݔ��Ȃ̂ł���A���R���͔��d�̃R�X�g�Ƃ��ĎZ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��킩��Ȃ��悤�ł��B���݂���ȂƂ͌����܂��A�����d�͉�Ђɕ��S�����悤�ȂǂƂ����̂͂܂���������Ⴂ�ł��B

�@�����A�ޓ��͒E�Ζ���ڎw�����߂̕���Ƃ��ĕ��͔��d�̓�����ڎw�����͂��ł��B�������A�����ɂ����ď\���ȋZ�p�����������Ɋ���_�����ő���n�߂����ʁA���͔��d�̕s���肳�ƌ������R�̖��Ɍォ��C�t�����킯�ł��B���ɊԔ������b�ł͂���܂��B����������ɋC�t�����i�K�ōēx�\���ȋZ�p�������s���ׂ��Ƃ�����A�L�낤���Ƃ��d�͉�Ђɓd�͈��艻�̎x�o��v������ƌ����Ƃ�ł��Ȃ������ɑ���n�߂܂����B

�@���̒i�K�Ŕޓ��͕��͔��d�ŐΖ�������팸����ƌ��������ړI�����S�Ɉ�E���A���͔��d�͖������ɂ������ƂȂ̂��Ƃ����@���I�ȐM����A������R�X�g���������Ă��\��Ȃ��̂��ƌ����h�O�}�Ɋׂ��Ă��܂����悤�ł��B

�@

�@���āA�Z�p�I�Ȗ��Ƃ��čl���Ă݂܂��傤�B�k�C���d�͂����͔��d�̍w�����T���Ă���̂́A�k�C���d�͂̊����̓d�͋����l�b�g���[�N�̓d�͋����K�͂ł́A���͔��d�̋����d�͂̕s���萫���z���ł���͈͂����E�i�ƌ����Ă��A���d�͋����ʂ̍��X�P���̃I�[�_�[�ł��傤�B���̒��x�Ŋ����d�͋����V�X�e���ŏ����ł��Ȃ��قǂ̕s���萫���邱�Ƃ����͔��d�̖{���I��v���I�Ȍ��ׂł��B�j�ɒB���Ă��邽�߂ł��B�d�͋����̂قڒn��Ɛ��Ԃɂ���k�C���d�͓͂d�͂̈��苟���ɐӔC�������Ă���킯�ł���A���R�̑Ή��ł��B

�@�����ƌ����A�k�C���d�͂͂���܂łɊ��ɕ��͔��d������邽�߂ɁA���O�̔��d�{�݂̉^�]�ɂ�����Ȃ���i���Ζ����p�����𗎂Ƃ��Ȃ���j���������āA���̏㍂���ȕ��͔��d�d�͂��w�����Ă����킯�ł��B���͔��dNPO�͖k�C���d�͂̍D�ӂł��낤���ĉ^�]���Ă����̂ł��B�k�C���d�͂̂��������Ε��͔��d��ɂ��Ζ����p�����̒ቺ�͕��͔��d�̃G�l���M�[�R�X�g�ɎZ�����ׂ����̂Ȃ̂ł��B

�@�{���Ȃ�A���͔��d���s��NPO���g�������d�͂����艻����t�ѐݔ������O�ŗp�ӂ�����ŁA���肵���d�͂�k�C���d�͂ɋ������ׂ��Ȃ̂ł��B���̕t�ѐݔ����܂߂����͔��d�̃G�l���M�[�R�X�g�������p�I�ȕ��͔��d�̃G�l���M�[�R�X�g�Ȃ̂ł��B�P�̂̕��͔��d�̕s����ȓd�͂ł����A���m�ɍŐV�̉Η͔��d�����Ζ��ߖ�I���Ƃ͌����Ȃ��̂ł�����A�d�͈��苟���̂��߂̕t�ѐݔ����܂߂�܂������b�ɂȂ�Ȃ��̂ł��B

�@��Âɍl����A�E�Ζ��̂��߂̕��͔��d�Ƃ�����i�͂܂������Z�p�I�ɐ��藧���Ȃ����Ƃ͓��R�Ȃ̂ł��B����ł��w���͔��d�͗ǂ��̂��x�ƌ���������ޓ��́A�ő��@���Ƃ��������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

No.342�@�i2008/07/05�j���V�с@�⑫

�@���l���f���̊i�q�Ԋu�Ǝ��ԊԊu�ɂ��Ă̕⑫�ł��B

���⑫�@�K�Ȋi�q�Ԋu�Ǝ��ԊԊu�̐ݒ�

���S�����̂̈ړ��ƕό`

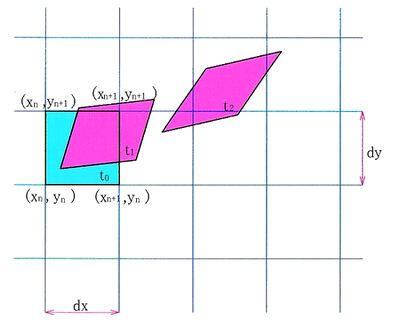

�@����t0�ɂ�����i�q�_(xn,yn)�`(xn+1,yn+1)�Ŏ����ꂽ���F�̗̈悪��́u���̗��q�v��\�����̂Ƃ��܂��B���̗��q�͎嗬�̕����Ɉړ����邾���łȂ��A��]�^���Ɠ����ə��f�ό`�i�Ђ��`�ɂ����悤�ȕό`�j���Ȃ���t0��t1��t2�ƈړ����܂��B

�@�i�q�Ԋudx�Ady�́A���l���f���ŕ\�����悤�Ƃ��錻�ہA�S�����̗̂����^���ł͕\�����悤�Ƃ���ŏ��̉Q�̃X�P�[�������\���������K�v������܂��B�^���G�l���M�[�̔M�G�l���M�[�ւ̓]���Ɗ��ւ̎U���ΏۂƂ���ꍇ�ɂ̓T�umm�T�C�Y�ɂ���̂����z�I���ƌ����܂��B�����ł�dx�Ady��1.0mm�Ƃ���Acm�T�C�Y���x�̉Q��\�����邱�Ƃ����ҏo���܂��B

�@�����́A���̗���̒��ɔ���ɐ����E���ł��J��Ԃ��e��X�P�[���̉Q���܂݂Ȃ���A�S�̂Ƃ��Ď嗬�̕����ɗ���Ă��܂��B���̂悤�Ȍ���������^����ǐՂ��邽�߂ɂ͏\���Z�����ԊԊu�Ō��ۂ�ǐՂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@���z�I�ɂ́A���ԊԊu��dt��(t1�|t0)

���x�ɂƂ�A���̗��q�����S�ɗ̈�(xn,yn)�`(xn+1,yn+1)������Ȃ����x�ɂ��邱�Ƃ��]�܂����ƍl�����܂��B���ԊԊu��傫������ɂ��������āA���l���f���̗���͊��炩�ȗ���ƂȂ�A�����\�������܂��\���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�嗬�̗�����v�Ƃ���A���z�I�Ȏ��ԊԊu��dt��dx/v���x���ƍl�����܂��B���ɁAv��1.0m/�b�i����1.0m�j��1000mm/�b�̂Ƃ��Adt��1/1000��0.001�b�Av��10.0m/�b�ł����dt��0.0001�b���x���]�܂����̂ł��B���̂悤�ɁA�����i�q�Ԋu�𗬂�闬�̂̉^���ł��A������������Ύ��ԊԊu��Z�����Ă��Ȃ���Ό덷���傫���Ȃ�̂ł��B

�@��C�̗���̂悤�Ɍ������ϓ�������헬�ł́A�ΏۂƂ��ׂ��������ۂ̍ŏ��X�P�[������Ɋi�q�Ԋu��ݒ肵�A�l������ő嗬���ɑ��Ď��ԊԊu��ݒ肵�Ȃ���Ȃ�܂���B

�@����̋C��\���p���l���f���̐����ʓ��̊i�q�Ԋu�͐�km�`��100km�Ƃ������̂ł���A�ƂĂ���C�̗����\�����c�_�ł���悤�ȉ𑜓x�ł͂���܂���B����ł͔M�ѐ���C���̕\�����낤���̂�����ł��B

�@�S�����̂̉^����\�����邽�߂�Navier-Stokes�̉^���������𗣎U���������l���f����p����A�����I�ɑ�C�̗����\�����Č��ł���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B��̂ǂ̂悤�ȕ������ۂ��Č����邱�Ƃ��ړI�ł���̂��A���̂��߂ɂ͂ǂ̒��x�̋�ԓI�ȉ𑜓x���K�v�ŁA���̒��łǂ̒��x�̎��ԊԊu�Ń��f�������悢�̂����l�����������ŖȖ��ɐ��l���f����v��^�p���Ȃ���ΗL���ȉ��͓����Ȃ��̂ł��B

�@���݂̋C��\���V�~�����[�V�����p�̐��l���f���́A�ΏۂƂ��镨�����ۂ̓����ɑ��āA�]��ɂ���𑜓x�ł��邱�Ƃ���l���āA���l�v�Z�������o���������̂Ȃ�ƂĂ��g�����ɂȂ�Ȃ��ƍl����̂��펯�I�Ȕ��f�ł��낤�ƍl���܂��B�v�Z�@�C�ۊw�҂݂̂Ȃ���́A���l�V�~�����[�V�����Ƃ������̂̓K�p���E�Ƃ������̂ɂ��āA�܂��������ڒ��Ȃ悤�ł��B��̉���ڎw���Čv�Z���s���A���̂��߂ɂ͂ǂ̒��x�̉𑜓x�̃��f�����K�v�ŁA�ǂ̂��炢�̎��ԊԊu�Ń��f���������Ƃ��K�v�Ȃ̂��Ƃ����A��{�I�Ȗ��_���܂�������E���Ă���Ƃ����v���܂���B

�@����ł́A���f���̑Ó����ł͂Ȃ��A�d�q�v�Z�@�\�͈͓͂̔��łƂ肠�������f��������Ă݂��Ƃ������V�т̈���o�܂��A�����I�ɂ����m�ɂȂ�\���͊F���ł��B�ޓ��͐��l�V�~�����[�V�����ɑ��Ă܂��������m�Ȃ̂��A���邢�͕ʂ̖ړI�����l�v�Z�ɂ���ē�_���Y�f�n�����g�������𐳓�������Ƃ����ړI�̂��߂ɂ̂C��V�~�����[�V�������s���Ă���Ƃ����l�����Ȃ��Ǝv���̂ł�������B

No.341�@�i2008/07/03�j���V�с@�ԊO��

�@���āA�A�ڂ������Ԓ����Ȃ�܂����̂ŁA�O��܂ł̋c�_���܂Ƃ߂Ȃ����Ė{�҂̕��Ɂw���ԒǐՂɂ��C��\���͕s�\�x�Ƃ�����Ō��J���܂����B���ӌ���^��_���������܂����炨���������B

�@�b���͂܂������ʂł�������A����T�~�b�g��O�ɂ���NHK������e�Ђ̕������e����A�ʂĂ�CM�܂ł��w�G�R�G�R�G�R���E�x�ƚ����Ă��܂��i�j�B���̖��ɂ������Ȃ��r�o������Ƃ��������̎s�ꂪ�`������A�\�V�C�Ȃ��l�D���͗��̉��l�ɍՂ�グ���A���m�b�̂���A���͌����Ȃ����łڂ�ׂ��ł��B���̔w��ł͌��q�͎Y�Ƃ͊�����悵�A���E���ւ̊j�g�U�͕b�ǂݒi�K�ł��B

�@���{���{�̖��\�ȘA���͋Z�p�I��Ȋw�I�̗��t���Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ���_���Y�f�r�o�ʍ팸�Z�p�ɑ��ē����̂悤�ɐŋ��𐂂ꗬ���A��Ƃ͂��̐ŋ��̑��D��B��ƋZ�p�҂�|�Ҋw�҂̌��Ԃɏ���āA��_���Y�f�r�o�ʍ팸�̐��l�ڕW�Ƃ������`�̗����B�ǂ��]���đ��Ƃׂ͖��锽�ʁA�H�㐶���҂͑������A�V�l�̌ǓƎ��͑�������襥��B

�@����Ȓ��ł��{���I�Ȋ��j��͒��X�Ɛi�ݑ����Ă���ƌ����̂ɁA�l�ނƂ͉��ƃI���f�^�C�A���ł��傤���I24���Ԃ̃e���r���������ł͖O�����炸�A�X�ɍw���ӗ~�i���邽�߂ɒn��g�f�W�^���������s���A�܂��܂��֗��Ȑ��̒��̃o���F�̖��������A����ł�������ł����ƃG�R�ւ����v����藧�Ă饥��B����ȘA�����w�G�R�G�R�G�R���E�x�Ȃǂƚ���̂ł�����A������ʂĂĂ��܂��܂��B

No.340�@�i2008/06/29�j���V�с@���̇E

�U�D�C��\���V�~�����[�V�����͕s�\

�@���āA�Ƃ肠��������`�n�̐��l�V�~�����[�V�����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��Ƃ����C���[�W��������x�o�����ł��傤���H���낻�댋�_�̂܂Ƃ߂ɓ��낤�Ǝv���܂��B�����������t���������������B

�U-�P�@�����̓V�C�͗\���ł��Ȃ��Ă��C��V�~�����[�V�����͉\�H

�@�~�J���Ő����ɓ���܂������A���ς�炸�V�C�\��͂܂����������炸�i�j�A�����̓V�C�\������̓��œ�]�O�]���āA�O�o�̗\�肪�����Ă��܂��܂��B����Ȃ�A���̊ϓV�]�C�̕��������̓}�V��������܂���B

�@���āA�C��V�~�����[�V�����ɂ��āA�C�ی��ۂ̓��P�ʂ̗\���͂ł��Ȃ��Ă��A�C�ی��ۂ̒����I�E���ϓI�ȐU�镑���ł���C��ɂ��Ă͗\���\���Ƃ����咣������܂��B���̎咣�������Ƃ��炵���Ǝv���������邩���m��܂��A���̗��_�I�ȗ��t���̖����Y���ɉ߂��܂���B����������咣����Ȃ�A����𗝘_�I�E��ʓI�ɏؖ����Ȃ���Ȃ�܂��E�E�E�B

�@����܂ł̘b���ŁA�C�ۊϑ��ƋC��V�~�����[�V�����̉𑜓x�̖��͂Ȃ�ƂȂ������悤�Ȗ�肾�Ǝv���Ă����������Ǝv���܂��B���������ۂɂ͌���I�ȈႢ������܂��B

�@�C�ی��ۂ̊ϑ��l�́A�����玞�ԓI�E��ԓI�Ȗ��x���G�ȏ��ł������Ƃ��Ă��A����͌����ɋN�����Ă��錻�ۂ̕����I�ȏ��f���Ă���A����C�ی��ۂƂ������̐����̈ꕔ�����o�������̂Ȃ̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A���l�V�~�����[�V�����̉𑜓x�̕ω��͐��l�V�~�����[�V�����̉����̂��̂�ω����������̂ł����āA�G�Ȋi�q�Ԋu�Ȃ������ԊԊu�́A�P�ɋ�ԓI�E���ԓI�ɑ傫�ȃX�p���̕��ϓI�ȉ���^����킯�ł͂Ȃ��A�����Ƃ͂܂������قȂ������ɂȂ�̂ł��B

�@�C�ی��ۂ��C�ۂ�������@�Ń��f��������Ă���̂ł���A�C�ۃV�~�����[�V�������Z���̓V�C�\�\���s�\�ł����Ă��A��������X�ɎG�ȃ��f���ł���C��V�~�����[�V�����ɂ�钷���I�ȗ\����������^���鎖�͂��蓾�܂���B�܂��A���X�̋C�ۂ̕ϗe����ɂ��Ȃ��ƌ����̂ł���A�C��V�~�����[�V���������ԒǐՂōs���Ӗ��ȂǍŏ����瑶�݂��Ȃ��̂ł��B

�@���ԒǐՂŏ����\�������݂�w�i�́A���Ԃ̌o�߂ɔ����s�t�I�ȋC��V�X�e���̕ϗe�f���邽�߂ɊO�Ȃ�܂���B�C��̒����I�ȏ����\�����������x�ŋ��߂�̂ł���A�܂����̑O��ƂȂ�̂͒Z���I�ȓ��X�̋C�ەω���K�ɗ\�����A��������f���Ƀt�B�[�h�o�b�N�ł��邱�Ƃ��K�{�����ł��B�����I�ȗ\���ɈӖ����������邽�߂ɂ͓��X�̋C�ەϓ��\���ɑ���덷�̒~�ς��o������菭�Ȃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�G�ȃ��f�����g���Ό덷���덷���L�����Z�����Đ������Ȃǂƌ����s���̗ǂ����ʂ͌����ɂ͂��蓾�Ȃ��̂ł��B

�U-�Q�@�C��V�~�����[�V�����ɏ����\���͕s�\

�@�C��V�~�����[�V�����̊�{�ɂȂ�̂́A���̗��q�̉^���ʂ̕ۑ����A���ʂ̕ۑ����A�G�l���M�[�̕ۑ����ł��B���̂R�̊�{�@��������悤�ȑ�C�^���̍\���@���𐔒l�����邱�ƂɂȂ�܂��B�����ł́A�\���@���̏ڍׂɗ������邱�Ƃ͂��܂���B

�@�C�ۗ\���V�~�����[�V�����́A����ȑO�̐��l�V�~�����[�V�����ɔ�r���Ċ���̌���I�ȈႢ������܂��B

�@�܂���́A�ΏۂƂ���̈悪����������ɂȂ������Ƃł��B����܂ł̐��l�V�~�����[�V�����́A��������͕킷�邽�߂̓���Ƃ��Ďg���Ă��܂����B�d�q�v�Z�@�̔\�͓I�Ȑi���ɍ��킹�āA�ΏۂƂ�����͏��X�ɋ��剻���邢�͐��k�����Ă��܂������A����ł��A�C��V�~�����[�V�����ȑO�ł́A����I�Ȏ���Ԃ̃��f�����ł����B

�@�����I�Ȍ��ۂ��狐���I�Ȍ��ۂɋy�ԑ����̊K�w�����܂ދ���Ȏ���I�ȍL����������̐��l�V�~�����[�V�����́A���ꂾ���łقƂ�ǐ����邱�Ƃ��o���Ȃ��v���I�Ȍ��ׂ������Ă��܂��B

�@���݁A��C�ƊC�m�̌������f���ł́A�C�m�̐[�������C��w�܂ł��ۂ��Ɖ�͂̑Ώۗ̈�ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂��B�C�f�����\������^���ʂ̕ۑ����A���ʂ̕ۑ����A�G�l���M�[�̕ۑ����Ɋ֘A������̏�ԗʁA�Ⴆ�Ζ��x�A���x�A�S���A���q�g���Ȃǂ́A���@�I��������łȂ������I�ȏ����ɂ���ďꏊ���ƂɎ��ɑ��l�ɕω�����ƍl�����܂��B

�@���x�Ȕ���`�n�ł���C��V�X�e���̐��l���f�������ԒǐՂŎn�������邽�߂ɂ́A�����̏�ԗʂɑ��Ă��ׂĂ̗̈�ɂ����Đ����������l��ݒ肵�Ă�邱�Ƃ��K�v�����ł��B�������A�������͂���u�Ԃɂ����ē����ɁA�C�̒ꂩ���C��w�܂ł̂�����ꏊ�̏�ԗ����i��0�it0�j,t0�j���ϑ������Ȃ��̂ł��B�܂�A���l���f���ɑ��ė^����ׂ�����������K�ɐݒ肷�邾���̊ϑ��f�[�^���玝���Ă��Ȃ��̂ł��B

�@�O��Љ���Ƃ���A���̈�Ӑ��̕ۏ̂Ȃ�����`���ɑ���w�\�ȉ��x�̑g�ݍ��킹�͂قƂ�ǖ����ɑ��݂��Ă��܂��B���l���f���ɑ��ĕs�K�ȏ����l��ݒ肷��A�\�Ȗ����̉��̒�����B��̐����ɂ��ǂ蒅�����ƂȂǍŏ��̒i�K�Ŋ��ɔj�]���Ă���̂ł��B�V�~�����[�V�����̂��߂̏����ݒ肷��܂Ƃ��ɂł����ɁA��̉����v�Z���悤�ƌ����̂ł��傤���H

�@���ɁA�C��V�~�����[�V�����ł́A�����l�ɉ��炩�̒l��ݒ肵�Ă������́A���Ԍo�߂ɂ��ω����v�Z���āA��������̎��ԃX�e�b�v�ɂ�������͂Ƃ��ė��p���邱�ƂɂȂ�܂��B�ʏ�̐��l�v�Z�ł͊O������ݒ肵�Ă����͂��A�O�̎��ԃX�e�b�v�̌v�Z���ʂ̉������玩���������邱�ƂɂȂ�̂ł��B

�@�������A�C�ۂɏd��ȉe�����y�ڂ��\���̂���S�Ă̌��ۂ��v���O�����ɓ��������邱�Ƃ͕s�\�ł��B�Ⴆ�Α��z�����̊����x�A�F�����ʂ̕ω��A�ő̒n���̑�K�͉ΎR�����A�G���j�[�j���E���j�[�j���Ȃǂ̌��ۂ̔�����I�m�ɗ\�����邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł��B�܂��A�C�ۂƐ����I�Ȋ��̑��ݍ�p�ɂ��ω��ՓI�ɗ\�����邱�Ƃ��s�\�ł��B

�@�܂�A�������ɋC���\���ł��鐔�l���f�����ł����Ƃ��Ă��A�C��ɑ傫�ȉe����^���鎩�R���ۂ̔����𐳊m�ɗ\���ł��Ȃ��ȏ�A�������i���it�j,t�j�ɓK�Ȓl��ݒ肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����ߎ��ԒǐՂɂ��C��̏����\���͕s�\�Ȃ̂ł��B

�@�X�ɁA���݂̋C��\���V�~�����[�V�����ł́w�p�����^���x�Ƃ�����@���g���Ă��܂��B����́A���ۓI�ɔc������Ă��Ȃ����ɑ��āA���ۂ̔����@�\�͖������Čo���I�ȓ��͂ɑ��鉞�����u���b�N�{�b�N�X�Ƃ��Đ��l���f���ɑg�ݍ������Ƃ������݂ł��B��\�I�Ȃ��̂́A�^��ɂ���C�̉������x�\���̕��ˑΗ����t���f���ɂ��V�~�����[�V�����Ŏg��ꂽ�w�Η������x������܂��B

�@���̎�@�́A���ۂ̕����I�Ȕ����@�\�����ĂƂ肠�������l�I�ɒl�����߂邲�܂����ł���A���̕ω��ɂ�錻�ۂ̕ϗe�������Ȃ����߁A���ՓI�Ȑ������͕ۏ���Ȃ��̂ł��B

�U-�R�@���f���̎x�z�������Ɖ𑜓x�̕s����

�@���āA�C�ی��ۂ̊ϑ��l�͔��Ɍ������ϓ����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���̎�v�Ȍ����̈���A��C��C���̉^���������\���������Ă��邱�Ƃ��������܂��i�����Ƃ́A�嗬�̗���̕����ƒ�����������ɔ���ɕω����鑬�x������������ł��B�F�X�̑傫���̉Q���S�̂Ƃ��ė���Ă����Ԃ��ƍl����悢�ł��傤�B�j�B�C�ۗ\�����邢�͋C��\���V�~�����[�V�����ł͗��̂̉^����Navier-Stokes�̉^�����������g���ĕ\���Ă��܂��B

�@Navier-Stokes�̉^���������́A�S�����̂̔��������ɂ��ė��̉^���̘A������O��ɔ����`���ŕ\���ꂽ�������ł��B�S�����̂̔��������A����͗��̗��q�ƌĂ�܂����A���̃X�P�[���́A�w�i�r�G�X�g�[�N�X�������ŕ\�����ꂽ���̗��q�́A���̗��q�̖��x����`�ł���قǏ[���傫���A�������j���[�g���͊w�������Ă����_�̉��肪���������قǏ������ƌ��Ȃ��̂ł���i�C��V�~�����[�V�����Ƃ͉���/���{�j�x�Ƃ���Ă��܂��B

�@�C��V�~�����[�V�����ȑO�ł́ANavier-Stokes�̉^����������p���闬�̂̉�͂́A���[�N���b�h�w�̐����������ꂽ��ԓI�L����̗���ɑ��ēK�p����Ă��܂����B�����������ɑ��Ă͂�����x�Ӗ��̂���w�萫�I�x�Ȍ��ʂĂ��܂��B

�@�������A�C��V�~�����[�V�����ł͒n���S�̂Ƃ����L��ȗ̈��Ώۂɂ��Ă���킯�ł����A�����ł͋��ʏ�ɏd�͂ɂ���čS�����ꂽ���̂̋Ǐ���]���W�n�ɂ�����^����ΏۂƂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�Ǐ���]���W�n�ł̉^�����L�q���邽�߂ɂ́A�R���I���̗͂ɑ�\����銵���͂Ƃ����w�ˋ�̗́x��K�v�Ƃ��܂��B�܂����̖��́ANavier-Stokes�̉^����������p���闬�̂̉�͂��Ǐ��I�ȋ�ԂŐ��ʂ�����Ƃ����āA������Ǐ���]���W�n�̓����������Ȃ��n���K�̗͂��̉^���ɓK�p���邱�Ƃ��Ó��ł���ۏ��������Ƃł��B

�@�C�ۂƂ����M���ۂ��܂ޗ��̉^���̉�͂ɓ������ẮA�����̎������A�Ⴆ�Η����g�U���ۂ�A���̂̉^���G�l���M�[�̔M�G�l���M�[�ւ̓]���Ɗ��ւ̎U�킪�d�v�ł��B������L�q���邽�߂ɂ́A������K�ɕ\�����邱�Ƃ��K�v�ł��B

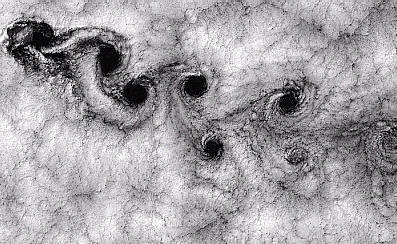

���v���{�V�Y�x�̌㗬�Ɍ���ꂽ�����I�ȃJ���}���Q

�@���R���܂��C�̗��̉^���ł́A�l�X�̃X�P�[���̉Q�����݂��Ă��܂��B�傫�ȉQ�Ƃ��ẮA�q���ʐ^�Ŕ��ǂł���悤�ȔM�ѐ���C���̐�10km�`100km�T�C�Y�̋���ȉQ�A�C�m��̌Ǘ��������̌㗬�Ɍ�����J���}���Q�A���������ł͕��̂̕\�ʋ��E�w�Ɍ�����T�umm�T�C�Y�̔����ȉQ�܂ő��݂��܂��B�^���G�l���M�[�̔M�G�l���M�[�ւ̓]���E�U��ɂ��ĉ�͂��邽�߂ɂ̓T�umm�T�C�Y�̉Q�̋������d�v���ƌ����܂��B

Roshko�i1976�j���R�������E�w�̔��B

�@���������C�𗬂��A������̗����������������傫�����߁A�����̃M���b�v���ɘa���邽�߂ɗ������E�w���`������Ă���B�������E�w�͊K�w�������E���̉Q�ɂ���č\������Ă���B

�@Navier-Stokes�̉^���������ő�C�̗�����\�����邽�߂ɂ͗��̗��q�̃T�C�Y���A�ΏۂƂ��闐�������炩�ȗ���ƌ��Ȃ���قǂɏ���������K�v������܂��B

�@�܂�A���ړI�ɔM���ۂ��܂߂ė����̑�C�^����\�����悤�Ƃ����ꍇ�A��C�����f�����������l�V�~�����[�V�����E���f���̊i�q�Ԋu�͏��Ȃ��Ƃ��T�umm�T�C�Y�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���݂̑�C��z���f���̐����𑜓x���i�q�Ԋu�͐�km�`��100km�ł�����A���Ȃ��Ƃ��i�q�Ԋu�����݂�10-6�`10-8�{�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B��ԓI�Ȋi�q�_���͌��݂̃��f���̊i�q�_����1018�`1024�{�ɖc��オ��Ƃ������Ƃł��B�܂����ԒǐՂ̎��ԊԊu���Ӗ��̂�����̂ɒZ�����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�����I�ɂ͂��̂悤�ȋ���Ȑ��l���f�������s���邱�Ƃ͓�̓_����s�\�ł��B�܂����ɁA�d�q�v�Z�@�̔\�͓I�Ȍ��E�ł��B���ɁA���ɂ��ꂪ�N���A�[�ł����Ƃ��Ă��A���l�덷�̒~�ςʼn���S/N�䂪�ɒ[�Ɉ�������\���������A�Ӗ��̂����������I�ɋ��߂邱�Ƃ͏o���Ȃ��ł��傤�B�ȏォ��A�C�ۂȂ����C�ۂ�Navier-Stokes�̉^���������Ɋ�b��u�����l�V�~�����[�V�����ɂ���ĕ������ۂ���͓I�ɒǐՂ��Ē�ʓI�ɈӖ��̂��鏫���\�����s���Ƃ�����@�͕s�\�ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��B

�@����܂ŁANavier-Stokes�̉^���������ړI�ɗp���ė����\��������C�����f�������鐔�l�V�~�����[�V�����ɂ��Ă͕s�\���Ƃ������Ƃ��q�ׂ܂����B����Ȃ�A�������̗��q�ł͂Ȃ��A���������傫�ȑ��I�ȑ�C��ΏۂƂ��ė����^�����L�q�ł��Ȃ����Ƃ����^�₪�����܂��B

�@���̂��߂ɂ́A�����̔����\�����\���c�����Ă�����p�����^������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����͈�̕����ł��낤�Ǝv���܂��B�������������ŁA�����̓����𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ��������͍s���Ă��܂����A���������ɂ�郂�f�������Ɛ��l�I�ȃV�~�����[�V�������ʂ��r�ƍ�����i�K�ł���A�K��������ʉ��ł���i�K�ł͂Ȃ��悤�ł��B���R���̉e�����l������K�v�̂���H�w�I�Ȗ��A�Ⴆ�Β��勴���Ⓝ��\�����ɂ��Ă̐v�̍ŏI�i�K�ł͌��݂ł������ȕ����������p�����邱�Ƃ��������Ƃ���A���̒��x�̋�ԓI�ȃT�C�Y�ł����l�I�ȃV�~�����[�V�����̐M�����͍����Ȃ��ƍl�����܂��B

�@���ǁA�����I�Ȋ��ɂ����Ă��F�X�ȃX�P�[���̉Q��F�X�Ȕ䗦�Ŋ܂ޗ����̓������\���ɂ͔c���ł��Ă��Ȃ��̂�����Ȃ̂ł��B�������A���ɗ����̐���ɑ��Ă̓������\����ʓI�ɔc���ł����Ƃ��Ă��A�����̕����I�ȃ��f������r�������C�f���ł́A����̐��s���Ȃ̂ŁA�K�p���ׂ������̓�����K�Ɏw��ł��Ȃ��Ƃ������������������ƂɂȂ�܂��B�����ł��p�����^����ʂ̎�_���r���ł����A���LjӖ��̂���C��V�~�����[�V�����͏o���Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B

�U-�S�@���f���̌덷�]�����ł��Ȃ����

�@���āA�C��V�~�����[�V�����Ɍg���v�Z�@�Ȋw�҂́A�C��V�~�����[�V�������f���͉ߋ��̋C����Č����邱�Ƃɐ������Ă���̂����琳�����̂��ƌ����A�����̐l������������w�@���I�x�ɐM�����Ă���悤�ł��B�������A�ߋ��̋C����Č�����ƌ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���H

�@�C�f���͊C�̒ꂩ���C��w�܂ł̐�10���`��100���i�H�j�̊i�q�_�p�����[�^�[�����߂Ă��܂��B����ɑ��āA�w�ߋ��́x�C�ۊϑ��́A�����炭�n�\�t�߂̂������n��I�Ɍ��肳�ꂽ�ꏊ�̃f�[�^�������݂��܂���B��̉����Ȃ��čČ��ł����Ɣ��f����̂ł��傤���H

�@���̏͌��݂ł������ł��B���݂ɂ����Ă�����u�Ԃ̓��ꎞ�Ԃɂ�����[�C�����C��w�ɘj��C�ۃV�X�e���̏�ԂɊւ���ϑ��f�[�^�Ȃǂǂ��ɂ����݂��Ȃ��̂ł��B���ǁA�C�ۂȂ����C��V�X�e����͕킷�鐔�l�V�~�����[�V�������f�����\�z���ĉ��炩�̌v�Z���ʂ��Ƃ��Ă��A��r���ׂ������f�[�^�����݂��Ȃ��̂ł�����A�V�~�����[�V�����̐M�������邢�͌덷�]�����ł��Ȃ��̂ł��B�덷��]���ł��Ȃ����l���f���ȂǁA�P�Ȃ�R���s���[�^�[�Q�[���ɉ߂��Ȃ��̂ł��B

�@�ł͂܂������V�~�����[�V�����̑Ó����͕]���ł��Ȃ��̂ł��傤���H����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�����@�ōs����ō��𑜓x�̐��l�V�~�����[�V�����ł�����X�̓V�C�\��̗\�����x�����ׂĂ���Ă��܂��B����ȏ�̐����͕K�v�Ȃ��ł��傤�B

No.339�@�i2008/06/24�j���V�с@���̇D

���`�n�Ɣ���`�n

�T�|�R�@����`�A���������̉�@

�@���āA�O��܂łŔ���`�n�̐��l�I�ȗ��U���܂ł̗�������Ă��܂����B��Ƃ��č\���͊w�̖��������Ă����킯�ł����A��������͈�ʘ_�Ƃ��Đ������Ȃ������Ƃɂ��܂��B�܂��A�L�������Ă����܂��B����`�A�������������̂悤�ɕ\�L���܂��B�����̓x�N�g���ʁA[

]�͍s���\�����̂Ƃ��܂��B

[K�i���i���it�j,t�j,���it�j�j]���it�j�����i���it�j,t�j

| [K�i���i���it�j,t�j,���it�j�j] | �W���s�� |

| ���i���it�j,t�j | ��ԗ� |

| ���it�j | �����x�N�g�� |

| ���i���it�j,t�j | ���̓x�N�g�� |

| t | ���� |

�@�W���s��̗v�f�͏�ԗ����i���it�j,t�j�ƁA�������it�j�̊��Ƃ��Č����܂�����A�����̔���`���������Ă��܂��B��ԗ����i���it�j,t�j�͉������it�j�Ǝ���t�̊��ɂȂ�܂��B�����I�Ɏ��ԒǐՂ��s�����Ƃ�O��ɂ���ƁA�������i���it�j,t�j���������it�j�Ǝ���t�̊��ɂȂ�܂��B

�@�Ƃ肠��������ŁA����`�E������ɑ������`�A�����������������܂����̂ŁA��͂�����ǂ�����ĉ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̌��ɂ��āA���������ԑO�ɂȂ�܂����A�������������̍]�琳�����͎��̖₢�Ɏ��̂悤�ɉ��Ă���܂����B

�\�@�C�f���ł́A����`�����������`�̂܂ܗ��U�����ĉ����Ă��܂��B��C���f���ł́A���ʎ����v�Z�͍s���܂���B�C�m���f���ł͎����v�Z���s�����̂�����܂����A����قǐ��l�I�ɓ�����̂ł͂���܂���B�S�ʓI�Ɍ����āA���l�v�Z�̋Z�p�I�Ȗ�肪�����킯�ł͂Ȃ��ł����A���f���̓���̌��Ƃ��ẮA�p�����^���̓���̕��������Ƒ傫�Ȋ������߂�A�Ƃ����̂����̔F���ł��B

�@���Ɗy�ϓI�Ŗ��m�ȕ��Ȃ̂��낤���A�Ƃ����̂����̊��z�ł��B�����炭�]�玁�͐��l�v�Z�ɂ͎��ۂɊւ�������Ƃ̂Ȃ������Ƃ������Ƃ�������܂����̂ŁA���̌�A�]�玁�Ƌc�_���邱�Ƃ͎~�߂܂����i�j�B�Ǒf�l�����Ɋ����ɂ͂��̒��x�̘b���ŗǂ����낤�ƌ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@���āA�{��ɖ߂�܂��傤�B�c�O�Ȃ���A����`�̘A�������������`�̂܂܉����Ƃ������Ƃ͂ł��܂���B���炩�̉���̉��ɔ���n������菜���A�����x�N�g���ɑ�����`�����s��Ȃ���Ȃ�܂����B��ʓI�ɂ́A���������m�̎��_t0�ɂ�����l���g���āA����t�ɂ����鉞�����it�j�ɂ��āw���`�x�̊��W�����̂悤�ɍ\�����܂��B

[K�i���i��0�it0�j,t0�j,��0�it0�j�j]���it�j�����i��0�it0�j,t�j

[K�i���i��0�it0�j,t0�j,��0�it0�j�j]��[K�it0�j]�A���i��0�it0�j,t�j�����it�j�ƕ\���ƁA

[K�it0�j]���it�j�����it�j

�@���̐��`�������A���ꎟ�������ɑ傫�ȓ������it�j��^����ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����ʂɂȂ��Ă��܂��܂��B�����ŁA����t��Z���X�e�b�v��t�ɕ������āA�X�e�b�v���Ƃ�[K�it0�j]���C�����Ă�邱�Ƃɂ��܂��B����ɑΉ����āA���͂������it�j�A����ɑ��鉞���������it�j�Ƃ��ċ��߂܂��B

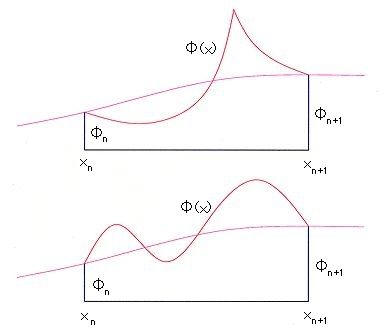

[K�it0�j]�����it�j�������it�j

�@�ŏI�I�ȉ������it�j���������it�j�ɂȂ�܂��B������w�����@�x�ƌĂт܂��B�����@�ɂ��ߎ��������߂�ߒ���͎��I�ɕ\�����̂���̐}�ł��B���̎������w�����x�������A�ΐF�̐܂���������@�ɂ��ߎ����������܂��B�}����킩��悤�ɁA�c�O�Ȃ��������@�ł͌J��Ԃ���������ɂ��������Č덷���~�ς��邽�߁A�����X�e�b�v�̑����Ȃ���ւ̒P�Ƃł̓K�p�͗]�茻���I�Ƃ͂����܂���B

0

�@���������@�̎�_��₤���߂ɁA�e���ԃX�e�b�v���ƂɎ����v�Z���s�����Ƃʼn��̌덷���k������̂���ʓI�ł��B���̐}�͑����@�ɔ���`�������̉�@�Ƃ��Ă悭�m���Ă���Newton-Laphson�@��p�����w�ڐ��W���@�x�ɂ������v�Z�p�����ꍇ�̖͎��}�������܂��B�ԐF�Ŏ������m�R�M����̐܂���������v�Z�̉ߒ��������Ă��܂��B

�@����`�̍\���v�Z�ł́A���߂鉞���ł���ό`�ʂ�����قǎ���I�Ɍ������ϓ����邱�Ƃ͂���܂��A����ł��Ӗ��̂���������߂悤�Ƃ���ƁA�����@�{�����v�Z�͂قƂ�ǕK�{�ł��B

�@�C��\���ł́A��C�Ƃ�����M���������ȒP�Ɉ��k����镨����ΏۂƂ��邽�߁A���͂ɑ��ċɂ߂ĕq���ɉ�������ƍl�����܂��B�C�ۗv�f������I�Ɍ������ϓ�������ɑ��āA�����v�Z���s��Ȃ��悤�Ȍv�Z���s���āA�Ӗ��̂������������Ƃ͍l�����܂���B

�@�������A����ł������v�Z�͂��ł����܂��s���ۏ͂Ȃ��A�������ϓ�������ɑ��Ă͉������U����\���������Ȃ�܂��B�C��\���Ŏ����v�Z���s��Ȃ����R�́A���̐��x�͂Ƃ������A���̔��U������āA�Ƃ肠�����L���m��l���܂���Ȃ�ɂ����߂悤�Ƃ������ʂȂ̂�������܂���B

�@���̂悤�Ȍ������ϓ����鉞�������߂���ɂ����āA���x�I�ɂ��Ӗ��̂���������߂邽�߂ɂ́A��ԓI�Ȋi�q�Ԋu�⎞�ԊԊu����ԓ��ʼn��������\�����炩�Ȋ��ƌ��Ȃ���قǂɌ���Ȃ��ו������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B

�@�������A�����ł܂��ʂ̖�肪�N����܂��B�p�����[�^���̑����E���l���f���̍����x���́A�v�Z�@�̃n�[�h�I�ȗL�������̌��E�ɂ�鐔�l�덷�̐�Βl�Ɖ��̐�Βl�̑��ΓI�Ȕ���k�����AS/N�䂪�����Ȃ�A�����s���艻����\���������Ȃ�̂ł��B

�@�܂��A��茻���I�Ȗ��Ƃ��āA���p�\�Ȍv�Z�@�Ƃ��������̌��E�����݂��܂��B

�@�ȏ�A����`�A���������̋����Ɋւ���Z�p�I�Ȗ��_�����������Ă��܂������A�y�ϓI�ȍ]�玁���v���قǖ��͊ȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��������肢���������ł��傤���H�Ō�ɂ�����������`�A���������̉��̖������Ă������Ƃɂ��܂��B

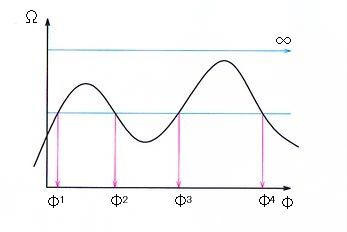

�@����`�n�ł́A��ʂɓ��̓��ɑ��ĉ��̈�Ӑ��͕ۏ���Ă��܂���B�O��̔�ڌ��ۂł��Љ���悤�ɁA���郌�x���̓��͂ɑ��āA�����������݂���\��������܂��B�ǂ̉��ɓ��B����̂��́A�����l�̎����ɂ���ĐF�X�ȏꍇ���l�����܂��B����͑S�Ă̊i�q�_�p�����[�^�[�Ɍ����邱�Ƃł���A���ʂƂ����\�ȉ����x�N�g�����̑g�ݍ��킹�͖����ɑ��݂��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�܂��A�������̂Ƃ���ɂ���ẮA�Ή����鉞���������݂����A���ɔ��U����\��������܂��B

No.338�@�i2008/06/22�j���V�с@���̇C

���`�n�Ɣ���`�n

�T�D����`�n

�T-�P�@�ޗ�����`

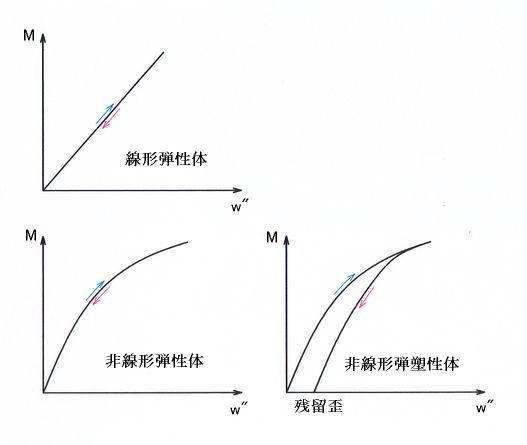

�@���āA����܂ŗ��Ƃ��Ă����P�����̖��́A�w���`�e���E�����ό`�x�̖��Ƃ��Ĉ����Ă��܂����B��̓I�ɂ͋Ȃ����[�����gM������݂�w�ɂ��Ă̓�K�����ŕ\�����Ȃ��cw�h�ɔ�Ⴕ�A���̔��萔IE���萔�ł���Ƃ��Ă��܂����B

�@�܂��A�ޗ�����`�ɂ��čl���܂��B����́A��������Ă��镨���̎��e���W��E�Ɋւ������`���ɗR�����܂��B�w�e���x�Ƃ́A�͂�������ƕό`���A�͂������ƌ��̏�Ԃɖ߂鐫���ł��B�������͂ɑ���ό`�̂��₷���������̂��e���W���ł��B

�@���`�e���̂ł͒e���W���͒萔�ŕω����Ȃ����̂Ƃ��Ĉ����܂��B��̐}�ł́A�Ȃ�������̃��[�����gM�ƋȂ��cw�h�̊W�������Ă��܂��B���`�e���̂ɂ��āA�����̌��z���Ȃ�����IE��\���Ă��܂��B

�@����`�e���̂ł́A�Ȃ�����IE���Ȃ��cw�h�̊�IE�iw�h�j�ɂȂ�܂��B

�@���`�e���́A����`�e���̂́A�d���������Ă����o�H�i�F�̖��j�Ɖd���������Ă����o�H�i���F�̖��j�͓����ł���A�d���[���ɂȂ�ƁA�ό`���[���ɖ߂�܂��B

�@����ɑ��āA����`�e�Y���̂ł́A�d���������Ă����o�H�ƌ������Ă����o�H���قȂ�A�d���[���ɂȂ��Ă��w�c���c�x���c��A���S�Ɍ��̏�Ԃɂ��ǂ邱�Ƃ͂���܂���B����`�e�Y���̘̂c�|�d�Ȑ��͂����闚���Ȑ��i�q�X�e���V�X�J�[�u�j�̓T�^�I�ȗ�̈�ł��B

�@�e���W���ɂ��ẮA������̏d�v�Ȑ���������܂��B����͒e���W���̎��Ԉˑ����ɋN�����鐫���ł��B���镨�̂ɑ��Ĉ��̗͂������Ă����ƁA���Ԃ̌o�߂ɔ����āA�ό`���X�ɐi�s���Ă������Ƃ�����܂��B������e���W��E������t�̊�E(t)�ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B���̂悤�Ȑ������w�S�e���x�ƌĂт܂��B

�@�ȏォ��A�ޗ�����`����ʓI�ɕ\���A�Ȃ������ɂ��Ă�IE��IE(w",t)�ƕ\�����Ƃ��ł��܂��B

�@�����ł͗��̋Ȃ����ɂ��Ă̍ޗ������̖��Ƃ��čl���܂������A����͎��R���ۈ�ʂɂ��āA�ΏۂƂ��錻�ۂ̎x�z���������̂��̂ł͂Ȃ��A���̒��Ɍ��������ۂ̋N����ꁁ���̏�ԗʂ̔���`���ƑΉ������čl����悢�ł��傤�B

�T-�Q�@�w�I����`

�@�w�I����`���͑O�߂Ŏ������e���W���ƌ�����ԗʂ̎�����`���ł͂Ȃ��A�x�z���������̂̎�����`���ɗR�����܂��B�w�����ό`�x���Ƃ́A�ό`�ʂ��������A�ό`�ʂ̂Q���ȏ�̈������܂ލ������Ă��傫�ȉe�����Ȃ��ꍇ�ɐ������܂��B

�@����ɑ��āw��ό`���x�ł́A�ό`�ʂ̂Q���ȏ�̈������܂ލ��̉e�������������Ȃ��ꍇ�ł��B�\���͊w�ł͋��߂悤�Ƃ���ό`�ʁ��w�ʂ̔���`���ɗR�����邱�Ƃ���w�w�I����`�x�ƌĂ�ł��܂��B

�@�P�����̖��ɂ����Ă��A�����w���傫���Ȃ�Ύx�z��������w�̔���`�����܂`�ɏC������邱�ƂɂȂ�܂��B�w�I����`�����܂ގx�z�������͕��G�ɂȂ�̂ł����ł͐G��Ȃ����Ƃɂ��܂��B���̂����ɂ������̖ʔ�������`���ۂ��Љ�鎖�ɂ��܂��B

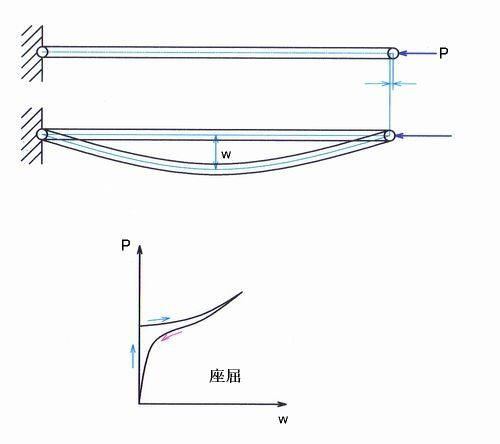

�i�P�j�@����

�@��[�i���[�j�����R�ɉ�]�ł���s���ŕǂɌŒ肵���_�̂�������̒[�_�ɁA�_�̕����ɗ�P�������邱�Ƃɂ��܂��B�͂������������͖_�͎������ɏ����k�݂܂��i�������ڂŌ�����قǂɂ͏k�݂܂���B���ꂪ�����ό`�Ƃ������Ƃł��B�j�B�Ƃ��낪�͂̑傫��������傫������ƁA�ˑR�͂������Ă�������Ƃ͒��p�̕����ɖ_���傫������݂܂��B

�@���̌��ۂɂ��āA��P�Ɩ_�̒����_�̗͂̍�p�����ɒ�����������ւ̂����w�̊W���O���t�Ɏ����܂��B�͂�傫�����Ă����i�F�̖��j�ƁA����͂܂ł͂���݂̓[���ł��B�Ƃ��낪�͂�����傫������ƓˑR����ݎn�߂܂��B���̌��ۂ������ƌĂсA����ݎn�߂�͂������d�ƌĂт܂��B

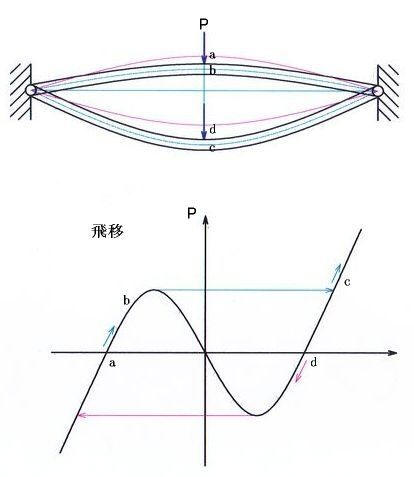

�i�Q�j�@���

�@�O�̗�ŁA����������Ԃ��Œ肵����Ԃ�������ԂƂ��܂��B����́A�_�̒��������������̋����ǂ̊Ԃɖ_���ɉ������悤�ȏ�Ԃł��B���̋Ȃ�������Ԃ̖_�̒����ɉ��dP����p�����邱�Ƃɂ��܂��B�}�̓��F�̐��́A���dP��0�̏�ԂƂ��܂��B

�@���dP�������������́A������ɔ������܂��X�ɉ������ɕψڂ��܂����A����l����Ɩ_�͓ˑR�������ɔ�������ԂɈڍs���܂��B

�@���dP�̑傫����P�̍�p�����_�̂���݂��O���t�Ɏ����܂��B�d�������Ă����i�F�̖��j�Ƃ���݂�a��b�Ɉړ����A�X�ɉ��dP���������ċɑ�l���z����ƁA�ˑRc�ֈړ����܂��B���̌��ۂ��w��ځx���ۂƌĂт܂��B

�@c�̏�Ԃ���d�����������ă[���ɖ߂��ƁAd�_�Ɉړ����܂��Bd�_����X�ɏ�����ɉ��dP��������ƁA���F�̖��ɏ]���čĂє�ڌ��ۂ��N�����Ė_�͏�����ɔ��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�O���t�̋ɑ�l�Ƌɏ��l�̊Ԃ̕����́A�s����̈�ł��艡�dP�𐧌䂷��悤�Ȏ����ł͍Č��ł��Ȃ��̈�ł��B

�@�ȏ�A�ȒP�ȍ\���͊w�̖��ɂ��čޗ�����`�Ɗw�I����`���ۂ��Љ�Ă��܂������A��ʓI�ɂ͎��R���ۂ̎x�z�������i�ܘ_�A���ۂ��\����������Ă��邱�Ƃ��O��ł��B�j�̔���`���ƁA���̎x�z�������Ɋ܂܂�Ă����ԗʂ̔���`�������݂Ɋ֘A��������`���ۂƂ��Č����邱�ƂɂȂ�܂��B���Ԉˑ������܂߂��A����`�E������͌`���I�Ɏ��̂悤�ɏ����\�����Ƃ��ł��܂��B

{[K]+[K(w)]+[K(t)]}w

= P

| [K] | �萔�W���s�� |

| [K(w)] | ����w�̊���v�f�Ƃ���W���s�� |

| [K(t)] | ����t�̊���v�f�Ƃ���W���s�� |

| w | �i�q�_�ɂ����鉞���x�N�g�� |

| P | �i�q�_�ɂ�������̓x�N�g�� |

�@�@�C��\���V�~�����[�V�����ł͎��ԒǐՉߒ��ɂ�����e���ԃX�e�b�v�̓���P��w�Ǝ���t�̊��Ƃ��ĕ\�����ƍl�����܂��B�܂�A

{[K]+[K(w)]+[K(t)]}w = P(w,t)

�Ƃ����`������`�A���������Ƃ��ĕ\�����Ƃ��o���܂��B

No.337�@�i2008/06/21�j���V�с@���̇B

���`�n�Ɣ���`�n

�S�D���`�n

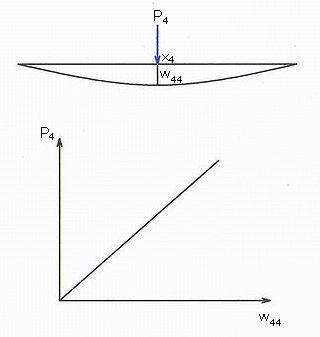

�@���āA�O��Љ���P�����̉��d�ɑ���Ȃ����́A�ŏI�I�ɂ͘A���ꎟ�������̉������߂���ɋA�����܂����B���̖��͌����ɂ͒������̐��`�e���E�����ό`�E�Ȃ����Ƃ������ނɂȂ�܂��B���̖��ł́A���d�Ƃ������͂����P�����̂���݂Ƃ����o�͂��邢�͉������A�i�q�_�̒l�̈ꎟ���Ƃ��ĊW�t����ꂽ�킯�ł��B

�@��ʓI�ɁA���͂Əo�͂̊Ԃ̊W���ꎟ���Ƃ��ĕ\����悤�ȏꍇ�A���̌n�A�����ł͒P��������`�n�ƌĂт܂��B�P�������ɁA���`�n�̓��������Ă������Ƃɂ��܂��B

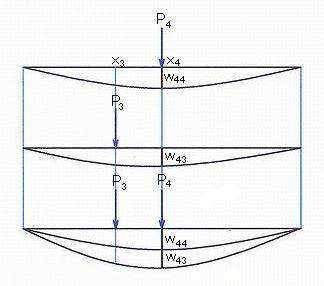

�@�Ⴆ�A�O��̒P�����̗�̓���ȏꍇ�Ƃ��āA���̒����̊i�q�_x4�ɉ��dP4��������p����ꍇ�ɂ���w4�̉�����w44�ƕ\�L���邱�Ƃɂ��܂��B���̎��A���dP4�Ɖ�����w44�͎��̗l�ɕ\�����Ƃ��ł��܂��B

K4�Ew44

= P4�@�iK4�͔��萔�j

�@�}����킩��悤�ɁAP4��w44�̊W�͒����Ƃ��ĕ\�����Ƃ��o���܂��B���ꂪ�w���`�x�Ƃ����Ӗ��ł��B

�@�ł́A���`�n�̓������m�F���Ă������Ƃɂ��܂��B�܂��A���d�Ƃ���݂͈ꎟ���ŕ\����܂�����A���d���{�̑傫���ɂȂ�Ή����ł��邽��݂��{�ɂȂ�܂��B��ʓI�ɁA���d��a�{�ɂȂ�ƁA

K4�E(a�Ew44)

= a�EP4

�ƕ\�����Ƃ��ł��܂��B���ɁAP4������̗̘͂a�ŕ\����ꍇ�A�����ł�P4

= (P4)1

+ (P4)2���Ƃ���ƁA

K4�E(w44)1

= (P4)1

K4�E(w44)2

= (P4)2

K4�E{(w44)1+(w44)2}

= (P4)1

+ (P4)2

��w44 = (w44)1+(w44)2

�@�܂�A�����̉��d�ɂ��Ẳ����́A���ꂼ��̉��d�ɑ��鉞���̘a�Ƃ��ĕ\�����Ƃ��o���܂��B�X�ɂ�����g������ƁA�i�q�_x3�ɉ��dP3����p�������̊i�q�_x4�̂���݂�w43�Ƃ������A���dP4��P3�������ɍ�p�����ꍇ�̊i�q�_x4�̉����ɂ́A���̊W�����藧���܂��B

w4 = w44

+ w43

�@����͏d�ˍ��킹�̌����ƌĂ����̂ł��B���`�n�ł́A�����̓��͂ɑ��Čʂɉ��������߁A����𑫂����킹�遁�d�ˍ��킹�邱�ƂőS�̂̉��������߂���̂ł��B

�@�������ɁA�ΏۂƂ��鎩�R���ۂ����`�n���Ƃ���ƁA���ۂ͓I�ɕ����ɕ������āA���̏ڍׂ�������A�������@�B�I�ɏd�ˍ��킹�邱�Ƃɂ���Ď��R���ۑS�̂�������邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B

No.336�@�i2008/06/20�j���V�с@���̇A

���l�V�~�����[�V�����Ƃ͉����H

�R�D���f���̗��U�I�ȕ\��

�@���炩�̌��ہi�����ł͎��R���ۂɂ������Ȃ����Ƃɂ��܂��B�j�A�𐔒l�I�ɖ͕킷�邱�Ƃ𐔒l�V�~�����[�V�����ƌ����܂��B���l�V�~�����[�V�������s�����߂ɂ́A�ΏۂƂȂ���̓��͂Əo�͂̊Ԃɂ���W�����炩�̍\���@���A�܂���W�Ƃ��ĕ\�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B

�@��X�����l�V�~�����[�V�������s�����߂̓���ł���R���s���[�^�[�̈������Ƃ̂ł���f�[�^���ɂ͌��肪���邽�߁A�����̎��R�x��������L���̃p�����[�^�[�ŕ\�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B

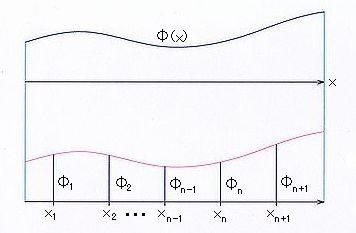

�@�����ł͍ł��ȒP�ȗ�Ƃ��āA�ϐ�x�ŕ\�����P�����̗̈�ɂ��čl���܂��B���ۂɂ�x�Ƃ����A���ʂɑ��Ē�`���ꂽ�A������(x)���A�̈���̗��U�I�ȓ_x1,�E�E�E,xn,�E�E�E�Ƃ����L���̓_�ɂ��Ă̊��l��1,�E�E�E,��n,�E�E�E�ŕ\�����Ƃɂ��܂��B�P�����̖��ł͊i�q�ɂȂ�킯�ł͂���܂��A�X�ケ���x1,�E�E�E,xn,�E�E�E�̂��Ƃ��i�q�_�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B

�@�����ŏd�v�Ȃ̂́A��ԓ��̊��l�̕��z�́u���炩�v�ɕω����邱�Ƃ��K�v���Ƃ������Ƃł��B����͔����\�ƌ��������Ă��ǂ��ł��傤�B��ԓ��Ō������ϓ��������ꍇ�ɂ́A�덷�����ɑ傫���Ȃ�A�Ӗ��̂���ߎ��l�邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��B

�@���ɁA��ԓ��ɓ��ٓ_�������l���L���E�m��ł��Ȃ��_������ꍇ�ɂ́A�傫�Ȍ덷�ނ��ƂɂȂ�܂��B��̐}�Ɏ������悤�ɁA��ԓ��ɋȐ����܂�Ȃ������_������ꍇ��A�Ȑ��̌��z���}���ɂȂ�ꍇ�Ȃǂ�����܂��B�i�q�_�ɂ�������l��n�ŕ\���ł��銊�炩�ȋȐ��𓍐F�A���ۂ̊���Ԃ̋Ȑ��Ƃ���ƁA�傫�Ȍ덷�������邱�Ƃ��\������܂��B

�@�܂��A���ٓ_���Ȃ��Ă��A��ԓ��Ō������ϓ�������i�}���j�͈�ʓI�Ɍ덷�����̌����ɂȂ�܂��B�O��̗���sin���̗Ⴉ����\�z�ł��邱�Ƃł����A�ΏۂƂ�����̓����I�Ȕ����X�P�[�������\�������ȊԊu�ŗ��U�����Ȃ���Ό덷�͔��ɑ傫���Ȃ�܂��B���̏ꍇ�́A�i�q�_�Ԋu���X�ɍׂ������邱�Ƃő傫�Ȍ덷�̔��������Ȃ����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�ȏォ��A���f�����ɂ����āA�������ł��d�v�Ȃ̂͑ΏۂƂ��錻�ۂ𐳂����\�������\���@�������Ƃł����A���̏�ŗ��U�I�Ȑ��l���Ƃ�����@��p���邱�Ƃ���A���ۂ�\������̂ɏ\���ȉ𑜓x���K�v�Ȃ̂ł��B�܂��A���ٓ_�̋ߖT�ł͉��炩�̓���Ȏ�i��p���Ă������菜���Ă�邱�Ƃ��K�v�ł��B

�@�ȏ�̖��_���N���A�[������ŁA�ŏI�I�ɗ��U�����ꂽ�i�q�_�ɂ�����p�����[�^�[��p���āA�A����������g�ݗ��āA���̉������߂邱�ƂŃV�~�����[�V�����͎��s����܂��B

�@�������ۓI�Șb���������܂����̂ŁA��̓I�ɊȒP�Ȗ��ɂ��čl���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B���͍\�����Ȃ̂ŁA����ݐ[���\���͊w�̖����������Ƃɂ��܂��B�����ł́w�P�����x�����グ�邱�Ƃɂ��܂��B���Ƃ͋Ȃ�����_���Ǝv���Ă��������B

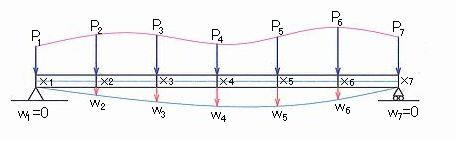

�@�P�����Ƃ́A�����ɒu�����_��̕����A���[�_�A�����ł͊i�q�_x1��x7�Ŏx�������̂ł��Bx1�ł͉��������Ɛ��������̈ړ����ł��Ȃ��l�ɂ��Ax7�ł͉��������̈ړ����ł��Ȃ��悤�ɂ��܂��B

�@���āA���̒P�����ɗ͂���p�����܂��B�����Ȃ��悤�Ƃ����P(x)�̂��Ƃ����d�ƌ����܂��B���d�����P�����͋Ȃ����ĉ������ɂ���ނ��ƂɂȂ�܂��B����݂�w(x)�ƕ\�����Ƃɂ��܂��B

�@�͂������ɂ͋Ȃ����[�����g�Ƃ����͂������܂��B�Ȃ����[�����gM�͍��W�lx�Ɖ��dP(x)�̊��Ƃ��ĕ\����܂��B�܂��A�Ȃ����[�����gM�Ƃ����w�̊Ԃ̊W�́A�Q�K�̏�����������Ŏ��̂悤�ɕ\����܂��B

M��-w�h�EIE�@�i�u�h�v��x�ɂ��Q�K�̔����W���ł��邱�Ƃ������Ƃ��܂��B�j

�@IE�͋Ȃ������ƌĂ��萔�ŁA�_�̋Ȃ���Ղ���\���o�l�萔�̂悤�Ȃ��̂ł��B

�@���āA����ŏ������ł��܂����B���dP(x)�A�����w(x)�����ꂼ��i�q�_�̊��lP1�E�E�E��w1�E�E�E��p���ĕ\���Ă��A������g���ė��̔����������ɂ���ĊW�t���Ă��悢�̂ł��B�ŏI�I�ɂ́AP1�E�E�E��w1�E�E�E�Ɋւ���A���ꎟ�������邱�Ƃ��o���܂��B

k11�Ew1 + k12�Ew2 + �E�E�E + k17�Ew7 = P1

k21�Ew1 + k22�Ew2 + �E�E�E + k27�Ew7 = P2

�E�E�E

k71�Ew1 + k72�Ew2 + �E�E�E + k77�Ew7 = P7

�����ɁAk11�E�E�E�͒萔�W���ł��B

�@���ۂɂ͗��U���̎�@�͗l�X�ł��B�ł��P���Œ����I�ɕ�����Ղ��͍̂����@�ƌĂ���@�ł��B�\������ł͗L���v�f�@�Ƃ�����@�������p�����܂��B�����̂�����͒��ׂĂ݂Ă��������B

�@�ʏ�A�W���s���[K]�A�i�q�_�̂���݂�v�f�Ƃ���x�N�g����w�A�i�q�_�̉��d��v�f�Ƃ���x�N�g����P�Ƃ��āA���̂悤�ɏ����\���܂��B

[K]w��P

�@���̘A���ꎟ���������Aw1=w7=0�Ƃ��������̉��ɉ������Ƃɂ���āA�P�����̊i�q�_�̂���݂����߂邱�Ƃ��ł���̂ł��B

�@�ȏ�A�P�����̗̈��ΏۂƂ�������ɁA���l�V�~�����[�V�����̒莮���̗�������Ă��܂����B�C�ی��ۂ̂悤�ȂR������Ԃ̖��ł́A�̈��\�����߂ɂR�̍��W���K�v�ɂȂ�܂��B������ł͍X�Ɏ��Ԏ����܂߂��S������Ԃɂ����闣�U�����K�v�ɂȂ�܂��B

�@���U���̗��ꂻ�̂��͕̂ς��܂��A��������Ԃɂ�����\���@���̒莮���͂��Ȃ蕡�G�Ȃ��̂ɂȂ�܂��B���f�����ɂ����Ċ��S�ɐ������̐�������ꍇ����ł͂Ȃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͂�����x�������܂ޒ莮�����K�v�ȏꍇ������̂ł��B