2.エネルギー技術

APU風力発電計画の総括

HP管理者 近藤邦明

本HPの『§2-5 二酸化炭素地球温暖化脅威説批判』で検討したとおり、人為的な大気中二酸化炭素濃度の上昇が近年の全球平均気温の上昇傾向の主因である可能性は極めて低い。

§0 はじめに

2002年4月、APU立命館アジア太平洋大学(以下APUと略称)アジア太平洋マネジメント学部高元氏(教授)のゼミ学生による風力発電売電会社の起業を目指して、『ナウシカ・プロジェクト』が立ち上げられた。学生による売電目的の風力発電会社の起業は、全国で初めてということで、かなり大々的にマスコミに取り上げられた。

このプロジェクトの発端は、新聞報道によると、「別府湾を望む高台にある同大キャンパスは、海からの強風に悩まされており、『このやっかいな風を逆に生かせないか』と風力発電を思い立った。」(西日本新聞2003年6月10日掲載)という。

蛇足であるが、実はこの記事に触れたときに違和感を覚えた。長年別府市に住む者としての生活感覚からは、当地で比較的強い風が継続して吹くのは、『鶴見下ろし』と地元で呼んでいる、冬季の北西季節風である。別府市は東へ開いた別府湾の奥に位置しており、海からの風は東風である。この記事を読んだとき、このプロジェクトを立案した者が、プロジェクトが先にあって、後からそれらしい物語を付け加えているのではないかという疑念が生まれた。

同プロジェクトの代表者であった宇侍見氏によると、『起業に挑戦するというだけでなく、市民出資による風力発電を運用することで、新エネルギーへの理解を深め地球環境を考える契機にしたい』(西日本新聞2003年6月10日掲載)としていた。

2003年11月から1年間、NEDOの100%補助による『風力発電フィールドテスト事業(風況精査)』が実施され、当初の計画では、今年2005年の夏から風力発電の営業運転が開始される予定であった。しかしながら、現在(2005年5月)まで風力発電施設建設の事実はなく、APUに照会したところ、風力発電事業は行われないことが確認された。

ここでは、NEDOから公表されている「別府市大所における風力発電フィールドテスト事業(風況精査)報告書」を元に、ナウシカ・プロジェクトの検証を行うとともに、風力発電の可能性について検討することとする。

(2005/05/16)

§1 ナウシカ・プロジェクト概要

§2 風況精査報告書 要約

§3 ナウシカ・プロジェクト総括 〜 風力発電の採算性について 〜

§4 環境問題改善に対する風力発電の有効性の検討

§5 結論

§1 ナウシカ・プロジェクト概要

プロジェクトの立案において、施設建設予定地西側を通る大分自動車道建設時の風況の観測データを参考にし(宇侍見氏談)、(株)エコシステムの協力を得て、風況の三次元解析などの風況シミュレーション調査を実施し、大学周辺では、風速約5.5〜6.2m/sec程度、吹くことが確認できた(九州経済産業局ホームページ)とされる。これを元に立案されたナウシカ・プロジェクトの当初計画の概要を以下に示す。

定格出力 1500kW

初期投資(建設費) 3.75億円 (250,000円/kWh)

年間計画発電量 304万kWh

売電収益 3,500 (万円/年) (売電単価11.5円/kWh/15年間で5.25億円の収益)

年間利益 約3,000万円

(西日本新聞2003年6月10日掲載)

以上のデータから、設備利用率、運転経費、発電単価を推定したのが以下の値である。

計画設備利用率 3,040,000(kWh/年)÷365(日/年)÷24(h/日)÷1500(kW)=0.231=23.1%

年間運転経費 500万円/年

計画発電単価(耐用年数20年)

(3.75(億円)+0.05(億円/年)×20(年))÷(304(万kWh/年)×20(年))=7.8(円/kWh)

この当初計画について、問題点が二つあると考えられる。まず、設備利用率の問題である。ナウシカ・プロジェクトでは、設備利用率を23.1%という値を使っているが、既に風力発電を行っている施設の利用率の実績を見ると、20%を超えることは、かなりの好条件が揃わなければ達成困難な値である。平均的には15%程度の稼働率を得られるかどうかというところであろう。風害は台風時の一時的な場合を除いてなく、前述のように、冬季の『鶴見下ろし』以外の季節では、それほど安定した卓越風があるとは思えない当地では、かなり楽観的な数値である。また、仮に通常運転において20%の稼働率を得ることが出来るとしても、厳しい自然環境下での長期間の運転を考えれば、何らかの自然災害を含め、点検あるいは維持・補修作業によって発電不能となる期間も少なくないと考えられるが、そのリスク評価もされていない。

次に、運転経費の問題である。既存の風力発電施設の年間運転経費は、独立行政法人経済産業研究所の戒能一成氏による『電源構成試算モデルと発電コスト比較について』(平成15年7月)によると、1kWh当たり11.9円程度と算定されている。ナウシカ・プロジェクトの場合はこれに準じるものとして年間2000万円以上になる。また、ナウシカ・プロジェクトと同規模の既設の風力発電施設でも年間2000万円程度が計上されている。これに比較してナウシカ・プロジェクトの500万円は過小評価であると考えられる。

以上の2点を考慮して、ナウシカ・プロジェクトの当初計画の内容を補正したのが以下の値である。

年間発電量(施設利用率15%) 3,040,000×(15÷23.1)=1,974,026(kWh/年)

年間売電収益 1,974,026(kWh/年)×11.5(円/kWh)=22,701,299(円/年)

年間運転費用 1,974,026(kWh/年)×11.9(円/kWh)=23,490,909(円/年)

年間利益 22,701,299(円/年) − 23,490,909(円/年) = ▲ 789,610(円/年)

総発電経費 3.75(億円)+0.235(億円/年)×20(年)=8.45億円

耐用期間中に発電される総発電量 1,974,026(kWh/年)×20(年)=39,480,520(kWh)

発電単価 845,000,000(円)÷39,480,520(kWh)=21.4(円/kWh)

以上の算定結果とAPUの当初計画の数値の比較を下表に示す。

項目

APU当初計画

計画補正値

定格出力

1500kW

1500kW

建設費

3.75億円

3.75億円

平均稼働率

23.1%

15%

年間発電量

304万kWh

197.4万kWh

売電単価

11.5円/kWh

11.5円/kWh

年間売電収益

3,496万円

2,270万円

年間運転経費

500万円

2,349万円

年間利益

約3000万円

▲79万円

発電単価

7.8円/kWh

21.4円/kWh

以上の試算から、ナウシカ・プロジェクトの当初計画では、風力発電事業が経営的に成り立つ見込みはほとんど考えられない。

(2005/05/16)

新聞報道についての補足

風力発電をはじめとする自然エネルギー発電で、その発電規模をあらわすために良く使われる表現が『最大出力約1500kW・・・・、約900世帯分(4人家族)の電気をまかなえる。(西日本新聞2003年6月10日掲載)』というものである。

これは、不正確で欺瞞的な説明である。

まず、風力発電の場合、通常その規模を表現するための発電能力は発電施設の最大能力ではない。実際には最大の発電能力よりもかなり小さい値が用いられる。これは、自然風が乱流であり、風速が極めて大きく、しかも急激な時間変動を示すことによる。

風力発電施設には理想的な状態における風速に対する発電量が設定されている。これを表した曲線をパワー・カーブと呼ぶことがある。風力発電の施設規模を表す場合の発電出力とは、このパワー・カーブの最大値(これを定格出力と呼ぶ場合もある。)を示すものである。実際には、突風が吹いた場合にはこの出力を大きく上回ることも稀ではない。そのため最大発電能力に対してかなり余裕を見たパワー・カーブが設定してあるものと考えられる。しかし、それでも想定を超えるような突発的な強風が吹いた場合には、本質的な最大発電能力を超える場合があり、台風時に発電機への過負荷が原因と見られる火災を起こした風力発電施設もある。

次に、『・・・世帯分』という表現は全く欺瞞である。

ナウシカ・プロジェクトの当初計画では、施設利用率を23%程度としているのであるから、世帯数算定の基準になる発電能力は1500kWではなく、その23%、345kWとすべきである。もしこれを900世帯で利用するとすれば、一世帯当たりの消費電力は、0.38kWということになる・・・。

現在、一般的な家庭では、最低でも20Aの契約を行っているのではないであろうか?平均的にこの8割程度を使用すると仮定すると、消費電力は、20A×100V×0.8=1600W=1.6kW程度であろうか。とても0.38kWではまかなえそうにない。

『最大出力約1500kW・・・・、約900世帯分(4人家族)の電気をまかなえる。』は、単に前述の風力発電規模を表すための便宜的な発電能力を、平均的な一世帯の消費電力(逆算すると1.67kW)で割った値に過ぎないのではないだろうか。これは、殊更風力発電の発電能力を大きく見せようという、ほとんど詐欺のようなものである。

自然エネルギーには、この種の詐欺的な表現が蔓延している。マスコミ・報道機関の諸君は、とんだ恥をかかないためにも、玄関ネタに頼るのではなく、自らの頭で検証してから記事を書くことをお勧めする。

(2005/05/18)

§2 風況精査報告書 要約

2-1 解析結果

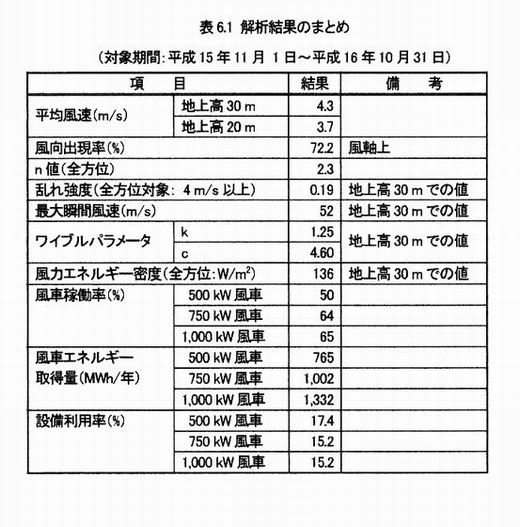

まず、報告書の解析結果を示しておく。

観測期間中の平均風速は、地上高30mで4.3m/sec、地上高20mで3.7m/secであった。地上高30mの平均風速からべき乗法で風力発電装置のハブ高での平均風速を推定する。

U2/U1=(Z2/Z1)1/n

ここに、

U2:地上高Z2

における風速

U1:地上高Z1

における風速

n :指数法則のべき指数;ここではn=5

当初計画の1500kW発電装置のハブ高65m、今回の1000kW発電装置のハブ高60mに対する平均風速の推定値は以下の通りとなる。

地上高65m 5.02m/sec

地上高60m 4.94m/sec

当初計画では、地上高65mで平均風速5.5〜6.2m/sec程度と見積もっていたので、それほど大きな違いはないようである。

発電装置の稼働率は、カット・イン風速(1000kW発電装置では4m/sec)〜カット・アウト風速(同、24m/sec)の間の風速の発現数の全データ数に対する割合で定義される。1000kW発電装置(地上高60m)の稼働率は、65%と算定されている。

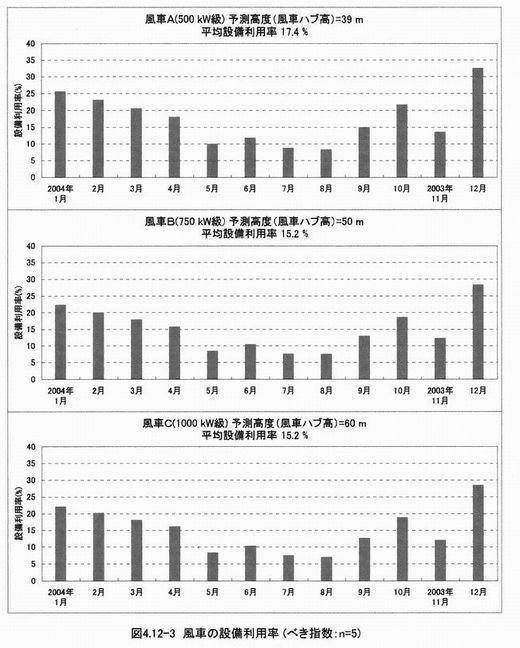

設備利用率は、発電装置の出力(1000kW発電装置では1000kW)で設備利用率100%の場合の発電量を100とした場合に対する、発電量(エネルギー取得量)の推定値の割合を示す。

設備利用率=1332MWh/年÷(1000kW×24h/日×365日/年)×100=15.2%

1000kW発電装置(地上高60m)の稼働率は、15.2%と算定されている。

本報告書の稼働率ないし設備利用率の算定は、かなり粗雑なものであるが、それに比較してもナウシカ・プロジェクト当初計画の設備利用率23.1%という数値は、過大な見積もりであったと考えられる。

風況精査報告書のまとめでは、観測値が『準平年値との比較から平年より強かった』可能性を指摘する一方、観測地の『周辺地形の影響で、多少低い値となった』可能性をも指摘している。これでは、本報告書の結果を、施設建設の判断資料にすることは出来ないのではないか。少なくとも不確定要因を更に明らかにして、信頼性を高める必要があったと考える。

2-2 項目別検討

このセクションでは、重要と思われる項目について取り上げ、内容を検討することにする。

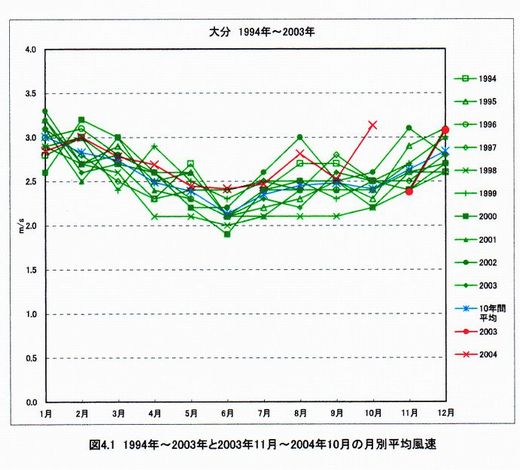

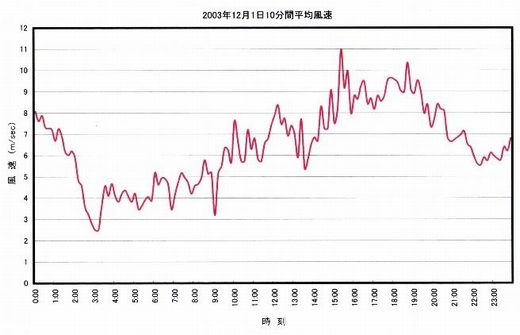

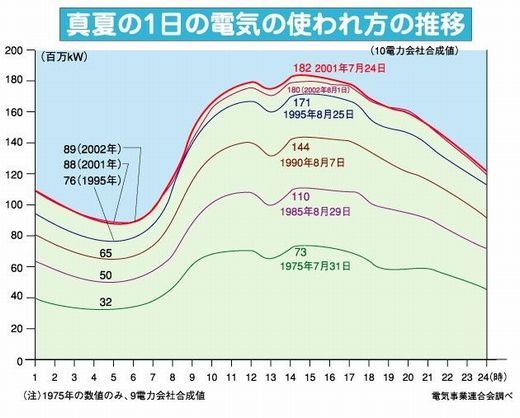

2-2-1 観測期間中の風況特性

観測期間(2003年11月〜2004年10月)の現地周辺の風況の特性を大分気象台の10年間の観測結果と比較して検討している。下図に示すのは、大分気象台で観測された過去10年間の月別平均風速の観測値を示す。全般的な傾向として、冬の平均風速が高く、夏に低くなる傾向がある。

図中、赤で示された観測値が今回風況調査を行った時期の観測値を示している。

これを見ると、観測期間中の観測値には際立った特徴が見られる。まだ記憶に新しいと思うが、2004年は、近年では著しく日本に接近・上陸する台風の多かった年である。6月には4・6号、8月には10・11・15・16号、9月には18・21号、10月には22・23号という台風がいずれも日本に接近・上陸している。

この影響を受け、大分気象台の風速の観測値は夏から秋にかけて大きな値を示しており、特に8月と10月の風速はそれが顕著である。風況精査の観測地においても少なからず台風の影響を受けているものと考えられる。

長期間にわたる運用(耐用年数は20年間?)を考慮すれば、風況観測データに何らかの処理を行って、風速の平年値に対する推定を行うべきであったと考えられる。

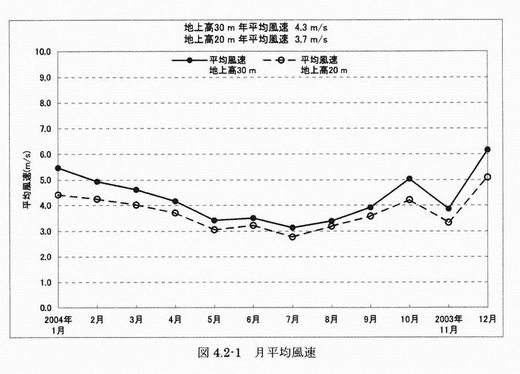

2-2-2 観測方法と月別平均風速

報告書によると、風速の観測は、2秒間隔でサンプリングされ、その10分間の算術平均値を風速としている。1時間平均風速、月別平均風速等も同様に算術平均して求める。

風速の観測は地上高30mと20mの2点で観測された。次に示すグラフは、観測値の月別平均風速の変動を示している。

2004年の夏から秋(6月〜10月)の月別平均風速の値には台風の影響が大きく現れているものと考えられ、2003年11月の観測値との不連続性が顕著である。

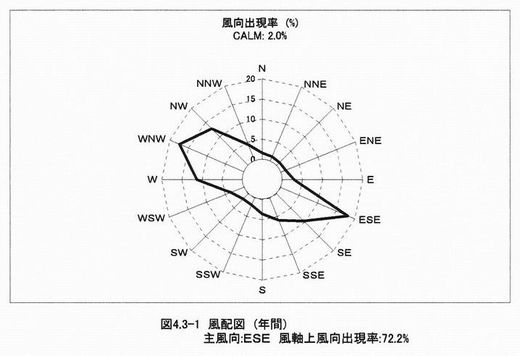

2-2-3 風向出現率

風向の観測についても、風速同様2秒間隔のサンプリング値の10分間算術(風向なのでベクトル的に)平均値を風向としている。

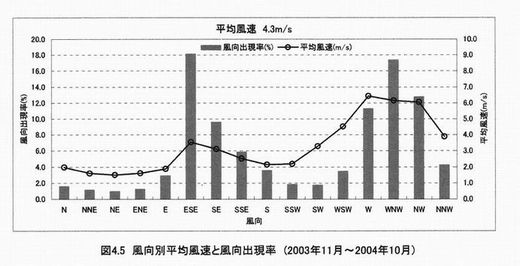

下図に1年間の風向出現率を示す。

これを見ると、東南東ないし西北西の風向出現率が卓越していることが分かる。これは、冬季の北西季節風ないし、観測地が東に開いた別府湾の西の丘陵地にあることによる地形による影響と考えられる。

次に示す図は、風向出現率と、その風向の平均風速を示している。

図から明らかなように、東南東と西北西の風の出現率はほとんど同じであるが、平均風速は明らかに西北西の風が強いことが分かる。このことから、観測地点では冬季の北西季節風が最も発電に寄与するものと考えられる。

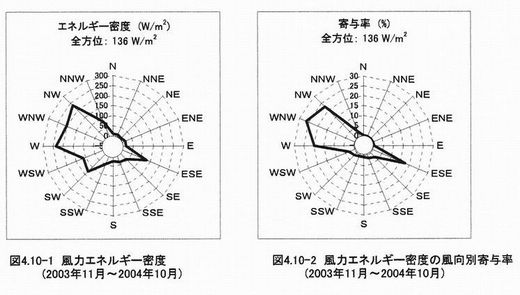

下図は、各風向毎の平均風速の持つエネルギー密度と、発現頻度を加味した寄与率を示している。西〜北西の範囲の風による寄与率が大きい。

2-2-4 乱れ強度

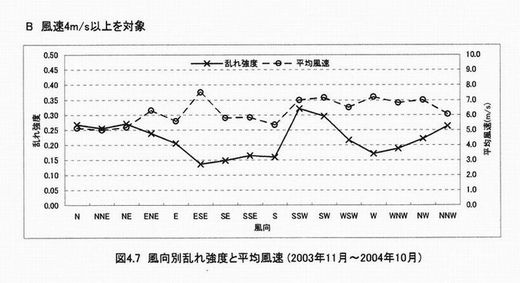

乱れ強度とは、乱流(渦のある流れ)の特性を示す値であり、風速分布の標準偏差を平均風速で割った値である。つまり、観測点の風速が平均風速の周りでどの程度変動するかの尺度を与えるものである。

下図では、10分間平均の風速を元に、風速4m/secを超えるデータについての乱れ強度の算定値、ならびにその平均風速を示している。

報告書では、乱れ強度を算定しているが、これが発電出力に与える影響について言及がない。流れは渦のあるなし、あるいは乱れ強度によって、大きくその性質を変える。風力発電においてもその影響は無視し得ない。

また、乱れ強度という動的な特性を考える場合、採用データの時間間隔が大きく影響してくる。果たして10分間平均風速を単純に用いる事が妥当かどうか、検討がなされていないのは、不適切である。

本来ならば、風速の連続観測データ(ここでは2秒間隔のデータ)を元に得られる風速の変動波形を周波数分析するなどして、観測地点の渦のスケールやその周期特性を考慮した上で適切な時間スケールを検討すべきであった。

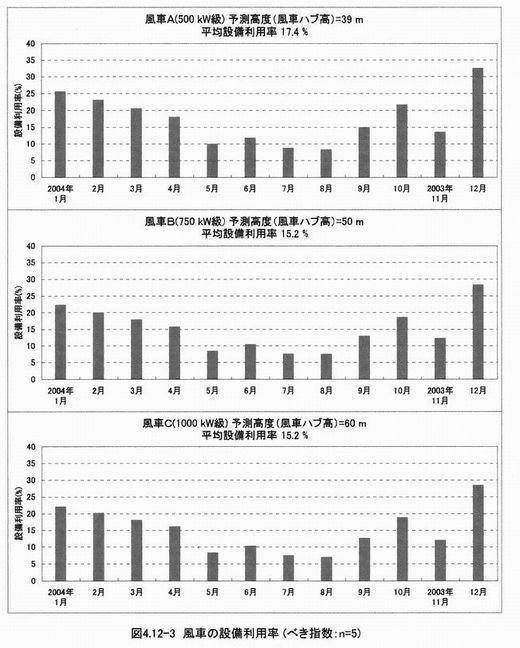

2-2-5 設備稼働率とエネルギー取得量・設備利用率

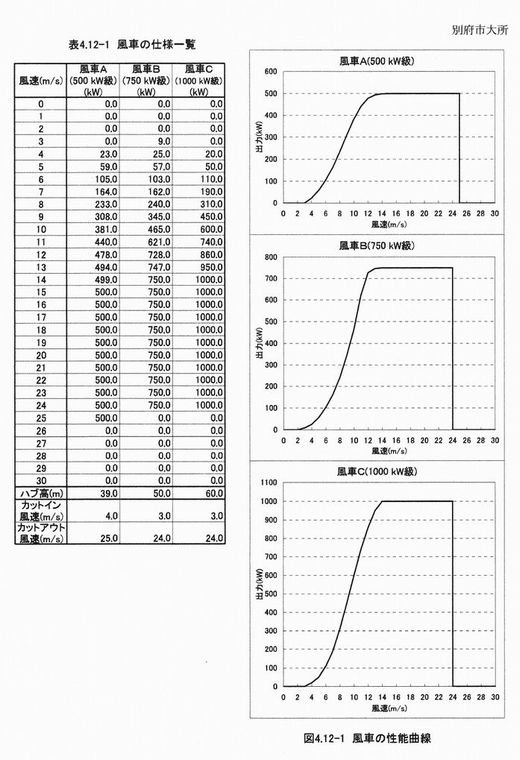

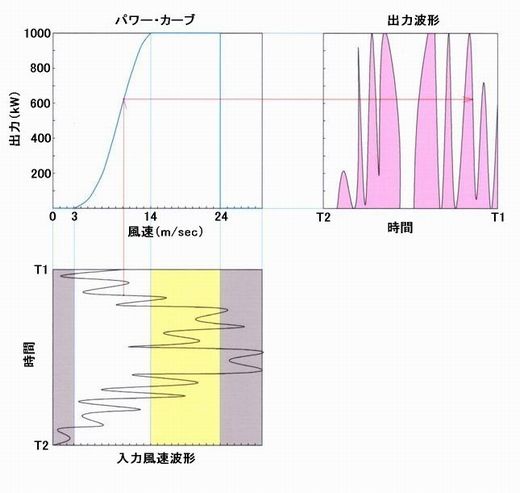

設備稼働率、エネルギー取得率はNEDO指定の風車性能曲線(パワー・カーブとも呼ぶ)を基に算定される。下図は、報告書で検討された500kW、750kW、1000kW級の風車の性能曲線を示す。

稼働率は、カット・イン風速〜カット・アウト風速の範囲に含まれるデータ数の全データ数に対する割合を示す。尚、報告書では風速の観測値にべき乗法を用いて、各風車のハブ位置の風速を推定している。

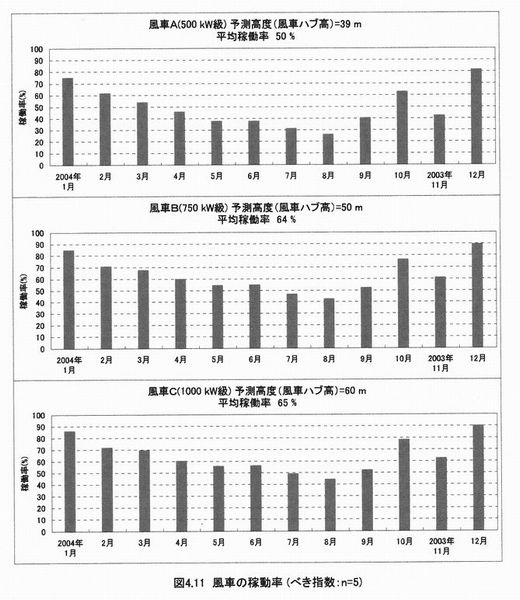

下図に、各風車の月別稼働率の変化を示す。

風車の稼働率は、冬季に高く、夏季に低い傾向を示す。

エネルギー取得量は、風車性能曲線を用いて算定している。下図に1000kW級風車についての模式図を示す。

風力発電施設への入力風速波形を与えると、入力風速に対応した性能曲線のカーブによって発電出力が得られる。こうして得られた発電出力波形を時間軸の方向に積分することによって発電電力量を求めることが出来る(出力波形の着色部分の面積に等しい)。

報告書では、便宜的にパワーカーブをある風速の範囲で幾つかの階級に分け、確率的に各階級の発現時間数を算定し、発電出力の階級値と発現時間数の積の、全階級に対する和によって取得エネルギー量を算定している。

ここで問題になるのが、風速データの質である。自然風は風速・風向が秒単位で変動する乱流である。前掲の模式図からも推測されることであるが、発電施設を通過する風の渦のスケールや乱れ強度によって、同じ風速(10分間算術平均値)であっても、発電に有効に寄与するエネルギー取得量は大きく変動する。

仮に10分間平均風速をデータとして採用するのならば、乱流の特性を加味した性能曲線の補正を行う必要がある。あるいは、単一の性能曲線を用いるならば、乱流の特性を反映しうるもっと小さな時間間隔のデータ処理を行い、その上で乱流によるエネルギー取得損失の補正が必要がある。

報告書の、単一の性能曲線に対して10分間平均風速を基礎とするデータ処理を行った場合、実際のエネルギー取得量に対して大きな誤差を発生させる恐れがある。

この問題について、例えば電中研報告『風力発電の出力変動特性の分析と発電出力の簡易推定手法の開発』では次のように述べている。

背 景

最近、風力発電の伸びが顕著であるとともに、RPS制度の導入に伴い風力エネルギーの利用拡大についても検討されている。しかし風力発電の連系にあたっては、分散型電源の連系一般に関わる課題以外に、出力変動による悪影響が懸念される。一方、風速変動と出力変動の関係については不明な点が多く、広く用いられているパワーカーブによる出力換算の精度は高くない。(後略)

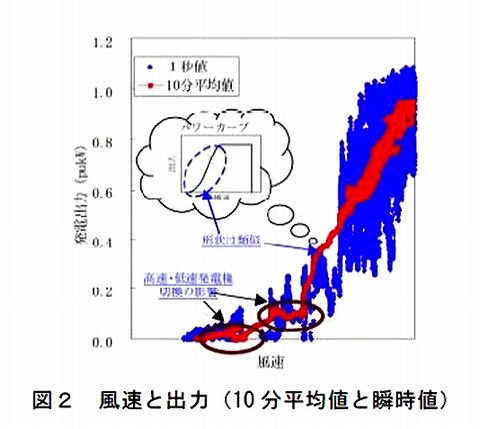

同報告に示された、風速と発電量の実測値を示したグラフを以下に示す。

これを見ると、風速の秒単位の変動によって、発電出力はかなり大きな幅で変動することが伺われる。また、報告書は次のように述べている。

a)

変動周期が5〜10分以上の変動:風速と出力の関係はほぼパワーカーブ状の曲線で近似できる(図2)。なお流入風の性状により、この曲線は多少変動する。

流入風の性状、つまり風の乱流特性の把握が重要になるものと考えられる。

(2005/05/21)

下図に、各風車の月別設備利用率の変化を示す。

各風車とも、最大設備利用率は12月に発現し、最小利用率は8月に発生している。8月の設備利用率は12月の1/3〜1/4程度の値を示している。尚、稼働率・利用率とも観測期間の台風の影響と思われる特異な性状を示していると考えられ、6月〜10月の推定値は、平年値より大きめの値を示すものと考えられる。

2-3 評価

本プロジェクトの風況精査報告書の検討内容は、観測地点の風の特性を十分考慮したものとは考えられない。この問題が、本報告書に限られたものなのか、一般的な風況調査において行われているのかは不明であるが、これをもって風力発電施設の現実の特性を推測できたと考えるのは危険である。

(2005/05/20)

§3 ナウシカ・プロジェクト総括 〜 風力発電の採算性について 〜

ナウシカ・プロジェクトはAPUのアジア太平洋マネジメント学部の学生による起業プロジェクトとして立案されたものである。故に、その最低目標は風力発電が事業として営業的に成り立つことが必要であった。しかしながら、立案された当初計画内容は、発電専業の会社として起業することを前提にすれば、あまりにも楽観的かつ杜撰な計画であったことは、既にレポート『APU学生起業家による風力発電計画を考える』で触れたとおりである。

今回のNEDO補助による風況精査報告書(これもまた杜撰なものであるが)の結論は、これを追認したものである。ナウシカ・プロジェクトにおいて、風力発電を実施にうつさなかったことだけが、唯一正しい判断だったと考える。

このセクションの以下の部分では、一般的な風力発電が事業として成立する採算ラインがどの辺りにあるかを探ることにする。

3-1 現状の採算ライン

試算1 設備費50%補助

設備建設費250,000円/kW(補助率50%)

売電価格11.5円/kWh(100%買取)

設備利用率20%

耐用年数17年

以上の仮定から、風力発電施設の採算が取れるためには、運転経費(運転・保守・点検・修理)がどの程度まで許されるかを試算する。尚、ここでは借入金の利子等については考慮しない。

運転費用=11.5円/kWh−{(250,000円/kW×0.5)÷(17年)÷(365日/年)÷(24h/日)÷0.2}

=11.5円/kWh−4.2円/kWh=7.3円/kWh

設備建設費は、風力発電施設の立地条件によって大きく変動する。採算性を検討する場合には、十分に検討が必要な項目である。売電価格については、現状では全国的に11〜12円/kWh程度の値だと考えられる。屋外で長期間運用する風力発電設備の設備利用率は、年とともに低下するものと考えられるので、設備の生涯的な利用率(自家消費分を除いた、正味の売電量に対する設備利用率)として20%は多少高すぎる値かもしれない。

§1で紹介した独立行政法人経済産業研究所の戒能一成氏による『電源構成試算モデルと発電コスト比較について』(平成15年7月)の試算による運転経費11.9円/kWhに対して、7.3円/kWhを達成することはそれほどたやすくはないと思われる。

また、『北海道における風力発電の現状と課題〜稼働状況とメンテナンスの実態〜 』(平成17年3月15日北海道経済産業局)によると、落雷事故などを中心とする突発的な障害、これを原因とする運転停止も稀なことではなく、事故による突発的な障害の発生は運転経費を押し上げるとともに、設備利用率を低下させる。計画段階でこれらの要因による危険性を考慮しておくべきであろう。

試算2 設備費補助無し

設備建設費250,000円/kW

売電価格11.5円/kWh(100%買取)

設備利用率20%

耐用年数17年

ここでは、設備建設に補助を受けない場合について試算する。

運転費用=11.5円/kWh−{((250,000円/kW))÷(17年)÷(365日/年)÷(24h/日)÷0.20}

=11.5円/kWh−8.4円/kWh=3.1円/kWh

設備建設費に対して補助を受けない場合、運転費用に割くことの出来る金額は極端に小さくなる。この場合、設備利用率20%程度の平均的な風力発電では、採算の取れる見込みはない。補助を受けた場合と同程度の運転費用を捻出するためには、設備利用率を2倍の40%にしなければならないが、このような好条件を満たすような建設地は、現実的には国内にほとんど存在しないであろう。

以上の検討より、現状で風力発電が、営業的に成り立つには、『設備建設費250,000円/kW以下で、設備費50%補助を受け、設備利用率20%以上を確保した上で、全量売電可能であること』が採算が取れる最低ラインの目安となるであろう。

3-2 将来の採算ライン 〜 解列は合理的で必然的な流れ 〜

現状では、広告塔としての『新エネルギー・ブーム』のおかげで、社会的に風力発電という高価な発電システムに対する設備費の国家補助が許されている。また、電力各社も『環境にやさしい企業イメージ』醸成のための必要経費という意味合いからか、系統連携枠に対して、11円〜12円/kWhという高額での全量買取を行っている。

しかしながら、無能な国による風力発電をはじめとする制御不能な自然エネルギーの無謀な導入促進政策によって、電力供給の質的な劣化が現実の問題になりはじめた。電力各社にとって、これ以上広告塔のために高額な支出を続け、その上、不安定な電力が増えることは、経営的ばかりでなく、安定した電力供給が技術的にも困難になることは明らかである。

近い将来、電力各社の買電価格は大きく低下し、同時に全量買取を放棄して、電力各社が不要なときには風力発電電力を買わない権利を担保する『解列』を導入することは合理的であり、また不可避である。

売電価格の下落、解列導入によって、将来的には新規の風力発電事業参入は事実上不可能になる。これに対して、環境問題の改善のためと称して、風力発電の導入を進めようとする市民団体の中には反対する意見があるが、これは非論理的な主張である。これについては次のセクションで検討することにする。

(2005/05/22)

§4 環境問題改善に対する風力発電の有効性の検討

前セクションまで、ナウシカ・プロジェクトを主にその経済的な側面から検討してきた。ここでは、風力発電システムの、環境問題改善に対する有効性を検討する。

4-1 概要

環境問題において、風力発電をはじめとする『石油代替エネルギー(発電)』がなぜ登場したのか。この問題については、既に、二酸化炭素地球温暖化脅威説批判あるいは石油代替エネルギー供給技術の有効性の検討で検討しているとおり、今日の環境問題の主要な課題が「人為的な二酸化炭素排出量増加による温暖化」であるという認識に基づいている。

しかし、前掲のレポート二酸化炭素地球温暖化脅威説批判で検討しているように、近年観測されている気温の上昇傾向の原因が、石油を中心とする炭化水素燃料起源の大気中二酸化炭素濃度の上昇による可能性はきわめて低い。仮にこれが顕在化したとしても、人間社会の基盤となる生態系にとって脅威となる可能性は皆無であり、むしろ多少の気温上昇は過去の歴史から生態系にとって有利な条件である。

石油代替エネルギー(発電)は、発想自体が、二酸化炭素地球温暖化が環境問題の当面する主要な課題であるという、科学的に立証されていない架空の前提に基づく『砂上の楼閣』である。

ここでは、前掲のレポートから、自然エネルギー発電の問題の概要を示す。

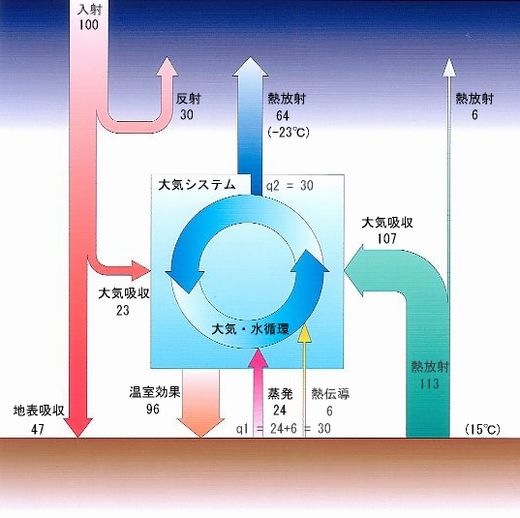

4-1-1 温室効果

温室効果とは、赤外線領域にある地球輻射を地球大気が吸収して、これを再び地球へ向かって再輻射する事によって生まれる保温効果である。既に地球大気は地球輻射の95%程度を補足しており、どんなに地球大気の温室効果が増大したとしても、地球輻射の100%を捕捉する事は不可能である。

地球大気の構成気体の内で、最大の温室効果を持つのは水蒸気であり、地球大気の全温室効果の70〜90%を占める。二酸化炭素の温室効果は、水蒸気以外の温室効果の半分程度を占める。二酸化炭素の温室効果は全地球大気の温室効果の5〜15%程度である。

一方、地球大気に含まれる炭素量(=二酸化炭素に含まれる炭素重量)は750Gt(ギガトン=1,000,000,000トン)程度である。人為的に大気中に排出される炭素量(同上)は、年間6Gt程度であり、そのうち3Gtが大気中に残留するのではないかと言われているが、定かではない。仮にこれが正しいとして、京都議定書における当面の二酸化炭素削減目標を5%程度とした場合、これによる年間の温室効果の削減効果を算定してみると、以下の通りである。

(5%〜15%)×(3Gt/750Gt)×0.05=(1〜3)×10-3 %

京都議定書を遵守したとしても、年間わずかに地球大気の全温室効果の0.001〜0.003%が削減できるに過ぎない。これはほとんど誤差の範囲であり、観測できるような効果を生むことはない。

4-1-2 工業生産

工業生産とは、石油(=石油を中心とする採掘可能な炭化水素燃料の総称とする)によって供給されるエネルギーによって成立している。あらゆる工業製品は究極的に石油の産物である。エネルギー供給においても、原子力をはじめ、石油代替エネルギーと呼ばれているあらゆるエネルギー供給システムも石油製品である。エネルギー資源としてきわめて優れた石油の持つ潜在能力を抜きにしては、あらゆる工業生産システムは成立しない。『石油代替』は不可能である。

この意味で、石油代替エネルギーと呼ばれるエネルギー供給技術(≒発電技術)は、本質的に間接火力発電に過ぎない。しかもその総合的な対石油発電効率が石油火力、とりわけ最新のコンバインド・サイクル火力発電(実効的な熱効率で50%程度)を凌ぐような発電システムは存在しない。つまり、石油代替エネルギー供給システムの導入は、意に反して、むしろ人為的な二酸化炭素排出量を増大させる可能性が高い。

問題はそれだけではない。石油代替エネルギー供給システムは、石油火力発電に比べて、単位供給電力量当たりの施設規模がきわめて大きい。これは、石油以外の投入鉱物資源量が大きいことを示す。石油代替エネルギー供給システムの導入は、工業生産規模の更なる増大につながり、本質的な環境問題の悪化になると考えられる。

4-1-3 結論

環境問題対策として、石油代替エネルギー、中でも自然エネルギーがもてはやされている背景は、風や太陽光という、『童話的』なイメージによる。しかし、環境問題に対する社会的雰囲気を醸成するための『広告塔』という意味における風力発電導入の段階は既に過ぎた。環境問題とは優れて自然科学の問題であり、情緒的な判断を廃し、徹底的かつ科学的に吟味することが必要である。

環境問題対策として、更に風力発電の導入を主張するのであれば、本質的には、まず人為的な二酸化炭素の排出による温室効果の増大が、生態系にとって致命的な温暖化をもたらすことを科学的に明らかにする作業から始めなければならない。

それが困難だとしても、少なくとも風力発電の導入によって、既存の直接的な石油の燃焼熱による電力供給システムに比較して、風力発電を加えた電力供給システムの方が明らかに二酸化炭素排出量を抑制するとともに、工業的な環境負荷を減少させることを示す必要がある。

電源の一つとしての利用が実施段階に入った現在、盲目的な自然エネルギー信仰に基づく風力発電の導入は、最早許されない。以下のセクションでは、風力発電導入の妥当性の検討において、考慮すべき課題をもう少し詳しく検討することにする。

4-2 風力の特性

4-2-1 低いエネルギー密度

自然エネルギー一般に言える性質であるが、石油火力によって得られるエネルギーに比較して、空間的な密度が圧倒的に低いことが挙げられる。その結果、風力発電の単位発電電力量当たりの施設規模は、火力発電に比較して圧倒的に大きくなる。

独立行政法人経済産業研究所の戒能一成氏による『電源構成試算モデルと発電コスト比較について』(平成15年7月)の資料によると、平均的な火力発電と風力発電の設備費は次の通りである。

風力発電21.5〜28.0万円/kW

LNG火力発電20.8万円/kW

石油火力発電28.7万円/kW

風力発電に対しては、設備利用率20%、耐用年数を17年、火力発電については設備利用率70%、耐用年数40年と仮定して単位発電電力量当たりの設備費用を算定する。耐用期間中に単位発電能力当たりの設備によって生産される電力量、及び、単位発電電力量あたりの設備費用は次の通りである。

風力発電17×365×24×0.2= 29.8kWh7.2〜9.4円/kWh

LNG火力発電40×365×24×0.7=245.3kWh0.8円/kWh

石油火力発電40×365×24×0.7=245.3kWh1.2円/kWh

試算から、風力発電では、単位発電電力量当たり、火力発電の6〜12倍程度の設備が必要ということになる。

施設建設費は、建設場所によって大きく変化し、設備費30万円/kWhを超える場合も少なくない。設備利用率が20%を安定して維持できるかどうかは、かなり偶然に支配される。また、ここでは発電電力量の絶対値にのみ着目しているが、次のセクションで示す電力供給の不安定性による低い供給電力の質を考慮すると、ここで示した試算はかなり控えめな値と考えるべきである。

4-2-2 時空的な不安定性

自然風の強さを、事前に的確に予測することはできない。更にそれを人為的に制御することは不可能である。一方、電力というエネルギー形態は、非常に便利ではあるが、基本的に発電と同時に消費するという特殊性があり、発電装置に対して需要への即応性を要求する。自然風の制御不能な時空的な不安定性は、工業的な発電システムのエネルギー源として、致命的な欠陥である。

自然風は制御することが不能であり、短時間で激しく変動する。供給電力の時間変動は非常に激しいものになる。このような、制御不能で変動の激しい発電装置を既存の電力供給ネットワークに直結して運用する系統連携は、既存の発電システムに不断の出力変動を強いることになるばかりでなく、発電効率を悪化させる。

このような制御不能の発電システムの割合が更に増加すると、電力供給システム全体が周波数変動などによる供給電力の質的劣化を起こすことになる。電力各社が風力発電の電力購入枠に制限を設けることや、解列を行うことは、既存電力供給システムの発電効率を維持するために、必要な処置である。

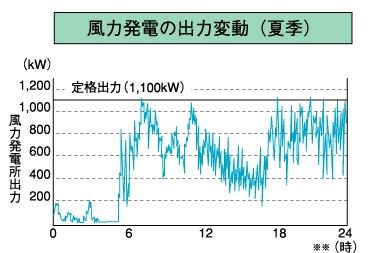

自然風の変動特性についてもう少し詳しく見ることにする。下図は、風力発電による発電出力の時間変動の例である。

原子力図面集より

風の持つ運動エネルギーは、ほぼ風速の3乗(渦のない非圧縮性流体の場合。自然風は圧縮性流体の乱流なので厳密には異なる。)に比例するため、風力発電の出力変動は、風速の変動を更に拡大する。

自然風の風速変動といっても幾つかのタイム・スケールがある。まず、一番小さい変動は、秒単位の風速変動である。この種の風速変動に対しては、現在色々な安定化あるいは平滑化の技術開発が行われており、ある程度成功しているように見える。局所的にはかなり出力側の発電量は平滑化できるようである。

上図は、APUの風況精査報告書の資料から、2003年12月1日の1日の10分間平均風速の変動をグラフ化したものである。10分間平均という、かなり平滑化した風速でもこれだけ大きな風速変動が観測されている。局所的な発電出力の平滑化が可能だとしても、10分間あるいはそれ以上の期間にわたって出力を平滑化することが可能であろうか。何らかの蓄電装置を併用しない限り、より長時間の出力の安定化は不可能である。

1日の電力消費量は、季節によってほぼ一定のパターンで周期的に繰り返される。一方、風力発電出力の日変動は、気象条件に依存しており、どのような変動パターンを示すかは全く予想できない。消費電力のパターンに風力発電の出力を合わせて出力制御することは出来ないので、欠損や過剰な発電量を調整するためには、付帯設備として大きな蓄電装置あるいは、バックアップ用の補助発電装置が必要になる。

アジア・モンスーンの影響を受ける日本では、風向・風速そしてそれに伴い乱れ強度に1年間周期の季節変動が現れる。更に、年毎の気象の特殊性による変動も考えられる。APU風況精査報告書から、設備利用率の図を再度示す。

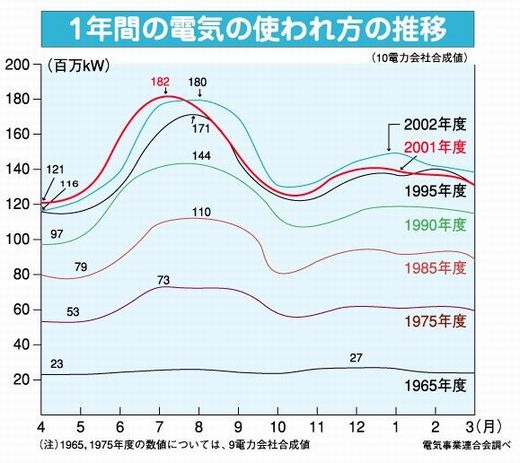

発電出力は夏季に小さく冬季に大きくなる傾向を示し、その比は3〜4程度に達している。これに対して消費電力の年間変動パターンは次の図のようになる。

消費電力変動パターンは、夏季に大きく秋から春にかけては小さくなる。風力発電の出力の年変動と逆の変動パターンを示す電力需要に対して、長期間にわたる供給電力量の欠損を蓄電装置でカバーすることは現実的ではない。風力発電の設備利用率を優先すれば、夏季の電力供給欠損分は既存の発電システムで補填することになる。

風力発電を導入しても、バックアップ用の発電施設を維持しておく必要があるため、既存発電施設の削減はあまり期待できない。反面、既存発電施設の待機期間は長くなり、遊休発電施設を多く抱えることになる。

以上の検討から、風力発電の大規模な導入は、総合的な電力供給システムの施設規模を著しく大きくする一方、設備稼働率を低下させ、総合的な発電効率を著しく低下させると考えられる。風力発電の大規模導入が、電力供給システムの環境負荷を低減させることは不可能である。

本来ならば、風力発電システムを既存の電力供給システムに追加するために必要な付帯設備と、既存発電設備の効率低下にかかわるコストは、風力発電コストとして繰り入れるべきものである。『風まかせ』の低品質の風力発電による電力を既存発電システムに押し付けているのが現状であり、風力発電システムとは欠陥発電システムである。総合的な電力供給システムの運用を全く考えずに、更なる風力発電による電力の無条件買い上げを求め、解列に反対することに合理性はない。

(2005/05/25)

参考 石油代替エネルギーにおける『ハイブリッド・システム』

既に検討したように、風力発電は、エネルギー密度が低いことと制御不能な発電出力変動によって、単独では使い物にならない。そこで何らかの他の発電システムと組み合わせて利用してはどうかという発想が生まれた。組み合わせ方にはパラレルとシリーズの2タイプが考えられている。

まず、パラレルに組み合わせる方法としては、代表的なものは【太陽電池システム+風力発電】の組み合わせである。これは、別々に変動する発電出力の組み合わせによって、ある程度発電出力の変動を相殺できるのではないかという発想であろう。しかし、太陽電池の出力とて制御不能で不規則な変動をする。不安定なもの同士を組み合わせても、やはり不安定で制御不能であることに変わりはない。単独で使い物にならないものは組み合わせても使い物にならない。しかも、太陽電池システムは風力発電システム以上に対石油消費に対する発電効率が低く、総合的な効率は更に悪くなる可能性がある。

次にシリーズに組み合わせる方法である。かなり大々的にマスコミ報道などがあったのでご存知の方も多いと思うが、環境省の音頭とりで実証試験をする(した?)らしい、浮体構造による【洋上風力発電×水素製造プラント×燃料電池】という、いかにも新物好きが好みそうな構成である。これは、不安定な風力発電出力を一旦水素製造という工程を加えることで、水素に蓄積し、これを改めて燃料電池システムで必要なときに利用しようという発想である。

一見よさそうにも見えるが、パラレルに組合せる以上に効率が低くなることは明らかである。水素は、そのままでは使い物にならないため基本的に耐圧容器に封入することになるが、このときのエネルギー損失が極めて大きい。更に燃料電池は極めて高価であるにもかかわらず、水素からの発電効率でも60%程度でしかない。シリーズで利用した場合の総合的な効率は個別システムの効率の積になるため、極めて低い発電効率になる。

単独で使い物にならないもの同士をいくら組合せても使い物にならない、当たり前のことである。

(2005/05/25)

4-3 事故と自然災害

風力発電施設は、運転期間中、絶えず厳しい自然環境下にさらされることになる。機能上、周囲に風をさえぎるもののない場所、例えば臨海部や広い平野、あるいはなだらかな山の稜線等に建設されることになる。形状的に地表から突出した塔状の構造物であるため、特に落雷の被害は避けようがない。また、台風時の強風による被害を受けることも少なくない。風力発電施設における自然災害を含めた突発的な事故のリスクはかなり大きいと考えられる。

『北海道における風力発電の現状と課題〜稼働状況とメンテナンスの実態〜 』(平成17年3月15日北海道経済産業局)のデータを見てみる。調査段階で北海道内に設置されている風力発電所は、46発電所、発電装置の数は192基である。調査ではこのうち44発電所からの回答があった。

平成14年15年の2年間の事故件数は、延べ270基に対して240件が報告されている。単純に年平均120件もの事故が発生している。回答のあった発電所の発電基数を180基と仮定すると、1年間で全発電装置の実に2/3が何らかの突発的な事故を起こしていることになる。この割合を単純に当てはめると、耐用年数を15年とした場合、1基の風力発電装置が耐用期間中に平均10回の突発的な事故を起こすことになる。

突発的な事故の発生は、運転費用の増大と運転休止を発生させるため、風力発電の発電効率を落とすことを意味する。風力発電の計画段階で、適切な事故のリスク評価が必要である。

4-4 分散型エネルギー

環境問題に取り組む民間の組織、例えば反原発運動の流れの中に風力発電への憧憬を持つものが多い。これは、前にも述べたが太陽光や風力という童話的なイメージに対する心情的な共感が大きな比重を占めているからではないだろうか。特にNPO法人が認可されるようになって、いわゆる『市民風車』を目指す組織が増えつつある。

彼らがこうした自然エネルギー(発電)を正当化する理由の一つが、どこにでもある『自然のエネルギー』を消費地で利用する『分散型エネルギー』であるという説明である。ここには大きな誤認がある。

風や太陽光や川の水の持つエネルギーを直接的に利用する伝統的な利用法、例えば日向に置いたタライの水で行水したり、粉引きや農地への揚水の動力に風力や水力を利用するのであれば、これはすばらしい利用法であり、ぜひとも復活させたい技術である。

これに引きかえ、風力発電をはじめとする『自然エネルギー発電』は工業的な先端技術によって支えられた戦略的な工業製品の塊であり、本質的には、効率の低い間接火力発電に過ぎない。環境問題という近代工業化によって生じた問題を、工業的な先端技術で解決しようという基本的な論理矛盾に気がついていないのである。その背景にあるのは、環境問題と(工業的な)経済成長を科学技術が同時に実現するという科学信仰である。自然エネルギーを電力として利用しようとする背景には、電気製品の使用=工業化社会の肯定という暗黙の了解があるからに他ならない。また、『分散型』エネルギーと言いながら、既存の電力供給ネットワークに対して接続することを求めることは、明確な論理矛盾であり欺瞞である。

市民風車は、環境問題の改善に資する可能性は皆無であるが、嗜好品として自己責任で風力発電を行うことに敢えて反対するつもりはない。ただし、その場合、公的補助は受けず、既存電力供給システムへの接続は行わず、自ら発電した電力を自己消費することが大前提である。自己消費するためには、蓄電装置やバックアップ用の発電施設などの付帯設備が必要になることが理解されるであろう。こうした独立型の風力発電システムを設計・運用することは、風力発電の本質的な問題点の理解のためのシミュレーションとして、非常に有意義であろう。

4-5 風力発電のコスト構造 試算

最後に、風力発電のコスト構造について、石油代替エネルギー供給技術の有効性の検討からの試算の抜粋を示す。ただし、風力発電についての入手可能なデータの信頼性には、非常に大きなばらつきがあり、ここで示す数値は必ずしも的確な数値ではないかもしれない。あくまでも概略を把握するための試算であり、オーダー的に見ていただきたい。

風力発電の発電コストを25円/kWhとして、そのうちの20%が投入される石油の対価だと仮定する。風力発電の投入エネルギー(石油)の経済コストを算定すると、

25円/kWh×0.2=5.00円/kWh

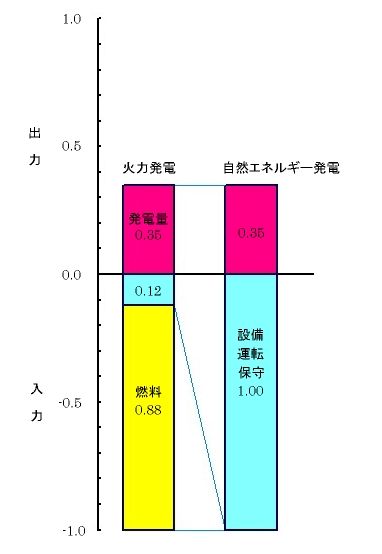

となり、火力発電と大きな違いはない。以下、石油火力発電、風力発電とも、対石油エネルギー産出比を0.35として説明する。

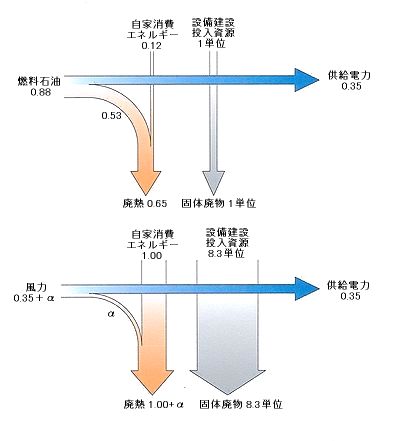

以上の二つのモデルのエネルギー産出比の構成を次の図に示す。

投入エネルギー(石油)量1(入力はマイナスとして表示)と、最終的に産出される電力量を『総量』で比較すると、当然のことながらエネルギー産出比を0.35で同じと仮定しているので、いずれの発電システムも同じである。これでは見かけ上、風力発電における電力の『原料』であるはずの風力は何も生み出していないのと同じである。

二つの発電システムの違いは、投入される石油の使途の構成にある。火力発電では投入する石油の大部分が発電のための燃料として消費されるのに対して、自然エネルギー発電では発電のための燃料として石油を消費しないので、全て設備の建設や運用・保守に投入されることになる。

投入された石油に占める自家消費分は施設規模に反映される。モデル・ケースでは火力発電では投入石油の12%であるのに対して、自然エネルギー発電では100%になる。つまり、同量の電力を供給するために自然エネルギー発電の方が圧倒的に大量の資源を消費し、したがって、発電システムから排出される廃物量や廃熱量が大きくなると考えられる。

電力生産図

生産図では、横方向に『原料』から『製品(ここでは電力)』への流れを示し、縦方向に生産システムに投入され、消費されるエネルギー資源、その他資源の流れを示す。投入されたエネルギー資源は最終的に廃熱として環境中に廃棄され、その他資源は施設の耐用年数が経過すると固体廃棄物となる。

石油火力発電では、石油0.88が発電のための原料としてシステムに投入される。発電の熱効率を40%程度とすると、60%(0.88×0.6≒0.53)は廃熱として環境中に廃棄され、最終的に0.35の電力を生産する。更にシステムの運用のために自家消費される石油(≒0.12)が廃熱となり、合計0.65が廃熱として環境中に捨てられる。また、火力発電所の設備を作るために、1単位の資源が投入され、廃棄される。

これに対して、風力発電では『原料』として風の運動エネルギー(風力)を捕捉し、これが発電機を介して電力に変換される。運動エネルギーはエントロピーを持たないエネルギーであるが、発電装置の摩擦や振動によってロスが生じ、これが廃熱となって環境中に廃棄される。その値をαで表しておく。最終的に風力発電においても0.35の電力が生産される。

ここで多少説明を加えておくと、生産図に示した風力は風力発電のブレードを介して捕捉できた正味の運動エネルギーである。風力発電装置のブレードの回転面を通過する風力とは全く別物である。

風力発電では、システムの運用のために自家消費される石油(=1.00)とαが廃熱として環境中に廃棄される。また、自家消費するエネルギー量に応じた資源が設備建設等に投入されるとすると、1.00/0.12≒8.3単位の資源が投入され、耐用年数経過後に固体廃棄物として廃棄される。この値は既に§4-2-1での試算と比較的良い一致を示している。

発電システムで消費される石油以外の資源量、あるいは発生エントロピー量まで視野に入れて評価すれば、圧倒的に火力発電の方が優れた発電方式だと考えられる。更に自然エネルギー発電固有の時間的不安定性やそれに伴うバックアップ施設の必要性を加味すれば、風力発電の利用は全く無意味である。

(2005/05/26)

§5 結論

APUナウシカ・プロジェクトの検討を通して、風力発電の可能性を検討してきた。採算性から見ると、公的補助や高価な電力買取制度などによって、現状では、かろうじて成り立つ場合はある。しかし、買取料金の低下、解列の導入によって、将来的には採算が取れる可能性は無い。

環境問題の改善と言う視点に立てば、風力発電は全く無意味であるばかりでなく、むしろ環境問題を悪化させると考えられる。

あらゆる意味で、風力発電の導入に合理性はない。

(2005/05/26)