二酸化炭素地球温暖化脅威説批判判

第一部 二酸化炭素地球温暖化脅威説の検証

温暖化防止は、世論的に見る限り、間違いなく環境問題の中心的な課題の一つになっている。環境問題における『温暖化脅威説』あるいは『温暖化防止』の理論構造は以下に要約できる。

①地球温暖化は生態系に悪影響を及ぼす。

②地球温暖化の主要な原因は大気中二酸化炭素濃度の上昇によって起こる。

③大気中二酸化炭素濃度の上昇は、主に炭化水素燃料の燃焼によって人為的に排出された二酸化炭素による。

④温暖化を抑制ないし止めるためには、新エネルギーなど『環境技術』の導入が必要である。

温暖化防止のシナリオは、①~③に挙げた温暖化脅威説が科学的に正しいことを前提に、④の対策を行うことで温暖化問題の解決を図ることを目的としている。以下、この4つの項目について検討する。 もちろん、この訴訟の目的は人為的CO2地球温暖化仮説に対する槌田・近藤の主張の科学的な妥当性を争うものではない。しかしながら、今回の日本気象学会の異常な対応の背景には人為的CO2地球温暖化仮説に対する槌田・近藤の主張が大きく関係しているため、この点も含めて事実経過を述べることにする。

地球の平均大気温が上昇することが生態系にとって悪影響をもたらすという、いわゆる『地球温暖化脅威説』は、果たして自明なことなのであろうか?脅威説の主要な主張は以下の二点に要約される。

①地球の平均気温の上昇は異常気象(旱魃や大雨など)を増加させ、生態系に悪影響を及ぼす。

②氷河の減少、海洋水の膨張によって海面上昇が起こり、低地が水没する。

以下、この二点について検討する。

2-1 温暖化が異常気象を頻発させ、生態系に悪影響を及ぼすか?

まず、異常気象とは何なのかを概観しておく。異常気象について、その定義を朝倉正氏の著書1)から引用しておく。

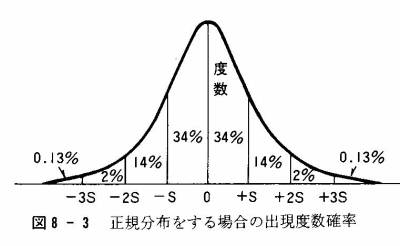

「それぞれの地点において、月平均気温や月降水量が過去30年間あるいはそれ以上にわたって観測されなかったほど平年値から偏った場合」。あるいは、数学的にいうと、月平均気温が正規分布する場合は「月平均気温の平年値からの偏差値が標準偏差の2倍以上偏った場合を異常高温または異常低温」、「月降水量が過去30年間のどの値よりも大きいあるいは小さい場合、それぞれ異常多雨、異常少雨」という。

というものである。単純に考えると、数学的には、平均値からの偏りが2S(Sは標準偏差とする)を超える確立は約5%である。これは、同じ地点で月平均気温を観測すれば、少なくても2年間に一回以上は異常高温あるいは異常低温が観測されることを意味している。呼名とは裏腹にありふれた出来事なのである。朝倉氏は1911年から1980年の間に起きた異常気象の発現回数について前掲書の中で次のように述べている。

・・・日本全体で見ると、漸増傾向は認められるものの、統計的に有意といえるほど、いちじるしく増加しているのではない。北海道や東日本では増加傾向、西日本では減少傾向なので、異常気象が最近ふえているかどうかは、地域を指定しないことには、ひと言でふえているともへっているともいえない。

温暖化脅威説で言われている、旱魃や豪雨の頻発という、おそらく平年値からの3Sを超えるような現象を、高々30年という短期間の観測データを母集団とする統計値でしかない異常気象と関連させて語ることには無理がある。

これに対して、根本順吉氏は、著書『超異常気象』2)の中で、気候の体制の変化を伴うような現象、統計的には3Sを超えるような偏りを持つ希現象を「超異常気象」と定義している。統計的には、超異常気象の発現は数100年、数1000年、場合によっては数万年以上に一度という現象もしばしば観測される。

気象現象の平年値とは、わずか30年間の観測データを母集団として、それを10年間一定値を使用してきた。高々30年間のデータによる統計を元に、統計的に数100年、数1000年、あるいは数万年以上に一度起こる現象と言っても、それは「ただ異常な現象である」と言えるだけで、その物理的な背景については何も語る能力はない。数万年前といえば前氷河期の真っ只中であり、現在とは「気候の体制」が全く異なっている。

超異常現象が発現する背景には、近年の常態としての準定常的な気候現象や長期的な気候現象の傾向ではない、何か極めて特殊な物理的な原因があることを示唆していると考えられる。そういう意味で、『地球温暖化説』で言う1970年以降の気温の上昇傾向は、現在の気象統計には既におり込み済みであるから、この気温の上昇傾向が超異常気象の原因とは考えられない。もし仮に、最近旱魃や豪雨など自然災害を含む超異常気象が頻発しているという事実があるならば、統計的な解釈ではなく、物理的な背景を論じた上でその原因に言及しなければならない。

では、実際に知られている気温変動を歴史的な記録から概観する。

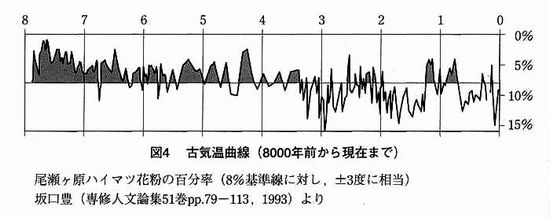

この表は、花粉分析から過去8000年にわたる気温変動を推測した結果を示す。●は温暖な時期を示し、○は寒冷な時期を示す。これを見ると、温暖な時期と寒冷な時期が交互に出現していること、温暖な時期の継続期間は近年になるほど短くなり、逆に寒冷な時期の期間は長期化する傾向が示されている。前回の寒冷な時期には、1645~1715年頃までの約70年間、太陽黒点が消失してしまう(=太陽活動が不活発)マウンダー極小期が観測されている。

この温暖期と寒冷期の間の遷移は、通常言われているよりもはるかに急激な温度変化を伴って起こっていることが次第に明らかになってきている。

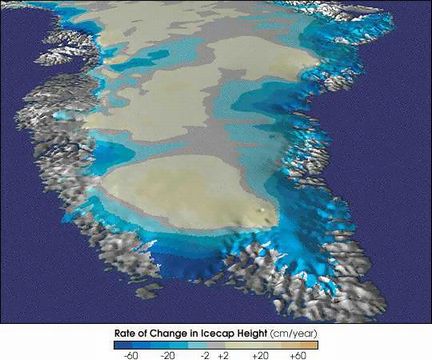

温暖化脅威説において、しばしば前世紀中の気温上昇率

0.4~0.6℃/100年は、自然には起こりえない急激な気温上昇と言われているが、上図を見る限り、歴史的にはこの程度の気温変化はごく普通の出来事として経験してきたことであり、100年間で3~4℃の変化さえ稀な出来事ではない。温暖化脅威説の言う、「近年の温暖化傾向が自然には起こりえない急激な温度上昇であるから、これは人為的な原因による」という主張は全く根拠がない。

気温は短期的にかなり急激な温暖化・寒冷化を繰り返しつつ変化しており、太陽活動の消長を一因として、地球の気候システムがこれを変換して観測されていると考えられるが、気温の変動機構の詳細は今のところよくわかっていない。過去の記録から帰納的に言えることは、気温は過去8000年間、変動しつつしだいに寒冷化しており、その中で温暖な時期は次第に期間が短くなり、逆に寒冷な時期は長期化しているという事実である。

では、歴史的にみて、温暖期と寒冷期のいずれがより人間社会にとって脅威的な被害をもたらしてきたのかを『新石油文明論』3)から概観する。

古代4大文明は、いずれも縄文前期温暖期に農耕文明として成立した。いずれも肥沃な大河の流域において温暖な気候の下で農業生産が活発に行われたためである。古代文明の栄えた8000~4000年前にかけては前掲の古気温曲線からも現在よりかなり温暖であったことがわかる。その後古代文明は、過度の灌漑、乾燥農法、そして過放牧によって水循環を破壊し、更に低温化傾向が重なって没落し、現在はいずれも砂漠化している。これは今日においても重要な歴史的な教訓である。

3500年前にはギリシャ文明が成立したが、3200年前には古代文明と同様に農地・森林の荒廃と寒冷化、更にドーリア人の侵入によって一旦崩壊したが、その後2600年前には温暖化によって再び回復して地中海に版図を拡大する。

ローマ帝国は西暦100年以後の寒冷化で植民地からの穀物供給が減少して衰退し、西暦300~600年頃にヨーロッパではフン族に押されたゲルマン民族の大移動があり、ローマ帝国は侵略された。

西暦1200年代、小氷期初期には蒙古族がヨーロッパから中国・朝鮮にかけて南方への侵略を行った。日本ではこの時期には寛喜飢饉(1230~32年)、正嘉飢饉・正元飢饉(1257~59年)が発生した。

西暦1500~1900年、小氷期後期には、ヨーロッパではペストの流行、度重なる戦争、アイルランドの大飢饉(1845年)が発生した。日本では、天明飢饉(1782~87年)、天保飢饉(1834~38年)が起こった。

このように歴史的に見ると、温暖期には農業生産が好転して文明は栄え、寒冷期には飢饉が頻発し、北方民族の南下圧力による侵略戦争が起こっている。

近年の旱魃や豪雨による農業生産の被害は、温暖化による異常気象というよりも、古代文明の衰退と同様の過灌漑や乾燥農法、過放牧と生態系の回復速度を超えた過剰な焼畑による農地の疲弊という側面が強い。

一般に、温暖化は水循環を活発にし、農作物の栽培適地が拡大するものと考えられる。これは、既に見てきた歴史的な事実とも符合する。現在の間氷期では、約6000年前に気温の最高の時期を迎え、その後長期的に低温化が続いている。近年観測されている温暖化傾向はむしろ農業生産に対して好条件になると考えられる。この温暖化が、古代文明さえ経験したことのない超高温期をもたらす場合は別として、数℃の温度上昇が生態系や農業生産システムに脅威的な被害をもたらすという温暖化脅威説は全く根拠のないものである。

現段階で重要な問題は、温暖化による『異常気象』という気候システムの変化ではなく、古代文明同様、石油文明下における、かつてない規模・速度で進行する世界的な森林の破壊、過灌漑・乾燥農法・過放牧による農地の破壊・沙漠化、焼畑による森林の消失という、人間社会の直接・物理的な生態系の破壊を如何に食い止めるかである。

1) 朝倉正著 岩波現代選書『気候変動と人間社会』(1985年,岩波書店,149頁)

2) 根本順吉著 中公新書『超異常気象』(1994年,中央公論社)

3) 槌田敦著 『新石油文明論』(2002年,農山漁村文化協会)

2-2 温暖化によって氷河が減少し海水位が上昇するのか?

前節で述べたとおり、温暖化は水循環の活発化につながることは事実であろう。具体的には水の循環速度が速くなり、降水量の増加につながると考えられる。勿論、低緯度地域の山岳氷河の一部は後退することが考えられる。しかしながら、海水位の上昇につながると考えられる陸地に固定されている氷河の大部分はグリーンランドと南極にある氷河であり、全体の9割以上に及ぶ。北極海に浮かぶ氷や、大陸周辺部の棚氷の融解は海水位の上昇には結びつかない。

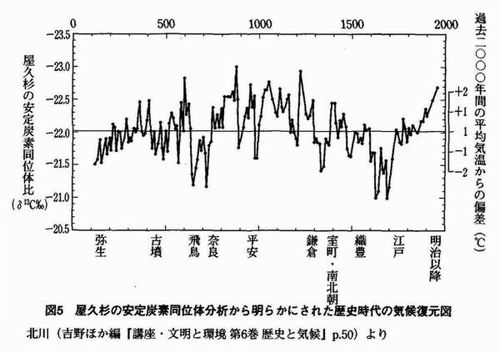

前述の通り、温暖化による水循環の活発化は、高山や寒冷地においては降雪量の増加として現れる。氷河が拡大するか後退するかは冬季に蓄積された降雪が夏季にどれだけ融解するかという収支バランスによる。比較的低緯度のグリーンランドでは、臨海部で氷河の減少が観測されているが、内陸部の広範囲にわたって氷河の厚さの増大が観測されており、全体として平衡状態にあるように見える。南極大陸においては、大陸の大部分において一年中氷点下であり、周辺部における氷河の後退も見られない。南極では明らかに氷河は増加傾向にある。富山国際大学の石井吉徳教授(元国立環境研究所長)の運営するサイト「国民のための環境学」の中で、次のように述べられている。

グリーンランド中心部の氷が、毎年厚くなっている(2002-4-22)

NASAによれば、グリーンランド中心部の氷は毎年厚くなっており、一方周辺部では薄くなっているという。これは地球の温暖化傾向により、地球表面から水分蒸発量が増えるが、グリーンランド中心部では平均気温が零度以下のため、それが雪となって降下するからである。これを薄くなっている、と見出しを書くと世間に全く違って伝わる。

序でながら、同様のことが南極でも起こっている。しかし南極大陸では縁辺部の氷は、過去20年間、後退していないことが、我が国の石油公団の調査から分かっている。地球環境の実態は、冷徹な科学の眼で視る必要がある。

このように、数℃の温度上昇によってグリーンランドや南極の氷河が著しく後退して海面上昇につながる可能性は今のところ全くの空論に過ぎない。

海水位の上昇についてのもう一つの論拠である海水の温度上昇に伴う体積膨張に簡単に触れておく。温暖化によって海水は表面から熱を受け取る。液体は下から加熱されると対流によって熱は液体全体に輸送されることになる。しかし上から加熱された場合は対流が起こらず海水温の上昇は表層の限られた範囲にとどまると考えられる。仮に水深200mまでが影響を受けるとしても、体積膨張による海水位の上昇は数cmにとどまる。海水温の上昇はむしろ蒸発量の増加につながるものと考えられる。温暖化脅威説で主張されているような顕著な海水位の上昇はこの点からも考えられない。

以上、温暖化脅威説の前提となる、温暖化が生態系に脅威的な悪影響を及ぼすのかどうか、あるいは顕著な海水位の上昇を引き起こすのかという2点について検討してきたが、現段階ではいずれの主張にも明確な科学的な根拠は認められない。

近年観測されている地球温暖化の第一義的な原因は、人為的な活動、とりわけ石炭・石油をはじめとする炭化水素燃料の燃焼に伴う大気中への二酸化炭素の排出の結果もたらされる大気中の二酸化炭素濃度の上昇による付加的な温室効果だとする、いわゆる『二酸化炭素地球温暖化説』が広く信じられている。

確かに二酸化炭素は温室効果ガスの一つであることは間違いない。しかしだからといって大気中の二酸化炭素濃度の上昇が近年観測されている気温上昇の主因だとする考えは短絡的に過ぎる。前セクションでも触れたとおり、気温変動の短期的な変動機構は全くと言ってよいほど解明されておらず、考えられるだけでも気温の変動要因はいくつもある。

ここでは二酸化炭素地球温暖化説の科学的な根拠について検討すると伴に、二酸化炭素地球温暖化説と矛盾する観測結果を提示する。

3-1 温暖化によって氷河が減少し海水位が上昇するのか?

まずはじめに、温室効果の機構を直江兼緑氏のHP「Think about Climate Change」から紹介する。

温室効果と放射強制力

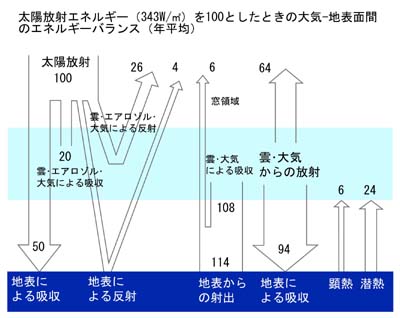

一つ一つの原子の大きさからずっと視点を大きくとって、物質を塊として巨視的に見た場合、あらゆる物質はその表面温度の4乗に比例して、電磁波としてエネルギーを放出します(Stefan-Boltzmannの法則)。太陽は、その内部で核融合を起こしてエネルギーをつくりだすことにより、その表面温度は約5500℃に達し、可視光領域を中心とした波長帯で周囲に向けてエネルギーを放射します。これが、我々が目で見る太陽の光です。地球に達する太陽からの放射の一部は、大気中の光の散乱や、雲・エアロゾル(大気中に漂う微粒子)・地表面による反射で宇宙空間へ散逸され、残りの一部は、大気中に含まれる水蒸気やオゾンと、雲・エアロゾルによって吸収されて大気を暖めます。地球の表面はそれらの残り、すなわち約50%の太陽エネルギーを吸収することになります。

地球表面はその温度を上げると、地球の表面温度に応じたエネルギーを放射します。このエネルギーのうち、温室効果ガス(greenhouse

gases)によってほとんど吸収されない波長帯(窓領域)にあるごく一部はそのまま宇宙空間へと放出されますが、大部分は大気中の水蒸気(H2O)・二酸化炭素(CO2)・メタン(CH4)などの温室効果ガスによって特定の波長帯で吸収され、大気を暖めます。暖められた大気もまた、その温度に応じて周囲にエネルギーを放射します。これらのガスは太陽放射の短い波長帯(可視光)に対しては透明で、光をよく透過させますが、地球放射の長い波長帯(赤外線)に対してはこれをよく吸収する性質を持っているため、地表面は太陽から直接やってくるエネルギーと、自身が放出したエネルギーが一度大気に吸収されて戻ってくるエネルギーの両方を受け取ることになります。これが地表面から失われるエネルギーとバランスすることで地表面の気温は決まっています。地表面のエネルギーは、放射(大部分を占める)以外にも熱伝導による地表から大気への熱の移動(顕熱)や、地表からの水蒸気の蒸発(潜熱)によっても失われていますが、いずれにせよ、受け取るエネルギーが増加すれば地表面の温度は上昇し、それに伴って放射や顕熱・潜熱の量も増大して平衡に達することになります。こうした理由で、大気の吸収がなかったときの温度に比べて地球表面はかなり高い温度で維持されています(大気による吸収がなかったとすると地球の平均温度はマイナス20℃近くになってしまうことでしょう)。これがいわゆる「温室効果(greenhouse

effect)」です。

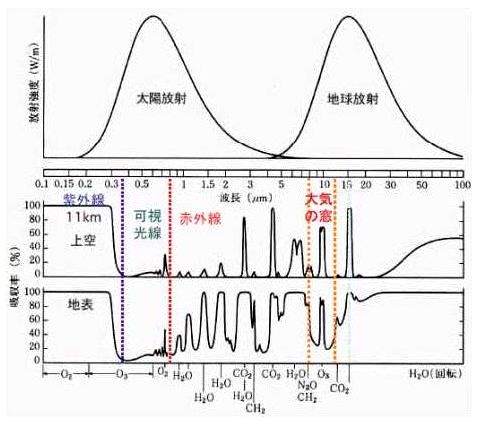

では、具体的に地球大気の温室効果が、どのような吸収特性を持っているのかを見てみる。下図は、京都大学大学院人間・環境学研究科自然環境論講座の石川尚人助教授のHPの基礎地球科学1に掲載された吸収特性を示した図である。

太陽放射エネルギーは、0.6μm付近を中心とする可視光部で最も高く、地球大気は可視光に対してほとんど透明であるため、赤外部の一部は大気に吸収されるが、可視光部の多くは地表に到達する。紫外部は、上空においてオゾン(O3)によってほとんど吸収される。

地表に到達した太陽放射によって温められた地表は、大気へ向かって赤外線を放射する(地球放射)。大気を構成する各分子は、個々の吸収特性に応じて、地球放射の特定の波長帯の赤外線を吸収する。最も地球放射のエネルギーの高い波長帯を含んで、約12μm以上の波長帯では水蒸気(H2O)が大部分の赤外線を吸収する。8~12μmの範囲は、顕著な吸収帯に重なっておらず、地球放射は大気に吸収されずに大気圏外へ放射される(大気の窓)。

二酸化炭素(CO2)吸収帯は、15μm付近にあるが、既にこの吸収帯では大部分の地球放射は捕捉されている。

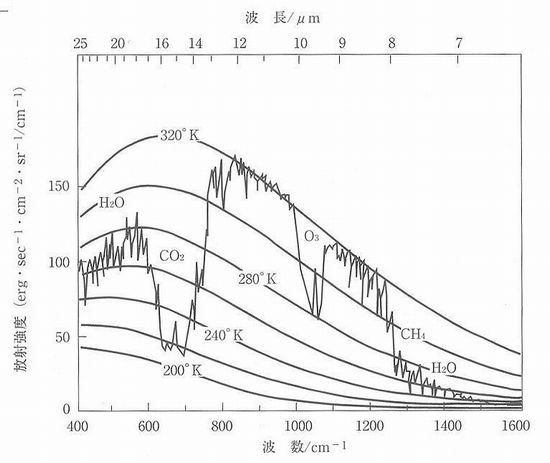

次の図は、人工衛星ニンバス4号が捉えた真夏のサハラ砂漠における地球放射スペクトルである。

観測値の大気の窓に当たる波長8~12μm付近のスペクトルは、320K(47℃)の黒体放射強度の分布に良く重なっていることから、サハラ砂漠の表面温度は47℃程度であると考えられる。

ニンバスが観測した時、快晴のサハラ砂漠の大気は乾燥した透明度の高い大気であったはずである。従って、波長8μm~12μm付近の大気の窓に対応する範囲では、地表面の赤外線放射がほとんど大気に吸収されることなく大気圏外に放出されていると考えられる。

一方、15μm付近はCO2による吸収帯の中心である。ニンバスが捉えているのは対流圏大気中層から上層の大気からの低温の赤外線放射を観測しているものと考えられる。

それ以外の部分は乾燥したサハラ砂漠の大気では水蒸気濃度が低く、地表面放射が一部観測されている=放射冷却現象が観測されているものと考えられる。

現在の地球大気の温室効果で、既に地球放射の90~95%が捕捉されていると言われる。そのうち、水蒸気が8~9割、二酸化炭素を含むその他の気体が残りの1~2割を吸収している。温室効果において、圧倒的に影響力を持っているのは水蒸気であることがわかる。大気中の二酸化炭素濃度が上昇しても、二酸化炭素の吸収帯における地球放射の吸収量の増加はわずかである。石川氏のHPでは、二酸化炭素濃度が現在の2倍になった場合の気温上昇は1.2℃と見積もっている。

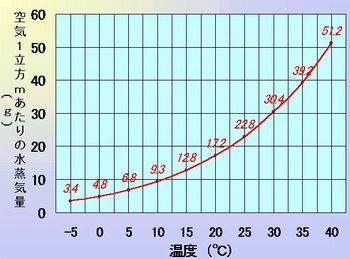

地球大気の温室効果を考える場合、最も影響の大きいのは水蒸気であることを述べた。例えば日本の場合、秋から冬にかけてよく晴れた日の朝は冷え込むことを我々は体感的・経験的に知っている。これは大気中の水蒸気濃度が下がり、地球放射に対する水蒸気による吸収が減少するために水蒸気による温室効果が低下するためである(例えば真夏の蒸し暑い日、気温30℃、湿度80%の場合、大気中の水蒸気量は 30,240ppm になる。これに対して、乾燥した冬の朝、気温 5℃、湿度20%の場合、同じく 1,692ppm になる。下図参照。)。天気予報でよく聞く放射冷却現象である。

大気中の二酸化炭素濃度が上昇した場合の温室効果は、いつでもどこでも一様に現れるのではない。もともと二酸化炭素による温室効果は、全温室効果の極一部に過ぎないため、圧倒的な影響力を持つ大気中の水蒸気濃度によって大きく影響されることになる。二酸化炭素による温室効果が顕在化するのは、相対的に大気中水蒸気濃度の低い地域であり、時期である。

具体的には温帯の冬季、亜寒帯、寒帯において顕著に現れると考えられる。熱帯や温帯の夏では大気中水蒸気濃度が十分高いために、二酸化炭素濃度の上昇による影響はほとんど考えられない。これに対して、大気中の水蒸気濃度が低い温帯の冬季、亜寒帯、寒帯においては二酸化炭素による影響が相対的に大きく現れると考えられる。これによって地球の気候は、熱帯ではそれほど大きな影響はなく、温帯では冬季の気温が上昇することによって気温の年較差が縮小し、亜寒帯、寒帯では全般的な気温の上昇が起こると考えられる。総じて時間的・地域的な気温分布が平滑化され、温室効果による温度上昇は主に最低気温の上昇として現れることになる。

ともすると地球温暖化は灼熱地獄的なイメージで語られることが多いが、現実には最低気温の上昇によって気温較差が小さく、温暖で穏やかな気候の地域が拡大すると考えられる。尚、地球熱機関の平均的な熱収支の概要は、§2-1環境問題総論『生きている地球』その3補足をご覧頂きたい。

3-2 二酸化炭素地球温暖化説の妥当性の検証

前節で述べたとおり、温室効果ガスである二酸化炭素の大気中濃度の変化は、地球の気候システムにおいて、程度は別にして何らかの影響を及ぼすことは事実である。しかしながら、地球の気候システムの変動要因は多岐にわたっているのにもかかわらず、殊更温室効果ガスに注目し、中でもそれほど主要な温室効果ガスではない二酸化炭素を近年観測されている気温上昇の第一義的な主因と断定するのは短絡的に過ぎると考える。ここでは各種の観測データを提示することによって、二酸化炭素地球温暖化説の妥当性を検証する。

3-2-1 気温変動と大気中二酸化炭素濃度の関係

(1) 長期的気温変動と大気中二酸化炭素濃度

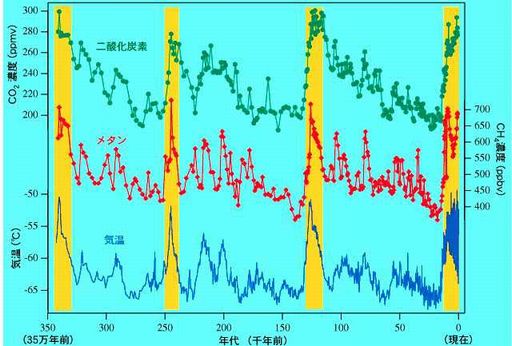

南極氷河のアイスコアに含まれる物質の分析による、過去の大気組成と温度変化を調べた研究として、ボストーク基地の成果が良く知られている。ここでは、より長期間のデータとして、ドームふじ基地の分析結果を「東北大学大学院理学研究科大気海洋変動観測研究センター」のホームページから紹介する。

気温のグラフから,この34万年の間には温暖な「間氷期」が現在を含めて4回あり(黄色く塗ってある期間),それ以外の時期は寒冷な「氷期」だったことが分かります。二酸化炭素とメタンの濃度は気温と密接に関係していて,間氷期に高く氷期に低いことから,気候変動によって温室効果気体の循環が大きく変化していたことが分かります。さらに,氷期から間氷期に向かって気温が急上昇するとき,温室効果気体濃度も同期して急上昇しています。このことは,二酸化炭素やメタンの濃度上昇による温室効果の強まりが気温の上昇をさらに強めるという「正のフィードバック」が過去に働いていたことを示唆しています。

この分析グラフを見ると、気温変動と大気中の二酸化炭素濃度、メタンガス濃度の変動は非常に良い対応を示していることが分かる。このように二つないしそれ以上の物理量が対応して変動する場合、いずれか一つが原因であって、そのほかの物理量はこれに従属して変動すると考えるのが自然である。あるいは、いずれの現象も別の現象の結果かもしれない。高温期の気温の極大点を詳しく見ると、わずかに二酸化炭素とメタンの大気中濃度の極大点より先に発現しているように見える。

東北大学のホームページでは、『二酸化炭素やメタンの濃度上昇による温室効果の強まりが気温の上昇をさらに強めるという「正のフィードバック」が過去に働いていたことを示唆しています。』と述べていることからも、気温変動が原因となって、これに従属して二酸化炭素やメタンの大気中濃度が上昇したと解釈していることが分かる。

仮に、二酸化炭素地球温暖化説が主張するように、二酸化炭素あるいはメタンの大気中濃度の上昇が主因であって、これに従属して気温上昇が起こっているものと仮定すると、二酸化炭素やメタンの大気中濃度を周期的に変動させる地球システムのイベントを示さなければならないが、今のところその目論見は成功していないようである。

アイスコアの分析結果による気温の周期変化は、約2万年、4万年、10万年の周期変動を合成した曲線でよく表せる。この周期変動は、上の図に示す地球の惑星運動の軌道要素の変動に対応した、地球の太陽光の受光能の変化である。地球の太陽を巡る軌道の扁平率の変動周期は約10万年であり、地球の地軸の傾きが22.1度から24.5度の間を変動する周期は約4万年である。更に、春分点の歳差現象(B)の周期が約2万年である。

このミランコビッチサイクルによって地球が太陽から吸収するエネルギー量が変化して、まず気温が変動し、続いて海洋表層水温が変動する。海洋表層水に含まれている二酸化炭素やメタンなど、比較的水に溶けにくい気体が海洋表層水温の変動に伴って、ヘンリーの法則にしたがって大気中に放出あるいは大気中から吸収され、大気中の濃度が変動し、受光能の変動による気温の変動を増幅するものと考えられる。

長期的な地球の気温の周期的な変化は、ミランコビッチサイクルによる太陽放射に対する地球の受光能の変動が原因であり、それによって気温、続いて海洋表層水温の変動が起こり、その結果として大気中の二酸化炭素濃度が変動すると考えるのが妥当である。大気中の二酸化炭素濃度の変動は太陽放射に対する受光能変動の結果である。

(2) 短期的気温変動と大気中二酸化炭素濃度

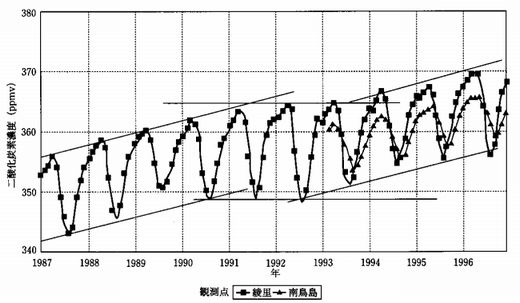

前節で、長期的な気温変動と大気中二酸化炭素濃度の変動について検討したが、ここでは最近の短期的な変動について検討する。ハワイ・マウナロア観測所のC.D.Keeling らの観測結果を示す。

この図は、観測値から長期的な変動傾向を取り除いた大気中二酸化炭素濃度変動と気温変動の短期的な二者関係を抽出した結果を示している。この30年間の系統的な観測結果からも、やはり長期的な変動の場合と同様に、気温の変動が先行し、半年から一年後にこれに追随して大気中の二酸化炭素濃度が変動していることが分かる。

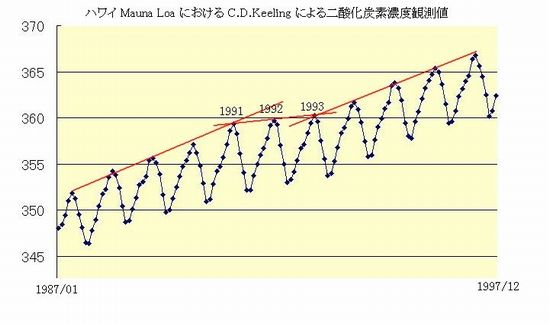

次に示す図は非常に興味深い図である。1991年6月9日に、フィリピンのピナツボ山で大噴火があった。その年、日本においても異様に赤い夕焼けが観測された。これは大量の火山灰が大気中に放出されたからである。

大気中に放出された火山灰はしばらくの間大気中に漂い、太陽放射の地表への到達を妨げることになった。その結果、世界的に約2年間、気温の上昇が止まり、あるいは低下したことが観測された。

上図は北緯30°~北緯40°の緯度帯の温度偏差(1982年1月~1990年12月の各月の平均値を基準として、各月の気温から差し引いた値)(橙色の曲線)と、その15ヶ月移動平均(短期変動成分を取り除いたもの)(赤色の曲線)、硫酸エアロソル密度(緑色の曲線)の時間変化を示します。横軸は時間軸(単位は月)で、原点は1982年1月です。硫酸エアロソル密度は、ピナツボ噴火直後から急速に増加して、1991年12月から1992年1月ころにかけて最大値に達し、その後、指数関数的に減少しました。一方、緯度帯で平均した気温偏差は噴火後1年目と2年目の夏に大きく低下しました(約-0.6℃)。

火山活動によって大気中に放出されたのは火山灰だけではない。同時に二酸化炭素などの温室効果ガスを含む大量の火山ガスも大気中に放出された。また、1992年からの2年間、産業活動が特に停滞したわけではないので、炭化水素燃料の燃焼に伴う二酸化炭素排出量は前年並みか、それを少し超える程度排出され続けていたはずである。つまり、1992年には前年よりも多い二酸化炭素が大気中に排出されたのである。

二酸化炭素地球温暖化説によれば、大気中に排出された二酸化炭素の量が増えれば、大気中の二酸化炭素濃度が上昇し、したがって温室効果の増大によって昇温傾向は強まるはずである。

しかし、実際の観測結果からは、全く逆の結果が示された。ピナツボ火山噴火後2年間にわたって、気温上昇傾向は停止あるいは低下傾向を示し、大気中二酸化炭素濃度の上昇も停止したことが世界的に観測された。大気中に放出された二酸化炭素はどこにいてしまったのであろうか?

この期間観測された結果を帰納的に解釈すれば、

①火山灰によって地表に到達する太陽放射エネルギーが減少したことによって気温が低下した。

②同時に、海洋表層水温が低下し、ヘンリーの法則にしたがって大気中の二酸化炭素が海洋表層水に吸収され、二酸化炭素の大気中濃度の上昇傾向が停止した。

と理解するのが最も自然である。二酸化炭素地球温暖化説によれば、少なくとも大気中の二酸化炭素濃度について上昇する要因(火山ガスの付加)はあるが、低下する要因は海洋表層水温の低下以外にありえない。大気中の二酸化炭素濃度の低下は海洋表層水温低下の結果としてヘンリーの法則にしたがって発現したのである。

このピナツボ山噴火前後の観測結果から、以下の3点が明らかになったと考える。

①大気中に放出された火山灰によって、有意に観測できる程度の地表に到達する太陽放射の減少、ならびに気温低下が発現する。

②太陽放射ならびに気温変動による海洋表層水温の変動によって、ヘンリーの法則にしたがって大気中の二酸化炭素濃度は有意に観測できる程度に変動する。

③二酸化炭素の排出量の変動は、必ずしも大気中濃度の変動に直接結びつかず、気温変動の主要な要因ではない。

以上、気温と大気中二酸化炭素濃度の二者関係に着目してきたが、過去の観測データからは、二酸化炭素地球温暖化説の主張とは異なり、むしろ気温の変動に追従して二酸化炭素濃度が従属的に変動すると解釈する方が妥当である。

観測値からは、火山灰の大気中の滞留による太陽放射の地表への到達量の減少と見られる気温上昇傾向の停滞あるいは気温低下が観測されているが、二酸化炭素排出量の増加による温室効果の増大による気温上昇は見られなかった。これは、3‐1で検討したように、現在の地球放射のレベルでは、温室効果に対して有効に働く大気中二酸化炭素濃度が、既に飽和状態に近いことの傍証だと考えられる。少なくともピナツボ山の噴火前後の観測結果からは、火山灰による太陽放射に対する遮蔽効果の方が気温変動に与える影響が大きかったことは否定できない。

二酸化炭素地球温暖化説では、海洋表層水と大気との二酸化炭素の交換は少ないと考えられていたが、海洋表層水の温度効果(ヘンリーの法則)は、有意に観測できるほど大気中二酸化炭素濃度を変動させる。しかし、二酸化炭素の大気中濃度の変動だけでは気温を変動させる要因にはならないと考えられる。また、大気中への二酸化炭素排出量の変動は、必ずしも大気中の二酸化炭素濃度の変動に直接結びつかず、地球システムの炭素循環の諸条件を考慮しなければならない。

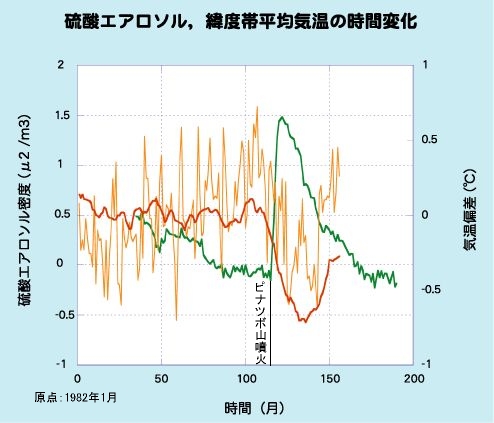

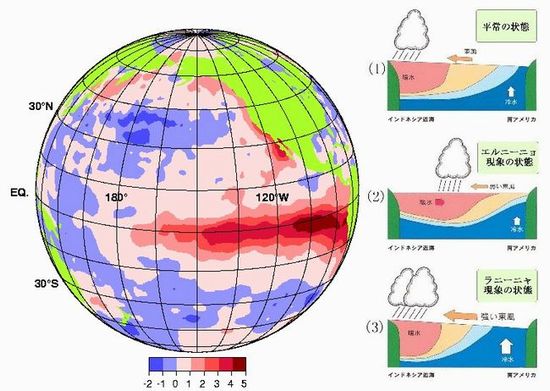

(3) 二酸化炭素大気中濃度増分の変動とエルニーニョ/ラニーニャ現象

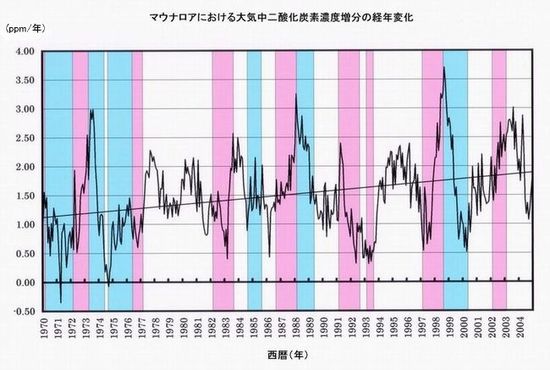

前節でも紹介した、大気中二酸化炭素濃度の長期間の観測を続けている、ハワイ・マウナロアのC.D.Keelingの観測データを基に、大気中二酸化炭素濃度増分の経年変化を調べてみる。

ここでは、月毎の観測値から前年同月の観測値を差し引くことによって季節変動をキャンセルした1年間の大気中二酸化炭素濃度増分ΔCO2(ppm)の月毎の変動を示している。併せて、この間のエルニーニョ現象(桃色の着色部分)とラニーニャ現象(水色の着色部分)の発現期間を併記した。図中の直線はΔCO2の回帰直線である。

IPCC報告では、人為的に大気中に排出される二酸化炭素の46%が大気中に残留して、これによって大気中二酸化炭素濃度が上昇すると仮定した(IPCC、1995年)。しかしながら、ここに示したΔCO2の経年変化を見る限り、その値は非常に変動が大きく、これを以って人為的に大気中に排出される二酸化炭素の『一定部分』が大気中に残留するというのは全く説得力に欠けるものである。

IPCCをはじめとする地球温暖化論では、大気中二酸化炭素濃度の増分は年率1.5ppm(1980年代)~1.8ppm(1990年代)と主張しているが、これだけ大きな変動を示す値の単純な算術平均値に意味があるとは考えられない。大気中二酸化炭素濃度増分の変動要因を現実の観測データに基づいて検討すべきである。

さて、前節までの議論において、大気中二酸化炭素濃度の変動は、ヘンリーの法則ないし、気体の海水への溶解度の温度効果によって大きく支配されている可能性を示唆した。海洋表層水温の変動現象であるエルニーニョ/ラニーニャ現象は、この仮説を検証するための格好の自然現象である。

エルニーニョ現象は、何らかの原因で貿易風が弱まり、ペルー沖の海域に暖水塊が留まることによって、この海域の海洋表層水温が平年に比べて相対的に高くなる現象である。その結果、この海域の気圧は低下し、更に貿易風を弱める方向に作用するため、一度エルニーニョが発現すると、かなり長期間安定してこの状態が続くことになる。

ラニーニャ現象はエルニーニョ現象とは逆に、何らかの原因で貿易風が強まり、暖水塊を平年以上にインドネシア近海側に押しやることによって、これを補償するために中深層の冷水がペルー沖の海面にまで上昇することによってこの海域の水温が平年に比べて低くなる現象である。

エルニーニョによって、海洋表層水温が高くなれば、海洋表層水の二酸化炭素溶解度は低下し、大気中に二酸化炭素を放出することになる。逆に、ラニーニャによって、海洋表層水温が低下すれば、海洋表層水の二酸化炭素溶解度は上昇し、大気中の二酸化炭素を吸収することになる。

冒頭に示した図において、ΔCO2の増減とエルニーニョ/ラニーニャ現象の発現パターンを比較すると、幾つかの例外はあるものの、予想通りエルニーニョが発現するとΔCO2は急激な上昇局面に入り、逆に、ラニーニャ現象が発現すると急激な下降局面に入ることが分かる。

エルニーニョ/ラニーニャ現象と大気中二酸化炭素濃度増分ΔCO2の関連から、大気中二酸化炭素濃度の変動要因として、海洋表層水温が大きな影響を持つ事が、過去の観測結果からも示された。

図において、この関係が当てはまらないケースが1975年前後のラニーニャと、1992年前後のエルニーニョの発現した時期である。海洋表層水温の変動は、二酸化炭素の大気中濃度を変動させる一つの重要な要因ではあるが、これで全てが説明できるものではない。むしろ例外があって当然である。これらの時期には、エルニーニョ/ラニーニャ現象以上に、大気中二酸化炭素濃度に大きな影響を与えたイベントがあるはずである。

後者については、既に前節で触れた、ピナツボ火山の大噴火によって、全世界的に気温が低下傾向を示した時期である。当時は、海洋の広範囲で海洋表層水温が低下したと考えられるため、エルニーニョによるΔCO2の上昇要因よりも、その他の広範囲の海域のΔCO2の低下要因の影響のほうが大きかったものと考えられる。

註)エルニーニョ/ラニーニャ現象とは(HP:エルニーニョ/ラニーニャ現象の情報より)

図Aは、1997年の春に発生して1998年の夏に終息したエルニーニョ現象が最盛期にあった1997年11月における太平洋の海面水温の平年(1971~2000年の30年間の平均)からの偏差の分布を示しています。赤道に沿った海域では、日付変更線(経度180度)の東から南米沿岸にかけて海面水温が平年より1℃以上高く、西経100度付近では4℃以上高くなっています。

エルニーニョ現象はこのように、太平洋赤道域の中央部(日付変更線付近)から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で海面水温が平年に比べて高くなり、その状態が1年程度続く現象です。これとは逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれています。表は、気象庁に太平洋の海面水温の解析データが整備されている1949年以降に発生したエルニーニョ現象とラニーニャ現象の期間を示しています。なお、エルニーニョ/ラニーニャ現象の発生及び終息は季節単位で表すことにしています。

3-2-3 二酸化炭素温暖化説と気温観測値の矛盾

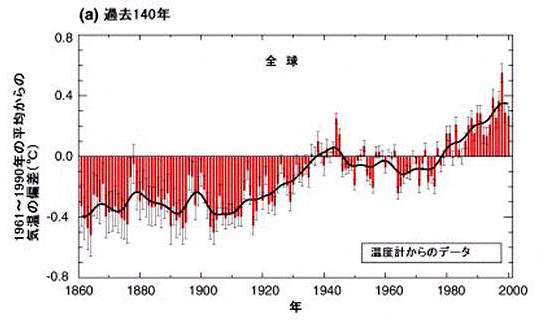

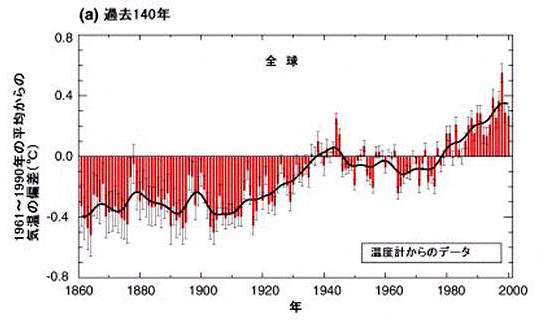

IPCC第三次評価報告書から、地球の平均気温の変動を下図に示す。

図SPM-1:過去140年と過去1000年の地球の地上気温の変動

図SPM-1:過去140年と過去1000年の地球の地上気温の変動

IPCC第三次評価報告書~第一作業部会報告書 気候変化2001 科学的根拠~政策決定者向けの要約(気象庁訳)より

(a)地球の地上気温を年毎(赤棒グラフ)とほぼ10年平均(黒線,約10年以下の変動を除くためにフィルターをかけている)で示す。年々のデータには,データの不連続,機器によるランダムな誤差と不確実性,及び海面水温のバイアス補正や陸上における都市化の影響の補正における不確実性で生じる不確実性が含まれる(黒い縦線は95%の信頼区間を示す)。過去140年と100年の両期間ともに,最良の見積もりによると,地球の平均地上気温は,0.6±0.2℃上昇した。

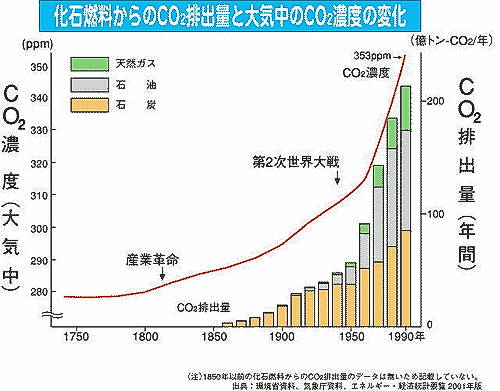

これに対して、二酸化炭素濃度の変動を下図に示す(HP原子力のページより)。

平均気温の変動を見ると、1860~1910年までは緩やかな上昇・下降を繰り返し1910年頃に極小になっている。全般として顕著な気温上昇傾向は見られない。1910~1940年にかけては顕著な上昇傾向が見られ、この30年間で約0.5℃の昇温が認められる。1940~1970年代中期までは、一旦気温は下降傾向を示している(蛇足ながら、この時期には地球寒冷化が問題視されていた)。1970年代後期から現在にかけて再び昇温傾向を示し、この30年間で約0.4~0.5℃程度の昇温が認められる。

これに対して、大気中の二酸化炭素濃度は産業革命が本格化する以前の1700年代後期から単調に増加しており、その上昇率は近年になるほど大きくなっている。炭化水素燃料の燃焼に伴う二酸化炭素の排出量は前世界大戦後に急増している。

二酸化炭素地球温暖化説によれば、二酸化炭素の大気中濃度の上昇によって、平均気温は単調に上昇傾向を示し、その上昇率は近年に近づくほど大きくなるはずである。

しかし実際に観測された平均気温の変動はこれとはかなり異なった傾向を見せている。特に注目すべきは、前世界大戦後の大気中の二酸化炭素濃度の上昇率が大きくなった時期に、逆に低温化傾向を示しているのは、全く矛盾する挙動である。

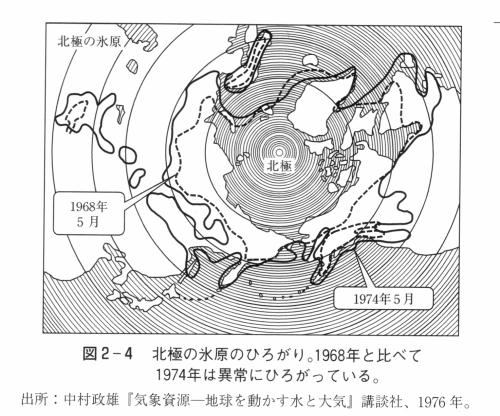

二酸化炭素地球温暖化説では、既に述べたとおり、寒冷で大気中の水蒸気濃度の低い地域ほど顕著な気温上昇が現れるはずである。

上図は1968年と1974年の北極海における氷原の範囲を示したものである。二酸化炭素地球温暖化説では既に二酸化炭素による温室効果が顕在化しているとされる20世紀の後半の1974年に、北極海の氷原は異常に拡大していたのである。和田英夫氏4)によると、17~18世紀の小氷期に比肩し得る程の拡大だという。北極圏では1950年代から寒冷化が著しく、日下実男氏5)によると、1940年代から1960年代のわずか20年の間に年平均気温が7℃も低下したのである。

二酸化炭素地球温暖化説では、大気中の二酸化炭素濃度の上昇によって、最も顕著な気温上昇が現れるはずの極地方で著しい気温の低下が観測されているのである。

更に、根本順吉氏6)7)によると、近年の北半球における気温上昇は、低緯度地方(0~30度)ではわずかな気温上昇、中緯度地方(30~60度)で最も気温上昇が顕著であり、高緯度地方(60~90度)の気温上昇は小さく、最も気温上昇が顕著になるはずの両極ではほとんど変化が見られないのである。

以上、いくつかの観測値を示したが、1970年以降、30年間程度の継続的な温暖化傾向は観測されているものの、その内容を詳しく見ると二酸化炭素の温室効果による気温上昇とは明らかに異なった性状・分布を示しているように思われる。

2-3-4 水蒸気フィードバック、アルベドフィードバック

二酸化炭素地球温暖化説では、二酸化炭素による直接的な温室効果だけではなく、これが引き金となって気温上昇の正のフィードバック機構が機能して、気温上昇を増幅すると仮定されている。想定されている主要なフィードバック機構について、簡単に触れておく。

(1)水蒸気フィードバック

これは、(二酸化炭素濃度の上昇による)気温上昇が起こると、大気中の水蒸気量が増加することによって、水蒸気による温室効果が増大するために、気温上昇を増幅するという考えである。これは確かに考えられるシナリオである。ただし、温室効果ガスには温室効果に対して有効に機能する大気中濃度の上限が存在する。既に触れたように、熱帯や温帯の夏季では既に温室効果に有効に働く大気中の水蒸気濃度は十分高く、この地域では水蒸気フィードバックは無効である。水蒸気フィードバックは二酸化炭素の温室効果の場合と同様に、大気中の水蒸気濃度の低い寒冷な地域においてのみ有効である。つまり、高緯度地方ほど水蒸気フィードバックは強く現れることになる。

では、実際に近年の気温上昇について水蒸気フィードバックが機能しているのだろうか?これについては(財)石炭エネルギーセンター(JCOAL

news No.11/2000.4)の「基本に立ち返って 温室効果ガス、水蒸気、CO2の役割を見直す」)などをご覧いただきたい。結論だけ述べると、水蒸気フィードバックが有意に確認できるような事象は現れていない。

(2)アルベド・フィードバック

これは、太陽放射に対する地球の反射率の変化による気温上昇のフィードバック効果である。具体的には、(二酸化炭素濃度の上昇による)高緯度地方・両極地域に顕著な気温上昇が起こると、氷河や雪に覆われた太陽放射に対する反射率が非常に高い地域が減少する。その結果、この地域の地表(海面)は太陽放射をそれだけ多く吸収することになり、気温上昇を増幅することになる。

実際には、両極地方では氷河は増加傾向にあり、亜寒帯・寒帯においても積雪地域が顕著に減少したなどという事はない。今のところ、アルベド・フィードバックは機能していないようである。

ここに示した二つのフィードバック機構はいずれも(もし機能すれば)、二酸化炭素による温室効果の特性-高緯度地方ほど気温上昇が大きい-を更に増幅する効果を持つ。しかしながら、前節で触れたとおり、現実の観測結果からは、高緯度地方の気温上昇は小さく、両極においてはほとんど気温上昇は観測されていないのである。近年観測されている温暖化傾向の主因は、少なくとも二酸化炭素地球温暖化説(フィードバック機能も含めて)の想定する気温上昇過程ではないことは明らかである。

【参考資料】

このセクションの目的は、二酸化炭素地球温暖化説の科学的な妥当性を検討することであり、これに代わる気候変動モデルを提示することではないが、気候変動に関連すると思われるいくつかの興味深い観測データを以下に提示する。観測データの解釈は、閲覧者各自にお任せする。

まず最初に、再びIPCC報告からの平均気温の変動図を示しておく。よく見かける図であるが、この図は必ずしも信頼に足るデータとは言えない。全球の平均気温を考える場合、面積的に見て地球の7割を占める海洋上の気温の観測データは、陸地の観測データに比較して極端に少ない。陸地における観測点にしても人口密度の高い地域ほど多い。また、現在と100年以上前の観測データを同程度の精度とみなせるかどうかも極めて疑わしい。近年の気温の上昇傾向のどれほどがヒートアイランド現象による局地的な影響を受けているのかも定かではない。これらの不確定要素をどのように補正することが妥当なのか、極めて重大な問題を含んだ図であることを銘記しておかなくてはならない。

近年になって、衛星観測によって全球の気温データが集められているが、地上における観測値との対応はそれほど良くないようである。同じ条件で観測された衛星データにおける傾向は一つの資料ではあるが、これを過去の観測データと比較してもそれほど意味があるとは考えられない。

更に、1000年オーダーの気温変動になると、直接的な観測データがないため、年輪、珊瑚、氷床コアなどに残された気候の痕跡から気温を類推した値であり、それぞれのデータの示す定性的・長期的な気温変動傾向を読取ることには意味があるが、これを現在の観測データと数値的に直接比較することには無理がある。(近藤)

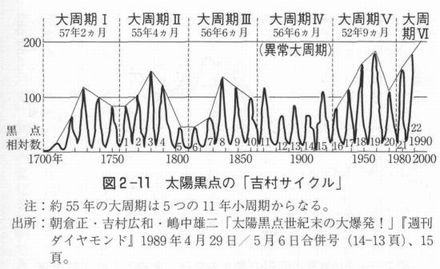

上図は、吉村サイクルと呼ばれる太陽黒点の周期性を示したグラフである。太陽黒点の発現する周期は、9.7~11.8年の間で変動し、平均すると約11年の周期性を持っている。この11年周期がさらに5周期集まって約55年の大周期を構成している。太陽黒点の発現個数は太陽の活性度を表すひとつの指標である。太陽黒点数が多く観測される時期は地球が受け取る太陽放射量が多いと考えられる。平均気温の移動平均と太陽黒点数の大周期の変動には類似性があるように見える。

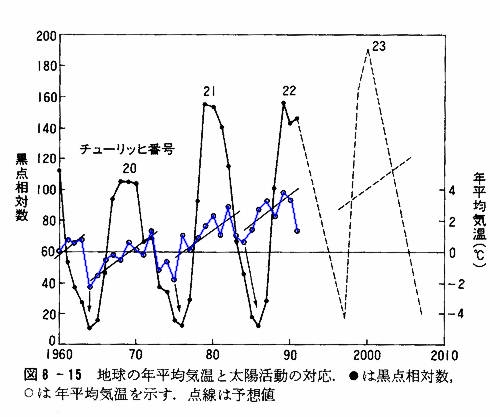

上図は、更に最近30年間の平均気温変動と太陽黒点数を詳細に示している(図中の青色の線が年平均気温)。年平均気温は太陽黒点の小周期の周期性に類似の周期性を見せている。これについて、根本順吉氏1)は次のように述べている。

これを見ると、1960年以後の地球の平均気温は、太陽活動と対応して変化していることがわかるのであって、1990年から91年にかけての気温の極大は、チューリッヒ番号22の極大に対応したものであることがわかる。気温は黒点の極小を出発点として、太陽活動の一周期ごと、波を打つような形で、次第に上昇しているのである。

人為的なCO2の増加などによっては、とうていこのような変化は説明できないであろう。

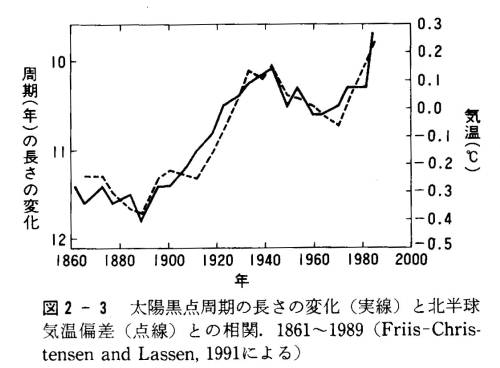

上図は、前に述べた黒点数の小周期の変動と気温変動の対応関係を示した図である。これは、1991年にFriis Christensen と Lassen によって明らかにされたものである。黒点数の小周期は、9.7~11.8年の間で変動し、短い周期は太陽活動レベルが高いことを示し、長い周期は太陽活動レベルが低いことを示す。図中の点線で示した平均気温の変動と太陽黒点の小周期の変動は見事な一致を示している。

1) 根本順吉著 中公新書『超異常気象』(1994年,中央公論社)

2) 薬師院仁志著 『地球温暖化論への挑戦』(2002年,八千代出版)

3)

槌田敦著 『研究ノート 石油文明の次は何か』(名城論叢 第1巻 第3号 2001年3月)

4) 和田英夫他 『異常気象-天明異変は再来するか』(1965年,講談社)

5) 日下実男著 『大氷河期-日本人は生き残れるか?』(1976年,朝日ソノラマ)

6) 根本順吉著 『熱くなる地球』(1989年,ネスコ)

7) 根本順吉著 『地球汚染 Q&A』(1990年,岩波書店)

二酸化炭素地球温暖化説は、主に炭化水素燃料の燃焼に伴う二酸化炭素の排出によって大気中の二酸化炭素濃度が上昇することを前提としている。これは一見当然のことのように思われるが、既に議論したピナツボ山の噴火前後の観測データに示されるように、それほど単純な問題ではない。「ミッシング・シンク」は未だに解明されてはいない問題である。

4-1 炭素循環図

まずはじめに標準的な炭素循環図を示す。図中に白の矢印で示された炭素の移動量は、炭化水素燃料の燃焼による二酸化炭素を除いた炭素の移動量を示す。赤い矢印は炭化水素燃料の燃焼によって人為的に付加された炭素の移動を示している。ただし、一旦大気中に排出された後の炭化水素燃料起源の二酸化炭素が炭素循環の中でどのように振舞うかは、今のところ明確ではない。ここに示した炭素循環図は、地球システムにおける炭素の概略の賦存量と移動量を示したものであって、その信頼性は必ずしも高いものではないし、地球システムの動的な変化によって変わりうるものである。

まず注目すべきは、炭化水素燃料の燃焼によって大気に付加される二酸化炭素による炭素の供給量は6Gt程度であって、年間に大気と生態系・海洋表層水と交換される二酸化炭素による炭素量200Gtのわずか3%に過ぎないことである。炭素循環システムには大きなリザーバー(貯蔵圏)があり、炭素の移動量も非常に大きいため、炭素循環システムの状態に何らかの変化がおきて、平衡状態が少しでも変われば図に示した値は容易に変わりうることを考えなければならない。果たして近年観測されている大気中の二酸化炭素濃度の変動が炭化水素燃料の燃焼に伴って人為的に付加された二酸化炭素によるものかどうかを特定することは、それほど容易なことではない。

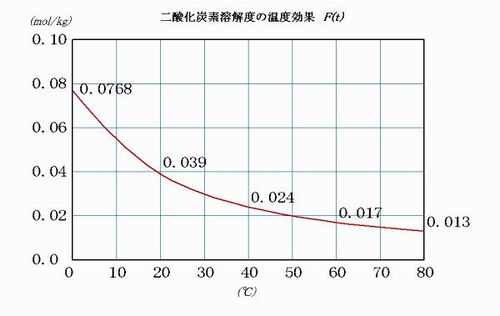

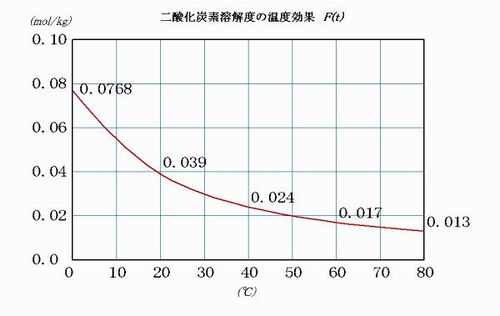

例えば前セクションで検討したピナツボ山噴火の事例からも、海洋表層水の温度効果による二酸化炭素の吸収特性の変化は小さくない。次に示す図は、二酸化炭素の溶解度の温度効果を示している。

縦軸は、1気圧の二酸化炭素が水1リットルに溶解する量(モル)を示している。水温の上昇によって溶解量は顕著な変化を見せる。例えば単純に計算すると、海洋表層水の温度が20℃とした場合、1℃の温度上昇によって二酸化炭素の溶解量は2%程度減少することになるであろう。炭素循環図によると、海洋表層水に含まれる炭素量は1020Gtであるから、この温度効果だけで大気中に余分に放出される二酸化炭素による炭素移動量は実に20.4Gtになる。

次に示す図は、この100年余りの海面水温の変動を観測した図である(このセクションのテーマではないが、太陽黒点数と平均海面水温の変動は良く似た傾向を示していることにも注目いただきたい)。

観測値によると、1910年から1980年の平均海面水温の上昇は0.5℃程度である。これを単純に当てはめると、この間温度効果だけで10Gt以上の炭素が余分に大気中に放出されるようになったはずである。余分に排出された二酸化炭素はどこに消えてしまったのであろうか?

実際の炭素循環の変化はこれほど単純なものとは考えられないが、少なくとも炭素循環システムのさまざまな変動要因を詳細に検討しない限り、単純に人為的に放出された二酸化炭素の半量が大気中に残留して大気中の二酸化炭素濃度が上昇するというのは非科学的な主張である。

4-2 海洋工学の成果から

前節で行った試算は、極めて粗雑なものに過ぎないが、現在、二酸化炭素地球温暖化説で主張されている炭素循環も、多様な様相を見せる実際の海洋の状態を観測した結果に基づくものではなく、単純なモデル計算によって海洋の二酸化炭素吸収量を算定したものであり、とても実態を反映しているものとはいえない。ここでは、角皆静男氏の観測に基づく実証的な海洋工学の研究成果を紹介する。

(1) 「Littera Populi 2号1999年」アカデミア・ポプリより全文引用

海洋が吸収する二酸化炭素

角 皆 静 男

昨年の京都会議で、世界先進各国は、初めて二酸化炭素の放出量削減を決めましたが、これで安心できるでしょうか。私どもの研究からこの点を考えてみます。

1.今年の夏の高温と地球の温暖化

今年は、たいへん暑い夏でしたが、ついに360ppmを越えた大気の二酸化炭素による地球温暖化のせいだったのでしょうか。これが、二酸化炭素による直接的温室効果でなかったことは確かです。ただ、その効果が玉突きの玉のように複雑な地球系の中で増幅され、間接的に暖めた可能性は否定できません。それは、過去の地球での出来事から言えます。

2.過去の地球で起こったこと

ここ百万年の地球では、氷期と間氷期が周期的に激しく繰り返され、ヨーロッパでは、平均気温で6~10度変動しました。これは東京と北海道の気温差に相当します。この時、二酸化炭素も同様に変動し、氷期に180ppm、間氷期に280ppmでした。ですから、二酸化炭素が関係していたことは確かですが、その直接的温室効果だけでは、この気温変動にはなりません。また、その引き金は、ミランコヴィッチ周期といわれる地球の軌道要素が十万年、四万年、二万年の周期で変動し、日射の季節変化緯度変化が変わることでした。それを地球システムが気候変動に拡大しました。さらに、これ以外に、短周期の変動もあります。

3.気候変化に関する政府間パネル

国連傘下の政府間機関は、気候変化に関する政府間パネルをつくり、科学者に地球の将来を予測させました。その報告書には、このまま放っておくと、21世紀末には、大気中二酸化炭素は700ppmに近づき、その直接的効果だけで、平均気温は2度(札幌が盛岡になる)、海面は50㎝近く上昇するとあります。しかし、地球システムが変わることで変わる効果は考慮せず、今まで通りの海を前提にしています。私どもとは、その「今の海」の認識も違っています。

4.海洋が吸収する二酸化炭素量

この報告書では、人間活動による年間放出量、71億トンの炭素のうち、モデル計算で得た海洋の吸収量の20億トンを信頼し、大気に残る32億トンを除いた残りの19億トンを陸の生態系に入るものとしました。海洋の吸収量の実測値はありませんが、大気と海洋間の濃度差(分圧差)に交換の速さを掛けて交換量を出し、世界の海について足し合わせ、この程度の値になるという報告はあります。しかし、このやり方で正確な値を得ることは不可能です。私どもは、変化量が微弱で正確な測定は必要ですが、西部北太平洋で、この18年間の海水中全炭酸の増加量を実測し、この海では、全世界の海洋面積あたり年間36億トンの吸収になると報告しました。太平洋が二酸化炭素を吸収しやすい海であるにしても、世界の海の半分以上を占める太平洋を欧米の研究者が軽視したことが、認識にずれを生じさせた原因と考えています。

5.二酸化炭素吸収力の大きい太平洋水

深層水は、北大西洋で潜り込み、南下し、南極海から北上し、北太平洋で浮上するのは二千年後です。南極海では、一部が浮上し、酸素を補給し、二酸化炭素を放出し、冬のため、リン酸や硝酸などは生物による光合成に使われずに、また潜ります。太平洋で浮上すると、リン酸や硝酸は完全に使われますので、二酸化炭素は南極海で放出した分だけ余分に溶け込めます。また、海底などで溶けた炭酸塩の分だけ二酸化炭素を溶かしやすくしています。さらに、この水が潜り込んでから大気中濃度が増加した分だけ溶けやすくなります。これらは合計、年間10億トンになります。つまり、太平洋水は、大西洋水よりそれだけ余分に吸収できます。この大きな吸収能力と、実際にその吸収を起こす次の四過程をモデル計算者達が、見落としたり、過小評価しているというのが私どもの主張です。

6.二酸化炭素の吸収過程

その4過程としては、第1に南極海や北太平洋でできる中層水があります。中層水は、水深1,000m程度までで、量は深層水の10分の1程度ですが、寿命が10分の1以下なので、ここに入る二酸化炭素は深層水以上に大きいことになります。第2に、私が名付けた大陸棚ポンプです。

これは大陸棚で冷やされて底に沈んだ水が10億トン程度の炭素を大気から吸収して外洋に送り出しています。モデル計算ではこれを無視しています。第3は、気体交換に果たす荒天とその時に巻き込まれる泡の効果の過小評価です。さらに、泡の効果により二酸化炭素の交換速度は、難溶性の気体より大きくなります。第4に、溶存ケイ酸の役割です。海洋の生物が有機物をつくると、大気の二酸化炭素を吸収しますが、炭酸塩の殻をつくると、逆に放出します。この量比は、溶存ケイ酸の多い西部北太平洋や南極海では大きく、東部太平洋や大西洋で小さいのです。欧米の研究者は、主に溶存ケイ酸の少ない海で研究しています。

7.変化する海洋

海洋の吸収量がどう変わるかによって大気中の二酸化炭素濃度はたちまち変化します。現在や過去の地球での出来事をもとに、その仕組みを解く必要がありますが、現状はこの程度で、まだまだ研究不足です。したがって、冒頭の放出量の削減は、しないよりはした方がよいでしょうが、したからといって、今後何が起こるかわからないとしかいえません。

(2) 炭素など化学物質の生物地球化学的循環 北大大学院地球環境 角皆 静男

角皆氏のレポートからは、極めて複雑な海洋システムの機構を垣間見ることが出来る。IPCCをはじめとする二酸化炭素地球温暖化説を主張する研究者は、自然に対してもっと謙虚になる必要があると考える。二酸化炭素の大気中濃度の変動機構だけに限っても、その変動要因は温度効果だけにとどまらず、深層水の物理・化学的な変化、海洋表層水と中・深層水との物質交換、大陸棚における生物化学的な影響、海洋表層の波の運動エネルギーによる吸収特性の変化など、考えるだけでも多岐にわたる。角皆氏が述べているように、更に現在想定されていないようなフィードバック機構の存在も否定できない。また、たとえこれが明らかになったとしても将来的に炭素循環システムがどのように変容するのかは、また別の問題なのである。

現段階において、大気中二酸化炭素濃度の上昇が人為的に付加された炭化水素燃料の燃焼を起源とする二酸化炭素であるという主張はほとんど科学的な根拠がないよう思われる。

前セクションまでの論議で、『二酸化炭素地球温暖化脅威説』の科学的な検討は、ほぼ尽くされたのではないかと考える。検討結果から、人為的に大気に付加された二酸化炭素を原因として、地球生態系に脅威的な悪影響が発現することは、現段階ではほとんど杞憂のように思われる。しかしながら、現実には大多数の人々が『二酸化炭素地球温暖化脅威説』を信じている。正にマス・ヒステリーあるいは「科学信仰」と呼べる状況である。

このような状況の背景は、国および政策担当者がIPCCという国際的な権威に対して、(必ずしも科学的ではない)絶対的あるいは宗教的とも呼べる信頼を寄せており、IPCC報告以外の科学的な情報に無関心なためである。

では、IPCCの『科学的』権威の実体とは何なのであろうか?IPCCの中でも、地球温暖化に対する科学的な認識が確立されているわけではない。突き詰めると、ほとんどその唯一の拠所は、気候予測モデルによる数値実験(シミュレーション)結果として人為的に排出される炭化水素燃料起源の二酸化炭素の増加が気温上昇をもたらすということに過ぎない。数値実験結果とはそれほど将来の気候変動を正しく予測することが可能なのであろうか?

5-1 数値実験の適用限界

自然科学における実験とは、「既知あるいは設定した条件(=制御された条件)の下で、着目する現象の系統的なデータを集めることによって、未知の現象の振舞いを帰納的に把握すること」である。着目する現象が複数の物理量に支配される場合は、想定していない要素の影響を排除するために、着目する現象と、それに関係する単一の物理量の条件以外は一定の条件とするのが普通である。

実物による実験は、実験条件を十分正確に設定すれば、得られたデータはその条件下における、実際の現象の応答と考えることが出来る。その意味で一番信頼できる実験である。

しかし、何らかの事情によっては実物による実験が出来ない場合がある。そのような場合の便法として実際の対象物の模型を用いた実験が行われる。実際には模型実験が最も一般的な実験方法であろう。模型実験では、実物実験の場合の条件設定に加えて、物理量の各種スケールの変更による影響が発生するため、より注意が必要になることは言うまでもないが、十分管理された条件下で実験を行えば、比較的信頼できる結果が得られる。

実物にしろ、模型にしろ、自然科学における実験は、着目する現象を単純化して、出来るだけ不確定な要素による影響を排除して行うものである。

これに対して数値実験とは何であろうか?例えば鋼構造物の設計を考えてみる。構造物の設計において、模型実験を毎回行うことは、時間的、経費的に困難である。構造物の上部構造としての鋼構造物の固体力学・構造力学(特に静力学)的応答に関して、過去のデータの蓄積量が多いこと、あるいはそれに基づいて理論化された固体力学、構造力学は、実際の構造物の挙動を実用上十分に再現できることが確認されている。これを前提として、鋼構造物の基本的な設計は理論化された数式による設計計算によって行われる。

構造物の設計計算過程も一種の構造物の数値実験(=シミュレーション)と考えられる。数値実験が意味がある、あるいは許されるのは、あくまでも数値実験が現実の現象を実用レベルで十分再現可能であることが何らかの方法で確認できる場合に限られるのは、言うまでもない。

ここに、自然科学における通常の(模型)実験と数値実験には重大な質的な違いがあることを確認しておかなければならない。通常の実験の場合は、未知の現象に対して、ある物理量をパラメータとして変化させた場合の系統的なデータ収集によって、『未知の現象』の挙動を『帰納的に』把握する過程である。

これに対して、数値実験は『既知の物理的な理論・数式』を『演繹的に』利用して数値モデルを組み立て、計算を行う過程である。つまり、数値モデルを組み立てる段階で、着目している現象あるいは予測しようとする現象における、全ての物理現象を支配している法則なり理論は全て既知であることが前提となる。また、得られる結果は、既に数値モデルを組み立てた段階で規定されているのであって、計算結果から現象についての自然科学的な意義のある新たな知見が得られることはありえないのである。この意味で、数値実験(=シミュレーション)は、呼名とは異なり、本質的には実験ではなく、設計手法としてのみ意義がある。

現実には数値実験は、特殊で大規模かつ複雑な現象に対して利用される場合が多い。これは、対象とする問題が大規模で複雑であっても、対象とする問題を支配する個々の物理現象が解明されていれば、その組み合わせで十分現象を再現できるという、『過信』に基づいている。しかし実際には、特殊で大規模な問題において、部分的な要素を機械的に組み合わせることによって、全体の実際の挙動を適切に反映しうる数値モデルを構成できることを『確認』する術はない。

例えば、関西空港という大規模な土構造物の場合はどうであったか?大規模な海上における埋立てによって建設されたこの空港の、土砂の圧密沈下による地盤沈下の経年変化についての数値実験による予測は、見事に『現実によって裏切られた』ことは記憶に新しいであろう。

また、諫早湾の埋立ての潮受け堤防の建設による有明海の影響に関する数値実験はどうだったであろうか?影響は軽微ということで着工した結果が、予想もしない漁業被害の原因になった。

この二つの例の場合、対象とする主要な問題は埋立地の圧密現象であり、閉鎖海域の非圧縮性流体の流体力学的な挙動であり、気象現象に比べると、その時空的なスケール、関連する物理現象の複雑さは圧倒的に小さい現象である。それにもかかわらず、数値実験による予測値は現実と大きく異なる結果を与えたのである。その原因は、数値モデルを構成する段階で、結果に大きな影響を及ぼす物理的要素の見落としがあったのか、あるいはそれ以外の原因があったのかは不明であるが、少なくとも数値実験で実際の現象を再現することが非常に困難なことであることだけは疑いようがない。

5-2 数値実験による気候の長期予測の現状

現在の気候に関する数値実験モデルは、基本的に大気と海洋を流体として解析している(大気海洋結合大循環モデルの概要は東京大学気候システム研究センターのHP『地球温暖化』を参照。)。これを時間方向にステップを区切って、相互作用を考慮して繰り返し計算を行うことによって将来像の「見通し」を行っている。

東京大学気候システム研究センターのHP『地球温暖化』より抜粋

大気海洋結合大循環モデルとは 図4

「大気中二酸化炭素濃度が増加された場合に、気候システムはどう振る舞うか?」このような問題をはじめ、総合的な気候変動予測の研究に欠かせないのが大気海洋結合大循環モデル、超高速計算機上で計算する数値モデルです。何十年も先の気候を予測するためには、風や日射など大気の運動に関する計算だけでなく海洋の表面温度や海流に関しても同時に計算することが必要になります。気候センターではこれまで開発されてきた大気大循環モデル(AGCM)と海洋大循環モデル(OGCM)を基にし、さらに海氷モデルと河川流路網モデルも組み込んで、結合モデルを作成しました。

国家プロジェクトとして進められている、数値実験による気候長期予測の現状について、江守正多氏(地球フロンティア研究システム モデル統合化領域)のレポートを公開討論②から再録しておく。

国立環境研究所(地球フロンティア研究システム・モデル統合化領域) 江守正多

1.「気象予測(予報)」と「気候変化見通し」

-

「気象」は日々の大気現象のことであり、「気候」は大気・海洋・陸面などからなる地球表層物理システムの長期間(数10年程度以上)の平均的な振舞いのこと。

-

「気象数値予測(予報)」とは、ある日の大気の状態を初期条件として大気数値モデルを時間積分する(今の状態をもとに少し後の状態を計算する、ことを次々に繰り返す)ことにより、その後の気象を予測する(ある日のどの場所に低気圧があり、雨が降るかを当てる)こと。

-

大気運動の非線形性により、気象はカオス的(初期条件の小さな違いが時間が経つにつれどんどん増幅する)であり、1~2週間より先の予測は一般には不可能(2週間先にどこに低気圧があるかを計算するのは一般には不可能)と考えられている。

-

一方で、「気候数値シミュレーション」は、大気中CO2濃度などの外部条件を大気-海洋-陸面系の数値モデルに与えた場合に、気候がどのようになるかの再現を試みるものであり、日々の気象(ある日のどの場所に低気圧があるか)は問題としない。

-

従って、「気象はカオスなので長期予測は不可能」という問題は、気候についてはそのままは当てはまらない。日々の気象が予測できるかどうかは、気候シミュレーションではハナから気にしていない。

-

では気候なら予測可能かというと、そうではない。気候数値シミュレーションは、モデルの不確実性もさることながら、前提とするシナリオの不確実性も大きいため、予測(prediction)ではなく、見通し(projection)との認識で行われている。ある前提のシナリオ、ある前提のモデルで将来を計算した場合の一例として、将来を考える上で参考にするものである。

2.気候モデルの不確実性

- 気候モデルは、気候システムを支配する物理の方程式を、コンピュータで解けるように離散化近似し、時間積分により解くものである。

-

しかし、モデル中には物理法則で直接表現できる部分(大気・海洋の大規模な流体運動)と、表現できない部分(放射、雲などの現象、小規模な渦運動)があり、後者は半経験的な方法で取り扱われる。後者をパラメタ化という。

-

気候モデルの不確実性の大部分は、パラメタ化の不確実性によって生じている。例えば、どのように雲ができ、どのように雨になるか、それがどのような環境条件に左右されるか、という前提を変えると、モデルの計算結果がガラリと変わることもありえる。

-

気候モデルの中ではそのような不確実な要素が複雑に絡み合っており、不確実性の程度を言い当てることは難しいが、研究者は、複雑なモデル結果の理解、観測データとの比較、モデルの改良に取り組み続けている。

3.気候変化見通し研究の意義

-

このような不確実性があるにもかかわらず、将来100年の温室効果気体増加などのシナリオを気候モデルに与えて気候変化見通し実験を行うことには、2つの意義があると私は考えている。

-

1つは、気候変化メカニズムの解明である。モデル中で気候が変化したときに、どこで温度が上がるか、雨が増えるか減るかだけでなく、なぜそうなるかを理解する。また、近年観測されている現象との比較などを通して、現実の気候に対する理解を深める。これにより、将来起こりうる気候の変化について、定性的には、少しずつ自信を持った情報が得られるようになると考える。

-

定量的にもできる限り確実であるに越したことは無いが、モデルとシナリオの不確実性を考えると、3℃上昇であるか5℃上昇であるかというモデル結果の具体的な数字に、さほど意味があるとは私は思わない。「±1℃の精度で予測」などとは、私は言ったことも無いし、誰かに言わせたことも無い。

-

もう一つの意義は、温暖化影響・対策研究への情報提供である。気候モデルの結果を用いて、将来の水資源、農業生産性、健康被害などの算定が行われ、影響緩和の対策についての議論が行われる。

-

ここでは特に、気候モデルの結果が定量的にもできる限り確実であることが求められるが、前述したようにモデルはそのようには確実であり得ない。むしろ、気候モデルの不確実性についての情報を影響・対策の研究者と積極的に共有し、誤解無く影響・対策の議論を進められるようにすべき、というのが私の立場である。

-

「フラックス調節」は、イカサマとは言えども、全く訳の分からない項を付け加えているのではありません。モデルを改良してエラーを小さくするのは時間がかかるため、便法としてエラーを一箇所に押し付けているものです。また、世界中でどこでも同じことをしています(少なくとも、かつてはしていました)。現在我々のグループでは、フラックス調節を用いないモデルを開発中です。

-

気候モデルでは、非線形方程式を非線形のまま離散化して解いています。大気モデルでは、普通収束計算は行いません。海洋モデルでは収束計算を行うものもありますが、それほど数値的に難しいものではありません。全般的に言って、数値計算の技術的な問題が無いわけではないですが、モデルの難しさの源としては、パラメタ化の難しさの方がずっと大きな割合を占める、というのが私の認識です。

- 「温暖化予測」に用いるモデルは、全球の海洋を深層循環まで含めて、大気と同じように解いています。

5-3 数値実験による気候長期予測は可能か?

前節の江守氏のレポートをもとに、気候長期予測の現状と可能性を検討する。

(1) 現状の長期気候『見通し』の解釈について

数値実験結果は、限られた条件下における、定性的な見通しを示すもので、現実の地球の気候変化を「予測」しているものではない。現状の数値実験結果の信頼性、たとえば気温の変化4℃±2℃という上昇は、到底1℃オーダーの定量的な評価に堪えられるようなレベルにないことを、研究に携わる研究者も認めている。

ただし、気候予測に対する認識には大きな違いがある。まず第一に、既に前セクションまでの検討で明らかになってきたように、二酸化炭素地球温暖化脅威説を構成する各理論・仮説について、現状では全く自然科学的な裏づけがない。現状のような粗雑な理論をベースにして構成された幼稚な数値モデルでは、どのような高速・大型の計算機を用いて、要素数の多い『精緻な』モデルを作っても、現象の再現はもとより、到底予測など望むべくもない。『気候モデルの不確実性』は致命的な問題である。

第二に、数週間(数日?)以上の気象予測は、現象の非線形性から、非常に困難であるが、気象現象の平均的な振舞いとして現れる気候現象ならば予測可能だというが、どうしてそのようなことが理論的に保証されるのか?

現状では、例えば日本周辺に限った週間予報でも、とても精度の良い気象予報が行われているとはいえない。気象現象にかかわる物理現象の実態そのものが、未だ適切に把握できていないことが問題の本質である。このような段階で、長期的な気候変動において、どの要素が重要であり、あるいはどの要素は無視できるなどと、判断を下すことが可能なのであろうか?短期予測が出来ない現象の長期予測は可能などというのは、非論理的である。将来予測のシナリオ(例えば産業活動の動向など)の不確実性以前の問題である。

(2) 定量的な評価に堪える気候予測数値モデルの構築は可能か?

気候予測の数値モデルを『駆動』する現象、影響を及ぼす現象は、生態系を含む地球というダイナミックなシステムの全てに関わる。現状では、気候変動に影響を及ぼすと考えられるシステムの機構はおろか、個別現象の自然科学的な解明さえ十分ではない。現象の相互作用は更に複雑なものになる。

例え、すべての個別現象が解明されたとしても、履歴に影響される非線形現象において、膨大な数に上るであろう初期値に適切な値を設定し、適切な相互作用を再現して全体像を構成することは不可能だと考える。個々の自然現象は履歴に依存する非線形現象であるばかりでなく、ある閾値を超えるとカタストロフィックに量的・質的な飛躍が起こる可能性も否定出来ない。このような、複雑な問題を一つの数値モデルの中に適切に反映することは将来にわたって不可能である。

しかし、現実の数値モデルは、それ以前の問題に直面している。現状の幼稚な数値モデルでさえ、既に電子計算機の能力の限界とのせめぎあいにある。気候現象を構成する地球システムの、時空的な階層性の異なる全ての現象を、一つの数値モデルの中に全て反映することは、理論的にも困難であるし、電子計算機の能力的限界からも無理である。その結果、パラメタ化という半経験的な、物理現象の実体を反映していないブラックボックス的な数値を導入することになる。このパラメタ化による現象の表現が、一体どのような条件下では信頼でき、あるいは信頼できないのか。また、パラメタ化によって見えなくなってしまった個別の物理現象の影響はどうなのか。果たして気候の長期予測においてパラメタ化は適切なものなのか?

一方、江守氏のレポートでは、『「フラックス調節」は、イカサマとは言えども、全く訳の分からない項を付け加えているのではありません。モデルを改良してエラーを小さくするのは時間がかかるため、便法としてエラーを一箇所に押し付けているものです。』と述べている。しかし、気候予測モデルでは、適切な誤差評価は困難である。どのような誤差を想定して、その誤差をどのように調整すればモデルの改良がなされたと判断するのか?フラックス調整とは「望ましい」解を得るための恣意的なデータの捏造である。

(3) 数値解析に伴う困難

解の履歴に影響される非線形・非定常問題の時間方向の追跡では、繰り返し計算による誤差の蓄積は思いもよらぬ結果を与える可能性が高い。この種の問題は、区分的に線形解を用いて、これに収束計算を組み合わせることによって解を求める。非線形解を求めるため、あるいは細かい時間ステップで現象を追跡するためには、膨大な繰り返し計算が必要になる。その繰り返しの過程で、係数行列が特異あるいはそれに近い性質の悪い係数行列になる可能性は、低くない。

巨大な数値モデルにおける繰り返し計算の過程は、自動化されているため、その中で係数行列が特異あるいは疑似特異になった場合には、非常に大きな誤差を生じることになり、その後の解の信頼性は全く保証されない。それどころか解の発散や振動などによって安定解が得られない可能性もある。

この種の数値的な解の安定性の問題は、気候予測の数値モデルが物理現象を良く表すか否かには関係のない問題である。むしろ、数値モデルが精緻になり、気候予測モデル全体のメッシュ分割が細かくなり、未知数が級数的に増大すればするほど、解の不安定性は大きくなると考えられる。

(4) 数値実験にどのような意義があるのか

江守氏はレポートにおいて、数値実験の意義として気候変化メカニズムの解明を上げている。この点は地球フロンティアの目的にも挙げられている。しかし、この点は

5-1

で検討したとおり、数値実験は通常の実験と異なり、モデルを組み立てた段階でその応答は既に規定されている。数値実験の結果から新たな自然科学的に有意義な情報を得ることは、理論的にありえない。例えば、大気中に放出される二酸化炭素が増えて、大気中濃度が上がり、温室効果が強まるという定式化をしておけば、そのような結果が現れるだけである。

江守氏は、もう一つの意義として、温暖化影響・対策研究への情報提供を挙げている。例えば、産業動向などの変化のシナリオ、あるいは環境対策の効果を評価するなど、言うなれば気候システムの将来設計とも言えそうな意義である。これを実現するためには、気候予測モデルの信頼性が大前提である。今のような幼稚で信頼性の乏しい気候モデルでは有効な情報提供を行うことは無理である。

現状では、数値実験の基本になる二酸化炭素地球温暖化説を含む気象現象に対する理解が不十分で、理論の信頼性が非常に低いことが、致命的な欠陥である。更にこの問題をたとえクリアーしても、地球全体を対象とする巨大で複雑な気候予測の数値モデルは、モデル化における理論的困難さ、電子計算機の能力的限界、数値計算の安定性の問題と、数々の問題があり、とても将来的にも実用になるとは考えられない。