彂昡摿廤

帺暘偺儗儀儖傾僢僾偑暘偐傞堦嶜

婥徾梊曬巑丂偼傟傎傟丂巵

丂嬤摗朚柧巵偺挊嶌乽壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐乿偑憹嶞偝傟傞偙偲偵側偭偨偲暦偄偨丅戝曄婌偽偟偄偙偲偲巚偆丅崱偺変偑崙偱偙偺傛偆側峝偄杮偑攧傟傞偲偄偆偙偲偼彮乆堄奜偱偼偁傞偑丄偙偺崙傕傑偩傑偩幪偰偨傕偺偱偼側偄偲姶偠偰偄傞丅

丂偙偺杮偼3偮偺復偐傜側偭偰偄傞丅戞1復乽惗偒偰偄傞抧媴乿偱偼娐嫬栤戣傪乽恖娫妶摦偺塭嬁偵傛偭偰恖娫偺惐懅忦審偑埆壔偡傞栤戣乿偲掕媊偟偰巵摼堄偺僄儞僩儘僺乕榑傪嬱巊偟橂嵴揑偵夝愢偟偰偄傞丅乽抧媴傪庣傟乿偲偐乽愨柵婋湝庬傪媬偊乿側偳偲偐偔婾慞揑側偵偍偄偺偡傞娐嫬榑媍偑懡偄拞偱偦偙傑偱偁偭偝傝恖娫拞怱庡媊偵揙掙偱偒傞偙偲偼戝曄彫婥枴傛偔姶偠傞丅

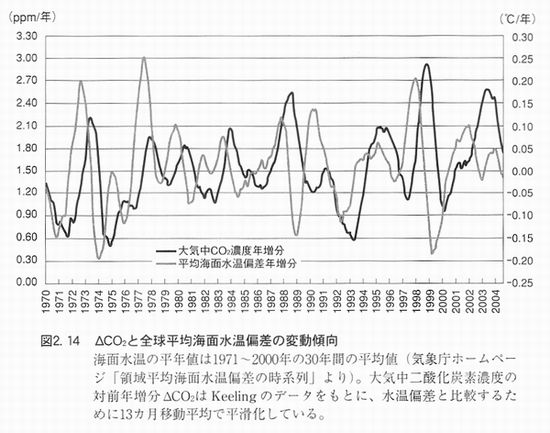

丂戞2復乽擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔嫼埿愢斸敾乿偼偦偺柤偺偲偍傝恖堊婲尮偺擇巁壔扽慺偵傛傞抧媴壏抔壔嫼埿愢偺斸敾傪偝傑偞傑側壢妛揑側娤應僨乕僞偐傜斀榑傪帋傒丄婥岓儌僨儖偵傛傞梊應偺偁傝曽偵媈栤傪掓偟偰偄傞丅摿偵乽嬤摗嬋慄乿偲尵傢傟傞CO2偺擭憹暘偲慡媴奀柺悈壏曃嵎偺僌儔僼偼奀悈柺偺壏搙曄壔偵傛傝戝婥拞CO2擹搙偑曄壔偡傞偙偲傪帵偟偨傕偺偲偟偰屻偺暔棟妛夛帍偱傕榖戣偵側偭偰偄傞丅

丂挊幰偑嵟傕椡傪擖傟偨偲尵偆偩偗偁偭偰戞1復偼娐嫬栤戣偺杮幙偵敆傞撪梕偱擄夝偱偁傞丅敪攧摉弶偵俀丆俁搙撉傒曉偟偨偺偩偑擄偟偡偓偰惓捈側偲偙傠僄儞僩儘僺乕偑嬯庤側巹偵偼傎偲傫偳棟夝偱偒側偐偭偨丅捚揷撝巵傗嬤摗巵偺挊嶌偼傕偺偛偲偺杮幙傪偮偄偰偄傞偨傔偵忢幆揑側尒抧偐傜峫偊偰偼棟夝偱偒側偄偲偙傠偑懡乆偁傞傛偆偵巚偆丅偙偺偨傔挊幰偺恀堄偑偮偐傔側偄恖傕懡偄偲悇嶡偝傟傞丅偟偐偟乽帺暘偵棟夝偱偒側偄偐傜乿偲偄偆棟桼偱斸敾傪偡傞偺偱偼側偔棟夝偱偒傞傛偆偵搘椡偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅

丂巹偼嬤摗巵偲偼7擭慜偵僀儞僞乕僱僢僩忋偺宖帵斅傪捠偟偰抦傝崌偭偨偺偩偑偙偺娫丄巵偺庡挘偑姰慡偵棟夝偱偒偨傢偗偱偼側偐偭偨丅4妱巀惉丄2妱斀懳丄 4妱棟夝偱偒偢偲偄偆偲偙傠偩偭偨偲婰壇偟偰偄傞丅嶐擭枛戝暘偱婥徾梊曬巑夛偑奐嵜偝傟偨帪偵偨傑偨傑嬤摗巵偵偍夛偄偟偰捈愙堄尒岎姺傪偡傞婡夛傪摼偨丅摉帪榖戣偵側偭偰偄偨僸乕僩億儞僾側偳傪捠偟偰僄儞僩儘僺乕偺峫偊曽偵偮偄偰嫵偊偰偄偨偩偒丄彮偟偼帺暘偱傕尗偔側偭偨偐偲巚偭偰偄傞丅偙偺帪偺拫怘偺庁傝傪曉偡偨傔丠偙偙偵悇慐暥傪彂偐偞傞傪摼側偔側傝杮彂傪嵞搙撉傒曉偟偰傒偨偺偩偑丄巹偵偲偭偰偼婼栧偩偭偨戞1復偑傛偔傢偐傞傛偆偵側偭偰偄偨偺偱戝曄嬃偄偰偄傞丅

丂堦搙撉傫偱棟夝偱偒側偄偐傜偲偄偭偰偁偒傜傔偢偵帺暘傪抌偊側偍偟偰傕偆堦搙撉傒曉偡丅偙偺杮偼帺暘偺儗儀儖傾僢僾偲嫟偵撉屻偵尒偊偰偔傞傕偺偑曄傢偭偰偔傞丅偤傂庤尦偵偍偄偰撉傒捈偟偰偄偨偩偒偨偄丅偦傟偩偗偺壙抣偑偁傞杮偱偁傞丅

亀怣偠傞亁偐傜亀峫偊傞亁傊丅

嬤摗朚柧挊乽壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐乿傪撉傓

壼埼幦傆偔楴

丂岞奞丄栻奞丄惗妶傪攋夡偡傞僟儉丒杽傔棫偰丄尨敪偲偦偺娭楢巤愝丒丒丒丅恖娫傪夡偟懕偗傞傕偺偲偺摤偄偼壥偰偟側偔丄嵎暿偲偄偆恖娫偺晄栄傪朶偒弌偡丅崱擔偺姱丒柉丒儅僗僐儈堦懱偲側偭偨擇巁壔扽慺嶍尭偲偄偆偍戣栚偺崌彞側偳偲偄偆傕偺偼丄惗妶偺攋夡偲巰傪攚晧偭偰偺嬯偟傒偺拞偐傜恖娫傪庢傝栠偦偆偲偡傞摤偄偲丄傑偭偨偔堎幙偺傕偺偩丅

丂恀偺慞堄偵偁傆傟偨恖偑偄偮傕懡偐偭偨側傜丄夁嫀偵偍偄偰戝偒側娐嫬栤戣傪堷偒婲偙偡傛偆側偙偲偼側偐偭偨偩傠偆丅崱側偍懕偔攋夡偼丄偙傫偵偪偺乽慞堄乿偑僯僙儌僲偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅儕僒僀僋儖傗擇巁壔扽慺偺偙偲偝偊尵偭偰偄傟偽丄扤偲傕憟傢偢偵偡傓丄偟偐偟娐嫬偵偄偄偙偲傪偟偰偄傞偲偄偆乽慞堄乿偺敪業偼枮偨偝傟傞丄偲偄偆揰偑懡偔偺恖傪傂偒偮偗偰偄傞偺偩傠偆丅

丂儕僒僀僋儖偲偄偆傕偺偼寢嬊丄徚旓幰偑暘暿偲偄偆楯摥偲惻晧扴傪嫮偄傜傟傞偙偲偵側偭偰丄戝検惗嶻丒戝検攑婞偲偄偆僔僗僥儉傪傛傝嫮屌側傕偺偲偟偨丅偙偺乽慞堄乿偺廤傑傝偺傛偆側塣摦偼幮夛偺偁傝曽傪尒捈偡偺偱偼側偔丄偦傟傑偱偺偁傝曽傪傛傝奼戝偟偰偄偔曽岦偵偼偨傜偄偨丅偦偟偰懠偺栤戣揰傪懡偔偺恖偺摢偐傜朰傟偝偣丄愊傒巆偡偨傔偺椡偲側偭偨丅

丂擇巁壔扽慺嶍尭傕丄壗偐偟傜峷專偱偒傞偲偄偆尪憐偱恖乆傪榝傢偣偰偄傞丅偲偆傕傠偙偟偺僶僀僆僄僞僲乕儖壔偼崚暔偺壙奿傪崅摣偝偣丄怘椘晄懌傪傛傝怺崗側傕偺偲偟偨丅偙偺愭偵偼扽慺惻偺摫擖側偳偑峊偊偰偄傞偺偩傠偆丅壏抔壔偺婋婡偼楢擔曬摴偝傟傞偑丄僟儉傕姳戱傕尨巕椡巤愝傕丄傎傏朰傟嫀傜傟偰偄傞丅偨偲偊偽傾儔儖奀偑姳忋偑偭偰偄偔栤戣偵偟偰傕丄媽僜楢偺戝婯柾燇燆帠嬈偑尨場偱偁傞偲巚偭偰偄偨傜丄嵟嬤偺僥儗價偱偼壏抔壔偑尨場側偺偩偦偆偩丅偒偭偲丄壗偱傕偐傫偱傕壏抔壔偺偣偄偵偟偰偟傑偊偽扤傕愑擟傪栤傢傟側偄偐傜側偺偩傠偆丅偙偺愭壗偑婲偙傠偆偲丄偡傋偰偼壏抔壔偑埆偄偺偱偁偭偰丄怘椏偑側偔側傠偆偑怷椦偑愗傝搢偝傟傛偆偑奀偑戺傠偆偑丄偡傋偰偺旐奞偲晧扴偼巹偨偪弾柉偑嬒摍偵晧偆傋偒偙偲偲偝傟傞偺偱偁傞丅

丂壏抔壔偺尨場偼杮摉偵擇巁壔扽慺側偺偐丄偲偄偆偙偲偵偮偄偰偳傟傎偳偺恖偑帺暘偺摢偱峫偊傛偆偲偟偨偩傠偆偐丅偁傞掱搙擭楊傪廳偹偨幰側傜丄1970擭慜屻偵抧媴偺姦椻壔偑庢傝嵐懣偝傟偰偄偨偙偲傪妎偊偰偄傞偩傠偆丅偛偔傢偢偐偺婥岓偺曄摦偼丄愄偐傜偄偮偱傕巰妶栤戣偩丅20擭傗30擭娫偛偲偒偺曄壔偱枹棃偺婥岓傪梊應側偳偱偒傞傢偗偑側偄丅恖娫偼偦偺偮偳曄壔傪庴偗擖傟偰丄傑偨偼庴偗擖傟偞傞傪摼偢偵丄塃墲嵍墲偟偨傝岺晇偟偨傝偟偰惗偒偰偒偨丅尰嵼偑傢偢偐偺壏抔婜偱擾嬈惗嶻偵揔偟偰偄傞偲偟偰傕丄偙偺朙偐側婥岓偑挿偔懕偔偲偼巚偊側偄丅壏抔壔偡傞偲偒偼備偭偔傝偲丄偦偟偰婹閇偵側傞傛偆側掅壏偼媫偵朘傟傞傛偆偩乮杮彂54儁乕僕偺僌儔僼乯丅偙偆偟偨夁嫀偺曄壔傪挱傔偰偄偔偲丄崱嬞媫偵偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偼擇巁壔扽慺傪尭傜偡偙偲偱偼側偔丄棃傞傋偒姦椻偺帪戙偵旛偊偰偳偺傛偆側幮夛揑僔僗僥儉傪抸偄偰偄偔偐丄偱偁傞丅偦偺偲偒偵擾嬈惗嶻偑偱偒傞抧堟偺帺慠傪丄崱丄愇桘偑巊偊傞偆偪偵夞暅偝偣偰偍偔偙偲偑昁梫偩丅儅僗儊僨傿傾偼偄偭偨偄壗傪栚巜偟偰擇巁壔扽慺愢傪傆傝傑偄偰偄傞偺偐丄扤偑儅僗儊僨傿傾傪摦偐偟偰偄傞偺偐丄嫽枴怺偄偙偲偱偼偁傞偑丄崱丄偙偙偱偼丄偦傟偼嬤偄彨棃偵柧傜偐偵偝傟傞傋偒傕偺偲偟偰偍偙偆丅偨偩帺桼偵傕偺偑尵偊側偄忬嫷偑(尵偊偰傕柍帇偝傟傞忬嫷偑)恖娫偺岾偣偵偮側偑傞偙偲偼側偄偩傠偆丅

丂巹偨偪偼壗偑杮摉偺偙偲偱偁傞偺偐丄偳偺傛偆偵偟偰抦傞偺偱偁傠偆偐丅偐側傝偺恖偑僥儗價偺寬峃忣曬僶儔僄僥傿乕偱棳偝傟偨偙偲傪怣偠崬傒丄僗乕僷乕儅乕働僢僩偱偦偺彜昳偑攧愗傟偵側傞傎偳偩偭偨丅攧傝愗傟側偄傛偆偵惗嶻幰偑憹嶻懱惂偵擖偭偨偲偙傠偱丄壢妛揑側棤偯偗偺側偄忣曬偱偁傞偙偲偑朶業偝傟彜昳偑戝検偵梋偭偨丅偙偺椺偱尒偰傕傢偐傞傛偆偵丄忣曬傪傑偢媈傢偢庴偗巭傔偰偟傑偆惈暼偑偁傞傛偆偩丅懳棫偡傞忣曬偵摨偠検丒嫮偝偱怗傟偨偲偒偵偩偗丄弶傔偰帺暘偱峫偊傛偆偲偡傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅傑偨丄扨偵忣曬偲偄偆偩偗偱側偔偙傫偵偪偺擇巁壔扽慺偺傛偆偵偁傜備傞儅僗僐儈偑堦惸曕挷傪偲偭偰偄偔偲丄偁偊偰偦傟偵堎媍傪彞偊傞偙偲傪偟側偄偺偑忢幆恖偩偲巚傢偝傟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂偙偺彂昡傪撉傓恖偵偼嶰庬椶偄傞丅

丂堦偮栚偼擇巁壔扽慺愢傪怣偠偰偄傞恖丅壗偲偐偟偰乽擇巁壔扽慺偑尨場偱偼側偄乿偲偄偆峫偊傪榑攋偟傛偆偲偄偆摦婡偩傠偆丅偟偐偟丄偳偺応崌傕丄傑偨杮彂偺応崌傕丄乽擇巁壔扽慺愢偱偼"愢柧偱偒側偄"乿偲偄偆偙偲偟偐尵偊側偄丅偙偺杮偱傕偳偺傛偆側杮偱傕丄偁傜備傞婥岓曄摦偑愢柧偝傟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偄傑偩夝柧偝傟偰偄側偄偺偩丅傓偟傠擇巁壔扽慺愢傪偲傞恖乆偵偙偦偦偺徹柧偺媊柋偑偁傞偺偱偁偭偰丄擇巁壔扽慺偑尨場偩偲偡傞恖乆偑丄偄傑偩夝柧偝傟偰偄側偄傛偆側婥岓曄摦偺尨場偑乽杮彂偱愢柧偝傟偰偄側偄乿側偳偲梘偘懌庢傝傪偡傞偺偼揑奜傟偩丅姰慡偵愢柧偡傞傋偒媊柋偼擇巁壔扽慺愢傪偲傞恖乆偵偙偦偁傞偺偩丅

丂擇偮栚偵擇巁壔扽慺愢偑塕偩偲巚偭偰偄傞恖丅傛傝妋偐側榑嫆傪媮傔偰偄傞偙偲偩傠偆丅偦偆偄偭偨曽偵偼丄僨乕僞丒恾斉丒弌揟側偳偺婰弎偑偟偭偐傝偟偰偍傝丄廩暘栶棫偮偙偲偲巚偆丅

丂嶰偮栚偵偳偪傜偑杮摉偐峫偊巒傔偨恖丅峫偊巒傔偨偲偄偆偲偙傠偑偡偽傜偟偄偙偲偩偲巚偆丅擇巁壔扽慺偺嫼埿傪僙儞僙乕僔儑僫儖偵憕偒棫偰丄價僕儏傾儖揑偵傕巋寖揑偱旤偟偄傕偺偑偁傆傟偰偄傞丅偦偆偟偨拞偱偙偺杮偵栚傪岦偗傜傟偨偺偼悢彮側偄弌夛偄偲偄偆傋偒傕偺偩傠偆丅

丂擇偮栚丒嶰偮栚偺曽乆偺偨傔偵丅

丂杮彂偵偼傗傗悢幃偑懡偄丅側偤偐偲偄偆偲丄傑偤偭偐偊偡傛偆偵斀榑傪偟偨偑傞恖偲偄偆偺偑尰幚偵偼側偐側偐懡偔偰丄偦傟偵懳偟偰亂壢妛亃偲偄偆搚昒偱杮怑偺壢妛幰偵傕偟偭偐傝偲惓妋側偙偲傪揱偊傛偆偲偄偆挊幰偺嫮偄堄恾偑丄傑偢慜柺偵弌偰偄傞丅偙傟傑偱亀娐嫬亁偵懳偡傞栤戣堄幆偱壏抔壔丒擇巁壔扽慺嶍尭偵娭偡傞忣曬偵愙偟偰偒偨奆偝傫偵偼丄傗傗偲偭偮偒偵偔偄晹暘偑偁傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偙傟傑偱偺彂暔傗忣曬偑丄側偤傢偐傝傗偡偐偭偨偺偐傪峫偊偰傎偟偄丅棟桼偺夝愢偼乽擇巁壔扽慺偵偼壏幒岠壥偑偁傝傑偡丅崱抧媴偼壏抔壔偟偰偄傑偡丅乿掱搙偱偦傟埲忋偺徹嫆傗僨乕僞偺夝愅偺巇曽偼夝愢偝傟偰偄側偄偼偢偱偁傞丅偮傑傝亀慀傞亁偙偲偑栚揑側偺偱丄傢偐傝偵偔偄乮壢妛幰偵傕愢柧偱偒側偄乯偲偙傠偼偡傋偰徣偐傟偨忣曬偩偭偨丄拞恎偑側偄偐傜傢偐傝傗偡偐偭偨丄偲偄偆偙偲偵婥偯偄偰傕傜偄偨偄丅乽傢偐傝傗偡偄偐傜塋撣傒偵偡傞乿側偳偲偄偆偙偲偵媈栤傪姶偠傞偙偲偑偱偒傟偽丄杮彂偺堄媊偼敿暘埲忋払惉偱偒偨偲峫偊傞丅

丂悢幃偵偮偄偰偼丄嬯庤側傜傑偢偦偙偼旘偽偟偰丄奣擮恾傗僌儔僼偺夝愢傪拞怱偵捠撉偟偰傎偟偄丅抧媴偺僔僗僥儉偺丄楌巎偲慡懱憸傪昤偔偲偙傠偐傜杮彂偼巒傑傞丅婥岓偼抧媴偺僔僗僥儉偺堦晹側偺偩偐傜丄偦傟傪傑偢巹偨偪偼偲傜偊側偗傟偽側傜側偄丅戝妛庴尡偵抧妛偑側偔側偭偰偐傜偲偄偆傕偺丄崅峑偱抧妛偑嫵偊傜傟傞偙偲傕傎偲傫偳側偔側偭偰偄傞丅懡偔偺恖偑抧媴娐嫬偵偮偄偰峫偊傞傕偭偲傕婎慴揑側晹暘傪妛傫偱偄側偄忬嫷偱偁傞丅偤傂丄懠偺夝愢彂傗僱僢僩偱偝傜偵怺偔妛傫偱傕傜偄偨偄丅怴惗戙屻敿偺姦椻偼撿嬌戝棨偑懠偺戝棨偐傜愗傝棧偝傟偨忋丄娨棳偑姰慡偵撿嬌戝棨傪屒棫偝偣丄抧媴偑嫄戝側曻擬婍傪旛偊偨宍偵側偭偨偐傜偱偁傞丅偙偙悢昐枩擭娫偱偺婥壏偺掅壓孹岦偼巭傑偭偰偄側偄傛偆偱偁傞丅

丂杮彂偺栚揑偼擇巁壔扽慺偑壏抔壔偺尨場偱偼側偄偙偲傪揱偊傞偙偲偱偁傞丅偦偺愢柧偺偨傔偵偁傜備傞抦幆偑憤摦堳偝傟傞偑丄偦偺拞偱巊傢傟傞奣擮偺夝愢偵偼偁傑傝懡偔偺儁乕僕傪旔偗側偐偭偨傕偺偩傠偆丅傗傗偲偭偮偒偵偔偄晹暘偑偁偭偨偲偟偨傜丄偦傟傪棟夝偟傛偆偲偡傞弌敪揰偲偟偰桳岠偵妶梡偱偒傞丅偦偺拞偱傕丄壢妛偵偁傞掱搙恊偟傫偱偄偰傕暘栰堘偄偩偲傗傗擄偟偄偺偑亀僄儞僩儘僺乕亁偩傠偆丅崅擬偲掅壏偑偁傟偽忲婥婡娭偺傛偆偵暔傪摦偐偡椡偲偟偰棙梡偱偒傞偑丄壏搙嵎偺彮側偄偛偔傢偢偐偺擬偲偄偆偺偼棙梡偱偒偢塅拡偵幪偰傞偟偐側偄丅偙偆偄偆丄棙梡偱偒側偄丒嶶傜偽偭偨丒枾搙偺敄偄傕偺傪乽僄儞僩儘僺乕偑崅偄乿偲偄偆偑丄偙傟傪壢妛宯偱側偄恖偑悢幃傪巊傢偢偵僀儊乕僕偱偒傞偵偼傗傗帪娫偲搘椡偑昁梫偲偝傟傞偩傠偆丅偟偐偟丄偁傜備傞妏搙偐傜偺専徹傪壛偊偰偄傞偺偱丄傑偢偛帺暘偺椙偔擺摼偱偒傞偲偙傠偐傜峫偊偰偄偔偙偲傪偍偡偡傔偡傞丅

丂岼娫丄擇巁壔扽慺偺婋婡傪慽偊傞彂愋丒曬摴偑偁傆傟偐偊偭偰偄傞丅偟偐偟棫偪巭傑偭偰傛偔峫偊偰偄偨偩偒偨偄丅愢柧傪徣棯偟偰惃偄傗乽傢偐傝傗偡偝乿偱埫帵偵偐偗傞傛偆側傕偺偱偁傞側傜丄堦扷偼摢偺拞偵乽丠乿傪儅乕僋偟偰偍偄偰傎偟偄丅傢偐傝傗偡偝偵懳偟偰乽丠乿儅乕僋偱偁傞丅傢偐傝傗偡夁偓傞偺偼丄柺搢側愢柧傪徣偄偰丄抁偔偟丄寢榑偩偗傪孞傝曉偟偰偄偔偐傜偱偁傞丅

丂抦傜側偐偭偨偙偲丄抦傜側偄偨傔偵棟夝偟偵偔偄傕偺丄偦傟傪旔偗偰偄偰偼杮摉偺棟夝偼摼傜傟側偄偩傠偆丅偦偟偰丄懡偔偺恖偲嫟捠偺棟夝偺壓偵栤戣傪夝寛偟偰偄偔偵偼丄傗偼傝愨偊傞偙偲偺側偄乽懳榖乿偑昁梫偱偁傞丅寛偟偰憡庤傪傗傝崬傔傞偲偄偆偙偲偱偼側偔丄擇巁壔扽慺嶍尭傪岥偵偡傞恖偵偼愢柧偺愑擟偑偁傞偺偩偐傜丄壢妛揑側媈栤揰傪採帵偟偰懳榖偟偰傕傜偄偨偄丅杮彂偺僌儔僼側偳傪帵偟偰丄乽偳偆巚偆丠乿側偳偲偒偭偐偗偵偡傞偺傕椙偄偙偲偩傠偆丅暥復偩偗偱擇巁壔扽慺愢傪偗側偟偰偄偔傛偆側傕偺偲偼堘偄丄偁偔傑偱傕壢妛偲娐嫬偺帇揰傪娧偔杮彂偼椻惷偵暔帠傪峫偊巒傔傞偨傔偵戝愗側僸儞僩傪梌偊偰偔傟傞丅

丂偁側偨偑擇巁壔扽慺嶍尭偵庢傝慻傫偱偄傞丄傑偨偼峬掕揑側峫偊傪帩偭偰偄傞応崌偼丄偙偺杮偵採帵偝傟傞媈栤揰偵懳偟偰丄帠幚傪帵偟偮偮愢柧偱偒傞偐偳偆偐傪偛帺恎偱専徹偟偰偄偨偩偒偨偄丅偦傟偑擇巁壔扽慺偺嶍尭傪懡偔偺恖偵偼偨傜偒偐偗傞恖偺媊柋偱偁傞偲巚偆丅

丂杮彂偼彫愢偱偼側偄偺偩偐傜丄弶傔偐傜弴斣偵撉傑側偔偰偼側傜側偄丄側偳偲偄偆偙偲偼側偄丅傕偟娐嫬偵娭偡傞壗偑偟偐偺妶摦傗敪尵傪偟偨傝丄堄尒傪偍帩偪側傜丄亀戞嶰復乽壏抔壔乿懳嶔偑娐嫬栤戣傪埆壔偝偣傞亁偐傜専摙傪壛偊偰偄偔丄偲偄偆偺傕偄偄偩傠偆丅嶰暘偺堦傪偼傞偐偵挻偊傞儁乕僕傪妱偄偰偄傞偺偩偐傜丅晽椡丒懢梲岝敪揹偑丄寢嬊偼愇桘偺僄僱儖僊乕側偟偵惉傝棫偨偢丄愇桘傪傛傝楺旓偝偣傞僔僗僥儉偱偟偐側偄丄幮夛偵懳偡傞晧扴偑旕忢偵戝偒偄傕偺偱偁傞丄側偳偑擺摼偱偒傞偙偲偲巚偆丅

丂悽奅拞偑壏抔壔懳嶔傪偟偰偄傞偺偩偐傜丄偦傟乮擇巁壔扽慺尨場愢乯偑娫堘偄偱偁傞偼偢偑側偄丄偲偁側偨偼峫偊偰偍傜傟傞偩傠偆偐丠丂懡偔偺恖偑尵偆偙偲偼惓偟偄丄偲偄偆偺偱偁傟偽丄屄恖偼側偵傕峫偊傞昁梫偼側偔側傞丅悽奅拞偑棟桼偺婓敄側傕偺偵擬嫸偡傞偙偲傪娕夁偟偰偄偰偄偄偺偩傠偆偐丠丂悽奅偺惌帯忋偺巚榝傗庢堷偵偮偄偰偼丄傑偨暿側暘栰偺暘愅偑昁梫偵側傞傢偗偩偑丄偙傟偼壢妛偺栤戣偱偁傞丅壢妛偼寛偟偰帒奿傗尃椡偱偼側偄丅愱栧嫵堢傪庴偗偰偄側偔偰傕丄巚峫偺夁掱傪挌擩偵側偧偭偰偄偗偽丄偄偮偐偼摎偊乮偙偙偐傜愭偼傑偩傢偐傜側偄丄偲偄偆偺傕廳梫側摎偊偩乯偵偨偳傝拝偔偼偢偱偁傞丅壢妛偵偲偭偰戝帠側懺搙偼丄亀夰媈亁偲亀専徹亁偱偁傞丅

丂嵟嬤丄弌斉暔傗僥儗價偱丄傛偆傗偭偲擇巁壔扽慺偵懳偡傞夰媈榑偑栚偵晅偔傛偆偵側偭偰偒偨丅偟偐偟拲堄偑昁梫偩丅偳偆傕丄偦偆偟偨夰媈榑偺棳傟偼丄寢嬊娐嫬栤戣側偳懚嵼偟側偄丄偲偄偆曽岦傊帩偭偰偄偙偆偲偟偰偄傞傛偆偵巚偊傞偺偱偁傞丅妀奐敪僔僗僥儉偺拞偵偄偨傛偆側恖偑妶敪偵敪尵傪偡傞丅崙壠庡媊揑側巚憐傪暥復偵嫴傑偣傞丅偙偲偼壢妛偺栤戣偱偁傞偐傜丄擇巁壔扽慺偵偮偄偰偼摨堄偱偒傞偑丄暿側棳傟傪堷偒婲偙偦偆丄巚憐傗惌帯偺棳傟傪堷偒崬傕偆丄偦偆偟偨嵽椏偺傂偲偮偲峫偊偰偄傞傆偟偑尒庴偗傜傟傞丅

丂儈僫儅僞偼丄擔杮偺嬤戙偲偼壗偐丄岺嬈壔幮夛偲偼壗偱偁傞偺偐丄偲偄偆栤偄偐偗傪巹偨偪偵搳偘偐偗懕偗偰偄傞丅僟儉傕杽傔棫偰傕丄恖娫偦偺傕偺傪夡偟懕偗偰偄傞丅偦傟偵懳偡傞愭恖偨偪偺柦傪堷偒姺偊偵偟偨栤偄偐偗傪丄巹偨偪偼庴偗巭傔偰偄傞偩傠偆偐丠丂杮彂偼丄娐嫬栤戣傪恀寱偵峫偊傞偐傜偙偦丄擇巁壔扽慺側傫偧偵偐偐偢傜偭偰偄傜傟側偄丄偲偄偆憐偄偐傜偱偒偨傕偺偩丅崻杮傕丄弌敪揰傕丄栚巜偡傕偺傕丄崱彮偟弌夞傝偩偟偨夰媈榑偲偼堦慄傪夋偟偰偄傞偺偱偁傞丅偤傂庤尦偵抲偄偰丄彮偟撉傫偱偼峫偊傪傔偖傜偡丄偲偄偆偙偲傪孞傝曉偟偰傎偟偄丅懠偺杮傕嶲峫偵偟偰峀偑傝傪帩偭偨傜丄傑偨撉傒崬傫偱偄偭偰傎偟偄丅傕偺偛偲偺崻杮傪峫偊偰傒傛偆偲偡傞懺搙偙偦偑丄悅傟棳偝傟傞忣曬偺奀偺拞偱敾抐偺帪娫傕嵽椏傕側偄崱偺幮夛偵丄傕偭偲傕寚偗偰偄偰丄昁梫偲偝傟傞偙偲偩偲巚偆偺偱偁傞丅(2008/01/20庴晅)

嬤摗朚柧挊乽壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐乿彂昡

崙棫壂撽崅愱丂拞杮惓堦楴

丂戞1復偼惗偒偰偄傞抧媴丄娐嫬栤戣傪尒傞帇揰偑偐偐傟偰偄傞丅娐嫬偺暔棟壔妛揑忬懺傪婰弎偡傞偩偗偱偼廫暘偱偼側偔丄抧媴偺娐嫬忬懺偺暔棟壔妛夁掱偵偼昁偢惗偒傕偺偑嫟懚偡傞偙偲傪峫椂偡傞偙偲偵傛傝丄抧媴偺忬懺傪傢傟傢傟偼傛傝怺偔棟夝偱偒傞偙偲傪丄挊幰偼暯堈側暔棟妛偺奣擮傪梡偄偰愢柧偡傞丅偙偺復偼廬棃偺婥徾妛傗奀梞妛偺嫵壢彂偱偼徣棯偝傟偰偄傞偐傜丄婥徾妛傗奀梞妛偺傒側傜偢抧媴偺娐嫬偑偳偺傛偆側栤戣傪書偊偰偄傞偺偐偵娭怱偺偁傞恖偵偼昁撉偱偁傠偆丅

丂戞2復擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔嫼埿愢斸敾偼偙偺杮偱撉傒墳偊偺偁傞復乮僴僀儔僀僩乯偱偁傞丅擔忢偺怴暦傗僥儗價偵搊応偟偰偔傞婥徾妛幰傗戝妛嫵庼傗僥儗價僞儗儞僩偼傢傟傢傟偑愇桘傗愇扽傪擱從偝偣傞偙偲偑傑傞偱変乆恖椶偺揋偱偁傝丄偟偨偑偭偰変乆恖椶嫟捠偺栚揑偼愇扽傗愇桘埲奜偺僄僱儖僊乕傪奐敪偡傞怴偟偄嶻嬈幮夛偵岦偐偆偙偲偱偁傞偐偺傛偆偵愢嫵偟偰偄傞傛偆偵傒偊傑偡丅僥儗價偵搊応偡傞恖偼擇巁壔扽慺偑戝婥拞偵拁愊偡傞偐傜抧忋婥壏偑忋徃偟奀柺偑忋徃偟偰偄傞偺偩偐傜丄擇巁壔扽慺偺攔弌傪嶍尭偡傟偽悽奅偺婥壏忋徃偑撦壔偟悽奅偼攋柵偐傜摝傟傞偙偲偑偱偒傞偲偄偄丄悽奅拞偼擇巁壔扽慺傪攔弌偟側偄怴媄弍偵傛傞嶻嬈幮夛偺嵞峔抸偵傓偗偰偄傞偲偄偄傑偡丅

丂挊幰偼傑偢尰嵼傑偱偵娤應偝傟偨帠幚偲尰帪揰偱偼娤應偝傟偰偄側偄偑擇巁壔扽慺偺壏幒岠壥偺榑棟傪恑傔傞偨傔偺嶌嬈壖愢偲偵暘椶偟傑偡丅偦偟偰丄偙偺傛偆側擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢傪棫徹偡傞偨傔偵偼丄傑偢娤應偝傟偨帠幚偵傕偲偯偒壗傪媍榑偟側偗傟偽側傜側偄偐傪巜揈偟傑偡丅挊幰偼悈忲婥傗儊僞儞傗擇巁壔扽慺側偳偺壏幒岠壥僈僗偺栶妱偼傕偪傠傫丄壩嶳暚壩傗奀梞怺憌偐傜奀梞昞憌傊偺忋徃棳傟偵傛傞壏幒岠壥僈僗偺戝婥傊偺棳擖夁掱傗丄懢梲崟揰娤應僨乕僞偲抧媴戝婥偺暯嬒婥壏偺憡娭娭學偵偮偄偰徯夘偟丄擇巁壔扽慺傗悈忲婥側偳偺壏抔壔僈僗傗姦椻壔僈僗乮僄傾儘僝乕儖乯偵傛傞壏幒岠壥傗壩嶳傗懢梲側偳偺戝婥宯偵偨偄偡傞奜晹娐嫬偺忥棎傕戝婥壏傪寛掕偡傞梫場偱偁傞偙偲傪徯夘偟傑偡丅師偵戝婥拞偵棳擖偟偨扽慺偑戝婥偐傜棳弌偝傟傞夁掱傪尰嵼偺娤應媄弍偱偳偙傑偱棟夝偱偒偨偐傪徯夘偟傑偡丅僥儗價傗怴暦偱偼扽慺偺弞娐夁掱傕婥岓壏抔壔梊應柾宆偵偼峫椂偝傟偰偄傞偲愱栧壠偑偄偄傑偡丅偟偐偟丄愱栧壠偑峫椂偟偨偐傜偲偄偭偰丄愱栧壠偺峫椂偑惓偟偄偲偄偆曐徹偼偳偙偵傕側偄偙偲偑傢偐傝傑偡丅偙偺傛偆側娤應僨乕僞偑晄廫暘側抦幆偟偐傕偨傜偝側偄偺偵丄彨棃偺抧媴偺戝婥偺壏搙傪僐儞僺儏乕僞偱梊傔尵偄偁偰傞偙偲傪婥徾妛幰偨偪偼婥岓偺梊應乮Climate Prediction乯偲屇傫偱偄傑偟偨偑丄嵟嬤偱偼尒捠偟(Climate Projection)偲偄偆擔杮岅偵東栿偟偰屇傇婥徾妛幰傕偄傑偡乮拲俀乯丅

丂挊幰偼幚嵺偵抧媴僔儈儏儗乕僞乕傪梡偄偰擇巁壔扽慺壏抔壔梊應傪扴摉偟偨峕庣惓懢巵偵僀儞僞價儏乕偟偰峕庣巵偺惓捈側敪尵傪嵦榐偟偰偄傑偡丅偙偺杮偵崘敀偟偰偄傞傛偆側偙偲傪嵟嬤偺僥儗價偵搊応偡傞嵟嬤偺峕庣巵偐傜暦偔婡夛偼傑偡傑偡崲擄偵側傞傛偆側婥偑偄偨偟傑偡丅

丂戞3復偼壏抔壔傪杊偖懳嶔偲偟偰惙傫偵惌晎傗嶻嬈奅傗戝妛嫵庼偨偪偑愰揱偟偰偄傞媄弍奐敪偺杦偳偑扨側傞巚偄偮偒偵傕偲偯偔傕偺偱偁傞偲偟丄偦傟傜偺媄弍傪奐敪偟棙梡偟偰偄傞偲巚偭偰偄偰傕丄暔棟妛揑側専摙傪偟偰傒傟偽幚偼愇桘偺柍懯側楺旓偵側偭偰偄傞偙偲傪幚椺傪嫇偘偰徯夘偟偰偄傑偡丅1990擭偛傠偐傜偙偺崙偱偼乽抧媴壏抔壔傪梷偊傞僄僱儖僊乕奐敪乿偲偄偆旤帿楉嬪偑旘傃岎偄丄娐嫬曐岇塣摦偵嶲壛偡傞偙偲偵傛偭偰枹棃偑柧傞偔側傞傛偆側嶖妎偝偊妎偊傞尰戙偱偡丅

丂昡幰偺宱尡偐傜傕寢榑偡傞偺偱偡偑丄惌晎宯偺尋媶婡娭傗戝妛偱娐嫬栤戣傪怑嬈偲偟偰偄傞偲丄帺傜偼堄幆偟偰偄側偔偰傕抦傜偢抦傜偢偺偆偪偵崙嶔偺曽岦偲偦傟偵増偆埑椡偑帺傜偺撪偵夎惗偊傞偙偲偑偁傝傑偡乮拲俁乯丅惌嶔寛掕幰偺偨傔偵彂偐傟偨婥岓壏抔壔偺杮偼寢嬊偼妛栤偵偼側傜側偄偺偩丅

丂偙偺杮偱偼乽婥岓梊應柾宆偑寚娮偑偁傝傑偨婥岓梊應儌僨儖偺寁嶼寢壥偑掕検揑側昡壙偵懴偊側偄偙偲乿偑巜揈偝傟偰偄傞丅婥岓曄壔偵娭怱偺偁傞庒偄婥徾妛幰傗奀梞妛幰偵偼偤傂杮彂傪撉傫偱丄挊幰偑巜揈偟偰偄傞揰傪恀寱偵峫偊偰傎偟偄丅挊幰偵柍棟側拲暥傪偮偗傞偲偡傟偽乽挊幰偑庡挘偡傞傛偆側婥岓柾宆偺寚娮傗寁嶼寢壥偑掕検揑側昡壙偵偨偊側偄乿偙偲傪婥徾妛幰傗奀梞妛幰偑偡偖棟夝偱偒傞傛偆側暥專(偨偲偊偽Bony挊2006擭偺Journal of Climate)側偳偑姫枛偵嫇偘偰偁傟偽偲偍傕偆乮拲係乯丅偟偐偟丄偙傟偼懹懩側昡幰傗撉幰偺乽柍偄傕偺偹偩傝乿偱偁傠偆丅婥岓曄壔偺愱栧壠偨偪偑杮彂偱巜揈偝傟偰偄傞揰傪愱栧暘栰偺暥專偱妋擣偡傞偙偲偵傛傝丄杮彂偑婥徾妛幰傗奀梞妛幰偺嫤椡傪妉摼偡傞偙偲偵惉岟偡傟偽杮彂偼惗柦偺懚嵼偡傞鐃鐂懡條宯偲偟偰偺抧媴傪傢傟傢傟偑棟夝偡傞巜恓偲側傞偱偁傠偆丅

丂乽擇巁壔扽慺偑壥偨偡壏幒岠壥偑抧媴偺婥岓偺曄壔偲尰嵼偺堎忢婥徾傪姰慡偵寛傔偰偄傞偺偐丠乿偲偄偆壽戣偼傢傟傢傟偺妛栤傊偺偡偽傜偟偄挧愴偱偁傞丅 17悽婭偺儓乕儘僢僷偺婡夿榑揘妛偺杣嫽偲僯儏乕僩儞偺椡妛偺敪尒偐傜20悽婭弶摢偺妋棪夁掱偺敪尒傪宱偰変乆偑帩偭偰偄傞墘銏庡媊偲婣擺庡媊傪偳偺傛偆偵巊偊偽丄尰嵼偺惗柦宯偑懚嵼偡傞抧媴娐嫬偺栤戣傪夝寛偱偒傞偺偩傠偆偐丠婥徾妛傗婥岓妛傪愱栧偺怑嬈偲偡傞恖傗惌帯壠傗嶻嬈壠偩偗偵擟偣偰偍偔偩偗偱偼擇巁壔扽慺婥岓壏抔壔壖愢偑壥偨偡彅栤戣偼傑偡傑偡崿棎偡傞偲偄偆偙偲傪挊幰偼変乆偵栤偆偰偄傞丅

(2008/01/15庴晅)

丂帠幚偲偼傢傟傢傟偑徹嫆傪帩偭偰偍傝丄変乆偺偩傟偵偱傕庴偗擖傟傜傟傞榑棟偱偁傞丅偙偺榑棟偼偩傟偑幚尡偟偰傕偩傟偑娤應偟偰傕摨偠寢壥傪摫偗傞榑棟偱偁傞丅挊幰偼嶻嬈妚柦埲棃偺擇巁壔扽慺偺攔弌偑夁嫀100擭娫偺抧媴戝婥偺壏抔壔偺尨場偱偁傞偙偲偼偙偺悽偺拞偱娤應偝傟偰偄側偄偲偄偆丅

丂壗偑娤應偱偒偰壗偑娤應偱偒側偄偐傪愱栧壠偼旕愱栧壠偵惓捈偵岞昞偟偰偍偐側偄偲丄愱栧壠偼旕愱栧壠傪墝偵姫偔偙偲偵側傞丅悈忲婥偑夁嫀100擭娫偵戝婥偺壏抔壔夁掱偱壥偟偨栶妱偼偳偺傛偆偵偟偰徹柧偱偒偨偺偐丠

丂尰嵼傑偱偵変乆偵娤應偝傟偨帠幚偼夁嫀100擭娫偺抧媴偺戝婥壏搙偺忋徃偲戝婥拞偺擇巁壔扽慺擹搙傗儊僞儞擹搙傗懢梲曻幩僄僱儖僊乕嫮搙偵偼惓偺憡娭偑偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂挊幰偼寛偟偰嬻憐傪弎傋偰偄傞偺偱偼側偔丄愱栧壠偨偪偑廤愊偟偨抧媴偺戝婥偺娤應僨乕僞偩偗傪巊偄丄娤應僨乕僞偐傜壗偑寢榑偱偒傞偺偐傪媍榑偟偰偄傞丅婥徾妛傪愱栧偲偟側偄戝懡悢偺撉幰偵偼婥徾妛幰偨偪偑枹棃偺抧媴偺婥壏傪偳偺傛偆偵偟偰梊應偡傞偺偐偼抦傜偝傟側偄丅挊幰偼乽悢妛曽掱幃傪崅壙側僐儞僺儏乕僞乕偵寁嶼偝偣偰彨棃偺抧媴偺戝婥壏搙傪梊尵偡傞偺偩偐傜惓偟偄偵堘偄側偄偲巚偭偰偼偄偗側偄乿偲偄偆丅

丂堦尒偡傞偲擄夝偦偆側悢妛曽掱幃傪崅壙側僐儞僺儏乕僞乕偱寁嶼偝偣偰傕丄偦傟偼強慒偼悢妛曽掱幃傪僐儞僺儏乕僞乕僌儔僼傿僢僋僗偱旤偟偔尒偣偨奊嬻帠偵偡偓側偄丅偦偺旤偟偄奊嬻帠偑偳傟偩偗尰幚偺抧媴偺婥岓傪恀帡偟偰偄傞偐傪敾抐偡傞偨傔偵偼丄偦偺悢妛曽掱幃偑尰幚偺抧媴傪娤應偟偨僨乕僞偱妋擣偝傟側偗傟偽側傜側偄丅

乮拲俀乯丗僐儞僺儏乕僞乕傪梡偄偰婥岓傪梊應偡傞偲偄偆偙偲偑晄壜擻偱偁傞偙偲傪幚偼婥徾妛幰偼弉抦偟偰偄傞偺偩偲昡幰偼峫偊偰偄傑偡丅

乮拲俁乯丗昡幰偼1995擭偵擣壜朄恖奀梞壢妛媄弍僙儞僞乕乮尰嵼偼奀梞尋媶奐敪婡峔JAMSTEC乯偱抧媴僔儈儏儗乕僞乕梡師悽戙奀梞弞娐儌僨儖奐敪偺愑擟幰偱偁傞丅偙偺偲偒奐敪偟偨抧媴僔儈儏儗乕僞乕梡師悽戙奀梞弞娐儌僨儖偲偦偺屻偺抧媴僔儈儏儗乕僞乕梡婥岓儌僨儖奐敪抜奒偱昡幰偑壥偨偟偨栶妱偵偮偄偰偼2007擭3寧偵搶嫗抧嵸柉帠36晹晄摉夝屬揚夞嵸敾乮嵸敾姱丗抦栰丂柧丄尨崘丗拞杮惓堦楴丄旐崘丗嶁揷弐暥乯偱偺嵸敾婰榐乮AESTO忢柋棟帠丗惣懞椙峅徹尵乯偵徻偟偄丅

乮拲係乯丗偄傑偺偲偙傠変乆偵娤應偝傟偰偄側偄暔棟検偱傕偦傟偑懚嵼偡傞偨傔偺榑棟偑懚嵼偡傞応崌偑偁傞偲偄偆椺偼揹婥椡妛偵偍偗傞儀僋僩儖億僥儞僔儍儖偱偁偭偨丅偟偐偟丄儀僋僩儖億僥儞僔儍儖偺幚嵼傕幚尡偱徹柧偝傟偨偺偱偁傞丅擇巁壔扽慺傛傝傕壏幒岠壥偺嫮偄悈忲婥偼抧媴戝婥傪壏抔壔偡傞丅乽悈偲擇巁壔扽慺偺偄偢傟偑壏幒岠壥偺斊恖偱偁傞偐丠乿偲偄偆栤戣偼Bony偺榑暥偱偼柧妋偵媍榑偝傟偰偄傞丅

扨側傞朤娤幰偵傛傞昡榑壠揑側杮

愮梩導丂僩儉丒僉儍僢僩巵

丂擇巁壔扽慺憹壛偵傛傞抧媴壏抔壔夰媈榑幰偑偄傞偙偲偼彸抦偱丆偙偺杮傪庤偵偟偨丅

丂傑偢丆斸昡傪偡傞偵偟偰偼丆堷梡偟偰偄傞暥審悢偑偁傑傝偵彮側偔丆堦晹偺恖偺挊嶌偵曃偭偰偄傞丅挊幰偄傢偔丆帺暘偨偪偱挷傋偰丆妋偐傜偟偄偲巚偊傞忣曬傪傕偲偵偟偨偲偁偲偑偒偵偁傞丅偦傕偦傕丆妋偐傜偟偄偲敾抐偟偨偺偼挊幰偱偁偭偰丆偦偙偵偼忣曬偺堄恾揑側忣曬偺慖暿偑擖傞丅斸昡傪偡傞偵偼丆拞棫揑側棫応偱丆暔傪尵偆偙偲偑廳梫偱偁傞丅偦偺偨傔偵偼丆桳傞掱搙偺暥專挷嵏偑昁梫偱偁傞丅

丂IPCC偺戞係師曬崘慜偵弌斉偝傟偨杮偱偁傞偐傜偟傚偆偑側偄偑丆IPCC戞係師曬崘偱偼丆尰嵼峫偊傜傟傞帺慠奅偺塭嬁偩偗偱偼愢柧偱偒側偄傕偺偑偁傝丆恖揑塭嬁偵傛傞壏幒岠壥僈僗偺塭嬁偲偟偐峫偊傜傟側偄偲尵偭偰偄傞丅IPCC偵偼丆奺崙偐傜帒嬥偑弌偝傟偰偄傞偺偱丆偦偺彂偐傟偰偄傞昞尰偵偼惌帯揑偵塭嬁偝傟偰偄傞晹暘傕偁傞偲偄偆帠偼廫暘偵峫偊傜傟傞偑丆悽奅偺懡偔偺壢妛幰偑丆偙傟偵偼嶲壛偟偰偄傞丅偦偺慡偰偑娫堘偄偱偁傞偲偄偆偺偐丅

丂傑偨嶐崱偺堎忢婥徾乮僴儕働乕儞丆戜晽偺戝宆壔偲敪惗昿搙丆壏懷抧堟偱偼敪惗偟側偄偲尵傢傟偰偄偨戜晽偺敪惗乮妋偐僽儔僕儖乯丆嬊強揑側崀悈丆澺榀丆昘壨偺梈夝丆塱媣搥搚偺梈夝丆杒嬌傗僌儕乕儞儔儞僪偺昘偺梈夝丆撿嬌偺昘扞偺曵夡摍乆暲傋偨傜偒傝偑柍偄乯傪丆挊幰偼偳偺傛偆偵愢柧偡傞偺偐丅CO2偵傛傞抧媴壏抔壔偺塭嬁偼慡偔奆柍偲偄偆偺偐丅偙傟傜偵偮偄偰偺愢柧乮婰嵹乯偼堦愗柍偄丅偁傞偺偼丆慡偰偵懳偟偰乭No乭偲尵偭偰偄傞偩偗偱偁傞丅

丂傑偨丆挊幰偼嫗搒媍掕彂偑斸弝偝傟偨偙偲傕丆巆擮偑偭偰偄傞丅壗屘偩丅彮側偔偲傕丆愭恑崙偱偼丆娐嫬栤戣偵慜岦偒偵庢傝慻傓巔惃偵曕挷傪崌傢偣偨偺偩丅壗偑偄偗側偄丅嫗搒媍掕彂偺悢抣栚昗偱偼偁傑傝偵岠壥偑側偄偙偲偑柧妋偵側偭偨偺偱丆COP13偱偼丆偦偺栚昗偺尒捈偟偲傾僋僔儑儞僾儔儞偺嶔掕偑峴傢傟偨偑丆嵟廔揑偵偼傑偲傑傜側偐偭偨丅偦傟偙偦巆擮側偙偲偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丆COP3偱斸弝偟側偐偭偨傾儊儕僇丆僆乕僗僩儔儕傾丆傑偨搑忋崙偵側偭偰偄傞拞崙丆僀儞僪側偳傕娐嫬傪慜岦偒偵懆偊傞傛偆偵側偭偨偙偲偲偺堄媊偼彫偝偔側偄丅

丂傑偨丆挊幰偼丆婥岓梊應悢抣幚尡偵偮偄偰傕斸敾偟偰偄傞丅偦傕偦傕丆悢抣幚尡乮悢抣僔儈儏儗乕僔儑儞乯偵儌僨儖壔偼昁恵偱偁傞丅暋嶨側尰徾傪儌僨儖壔側偟偵夝偔偙偲偼丆擛壗偵崅惈擻側僐儞僺儏乕僞傪傕偭偰偟偰傕丆晄壜擻偱偁傞丅儌僨儖壔偵偼丆尰嵼攃埇偝傟偰偄傞暔棟尰徾偼惙傝崬傑傟偰偄傞丅偦偟偰丆怓乆側暔棟儌僨儖偑帋偝傟偰丆偦偟偰丆幚尡僨乕僞丆夁嫀偺幚應抣偲偺専徹傪峴偭偰丆偦傟偐傜梊應寁嶼傪峴偆偺偑忢偱偁傞丅偩偐傜丆壖掕偑晅偄偰偄傞偺偼摉慠偺偙偲偱偁傞丅壖掕偑偮偄偰偄傞偐傜丆壢妛揑偵怣溸惈偑側偄偲尵偆側傜偽丆崱偺悽偺拞偱峴傢傟偰偄傞慡偰偺悢抣寁嶼傪慡偰斲掕偡傞帠偲摨媊偱偁傞丅偦傟偱偼丆壗傕偐傕幚嵺偵暔傪嶌傜側偄偲傢偐傜側偄偲尵偆偺偐丅抧媴傪嶌偭偰幚尡偟傠偲偱傕尵偆偺偐丅偦傟偙偦嬸捈偱偁傞丅傑偨丆偙偺杮偱偼丆擔乆偺婥徾尰徾偺梊應傕偱偒側偄偺偵丆婥岓曄摦偑梊應偱偒傞偺偐偲媈栤傪搳偘偐偗偰偄傞丅偟偐偟丆擔乆偺婥徾尰徾偺梊應偲丆婥岓曄摦偺梊應偲偱偼丆寁嶼偺巇曽偑堎側傞丅儈僋儘側尰徾丆儅僋儘側尰徾傪埖偆偵偼丆奺乆偦傟偵嵟揔側寁嶼曽朄傪梡偄傞偺偑堦斒揑偱偁傞丅摉慠丆梡偄傞暔棟儌僨儖傕堎側傞偟丆棧嶶壔庤抜傕堎側傞丅摉慠丆梫媮偝傟傞夝偺惛搙傕堎側傞丅摉慠丆IPCC偱偼丆偄偔偮傕偺儌僨儖働乕僗傪寁嶼偟偰偍傝丆奺乆偱僔僫儕僆傪昤偄偰偄傞丅

丂偙偺杮偺嵟屻偵僄僱儖僊乕栤戣傪庢傝埖偭偰偄傞偑丆偙傟傕慡偰偑斲掕偝傟偨偩偗偱廔傢偭偰偄傞丅妋偐偵丆僀僯僔儍儖僐僗僩傪儔儞僯儞僌僐僗僩偱夞廂偱偒側偄傕偺偑傎偲傫偳偱偁傞偑丆扙愇桘埶懚幮夛乮掅扽慺幮夛乯傪柾嶕偡傞偙偲偼丆僒僗僥傿僫僽儖幮夛傪峔抸偡傞偨傔偵偼旕忢偵廳梫偱偁傞丅傑偨LCC偱昡壙偡傞偙偲傕昁梫偱偁傞丅

丂娐嫬栤戣傪價僕僱僗丆傑偨惌帯揑偵棙梡偡傞帠偵斀懳偡傞偙偲偵懳偟偰偼堎榑偼側偄偑丆抧媴婯柾偱偺栤戣側偺偱丆惌帯偑僀僯僔傾僥傿僽傪偲傞偙偲偼傗傓傪偊側偄丅傑偨丆娐嫬偵傗偝偟偄惢昳傪惗傒弌偡丆尋媶奐敪丆惢憿媄弍偼偙傟偐傜偝傜偵梫媮偝傟傞帠偱偁傞丅偙傟傪嬶懱揑偵幚尰偡傞偺偼丆崙偺尋媶婡娭偱偁傝丆婛懚偺儊乕僇乕偱偁傞丅儊乕僇乕偼棙塿傪弌偝偹偽側傜側偄偐傜丆價僕僱僗偲側傞偺偼傗傓傪偊側偄丅幚嵺丆偙偺杮偺弌斉幮傕棙塿偑偱傞偐傜丆弌斉偟偨偺偩傠偆丅

丂偙偺杮偵偼丆乭CO2抧媴壏抔壔嫼埿愢偺嫊峔乭偲暃戣偑偁傞偑丆偙偺杮偺昅幰偺尵偆偵偼丆壗傕偟側偄偙偲偑椙偄偦偆偩丅側傜偽丆偙偺杮偺弌斉傕丆儂乕儉儁乕僕偺塣塩傕慡偰傗傔傞傋偒偱偁傞丅彮側偔偲傕愇桘僄僱儖僊乕偑徚旓偝傟丆CO2偑攔弌偝傟偰偄傞丅

丂抧媴婯柾偺婥岓曄摦偼丆侾乣俀擭偱寢榑偑弌傞傕偺偱偼側偄丅変乆偼丆崱丆帺暘偨偪偑惗偒偰偄側偄枹棃偺帪戙偵懳偡傞愑擟傪晧偆偰偄傞丅彮側偐傜偢丆CO2攔弌偵傛傞抧媴壏抔壔偺婋婡偺壜擻惈偑偁傞側傜偽丆偦傟偵庢傝慻傓偺偑変乆偺巊柦偱偼側偐傠偆偐丅昡壙偼屻悽偺恖傃偲偑偡傟偽椙偄丅

丂偲偄偆偙偲偱丆偙偺杮偐傜偼摼傞傋偒偲偙傠偑偁傑傝偵傕柍偄妱傝偵抣抜偑崅偄偲巚偆丅偙偺抣抜傪暐偆側傜偽丆懠偺杮傪慖傇傋偒偱偁傠偆丅椙彂偼偄偔傜偱傕偁傞丅

丂偙偺儗價儏乕傪嵟屻傑偱撉傫偱偔偩偝偭偨曽偑偵尵偄偨偄偺偼丆怓乆側忣曬傪庢傝擖傟丆懡妏揑偵丆帺暘偺摢偱傛偔峫偊偰丆媈栤偑偁傟偽挷傋丆峴摦偟偰梸偟偄偲尵偆帠偱偁傞丅侾嶜偺杮傪撉傫偱丆偦傟偱擺摼偟偰偟傑偆偺偼椙偔側偄丅

丂偦偺揰偩偗傪尒傟偽丆偙偺杮偺挊幰偼昡壙偵抣偡傞丅

抧媴壏抔壔栤戣偺杸鎑晄巚媍

乽壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐乿偵忢幆偺媡揮尰徾傪尒傞

暫屔導丂儎僽僐僂僕寬懢

丂側偤偱偟傚偆偐?丂傑偢恀側傞傕偺偑壗傕偺偐偵傛偭偰暍偄塀偝傟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偁傠偆丅傑偨丄偨偔偝傫偺嫴嶨暔偵杽杤偟偰偟傑偄尒暘偗傜傟側偄偲偄偆偙偲傕偁傠偆丅偦傟偐傜娤嶡幰偺愭擖娤側偳偑幾杺傪偟偰傛偔尒偊側偄偙偲側偳傕偁傞偐傕偟傟側偄丅傕偺偛偲偼尒傛偆偲偡傞懳徾暔傪擣幆偟偰偄偰尒傞偧偲偄偆堄巚偑側偗傟偽丄側偵傕尒偊側偄偙偲偑懡偄丅偦傟傪尒偣偨偔側偄側偵偐偺堄巚偑丄婾側傞傕偺傪偁偨偐傕恀偺傛偆偵寲揱偡傞偙偲側偳傕峫偊傜傟傞丅偙偺傛偆側偙偲偐傜丄恀側傞傕偺偼尒偊偵偔偔暦偙偊偵偔偄偲偄偆尰徾偑婲偙傞丅

丂娐嫬栤戣傗抧媴壏抔壔栤戣偵傕丄堦尒偟偰恀偺傛偆側婾偺榖傗丄婾偺傛偆側恀偺榖偑懡偔尒庴偗傜傟傞傛偆側婥偑偟偰側傜側偄乧乧丅

丂嬤摗朚柧巵偺亀壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐亁傪撉傫偱巚偭偨丅"擇巁壔扽慺傪嶍尭偡傞偨傔偵偼愇桘傪擱傗偝側偗傟偽側傜側偄丅擇巁壔扽慺傪弌偡愇桘傪尭傜偦偆偲偡傟偽偡傞傎偳偐偊偭偰擇巁壔扽慺攔弌偑憹偊偰偟傑偆丅"偊偭丄傑偝偐偲偄偆杸鎑晄巚媍側韼瘋虌t揮尰徾乿傗僷儔僪僢僋僗偑偙偙偵傕惗偠偰偄傞偲偄偆偙偲偩丅偙偺僷儔僪僢僋僗偑娐嫬栤戣傗抧媴壏抔壔栤戣傪暋嶨偵偟丄柪憱偝偣偰偄傞尨場偺傂偲偮偱傕偁傠偆丅偝傜偵尵偊偽恖偺摢偺拞偼壥偰偟側偔峀偔偟偐傕婓朷偲梸朷偱偁傆傟偰偄傞丅偙傟傜偺巚榝偩偲偐梸朷偑偐傜傫偱偄傞偺偱傛偗偄偵暋嶨偵側偭偰偄傞偺偩丅

丂愇桘傪擱傗偡偲擇巁壔扽慺傪揻偒弌偡偐傜丄愇桘偵戙傢傞傕偺偲偟偰擇巁壔扽慺傪揻偒弌偝側偄怴偟偄僄僱儖僊乕尮傪奐敪偟側偗傟偽側傜側偄丅偦偙偱偄傠偄傠側愇桘戙懼僄僱儖僊乕偑悇恑偝傟偨丅偦傟偼偦傟偱偗偭偟偰岆傝偱偼側偔恀偱偁傞丅偟偐偟傛偔尒傞偲愇桘傪戙懼偡傞偲鎼傢傟偨柌偺帺慠僄僱儖僊乕偼丄偡傋偰愇桘傪戙懼偡傞偳偙傠偐愇桘偵埶懚偟偨晄埨掕側岠棪偺埆偄僒僽僔僗僥儉偱偟偐側偐偭偨乧乧丅偦偺偨傔愇桘戙懼僄僱儖僊乕傪悇恑偡傟偽偡傞傎偳丄愇桘傪擱傗偡偙偲偲側偭偨偺偱偁傞丅偦傟側傜偽愇桘戙懼僄僱儖僊乕傪婞媝偟偰丄愡栺偺搘椡傪偟側偑傜愇桘傪擱傗偟偰偄偨傎偆偑擇巁壔扽慺攔弌偼彮側偐偭偨乧乧丅偐偔偟偰"擇巁壔扽慺攔弌傪尭傜偡偨傔偵偼丄愇桘傪擱傗偝側偗傟偽側傜側偄丅"偲偄偆晄巚媍側僷儔僪僢僋僗偑惗偠傞偺偩丅杮彂傪撉傓慜偵偼棟夝偟偑偨偄偙偺乽旕忢幆乿傕丄撉傫偩偁偲偱偼偡偭偒傝偲棟夝偱偒傞丅

丂傕偪傠傫愇桘傪偠傖傫偠傖傫偲栰曻恾偵擱傗偣偲尵偭偰偄傞偺偱偼側偄丅僄僱儖僊乕傗帒尮傪戝愗偵偟偰幙慺偵愡栺偟偰巊偆偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅杮彂偱偼僄僱儖僊乕栤戣傗娐嫬栤戣偼偱偼偳偆偟偨傜偄偄偺偐傑偱偼弎傋傜傟偰偄側偄丅偟偐偟杮彂傪捠撉偟偨屻偵偼帺慠偵尒偊偰偔傞傕偺偑偁傞丅

丂椺偊偽丄恖椶偼栰曻恾側宱嵪奼挘庡媊傗棙弫捛媮庡媊偵憱傜偢丄帺慠偺弞娐傗愛棟偺拞偱偁偔傑偱傕帺慠偺堦晹偲偟偰丄梸傪弌偝偢傓偝傏傜偢暔偼戝愗偵偟偰愡栺偟偰曢傜偡丅偦偟偰惗懺宯偺暔幙弞娐僔僗僥儉偵忔傜側偄攑婞暔偼偩偝偢丄惷偐偵壐傗偐偵惗偒傞丄側偳偼堦偮偺夝偱偁傠偆丅夝偼堦偮偱偼側偄偟丄偄傠偄傠側夝偑偁偭偰傕偄偄丅偟偐偟側偑傜恖椶偺愇桘暥柧丒岺嬈暥柧偑偙偺傑傑偱偄偄偺偐偳偆偐嵞専摙偟側偗傟偽側傜側偄帪婜偵偒偰偄傞丅

丂抧媴壏抔壔偺偍嵳憶偓偑偵偓傗偐偱偁傞偑丄梮傝旀傟偨偩傠偆偐傜偙偙傜傊傫偱彮偟媥宔偟傛偆丅偦偟偰恖椶偺惗妶傗幮夛偑偳偆偁傞傋偒偐丄恖椶偑偙偺懢梲宯戞嶰榝惎偺忋偱抧幙擭戙揑帪娫偺塱偒偵傢偨傝帩懕揑偵曢傜偟偰偄偔偵偼偳偆偡傟偽偄偄偐丄傒傫側偱峫偊傛偆丅偲丄奼戝夝庍偡傟偽杮彂偼偦偆屇傃偐偗偰偄傞丅

丂敿擭傎偳慜偵丄忣曬偺戝奀尨偺拞偐傜嬼慠偵嬤摗朚柧巵偺僂僃僽僒僀僩傪敪尒偟偨丅忣曬偺棐偺側偐偱攇娫偵尒偊塀傟偡傞昚棳幰偵媬柦晜娐傪搳偘偰偔傟傞僒僀僩偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅偦偟偰偙偺偨傃嬤摗巵偺杮傪憲偭偰傕傜偭偰捠撉偟偨丅僒僀僩傕慺惏傜偟偄偑丄杮偼偦傟偵傕傑偟偰堦抜偲慺惏傜偟偄丅偨偔偝傫偺乽恀側傞傕偺乿偑偳偺復偳偺愡偵傕鉟梾惎偺偛偲偔側傜傫偱偄傞丅

丂撉幰偼丄堦尒偡傞偲恀偱偁傞偲巚傢傟偨傕偺偑丄偦偺儀乕儖傪師乆偵偼偑偝傟偰丄偲傫偱傕側偄廥埆側巔偑尠傢偲側傞偙偲偵屗榝偆偐傕偟傟側偄丅偟偐偟弉撉娺枴偡傟偽嬤摗巵偺尵傢傫偲偡傞偙偲偑棟夝偱偒傛偆丅杮彂偵偼妋偐側榑嫆偑偁傞丅偙偺杮偼婏柇側乽擇巁壔扽慺偵傛傞抧媴壏抔壔嫼埿愢乿偺偍僶僇憶偓偵挧愴偟丄戝偒側堦愇傪搳偠傞夋婜揑側杮偩丅峔惉偺偟偐偨傗杮偺儗僀傾僂僩傗婰弎偺僗僞僀儖偲偐丄嫵壢彂揑側奿挷偡傜偙偺杮偵偼偨偩傛偭偰偄傞丅抧媴壏抔壔栤戣偺婎慴傪偠偭偔傝偲妛傇偵偼嵟揔偺杮偩丅

丂偙偺杮偑抮偵搳偠偨堦愇偐傜攇栦偑峀偑傞傛偆偵丄崙柉偺娫偵偁傑偹偔晛媦偡傞偙偲傪婜懸偟偨偄丅偦傟偩偗偺壙抣偺偁傞杮偩丅乽摼傞傋偒偲偙傠偑彮側偄偺偵抣抜偑崅偄乿側偳偲晄柧傪尵偆幰偑偄傞偑丄偦傫側偙偲偼偗偭偟偰側偄丅抣抜埲忋偺丄抣抜傪偼傞偐偵挻偊傞壙抣偑偙偺杮偵偼偁傞丅杮彂傪嫮偔悇彠偟偨偄丅

丂偪側傒偵巹偼扨側傞堦撉幰偱偁傞丅抧媴壏抔壔栤戣偵娭偡傞帺慠壢妛栤戣偲偟偰偺妛愢偲偐丄惌帯傗峴惌偺摦偒傗庢傝慻傒丄壏抔壔價僕僱僗偵埫桇偡傞婇嬈偺摦偒摍丄巹偼傛偔抦傜側偄丅彂昡傪彂偔偵偼傑偢暥專挷嵏傪廫暘偵偟偰偦傟傜偺偙偲傪偟偭偐傝偲攃埇丒擣幆偟側偗傟偽側傜側偄丅偟偨偑偭偰彂昡側偳彂偗傞偼偢偑側偄偟丄傑偨彂偔傋偒偱傕側偄丅

丂傑偨巹偼棟岺宯偺暘栰偺恖娫偱偼慡偔側偄丅棟岺宯偺暘栰偐傜偼堦斣墦偄偲偙傠懳嬌偺傛偆側偲偙傠偵偄傞恖娫偱偁傞丅偟偄偰尵偊偽恖暥宯偐弾柉宯偲偱傕尵偆傋偒偲偙傠偺廧恖偩丅擇巁壔扽慺偑抧媴壏抔壔偺尨場偐偳偆偐丄擇巁壔扽慺偺憹壛偲摨婜偟偰婲偙偭偰偄傞婥壏偺忋徃偑杮摉偵場壥娭學偑偁傞偺偐偳偆偐偼丄帺慠壢妛偺栤戣偱偁傠偆丅栧奜娍偑岥傪弌偡栤戣偱偼側偐傠偆丅

丂偟偐偟側偑傜丄偙偺栤戣偼傕偼傗婥徾妛幰偨偪偺僊儖僪揑側妛夛偺暵嵔宯乮堦斒幮夛偐傜偼暵嵔宯乯偺側偐偱偺妛弍榑憟偱偼偡偱偵側偄丅慡崙柉丒慡桳尃幰丒慡擺惻幰偵偺偟偐偐偭偰偄傞戝偒側幮夛栤戣丒惌帯栤戣偵曄幙丒敪揥偟偰偄偰丄偨傫側傞弮悎側帺慠壢妛偺栤戣偱偼嵪傑偝傟側偄偲偙傠傑偱棃偰偄傞丅

丂偦傟偱彂昡偺傛偆側傕偺傪彂偗偲偄傢傟偨偺偱丄慺恖偺揑奜傟側彂昡傕偳偒偱偼偁傞偑丄暯嬒揑堦巗柉偲偟偰偺丄堄尒偺堦椺偲偟偰丄棪捈側姶憐傪彂偄偰傒傞偺傕傑偨彮偟偼堄枴偑偁傠偆偐偲丄彂偒弎傋偰傒偨丅傛偆偡傞偵慺惏傜偟偄杮偱偁傞偐傜悇彠偟偨偄偺偱偁傞丅

丂惌晎丒峴惌丒堦晹偺婇嬈丒屼梡妛幰偨偪偑寢戸偟偰偄傑恑傔傛偆偲偟偰偄傞偙偲傪尒悩偊丄斵傜偑夁嫀偵偟偰偒偨偙偲傪偐傫偑傒傞側傜偽丄嬤摗巵偺杮偼慡崙柉昁撉彂偱帪媂傪摼偨傕偺偩偲尵偊傞丅斵傜偑崱側偵傪偟傛偆偲偟偰偄傞偐偼丄傑偢偼偙偺杮傪攦偭偰撉傫偱傒偰傎偟偄丅偦傟偼戞擇復戞屲愡乮p115乣p126乯偵愩朜傕塻偔彂偒弎傋傜傟偰偄傞丅

丂偙偺復傪彂偒弎傋傜傟傞偝偄偵偼嬤摗巵偼桬婥傪暠偄婲偙偝傟偨偱偁傠偆偙偲偼憐憸偵擄偔側偄丅偙傟偼彫怱幰偱偼彂偗側偄撪梕偩丅傑偨偦偺偙偲偑杮彂傪岝傜偣偰偄傞偺偱偁傞丅嬤摗巵偺傂偨傓偒側惓媊姶傗媊暜偑傂偟傂偟偲揱傢偭偰偔傞丅嬤摗巵偺惓媊姶偺愒奜曻幩傪庴偗偰偙偪傜傕壏抔壔偟偰擬偔側偭偰偔傞丅悽偺拞偱鄼尨偺壩偺偛偲偔峀偑傞偍偐偟側嫊栂愢傪側傫偲偐偨偩偝側偗傟偽偲丄傗傓偵傗傑傟偸巚偄偱嬤摗巵偼偙偺杮傪彂偄偨偺偱偁傠偆偲憐憸偟偰偄傞丅

丂婏柇側偺偼棟壢宯丒岺妛宯偺暘栰偺愱栧壠丒媄弍幰丒慺梴偺偁傞恖傃偲偐傜丄n媴壏抔壔偺榖偼偍偐偟偄傛乿偲側傫偺惡傕忋偑傜側偄偙偲偱偁傞丅棟岺宯偺戝晹暘偑摦偐偸愇暓偺傛偆偵晄婥枴偵捑栙偟偰偄傞丅偦傟偱嬤摗巵偑乽奆偝傫丄偦傠偦傠杮摉偺偙偲傪尵偄傑偟傚偆傛乿偲屇傃偐偗偰偄傞偺偱偼側偄偐丅偦偺傛偆偵傕撉傔傞杮偱偁傞丅

丂杮彂傪傂傕偲偔偲棟岺宯偺戝晹暘偑捑栙偟偰偄傞棟桼偑側傞傎偳偲椆夝偱偒傞丅偦偟偰偦偺偙偲偵愴溕傪偍傏偊傞丅偙偺崙偼戝忎晇側偺偐偲嫻憶偓偑偟偰偔傞丅偙偺杮偼丄媈栤偵摎偊偰偔傟傞夝愢彂偱傕偁傝丄埫埮傪偰傜偡孾栔彂偱偁傝丄娐嫬栤戣偺杮幙偺婎慴傪妛傇嫵壢彂偱傕偁傝丄寈忇傪懪偪柭傜偡寈悽彂丒崘敪彂偱偁傝丄屇傃偐偗偺儊僢僙乕僕偱傕偁傞丅

丂偙偺傛偆側偄傠偄傠側懁柺偑偁傞偲偄偆偺偼椙彂偺昁梫忦審偱偁傞丅亀壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐亁偑傑偓傟傕側偄椙彂偨傞強埲偱偁傞丅偐偝偹偰杮彂傪嫮偔悇彠偟偨偄丅

丂偲偼偄偭偰傕悢幃傕偁傞偟僄儞僩儘僺乕偺奣擮側偳恖暥宯丒弾柉宯偺栧奜娍偵偼丄擄偟偄偲偙傠傕偁傞偺偼斲傔側偄丅傢偐傜側偄偲偙傠偼旘偽偟偰傢偐傞偲偙傠偩偗傪撉傓偲偄偆撉傒曽傕側偝傟傛偆丅偨偲偊偦傫側撉傒曽偱偁偭偰傕摼傞偲偙傠偼戝偒偄丅偦傟偩偗偺傕偺偑偟偭偐傝偲崅枾搙偵惙傝崬傔傜傟偰偄傞丅偦偙偱堦偮偺採埬偱偁傞偑丄亀壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐亁傪妛傇妛廗夛傪奺抧偱奐偄偨傜偳偆偱偁傠偆偐丅偦偟偰嬤摗巵傪島巘偵彽阗偟偰島墘傪暦偔偺偑偄偄偲巚偆丅傢偐傜側偄偲偙傠偼偦偺愜偵幙栤偡傟偽偄偄丅

丂巹偑摿偵慺惏傜偟偄偲姶偠丄傑偨惀旕抦傝偨偄偲巚偭偰偄偨偺偼戞嶰復戞擇愡偱偁傞丅敎戝側曗彆嬥偑搾悈偺傛偆偵悅傟棳偟崬傑傟偰恑傔傜傟傞丄晽椡敪揹丒懢梲岝敪揹丒擱椏揹抮偝傜偵尨巕椡敪揹傕丄層嶶廘偝偑偁傝僀儞僠僉偠傖側偄偐偲姶偠偰偄偨丅偟偐偟側偑傜丄捈姶揑偵僀儞僠僉偦偆側偙偲偼姶偠偨偑棟壢宯岺妛宯偺慺梴傗抦幆偑僛儘偺偨傔丄側偵偑僀儞僠僉側偺偐側偵偑栤戣側偺偐偡傝僈儔僗傪捠偟偰尒傞傛偆偵傏傗偗偰偟偐尒偊側偐偭偨丅嬤摗巵偺杮傪撉傫偩崱偱偼晄壜帇偩偭偨傕偺偑偐側傝僔儍乕僾偵摟柧壔偟偰偒偨丅

丂巹偺壠偺嬤偔偵擇婎偺晽椡敪揹婡偑偨偭偰偄傞丅傂偲偮偼抧曽帺帯懱偑寶偰偨丅傕偆堦偮偼柉娫婇嬈偑寶偰偨丅

丂偦偺抧曽帺帯懱偼戞嶰僙僋僞乕曽幃偱晽椡敪揹夛幮傪愝棫偟偨丅弌帒偟偨偺偼90僷乕僙儞僩偑抧曽帺帯懱偱偁傞丅柉娫偑弌帒偟偨偺偼10僷乕僙儞僩偩偭偨丅偦偙偵惌晎宯婡娭偐傜曗彆嬥偑棳偟崬傑傟偨丅晽椡敪揹婡偦傟帺懱偼傎傏5壄墌偩偭偨丅岺帠偑峴傢傟偨偲偒娤嶡偵峴偭偨丅嶳傪嶍傝怷椦傪攋夡偟偰摴楬偑嶌傜傟偨丅寶愝応強偵偼嫄戝側寠偑孈傜傟偨丅敎戝側検偺揝嬝偱榞傪偟偰傃偭偔傝偡傞傎偳偺僐儞僋儕乕僩偑棳偟崬傑傟偨丅晽椡敪揹婡傪巟偊傞婎慴岺帠偼憇戝側傕偺偩偭偨丅偦偺岺帠傪偟偰偄偨偺偼側傫偲偦偺抧曽帺帯懱偺庱挿偑宱塩偡傞寶愝夛幮偩偭偨丅偦偺岺帠旓偑偄偔傜偐偐偭偨偐偼忣曬偑旈摻偝傟偰偄傞偺偱傢偐傜側偄丅偦傟偑寶偰傜傟傞偝偄偵偼丄娐嫬偵傗偝偟偄偲偐擇巁壔扽慺傪弌偝側偄偲偐壗昐悽懷偺揹婥傪傑偐側偊傞偲偐丄偝傜偵偼娤岝帒尮偵側偭偰挰嫽偟偩偲偐旤帿楉嬪偑鎼傢傟丄壺楉偵寲揱偝傟偨丅

丂偲偙傠偑姰惉屻偼偦偺晽椡敪揹婡偺僽儗乕僪偼傑偲傕偵夞偭偰偄側偄丅晽幵偑巭傑偭偰偄傞帪娫偑懡偐偭偨丅偄傑偱偼搉傝捁偺偪傚偆偳偄偄巭傑傝栘偩丅偦傟偱偗偭偒傚偔枅擭1000枩墌傎偳偺愒帤傪悅傟棳偟偰偄傞丅敎戝側曗彆嬥傪棳偟崬傫偩晽椡敪揹僾儔儞僩偑崱搙偼敎戝側愒帤傪悅傟棳偟偰偄傞丅偦偺寶愝夛幮偑岺帠傪偟偨偐偭偨偩偗偲偺媈媊傪斲傔側偄丅

丂柉娫婇嬈偑寶偰偨晽椡敪揹婡偼壱摦奐巒偐傜1擭屻偵戜晽偺朶晽偱塇偑悂偒旘傫偩丅偦偟偰1擭嬤偔曻抲偝傟偨屻偵廋棟偟偰偄偨丅敎戝側廋棟旓偑梫偭偨偙偲偩傠偆丅柉娫偺傕偺偼嵦嶼偑庢傟偰偄傞偐偳偆偐抦傞桼傕側偄偑丄乽偙傫側傕偺偵庤傪弌偡偺偠傖側偐偭偨乿偲扱偄偰偄傞宱塩幰偺巔偑栚偵晜偐傇丅

丂偙偺愭10擭屻偐15擭屻偵懴梡擭悢偑夁偓偨傜偳偆偡傞偺偩傠偆偐丅戝偒側峔憿暔偩偐傜夝懱揚嫀偡傞偵傕敎戝側偍嬥偑梫傞偩傠偆丅戝宆僋儗乕儞傗僷儚乕僔儑儀儖傗戝宆僩儔僢僋偑廤寢偟偰丄榁媭壔偟偨晽椡敪揹僾儔儞僩偑夝懱揚嫀偝傟傞巔偑栚偵晜偐傇丅偦傟傜偺寶愝婡夿偐傜戝検偺擇巁壔扽慺偑攔弌偝傟傞巔傕栚偵晜偐傇丅夝懱偟偨巆奫偼偳偙偵幪偰傞偺偱偁傠偆偐丠丂婅傢偔偼偄偵偟偊傛傝壴偯側楍搰偲偨偨偊傜傟傞偙偺崙偺旤偟偄嶳傗愳偵幪偰側偄偱偄偨偩偒偨偄丅僩儔偼巰偟偰旂傪巆偡偑丄晽椡敪揹偼巰偟偰攑婞暔偺嶳傪抸偔丅娫愙揑偵擇巁壔扽慺傕戝検偵揻偒弌偡丅偙傟偱偼娐嫬偵偄偄偲偼尵偊側偄丅

丂壗偑僟儊偩偭偨偺偐丅戞堦偵帺慠僄僱儖僊乕偼丄奼嶶偟偨僄僱儖僊乕枾搙偺掅偄掅昳幙僄僱儖僊乕偩偲偄偆偙偲偱偁傞丅戞擇偵帺慠僄僱儖僊乕偼偦偺弌椡偑偒傢傔偰晄埨掕偱偁傞偙偲偩丅偙偺擇揰偐傜丄巤愝偑嫄戝偵側傝晅懷愝旛偑昁梫偵側偭偰丄朿戝側峼暔帒尮傪怘偄偮傇偡丅婛懚偺揹椡嫙媼栐偵愙懕偡傟偽丄楍搰戝掆揹僷僯僢僋偑婲偙傝偦偆丅偦傟偱揹椡夛幮偐傜傕偆巭傔偰偔傟側偄偐偲丄斀婙偑梘偑傝偩偟偨丅堊惌幰偼偦傟偱傕傑偩悇恑偟傛偆偲偟偰偄傞丅巆奫偵側偭偨晽椡敪揹婡偺傒側傜偢僟儊偵側偭偨嫄戝側拁揹憰抲偺嶻嬈攑婞暔偺嶳偺忋傪丄傓側偟偔晽偑悂偄偰偄傞峳椓偨傞晽宨偑栚偵晜偐傇乧乧丅

丂"晽椡敪揹偼娐嫬偵埆偔擇巁壔扽慺傪嶵偒嶶傜偡"偲偄偆捠愢偺婾側傞傕偺偑杮彂傪捠撉偡傟偽擺摼偱偒傞丅側偤偙傫側攏幁側偙偲偑偡偡傔傜傟傞偺偐丅徻偟偔偼亀壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐亁p160-172偍傛傃戞擇復戞屲愡傪偛棗偔偩偝偄丅昘壨偑梈夝偡傞傛偆偵媈栤偑昘夝偡傞偱偁傠偆丅偲偙傠偱偦偺昘壨偺屻戅偑寽擮偝傟偰偄傞偑丄媡偵慜恑偟偰偄傞昘壨傕偁傞偦偆偩丅愒慶晝弐堦愭惗偺亀杒嬌寳偺僒僀僄儞僗亁p178-181傪偛棗偔偩偝偄丅偙偺杮傕慺惏傜偟偄椙彂偩丅亀壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐亁偲偁傢偣偰悇彠偟偨偄丅

丂嵟屻偵慜偐傜偲偰傕媈栤偵巚偭偰偄偨偙偲傪丄彮偟怽偟弎傋偝偣偰偄偨偩偒偨偄丅

丂枅擭壞偲偄偆偐抔岓婜偵戜晽偑廝棃偡傞偑丄戜晽偑杮搚偵忋棨偟偰愳偑斆棓偟偨傝丄掔杊偑寛夡偟偨傝丄壠偑棳偝傟偨傝偲媇惖幰偑偱傞偲丄偒傑偭偰抧媴壏抔壔偺偨傔戜晽偑嫄戝壔偟偰偄傞偲夝愢丒愢柧偝傟傞丅婥徾梊曬巑偺愭惗傗俶俫俲偱偼僗僷僐儞寁嶼巑偺執偄愭惗偑搊応偟偰偦偆尵偆丅杮摉偵戜晽偑嫄戝壔偟偰偄傞偺偐丠

丂戜晽偺嫄戝偝傪帵偡巜昗偵偼偦偺拞怱婥埑傪斾傋傞偺偑偄偄丅戜晽偼拞怱婥埑偑掅偄傎偳晽塉偑嫮楏偱偁傝朶晽寳傕峀偄丅拞怱婥埑偺帵搙偺掅偝偲戜晽偺嫄戝偝偼嫮偄憡娭娭學偑偁傞丅戜晽偺嫄戝偝傪専摙偡傞偵偼拞怱婥埑傪尒傞偺偑偄偄偲偄偆偙偲偵棟宯偺曽傕堎榑偼側偐傠偆丅傕偪傠傫晽懍偲偐朶晽寳偺戝偒偝偲偐懠偺梫慺傕暪梡偟偨傜傛傝偄偄偩傠偆偑丄傂偲偮慖傇偲偡傟偽拞怱婥埑偩丅擔杮偺婥徾娤應巎忋偵嶹慠偲婸偔丠嫄戝戜晽偺忋埵偺娤應婰榐傪庬乆偺帒椏偱挷傋偰傒偨丅

擔杮杮搚偵忋棨偟偨戜晽偺忋棨帪偺拞怱婥埑偺掅偄曽偐傜暲傋傞偲乮彫悢揰埲壓偼愗幪偰乯

| 1埵 | 幒屗戜晽 | 911僿僋僩僷僗僇儖 | 1934擭 |

| 2埵 | 枍嶈戜晽 | 916僿僋僩僷僗僇儖 | 1945擭 |

| 3埵 | 戞擇幒屗戜晽 | 925僿僋僩僷僗僇儖 | 1961擭 |

| 4埵 | 埳惃榩戜晽 | 929僿僋僩僷僗僇儖 | 1959擭 |

梞忋偺搰涀偺娤應強偺幚應抣偼傕偺偡偛偄丅

| 1埵 | 壂塱椙晹搰戜晽 | 907僿僋僩僷僗僇儖 | 1977擭 |

| 2埵 | 媨屆搰戜晽 | 908僿僋僩僷僗僇儖 | 1959擭 |

戜晽偺梞忋偵偁偭偨偲偒偵娤應偝傟偨幚應抣偼偡偛偄丅

| 1埵 | 20崋戜晽 | 870僿僋僩僷僗僇儖 | 1979擭 |

丂嵟屻楍偺敪惗擭偵拝栚偟偰偄偨偩偒偨偄丅杮搚忋棨偺嵟嫮戜晽偺幒屗戜晽偼74擭傕戝愄偱偁傝丄2埵偺枍嶈戜晽偼63擭傕偙傟傕戝愄偩丅娤應巎忋偺嫄戝戜晽偺忋埵孮偼悢廫擭慜偺傕偺偑愯傔偰偄傞偺偩丅嬤擭偼偣偄偤偄950僿僋僩僷僗僇儖掱搙偺戜晽偟偐棃偰偄側偄丅偙傟偱偼嬤擭抧媴壏抔壔偵傛傝戜晽偑嫄戝壔偟偰偄傞偲夝愢偡傞偺偵偼偐側傝柍棟偑偁傞丅斵傜偺夝愢丒愢柧偲婥徾娤應巎忋偺幚應抣偲偺娫偵偼丄戝偒側槰棧偑偁傝丄惍崌惈偑慡偔側偄丅偙傟傜偺娤應帠幚傪柍帇偟偰戜晽偑嫄戝壔偟偰偄傞偲愢柧偡傞棤偵偼丄偲偵偐偔乽壏抔壔偟偰戝曄偩丄婋婡偩乿偲慀傝偨偄堄恾傪姶偠傞偑乧乧丅

丂俿戝妛嫵庼偱傕偁傞僔儈儏儗乕僔儑儞寁嶼巑偺俤愭惗偑丄抧媴壏抔壔偵傛傝戜晽偑嫄戝壔偟偰偄傞偲夝愢偡傞偺偩偐傜丄恖暥宯丒弾柉宯偺幰偵偼偲偰傕棟夝傕憐憸傕媦偽側偄傛偆側摿暿側乽戜晽偺嫄戝偝傪敾掕偡傞婎弨乿偑偁傞偺偩傠偆偐丠傕偟偁傞偺側傜偽偤傂偛嫵帵傪偨傑傢傝偨偄丅乮偦偺愭惗偼丄戜晽偼彨棃偝傜偵嫄戝壔偡傞偑丄尰嵼偱傕偡偱偵嫄戝壔偟偰偄傞偲偺擣幆傪帵偝傟偰偄傞乯

丂偝傜偵婏柇側偙偲偑偁傞丅嬤摗朚柧巵偺儂乕儉儁乕僕偺婰帠亀婥岓僔儈儏儗乕僔儑儞偲偼側偵偐亁偱拞杮惓堦楴愭惗偑尵媦偝傟偰偄傞NHK僗儁僔儍儖乽婥岓戝曄摦乿偺斣慻偑偍偐偟偄丅偦偺曻憲偱2095擭偺揤婥梊曬傪偟偨偺偩偑丄枹棃梊應僗僷僐儞寁嶼巑丠偺愭惗偺悈徎媴偵塮偭偨乽枹棃揤婥恾乿偱偼丄僯僢億儞楍搰傪慱偆嫄戝戜晽偺拞怱婥埑偑914僿僋僩僷僗僇儖偵側偭偰偄傞丅1934擭偵幒屗戜晽偑911僿僋僩僷僗僇儖傪婰榐偟偰偄傞丅偙傟偱偼161擭娫戜晽偺惃椡偼偐傢傜側偄偲尵偭偰偄傞傛偆側傕偺偩丅偍偐偟偔偼側偄偐?丂抧媴壏抔壔偱戜晽偑嫄戝壔偟偰戝曄側偙偲偵側傞偲慀偭偨偮傕傝偑丄姰慡偵攏媟傪偁傜傢偟偰偄傞偲巚偆偑乧乧丅側傫偲傕娫敳偗側偍僶僇側搈愶側榖偱偁傞丅慀傞偺偱偁傟偽傕偭偲偟偭偐傝偲慀偭偰偄偨偩偒偨偄丅

丂1979擭20崋戜晽偱偼870僿僋僩僷僗僇儖偲偄偆奀柺忋偱偺悽奅嵟掅婥埑偑娤應偝傟偰偄傞丅戝曄偩偲慀傞偺偱偁傞偐傜丄摉慠偙偺870僿僋僩僷僗僇儖傪壓夞傜側偗傟偽側傜側偄丅820乣840僿僋僩僷僗僇儖偖傜偄偱偄偐偑偱偁傠偆偐丅

丂830僿僋僩僷僗僇儖偺丄傕偆偙傟偼戜晽偱偼側偄丄嫄戝棾姫偩丄挻淲媺偺嫄戝棾姫戜晽偑僯僢億儞楍搰傪屨帇峒乆偲偹傜偭偰偄傞丅摝偘傠両杊嬻崍側傜偸杊棾姫崍傪孈傟両妀僔僃儖僞乕側傜偸棾姫戜晽僔僃儖僞乕傪孈傟両偨偩偪偵帺塹戉偼嬞媫弌摦偣傛丅僯僢億儞楍搰偵偼埨慡側応強側偳偳偙偵傕側偄丅偍嬥偺偁傞恖偼奀奜偵戅旔偟傠丅戅旔柦椷敪摦両摝偘傠両偍嬥偺側偄恖偼寠傪孈偭偰摝偘崬傔両僯僢億儞攋柵偩捑杤偩戝怹悈偩丄偡傋偰傪悂偒旘偽偡偧丄愇偑旘傃僽儘僢僋暬偑旘傃幵傕旘傃岎偆丄偡傋偰偑奃酁偵婣偡丄姠釯偺嶳偩丄從偗栰偑尨偩丄抧崠奊偩丄僇僞僗僩儘僼傿乕偩丄廔枛偩丄枛朄偩丄偙偺悽偺嵟屻偩丄摝偘傠偆偆偆両偦偟偰嵭奞懳嶔杮晹偱恮摢巜婗偡傋偒庱憡埲壓惌帯壠栶恖傒傫側摝偘偨乗乗丅揋慜摝朣偩両偲偙偺傛偆側戝崿棎垻旲嫨姭偺抧崠塮憸傪嶌傜側偗傟偽側傜側偄丅俶俫俲偝傫偲僗僷僐儞僔儈儏儗乕僔儑儞愭惗偼慀傝曽偑彮側偄丅傕偭偲鋊壓扥揷偵婥崌傪偄傟偰偟偭偐傝偲慀傜側偗傟偽側傜側偄丅暷崙偐傜僷僯僢僋塮夋偺娔撀傪彽偄偰嫲晐僷僯僢僋偺挻愨懖搢塮憸偺嶌傝曽傪巜摫偟偰傕傜偭偨傜偄偄偲巚偆丅傕偭偲敆椡偺偁傞丄帇挳幰偑懌偑傇傞傇傞恔偊傞偖傜偄偺慀傝塮憸傪尒偣偰傎偟偄乧乧丅

丂彮偟旂擏傑偠傝偺偍偪傖傜偗偑擖偭偰偟傑偭偨偑丄偙傫側層嶶廘偄偙偲偑峴傢傟偰偄傞偺偑抧媴壏抔壔憶摦側偺偩丅暷崙杮搚忋棨偺僴儕働乕儞偺僨乕僞傕宖偘偰偍偙偆丅

| 1埵 | 儗僀僶乕僨僀 | 892僿僋僩僷僗僇儖 | 1935擭 |

| 2埵 | 僇儈乕儖 | 909僿僋僩僷僗僇儖 | 1969擭 |

| 3埵 | 僇僩儕乕僫 | 920僿僋僩僷僗僇儖 | 2005擭 |

| 4埵 | 傾儞僪儕儏乕 | 922僿僋僩僷僗僇儖 | 1992擭 |

| 5埵 | 僀儞僨傿傾僲儔 | 925僿僋僩僷僗僇儖 | 1886擭 |

丂3擭傑偊偺僇僩儕乕僫偱偼戝憶偓偵側偭偨偑丄堦夞傝嫄戝側(忋棨帪偺婥埑偑28僿僋僩僷僗僇儖傕掅偄)儗僀僶乕僨僀偑73擭傕戝愄偵廝棃偟偰偄傞丅僇僩儕乕僫傪傕偭偰僴儕働乕儞偑嫄戝壔偟偰偄傞偲尵偆偺傕柍棟偑偁傞丅嬤擭僴儕働乕儞偑偲偔偵嫄戝壔偟偰偄傞偲偄偆娤應僨乕僞偼傑偭偨偔懚嵼偟偰偄側偄丅

丂偦傟偲壞偑偳傫偳傫弸偔側偭偰擬拞徢側偳偱戝惃偺媇惖幰偑偱傞偲慀偭偰偄傞偑偙傟傕僂僜偩丅嶐擭2007擭8寧偵孎扟巗偱40.9搙偑娤應偝傟偨丅偟偐偟婥徾娤應帒椏傪傛偔傒傞偲74擭傇傝偵傢偢偐0.1搙偟偐峏怴偟偰偄側偄丅1933擭偵嶳宍巗偱40.8搙丄1927擭偵塅榓搰巗偱40.2搙側偳戝愄偵傕40搙挻偑娤應偝傟偰偄傞丅愄偺婥徾娤應摑寁偼傆偮偆慡崙150偐強傎偳偺婥徾戜丒應岓強偺僨乕僞偱嶌惉偝傟偨丅偟偐偟嬤擭偼傾儊僟僗娤應強偺僨乕僞傪壛偊偰偄傞丅偦傟側傜偽傾儊僟僗偺慜恎偺嬫撪娤應強偺僨乕僞偵偡偛偄傕偺偑偁傞丅摽搰導晱梴乮尰嵼偼柭栧巗乯偱1923擭偵42.5搙偑娤應偝傟偰偄傞丅偙偺娤應抣偼婥徾挕奜妔抍懱偺婥徾嬈柋巟墖僙儞僞乕偺亀婥徾擭娪亁偵宖嵹偝傟偰偄傞偐傜婥徾挕岞擣偩丅偙偺嵟崅婥壏偺擔杮婰榐偼側傫偲85擭娫攋傜傟偰偄側偄丅偮傑傝擔杮偺壞偺嵟崅婥壏偺嬌抣偼慡偔忋徃偟偰偄側偄偺偩丅偨偩偟搤偺婥壏偼忋徃偟偰偄傞丅戞4師IPCC曬崘偱偼偙偺100擭偱抧媴偺暯嬒婥壏偑0.74搙忋徃偟偨偲偟偰偄傞丅偝偡傟偽丄偟偩偄偵戜晽偑嫄戝壔偟嵟崅婥壏嬌抣偑峏怴偝傟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偑丄娤應僨乕僞偼偦偆側偭偰偄側偄丅

丂偙傟傜偺娤應帠幚偼丄壖偵抧媴壏抔壔偑恑峴偟偨偲偟偰傕丄婥壏偑忋偑傞偺偼庡偵姦懷偲壏懷偺搤偱偁傞偙偲傪棤晅偗偰偄傞丅壞偼曄傢傜偢搤偑抔偐偔側傞偺偼丄婋婡偱偼側偔戝偄偵娊寎偡傞傋偒偙偲側偺偩丅尰嵼偺抧媴偼姦偡偓傞丅傓偟傠婥壏偑5搙偔傜偄忋徃偡傞傎偆偑偺偧傑偟偄丅屆惗戙愇扽婭乮289-367 昐枩擭慜乯偵偼尰嵼傛傝偼傞偐偵婥壏偑崅偔擇巁壔扽慺擹搙傕10攞偔傜偄偁偭偨偲偄偆丅偦傟偱怉暔偑傛偔栁傝嫄戝僔僟偺戝怷椦偑峀偑偭偨丅偙偺戝怷椦偑愇扽偺婲尮偵側偭偨丅抧媴壏抔壔偱怉暔偺惗堢偑椙偔側傞偐傜怘椘惗嶻偑旘桇揑偵憹偊傞丅偦傟偼偨偄傊傫懸偪朷傑偟偄偙偲側偺偱偁傞丅"偡傋偐傜偔恀側傞傕偺偼捠愢偺棤偵偁傝"偲尵偊偦偆偩丅

丂傑偨丄壞偺搒夛偑弸偄偲偄偆偺偼扨側傞僸乕僩傾僀儔儞僪尰徾偲傒偰娫堘偄丅抧媴壏抔壔偲偼傑偭偨偔暿偺尰徾偩偐傜丄偦傟傜傪崿摨偟偰偼側傜側偄丅側偤丄偦傟傜傪崿摨偟偰婋婡偩丄戝曄偩丄偲戝憶偓偟偰慀傞偺偐丠

丂抂揑偵尵偭偰丄壏抔壔偱抧媴偑攋柵偡傞偲憶偓棫偰丄棙尃傗偍嬥栕偗偵偟偰偄傞傗偐傜偑戝惃偄傞偺偩丅壏抔壔傪杊偖懳嶔偲偄偆偺偼傛偔尒傟偽偡傋偰棙尃丒嬥栕偗偺榖偽偐傝偩丅偦傟傪恑傔偰偄傞偺偼"婇嬈丒峴惌丒惌帯偺揝暻偺僩儔僀傾儞僌儖"偩丅傕偪傠傫屼梡妛幰傕壛扴偟偰偄傞丅

丂嬤摗朚柧巵偺亀壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐亁偵丄側偤抧媴壏抔壔婋婡愢偑枅擔偺傛偆偵僥儗價傗怴暦摍偺儅僗儊僨傿傾偱寲揱偝傟傞偺偐丄偦偺徻偟偄摎偊偑偁傞丅偤傂偛峸擖偟偰撉傫偱傎偟偄丅

攓孾丂僩儉丒僉儍僢僩條

HP娗棟幰丂嬤摗朚柧

丂偦偺慜偵丄慡懱偲偟偰偺愘挊偵懳偡傞撉幰偺斀墳偵偮偄偰弎傋偰偍偒傑偡丅婎杮揑偵斀墳偼姰慡偵擇偮偵暘偐傟偰偄傞傛偆偱偡丅愭擖娤傪帩偨偢偵杮彂偺撪梕傪撉傑傟偨曽偺懡偔偼丄岾偄峬掕揑側昡壙傪壓偟偰偄傞傛偆偱偡丅

丂偙傟偵懳偟偰丄慡斲掕偡傞曽傕旕忢偵懡偄傛偆偱偡丅偦偺拞偵丄廬棃偐傜娐嫬栤戣偵娭怱傪帩偪丄幚嵺偵壗傜偐偺峴摦傪偟偰偄傞曽偑懡偄偙偲偼旕忢偵巆擮偱偡丅妋偐偵杮彂偺撪梕偼丄廬棃宆偺娐嫬曐岇塣摦亖婇嬈傗惌晎庡摫偺崙柉塣摦丄傕偭偲尵偊偽僄僐丒僼傽僔僘儉偺懱惂偵恀偭岦偐傜懳棫偡傞庡挘傪悢懡偔娷傫偱偄傞偨傔丄偙偆偟偨斀墳偑婲偙傞偺偱偁傠偆偲悇應偟偰偄傑偡丅

丂偙偆偟偨廤抍揑側塣摦偵嶲壛偡傞偙偲偵傛偭偰丄帺傜偺峴摦偵懳偟偰巆擮側偑傜帺暘偺摢偱暔帠傪峫偊傞昁梫惈偑側偔側傞偨傔偵丄墲乆偵偟偰巚峫掆巭忬懺偵側傞曽偑懡偄傛偆偱偡丅偦偺偨傔丄帺傜偺強懏偡傞僌儖乕僾偺峴摦婯斖偵懳棫偡傞傛偆側堄尒偵懳偟偰偼丄撪梕傪椻惷偵敾抐偡傞埲慜偵姶忣揑側攔彍偺棟榑偑摥偔偺偱偁傠偆偲悇應偟偰偄傑偡丅

丂巹偼丄偙偺杮偵偍偄偰戞堦偺栚昗偲偟偰丄娐嫬栤戣偺杮幙揑側峔憿傪尒傞壢妛揑帇揰偲偟偰捚揷撝偵傛傞僄儞僩儘僺乕棟榑傪徯夘偟傑偟偨丅偦偟偰尰嵼嵟傕寈夲偡傋偒娐嫬僨儅僑乕僌偵傛傞擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢傪庢傝忋偘丄峏偵偙傟偱戝傕偆偗傪偨偔傜傓僄僱儖僊乕嶻嬈偺幚懱傪椺戣偲偟偰帵偡偙偲傪栚揑偵傑偲傔偨傕偺偱偡丅

丂摨帪偵丄巹帺恎媄弍壆偲偟偰帺慠壢妛揑側擣幆偵偮偄偰娭傢偭偰偒偨幰偲偟偰丄帺慠擣幆偺婎杮偑帠幚偺娤應偵婎偯偔婣擺揑側夁掱偱偁傞偙偲傪嫮偔堄幆偟偰偙偺杮傪彂偒傑偟偨丅摨帪偵丄嶐崱偺亀僐儞僺儏乕僞乕帺慠壢妛亁偲偱傕屇傋偦偆側丄尰徾偺幚懺偐傜槰棧偟偰偟傑偭偨墘銏庡媊偺峴偒夁偓偨奼挘偵懳偟偰寈忇傪柭傜偡偙偲傕堦偮偺栚揑偱偟偨丅

丂偝偰丄偦傟偱偼埲壓偵僩儉僉儍僢僩偝傫偺彂昡偵懳偡傞堄尒傪弎傋傞偙偲偵偟傑偡丅

丂僩儉僉儍僢僩偝傫偼摉弶偺抜奒偱戝偒側岆夝傪偟偰偄傞傛偆偱偡丅僩儉僉儍僢僩偝傫偼亀斸昡傪偡傞偵偼丆拞棫揑側棫応偱丆暔傪尵偆偙偲偑廳梫偱偁傞丅偦偺偨傔偵偼丆桳傞掱搙偺暥專挷嵏偑昁梫偱偁傞丅亁偲尵偭偰偄傑偡丅巹偼偙偺杮傪亀拞棫亁偺棫応偐傜偺亀斸昡亁偲偟偰彂偄偨偮傕傝偼栄摢偁傝傑偣傫丅僩儉僉儍僢僩偝傫偺尵偆偲偍傝丄亀偦傕偦傕丆妋偐傜偟偄偲敾抐偟偨偺偼挊幰偱偁偭偰丆偦偙偵偼忣曬偺堄恾揑側忣曬偺慖暿偑擖傞丅亁偲偄偆庡挘偼晛曊揑偵惓偟偄偲峫偊傑偡丅偮傑傝偁傜備傞屄恖偺庡挘丒挊彂偵偼彂偒庤偺庡娤傗棫応偑斀塮偡傞傕偺偱偁偭偰丄亀拞棫亁側偳偲尵偆偙偲偼偁傝摼傑偣傫丅杮懡彑堦揑偵昞尰偡傟偽亀棫応偺側偄棫応亁側偳懚嵼偟側偄偺偱偡丅

丂傓偟傠栤戣偼丄偳偆傕僩儉僉儍僢僩偝傫偼擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢偵懳偡傞斀懳堄尒偼曃岦偟偨堄尒偲姶偠傞斀柺丄昗弨揑側擇巁壔扽慺壏抔壔壖愢偼拞棫揑側棫応側偺偩偲巚偄崬傫偱偄傞傆偟偑偁傞偙偲偱偡丅偙傟偱偼屼帺暘偺庡挘偲柕弬偟偰偼偄傑偣傫偐丠丠丅

丂妋擣偟偰偍偒傑偡偲丄巹偺棫応偼昗弨揑側娐嫬栤戣偵懳偡傞擣幆丄偲傝傢偗亀恖堊揑亁擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢偍傛傃偦偺嫼埿榑傪斲掕偡傞棫応偐傜偙偺杮傪彂偄偨偺偱偡丅

丂僩儉僉儍僢僩偝傫偼亀IPCC偺戞係師曬崘慜偵弌斉偝傟偨杮偱偁傞偐傜偟傚偆偑側偄偑丆IPCC戞係師曬崘偱偼丆尰嵼峫偊傜傟傞帺慠奅偺塭嬁偩偗偱偼愢柧偱偒側偄傕偺偑偁傝丆恖揑塭嬁偵傛傞壏幒岠壥僈僗偺塭嬁偲偟偐峫偊傜傟側偄偲尵偭偰偄傞丅亁偲尵偄傑偡丅IPCC戞巐師曬崘偵偮偒傑偟偰偼丄傑偡傑偡惌帯揑側傕偺偵側傝丄帺慠壢妛偺栤戣偲偟偰庢傝忋偘傞傋偒揰偼懚嵼偟側偄偲峫偊偰偍傝傑偡丅戞巐師曬崘偑弌偨偙偲偵傛偭偰愘挊偺婰弎傪彂偒捈偡傋偒揰偼懚嵼偟側偄偲峫偊偰偄傑偡丅傑偨丄帺慠壢妛偺棟榑偼徚嫀朄偱徹柧偱偒傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅

丂僩儉僉儍僢僩偝傫偼亀丒丒丒悽奅偺懡偔偺壢妛幰偑丆偙傟偵偼嶲壛偟偰偄傞丅偦偺慡偰偑娫堘偄偱偁傞偲偄偆偺偐丅亁偲栤偆偰偄傜偭偟傖偄傑偡偑丄偙傟偑擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢傪巟帩偡傞偙偲傪巜偡側傜偽丄偦偺捠傝偱偡丅偡傋偰偑娫堘偄偩偲峫偊偰偄傑偡丅僩儉僉儍僢僩偝傫偼柧擔崄氭愳偽傝偺僐儞僙儞僒僗庡媊亖懡悢寛偵榝傢偝傟偰偄傞傛偆偱偡丅帺慠壢妛偵偍偄偰懡悢寛偼慡偔柍堄枴偱偡丅廳梫側偺偼丄偦偺庡挘偑壢妛揑偵崌棟揑偐斲偐偱偡丅偙偺傛偆側愝栤偼慡偔柍堄枴偱偁傝丄偁側偨偺旕榑棟惈傪業掓偟偰偄傑偡丅

丂堎忢婥徾偵偮偄偰丄僩儉僉儍僢僩偝傫偺嫇偘偰偄傞帠徾偵懳偟偰丄姼偊偰愢柧偡傞昁梫惈傪姶偠偰偄傑偣傫丅巹偺棫応傪傕偆彮偟愢柧偟偰偄偒傑偡偲丄妋偐偵偙偺俁侽擭娫偁傑傝偺婜娫丄悽奅偺暯嬒婥壏偼忋徃孹岦傪帵偟偰偄傞傛偆偱偁傝丄偙傟偼娤應帠幚偱偡偐傜愘挊偵偍偗傞斸敾懳徾偱偼偁傝傑偣傫丅巹偼堦娧偟偰丄偙偺尰徾偺尨場傪恖堊揑偵攔弌偝傟偨擇巁壔扽慺偵傛傞徃壏偩偲偡傞擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢傪斸敾偟偰偄傞偺偱偡丅傑偨巹偼丄懠偺擇巁壔扽慺壏抔壔斸敾榑幰偺堄尒偼偁偢偐傝抦傝傑偣傫偑丄擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢傪斲掕偡傞偙偲偑栚揑偱偁傝丄偙傟偵戙傢傞婥壏偺忋徃婡峔傪愢柧偡傞懳埬傪採埬偟偰偄傞偺偱偼偁傝傑偣傫丅

丂僩儉僉儍僢僩偝傫偼亀CO2偵傛傞抧媴壏抔壔偺塭嬁偼慡偔奆柍偲偄偆偺偐丅亁偲尵偄傑偡偑丄媡偵僩儉僉儍僢僩偝傫偺楍嫇偟偨亀堎忢婥徾亁偑柧妋偵帠幚娭學偵傛偭偰擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢偵傛偭偰愢柧偝傟偨偙偲偑偁傞偺偱偟傚偆偐丠僩儉僉儍僢僩偝傫偼巹偺挊彂偺撪梕傪斸敾偡傞慜偵丄傑偢恖堊揑擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢傪側偤偁側偨偑怣棅偱偒傞傕偺偲峫偊偰偄傞偺偐傪椻惷偵怳傝曉偭偰傒偰偔偩偝偄丅偦偙偵尰幚偺娤應僨乕僞偐傜婣擺揑偵恖堊揑擇巁壔扽慺抧媴壏抔壔壖愢傪徹柧偡傞偲敾抐偱偒傞傛偆側帠幚偑懚嵼偡傞偺偱偟傚偆偐丠

丂捈愙揑偵僩儉僉儍僢僩偝傫偺尵偆堎忢婥徾偑暯嬒婥壏忋徃偱愢柧偱偒傞帠幚偼懚嵼偟傑偣傫偟丄傑偟偰暯嬒婥壏偺忋徃偼擇巁壔扽慺擹搙偺忋徃偱偼愢柧晄壜擻偱偡丅僩儉僉儍僢僩偝傫偺尵偆亀堎忢婥徾亁偼帺慠壢妛揑偵亀擇巁壔扽慺擹搙偺忋徃偺寢壥亁偩偲尵偆偙偲偼壗傜愢柧偝傟偰偄側偄偺偱偡丅帺慠壢妛揑偵愢柧偝傟偰偄側偄偙偲傪亀怣偠傞亁偙偲偼廆嫵揑怣嬄偱偁偭偰丄壢妛偱偼偁傝傑偣傫丅尰忬偱偼丄亀CO2偵傛傞抧媴壏抔壔偺塭嬁偩偲尵偆偙偲傪帵偡帠幚偼慡偔奆柍偱偁傞丅亁偲尵偆偺偑巹偺棫応偱偡丅傕偪傠傫偙傟傪暍偡傛偆側帠幚偑偁傟偽惀旕徯夘偟偰偄偨偩偒偨偄傕偺偱偡丅偦偺帪偵偼婌傫偱巹傕夵廆偟偨偄偲峫偊傑偡丅

丂僩儉僉儍僢僩偝傫偼亀傑偨丆挊幰偼嫗搒媍掕彂偑斸弝偝傟偨偙偲傕丆巆擮偑偭偰偄傞丅壗屘偩丅亁偲栤偆偰偄傑偡丅帺慠壢妛揑偵岆偭偨擣幆偵棫媟偟偨媍掕彂偑斸弝偝傟偨偺偱巆擮偩偲峫偊傑偡丅壗偺晄巚媍傕側偄偲巚偄傑偡丅

丂傑偨僩儉僉儍僢僩偝傫偼婥岓梊應僔儈儏儗乕僔儑儞傪亀怣偠偰亁偄傜偭偟傖傞傛偆偱偡丅婥岓梊應僔儈儏儗乕僔儑儞偵尷傜偢僔儈儏儗乕僔儑儞偲尵偆傕偺偼尰徾偑廫暘攃埇偱偒偨忋偱丄壢妛揑側妋偐傜偟偝偑妋棫偝傟偨棟榑偵婎偯偄偰丄偙傟傪墘銏揑偵棙梡偡傞庤抜偵夁偓傑偣傫丅婥岓偺曄摦偲偄偆丄掕惈揑偵尒偰傕傑偩慡偔偲尵偭偰傛偄傎偳夝柧偝傟偰偄側偄尰徾偼丄尰徾偺娤嶡偐傜婣擺揑偵棟榑傪慻傒棫偰傞傕偺偱偁傝丄偙偺嬊柺偵偍偄偰揹巕寁嶼婡偺悢抣僔儈儏儗乕僔儑儞側偳柍堄枴偱偡丅傑偟偰悢抣僔儈儏儗乕僔儑儞寁嶼寢壥偱棟榑傪徹柧偡傞側偳搢嶖偟偨敪憐側偺偱偡丅

丂僩儉僉儍僢僩偝傫偼悢抣寁嶼偵実傢偭偨偙偲偑偁傞偐偳偆偐晄柧偱偡偑丄俁師尦嬻娫偺暔棟尰徾偺僔儈儏儗乕僔儑儞偼偦傟傎偳娙扨側傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐傕婥岓偲尵偆抧媴婯柾偺柍婡揑帺慠偲惗暔揑帺慠偱峔惉偝傟傞鐃鐂懡條宯偺嫄戝側栤戣傪帪娫幉傕娷傔偨係師尦栤戣偲偟偰庢傝埖偆側偳丄偲偰傕弌棃傞傕偺偱偼側偄偲偄偆偺偑悢抣寁嶼壆偺堦斒揑側忢幆偱偡丅椺偊慡偰偺尰徾傪暘愅揑偵夝柧偱偒偨偲偟偰傕丄偙傟傪嵞峔惉偟偰抧媴婯柾偺栤戣偵懳偟偰堄枴偺偁傞寢壥偑摼傜傟傞偙偲偼嬥椫嵺側偄偙偲偱偡丅

丂偙偺揰偵偮偒傑偟偰偼巹側偳傛傝傕壂撽崅愱偺拞杮嫵庼偺彂昡傗HP偺婰弎傪嶲峫偵偟偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡偺偱丄偙偺掱搙偵偟偰偍偒傑偡丅

丂僄僱儖僊乕栤戣偵偮偄偰僩儉僉儍僢僩偝傫偼亀妋偐偵丆僀僯僔儍儖僐僗僩傪儔儞僯儞僌僐僗僩偱夞廂偱偒側偄傕偺偑傎偲傫偳偱偁傞偑丆扙愇桘埶懚幮夛乮掅扽慺幮夛乯傪柾嶕偡傞偙偲偼丆僒僗僥傿僫僽儖幮夛傪峔抸偡傞偨傔偵偼旕忢偵廳梫偱偁傞丅亁偼巹傕摨姶偱偡丅偦偺偨傔偵傕帡旕娐嫬媄弍偼揙掙揑偵斸敾偡傋偒偩偲峫偊偰偄傑偡丅

丂偨偩亀偙偺杮偵偼丆乭CO2抧媴壏抔壔嫼埿愢偺嫊峔乭偲暃戣偑偁傞偑丆偙偺杮偺昅幰偺尵偆偵偼丆壗傕偟側偄偙偲偑椙偄偦偆偩丅側傜偽丆偙偺杮偺弌斉傕丆儂乕儉儁乕僕偺塣塩傕慡偰傗傔傞傋偒偱偁傞丅彮側偔偲傕愇桘僄僱儖僊乕偑徚旓偝傟丆CO2偑攔弌偝傟偰偄傞丅亁偼偄偨偩偗傑偣傫丅偙傟偼姶忣揑側敧偮摉偨傝偱偼側偄偱偟傚偆偐丠

丂僩儉僉儍僢僩偝傫偼亀変乆偼丆崱丆帺暘偨偪偑惗偒偰偄側偄枹棃偺帪戙偵懳偡傞愑擟傪晧偆偰偄傞丅彮側偐傜偢丆CO2攔弌偵傛傞抧媴壏抔壔偺婋婡偺壜擻惈偑偁傞側傜偽丆偦傟偵庢傝慻傓偺偑変乆偺巊柦偱偼側偐傠偆偐丅昡壙偼屻悽偺恖傃偲偑偡傟偽椙偄丅亁偲尵偄傑偡丅偄傢備傞梊杊尨懃側偺偱偟傚偆偑丄梊杊尨懃偲偼壢妛揑側擣幆偵棫媟偟偨傕偺偱側偔偰偼側傝傑偣傫丅崱偺偲偙傠亀CO2攔弌偵傛傞抧媴壏抔壔偺婋婡偺壜擻惈亁偑側偄偺偱偡偐傜丄偙偺暥柆偵偍偗傞梊杊尨懃偲偼岆夝偵婎偯偄偨扨側傞柍懯偩偲峫偊傑偡丅傑偨丄昡壙偼屻悽偺恖偵擟偣傞側偳偲尵偆柍愑擟側懳墳偵偼巹偼梌偟傑偣傫丅崱壗傪側偡傋偒偐乮偁傞偄偼側偝偞傞傋偒偐乯傪媍榑偡傋偒偩偲峫偊傑偡丅

丂亀偲偄偆偙偲偱丆偙偺杮偐傜偼摼傞傋偒偲偙傠偑偁傑傝偵傕柍偄妱傝偵抣抜偑崅偄偲巚偆丅偙偺抣抜傪暐偆側傜偽丆懠偺杮傪慖傇傋偒偱偁傠偆丅椙彂偼偄偔傜偱傕偁傞丅亁偵偮偒傑偟偰偼巹傕渪渹偨傞巚偄偱偡丅敪峴晹悢傕彮側偔攧傟傞偐偳偆偐傕傢偐傜側偄杮偱偼丄弌斉幮偲偟偰傕偙偺掱搙偺壙奿愝掕偑尷奅側偺偱偡丅屼棟夝偔偩偝偄丅傑偨丄偣偭偐偔戝嬥傪偼偨偄偰屼峸擖偄偨偩偄偨偺偱偡偐傜丄曃尒傪幪偰偰壗偐傪撉庢偭偰偄偨偩偒偨偄傕偺偩偲丄拸怱偐傜愗偵偍婅偄偟偨偄偲巚偄傑偡丅

偼偐偨斉尦怴暦

嵼傝偺傑傑偵尒傞

晄抦壩彂朳丂暷杮怲堦

丂敋敪傪婲偙偟偨悈慺惢憿憰抲偼悈傪乽揹婥暘夝乿偟偰悈慺偲巁慺傪庢傝弌偟丄偦傟傪崅埑偱埑弅偟偰擱椏壔偡傞偲偄偆巇慻傒側偺偩偦偆偱偁傞丅幚梡壔偺偁偐偮偒偵偼怴僉儍儞僷僗偵偼俠俷俀傪弌偝側偄幵偑憱傝丄妛惗傗嫵怑堳偼俠俷俀傪弌偝側偄娐嫬偺壓丄埨怱偟偰壏抔壔杊巭幮夛傪幚尰偡傞偨傔偺曌妛傗尋媶偵庢傝慻傔傞偲偄偆偙偲側偺偩偑丄巹偑暘偐傜側偐偭偨偺偼悈傪乽揹婥暘夝乿偟偰悈慺傪惢憿偡傞偨傔偺揹婥偦偺傕偺偼偄偭偨偄偳偙偐傜堷偭挘偭偰偒偰偄傞偺偐偲偄偆偙偲偩偭偨丅怴暦偱傕僥儗價偱傕偦偺偙偲偵偼怗傟傜傟偰偄側偐偭偨丅

丂乽俠俷俀嶍尭乿傪鎼偆岺妛宯偺戝妛偩偐傜俠俷俀傪弌偝側偄夦偟偄帺壠敪揹憰抲偐側偵偐傪摻偟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄偑丄晛捠偵峫偊傟偽悈慺傪偮偔傞揹婥偼嬤偔偺壩椡偐尨敪桼棃偺偼偢偱偁傞丅摉慠丄偦傟傜偺敪揹強偱偼俠俷俀傕弌傞丅偦偆峫偊傟偽乽悈慺僉儍儞僷僗乿偼朿戝側帒尮偲僄僱儖僊乕傪楺旓偟偰嬊強揑偵俠俷俀傪嶍尭偟偰傒偣傞乽尒悽暔彫壆乿偵偡偓側偄偼偢偱偁傞偑丄偦偺偙偲傪巜揔偡傞曬摴偼偳偙偵傕側偐偭偨丅

丂杮彂亀壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐乗俠俷俀抧媴壏抔壔嫼埿愢偺嫊峔亁偱偼嘆偵偮偄偰丄戝婥拞偺俠俷俀擹搙偺忋徃偼壗傜偐偺尨場偱暯嬒婥壏偑忋徃偟偰抧媴偺扽慺挋憼憛乮庡偵偼奀梞乯偵梟夝偟偰偄傞朿戝側検偺扽慺偺堦晹偑墴偟弌偝傟偨偲棟夝偡傞偙偲偑壢妛揑偱偁傞偲丄奀梞岺妛傗抧媴壢妛偺尋媶惉壥傪徯夘偟側偑傜庡挘偡傞乮戝婥拞偺儊僞儞偺擹搙傕婥壏偺曄摦偵懳墳偟偰俠俷俀偲傑偭偨偔摨偠嫇摦傪帵偟偰偄傞丅偗偭偟偰媿偺僎僢僾偺憹壛偑尨場側偺偱偼側偄乯丅嘇偵偮偄偰偼丄尨場偑側傫偱偁傟壏幒岠壥偵傛傞壏抔壔偼惗懺宯偵偲偭偰偼岲傑偟偄丄壏抔偱幖弫側抧堟偺奼戝偲偟偰尰傟傞偲愢偔丅

丂偮偄偱偵弎傋偰偍偗偽丄偄傢備傞堎忢婥徾偼恖岺揑側擬尮偺曃傝偐傜婲偙傞壜擻惈偑崅偔丄嵒敊壔偲偦傟偵敽偆婹夓偼僌儘乕僶儕僘儉亖悽奅杅堈偺奼戝偑傕偨傜偟偰偄傞傕偺偱偁傞偙偲偼傾僼儕僇傗傾僕傾傪尒搉偡傑偱傕側偔丄擔杮偺擾嶳懞偺夁慳壔丒曵夡偺夁掱傪怳傝曉傟偽柧傜偐側偙偲偱偁傞丅

丂嬊強揑側俠俷俀偺嶍尭傪嫞偆傛偆側乽尋媶乿傗乽媄弍乿偵崙柉偐傜峣傝庢偭偨惻嬥偑拲偓偙傑傟乮偦偺偆偪偺戝晹暘偼廳岺傗廳揹儊乕僇乕丄僛僱僐儞偵棳傟崬傫偱偄傞乯丄懠曽偱偼媶嬌偺塈夞惗嶻偱偁傞乽僆乕儖揹壔僔僗僥儉乿傗愇桘丒峼暔帒尮偺楺旓偺忋偵惉傝棫偮乽懢梲岝敪揹乿傗乽晽椡敪揹乿側偳偺僀僇僒儅彜昳偑攧傝傑偔傜傟偰偄傞幮夛偼傗偼傝堎忢偱偁傞丅偦傟傜偺偙偲偑僥儗價偺僶儔僄僥傿斣慻偵搊応偡傞彈愯偄巘偲摨儗儀儖偺乽抧媴壏抔壔亖庈擬抧崠偵棊偪傞傢傛乿幃偺湗妳偺壓丄乽俠俷俀恀棟嫵乿偲偱傕宍梕偡傞偟偐側偄棤晅偗偺側偄乽壢妛怣嬄乿偵傛偭偰慀傝棫偰傜傟惓摉壔偝傟偰偄傞悽偺拞偼乽嫸偭偰偄傞乿偲偟偐巚偊側偄丅

丂寷朄夵惓側偳偡傞傑偱傕側偔丄僄僐丒僼傽僔僘儉偼忋晹丒壓晹峔憿偲傕偲偭偔偵惉棫偟偰偄傞偲傕偄偊傞偩傠偆丅敧峢堦塅丒戝搶垷嫟塰寳丒屲懓嫤榓偑丄抧媴偵傗偝偟偔丒娐嫬曐岇丒俠俷俀嶍尭丒儘僴僗乧偵偡傝懼偭偨偩偗側偺偩丅

丂偙偺傛偆側偁傗偆偄幮夛偑摓棃偟偰偟傑偭偨偙偲偵怴暦丒僥儗價偲偄偆儊僨傿傾偑怺偔偐偐傢傝丄寛掕揑側栶妱傪偼偨偟偰偄傞偙偲偼扤偺栚偵傕柧傜偐側偙偲偱偁傞丅弌斉傕壓惪偗偲偟偰慻傒崬傑傟偰偄傞偙偲偼摉慠丄帺妎偟偰偍偄偨傎偆偑傛偄丅

仭悈慺僉儍儞僷僗偼偳偙傊峴偔丠

仢帠屘偺奣梫

丂嬨戝偺悈慺僗僥乕僔儑儞乮悈慺敪惗憰抲乯偼乽僐儞僾儗僢僒乕儗僗崅埑悈慺偺惢憿丒挋憼乿傪栚偞偟偨傕偺偩偭偨丅偳偆偄偆偙偲偐偲偄偆偲丄悈傪揹婥暘夝偟偰悈慺偲巁慺傪嶌傞偲偄偆偙偲偱偼拞妛偺棟壢幚尡偲摨偠側偺偩偑丄偦傟傪暵偠偨僞儞僋撪偱峴偆偙偲偱400乣700婥埑偺崅埑僈僗傪惢憿偡傞丄偮傑傝悈慺偺惢憿丒挋憼偵寚偐偣側偄埑弅岺掱傪徣偔偙偲偑怴媄弍偺娽栚偲偝傟偰偄偨丅

丂嬨戝偼帠屘偺奣梫傪嘆揹婥暘夝偺僞儞僋撪偱憐掕奜偺壔妛斀墳偑婲偒偰撪晹偑從偗偰偄偨丄嘇僞儞僋撪偺埑椡偑1000婥埑偵忋徃偟偰攝娗偑攋楐偟偨丄偲偟偨偑丄偦偺尨場偲偟偰乮傾乯揹嬌偺僠僞儞偑崅埑偺巁慺偱敪壩偟偨丄乮僀乯悈慺偲巁慺傪妘偰傞崅暘巕枌偵寠偑偁偄偰巁慺偑悈慺懁偵棳擖偟偰斀墳偟偨丄側偳偺壜擻惈偑峫偊傜傟傞偑摿掕偼偱偒側偄丄偲偟偨丅乮07擭4寧偺曬崘彂乯

丂嬨戝偼乽崱偐傜峫偊傞偲丄崅埑傗崅擹搙偺巁慺拞偱偺暔幙偺怳傞晳偄側偳丄婎慴揑側尋媶偺愊傒廳偹偑懌傝側偐偭偨丅偙偺傑傑尰曽幃偱嵞奐偟偰傕丄摨偠孞傝曉偟偵側傞乿乮帠屘挷偺埾堳挿乯偲偟偰丄崅埑偱偺悈慺惢憿傪抐擮偟偨丅

丂偙偺悈慺惢憿憰抲偼嶰旽彜帠偑奀奜偺巕夛幮傪捠偠偰奐敪丒擺擖偟偰偄偨傕偺偱丄嶰旽彜帠偼嬨戝偺幚尡嵞奐抐擮傪庴偗偰乽奐敪宲懕偼擄偟偄乿偲偟偰偙偺巕夛幮傪夝嶶偟偰偟傑偭偨丅怴暦偺曬摴偱偼丄偙偺憰抲偼03擭偵帋嶌尨宆婡偑敋敪擱從帠屘傪婲偙偟偰偄偨偑丄偦傟偑嬨戝偵偼揱傢偭偰偄側偐偭偨偲偄偆偙偲傕柧傜偐偵側偭偨偲偄偆丅乮07擭5寧25擔 挬擔怴暦惣晹斉乯

仢孎杮戝偺乽愭椺乿

丂偙傟偼乽娭學幰偺忣曬嫟桳晄懌乿偲偄偆偙偲傜偟偄偑丄巹偵偼偳偙偐偱暦偄偨傛偆側榖偵巚傢傟偰側傜側偐偭偨丅斱嬤側椺偱埆偄偐偲偼巚偆偑丄摨偠崙棫戝妛偺孎杮戝妛偑傂偭偐偐偭偨僄僀僘堚揱巕帯椕枹悑帠審乮97擭乯偵傛偔帡偰偄偨偺偱偁傞丅孎戝偑暥晹徣偐傜50壄墌偐偺僇僱傪堷偭傁傝弌偟偰嶌偭偨乽僄僀僘帯椕丒尋媶奐敪僙儞僞乕乿乮偨偟偐偙傫側柤慜偱偟偨乯偺栚嬍帠嬈偲偟偰係恖偺俫俬倁姶愼幰乮僄僀僘枹敪徢乯偵柍撆壔偟偨儗僩儘僂僀儖僗傪拲幩偟偰姶愼偝偣丄偦偺怳傞晳偄偵傛偭偰姶愼幰偺懱撪偺柶塽婡擻偑岦忋偡傞偐偳偆偐恖懱幚尡傪偟傛偆偲帋傒偨傕偺偺丄僀儞僼僅乕儉僪丒僐儞僙儞僩傑偱峴偭偰杮恖偨偪傕偡偭偐傝傗傞婥乮傗傜傟傞婥丠乯偵側偭偰偄偨偲偙傠偵丄幚偼傾儊儕僇偱偺愭峴幚尡乮200乣300恖乯偱偼傑偭偨偔岠壥偑忋偑偭偰偄側偐偭偨偲偄偆榖偑旘傃崬傫偱偒偰丄寢嬊孎戝偼幚尡抐擮偵捛偄崬傑傟偨偲偄偆偙偲偑偁偭偨丅偦偺帪丄崱夞偺嶰旽彜帠偺栶妱傪壥偨偟偨偺偼丄傾儊儕僇偺憂栻儀儞僠儍乕丄僇僀儘儞幮偺巕夛幮偐傜儗僩儘僂僀儖僗偺摿嫋傪攦偭偨儈僪儕廫帤乮尰丒揷曈嶰旽乯偩偭偨丅

仢僟儅僔偑捠梡偡傞

丂摉帪傕崱傕乽娭學幰乿偺巚榝偑偳傫側傕偺偐偼抦傜側偄偑丄嬨戝偼崅埑壓偺悈慺惢憿丒挋憼幚尡偼抐擮偡傞偑丄悈慺尋媶偼堷偒懕偒悇恑偡傞曽恓偱丄乽幚愌偺偁傞埑弅婡傪巊偆曽幃偱悈慺僗僥乕僔儑儞偺嵞奐傪傔偞偡乿偲偟偨丅偄傢偔丄乽埨慡娗棟傪揙掙偡傞丅埑弅婡傪巊偆曽幃偱傕尋媶偼偱偒傞偼偢乿乮暿偺岺妛晹偺嫵庼乯丅

丂偍偄偍偄丄偦傟偼摉弶偺尋媶栚揑偺攋抅傪埨慡娗棟偺栤戣偵偡傝偐偊偨僟儅僔偠傖側偄偺偐丠丂嬨戝偺悈慺僗僥乕僔儑儞偼丄敪揹仺揹婥暘夝仺悈慺埑弅仺擱椏揹抮敪揹偲丄巇帠偺搳擖傪廳偹傞偛偲偵僈僋儞僈僋儞偲掅壓偟偰偄偔僄僱儖僊乕岠棪傪丄埑弅岺掱傪揹婥暘夝偵慻傒崬傓偙偲偵傛偭偰尒偣偐偗偩偗偱傕堷偒忋偘傛偆偲偟偨偲偙傠偵娽栚偑偁偭偨偼偢側偺偵丄乬尦偵栠偟傑偡乭偱偼乽尋媶乿偺堄枴偑側偄偱偼側偄偐亅偲丄媈栤偺傂偲偮傕偁偑傜側偐偭偨偲偙傠偵10擭慜偺孎戝偺帪傛傝傕帠懺偼怺崗壔偟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巹偵偼巚傢傟傞乮孎戝偺帪偼丄巹偼孎戝昦堾偵暥嬪傪尵偄偵峴偒傑偟偨乯丅

丂寢嬊丄偙偺乽悈慺僉儍儞僷僗乿偯偔傝偵実傢偭偰偄傞尋媶幰偨偪偼丄帺暘偨偪偺尋媶偺乽昡壙乿傕偱偒側偄恖偨偪偩偲偄偆偙偲偑夵傔偰徹柧偝傟偰偟傑偭偨偲偄偆偙偲偵側傞偩傠偆丅

仢嶻憤尋偲儘僗傾儔儌僗尋媶強

丂07擭11寧丄偦偺嬨戝埳搒乽悈慺乿僉儍儞僷僗偵撈棫峴惌朄恖丒嶻嬈媄弍憤崌尋媶強乮偮偔偽巗乯偑乽悈慺嵽椏愭抂壢妛僙儞僞乕乿傪奐強偟偨丅偙傟偼撈朄偑暿偺撈朄偵尋媶埾戸傪偡傞偩偗偱側偔巤愝傑偱嶌偭偰偟傑偆偲偄偆捒偟偄傕偺偱乮擔杮弶丠乯丄偙偙偱偼乽嶻憤尋傗嬨廈戝偺傎偐奺崙偺尋媶幰寁栺50恖偑丄悈慺偺怤擖偱嬥懏嵽椏偑楎壔偡傞悈慺惼壔偲屇偽傟傞尰徾偺夝柧傗悈慺偺擬揱摫側偳偺尋媶傪恑傔丄埨慡惈偺妋棫傪栚巜偡乿偺偩偲偄偆丅

丂摉弶偺悈慺僗僥乕僔儑儞偺敋敪尨場偼崅埑丒崅擹搙壓偱偺暔幙偺怳傞晳偄偱丄偙偺僙儞僞乕偱偼崅埑壓偱偺悈慺惢憿傪憐掕偟偰偄傞偺偐偟偰偄側偄偺偐晄柧偱偁傞偑丄婥偵側傞偺偼嶻憤尋偺悈慺尋媶偺埾戸愭偱偁傞丅崙撪偱偼嬨戝偱偁傞偑丄奀奜偱偼傾儊儕僇偺儘僗傾儔儌僗尋媶強偲偝傟丄偦傟偧傟100壄墌扨埵偺尋媶埾戸旓乮惻嬥乯偑搳擖偝傟傞偺偩偲偄偆丅

丂嬨戝偺尋媶悈弨偑拞妛偺棟壢幚尡幒暲傒偱偁傞偙偲偼敾偭偰偄傞偑丄儘僗傾儔儌僗尋媶強偼傾儊儕僇偺妀敋抏惢憿偺楌巎偺拞偱忢偵拞怱偵埵抲偟偰偒偨尋媶巤愝偱偁傞丅尨敋傪妋幚偵敋敪偝偣傞媄弍丄偁傞偄偼孯帠梡尨巕楩偐傜僾儖僩僯僂儉傪惢憿偡傞媄弍丄偦偺傛偆側妀暫婍惢憿偺拞偱拁愊偝傟偨嬥懏嵽椏偺奐敪媄弍偑丄偄傑嵟愭抂偺乽悈慺嵽椏乿偺奐敪媄弍偲偟偰悢100壄墌偺戙壙偱庢堷偒偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅乽抧媴壏抔壔偺尨場偱偁傞CO2傗懠偺桳奞側僈僗傪弌偝側偄僋儕乕儞側僄僱儖僊乕偲偟偰拲栚偝傟偰偄傞乿擱椏揹抮偺幚梡壔偺偨傔偵丅

丂偙偙偵偼丄戞擇師戝愴埲慜偐傜戝検攋夡暫婍惢憿偺偨傔偵偮偓偙傑傟偰偒偨傾儊儕僇偺嫄妟偺孯帠搳帒偑70梋擭屻偺崱丄乽桞堦偺旐敋崙乿僯僢億儞偐傜夞廂偝傟偰丄偝傜側傞乽尋媶丒奐敪乿偵搳帒偝傟傞偲偄偆僒僀僋儖偑婄傪擿偐偣偰偄傞偺偱偁傞丅

丂偐側傝僌儘僥僗僋側峔恾偩偲巚偆偑丄尒曽偵傛偭偰偼僗僥僉側偙偲偩偲峫偊傞恖傕偄傞偐傕偟傟側偄丅側偤側傜丄愴憟偺偨傔偺媄弍偑抧媴壏抔壔杊巭偲偄偆媶嬌偺乽暯榓栚揑乿偵揮梡偝傟傞偺側傜丄偦傟偼偒偭偲僴僢僺乕偱儔僽仌僺乕僗側偙偲偲斵傜偵偼巚偊傞偩傠偆偐傜偩丅乽悈慺僉儍儞僷僗乿偑姰惉偟偨偁偐偮偒偵偼丄僸儘僔儅丄僫僈僒僉偱從偒嶦偝傟偨40枩恖偺巰偼儉僟偱偼側偐偭偨偲偄偆偙偲偵側傞丅偦傟偼慡恖椶偺媬嵪偵乬峬專乭偟偨偺偩丅偦偺偲偒斵傜偼尵偆偺偩傠偆丄乽巹偨偪偼夁偪傪偔傝曉偟傑偣傫偱偟偨丅埨傜偐偵偹傓偭偰偔偩偝偄乿偲丅

惣擔杮怴暦2008擭1寧6擔

斉尦擔婰乽昘壨帪戙偺彫弔擔榓偵乿

晄抦壩彂朳丂暷杮怲堦

丂懢梲岝敪揹傗晽椡敪揹偼帒尮愡栺揑偱僄僐偩偲寲揱偝傟偰偄傞偑丄杮摉偩傠偆偐丅揤婥師戞丄晽傑偐偣偺敪揹曽幃偼偄偮僗僩僢僾偡傞偐梊應偱偒側偄丅廬偭偰丄僄僐敪揹偑峀傑偭偰傕揹椡偺嫙媼媊柋傪晧偆揹椡夛幮偼揹婥偺惗嶻検傪尭傜偣偢丄娐嫬晧壸偼憹偊偙偦偡傟尭傞偙偲偼側偄丅惗嶻検偑尭傜偢斕攧検偼尭傝丄偍傑偗偵僄僐敪揹偺梋忚暘傑偱攦偄庢傜偝傟傞揹椡夛幮偼宱塩偑埆壔丄僣働偼揹婥椏嬥偺抣忋偘偲偟偰変乆偵夞偝傟傞丅偙傫側偺偺偳偙偑僄僐偐丅

丂亀壏抔壔偼桱偆傋偒偙偲偩傠偆偐乗CO2抧媴壏抔壔嫼埿愢偺嫊峔亁偑斉傪廳偹偰偄傞丅梒抰側婥岓儌僨儖偵傛傞枹棃梊應偐傜扙偟偰丄娐嫬栤戣榑媍丄僄僱儖僊乕栤戣榑媍傪壢妛偺摴偵堷偒栠偡偙偲傪採彞偟偨傕偺偩丅

丂尰嵼偼抧媴巎揑偵偼昘婜偲娫昘婜偑廃婜揑偵孞傝曉偡乽昘壨帪戙乿偱偁傞丅暥柧偼堦枩擇愮擭慜偺娫昘婜偺摓棃偲偲傕偵巒傑傝丄埲屻偼昐擭偱嶰乗巐搙偺忋壓偼捒偟偔側偄婥壏偺曄壔偵東楳偝傟揔墳偟側偑傜懚懕偟偰偒偨丅昘壨帪戙偺彫弔擔榓偺娫昘婜偵壏抔壔傪桱偊傞偙偲偺偍偐偟偝傛丅