HP�Ǘ��҂���

No.222�@�i2006/08/06�j�C��\���V�~�����[�V�����̖��_

�@���ꍂ��̒��{����N�搶����搶�̖w��C���e�Ȃ�ǂ��x�i�����FRichard C.J.Somerville���@THE

FORGIVING AIR

)�Ƃ����{�����������܂����B����͍��c�@�l�@�n�����Z���^�[���甭�s����Ă��܂����A�c�O�Ȃ���i�ł��B���e�͋C��\���V�~�����[�V�����Ɍg��錤���҂ɂ���ʌ����̉�����ł��B���e�͑���ɂ킽���Ă���A300�ł���咘�ł��B

�@���܂�A���l�v�Z���̂��̂ɂ͐[���肵�����Ȃ��ƍl���Ă���̂ł����A���݂̃V�~�����[�V�����ɂ��āi���̍ہA���f���̑Ó����͕ʂ̖��Ƃ��Ă����܂��j�̋^��_�������܂Ƃ߂Ă������Ǝv���܂��B

�@�܂��d�v�ȃ|�C���g�́A�C�ۗ\��V�~�����[�V�����ƋC��\���V�~�����[�V�����͎��Ĕ�Ȃ���̂ł��邱�Ƃ��m�F���Ă������Ƃł��B

�@�C�ۗ\���V�~�����[�V�����́A�C�ۗ\��ɗp������A�Ⴆ�Ζ����̓V�C��肤�Ƃ����Z���I�ȏ����\���ł��B����́A���ݎ��_�̋C�ۊϑ��f�[�^�i�����l�j����͂��āA���l���f�����g���Đ����Ȃ������T�Ԃ̌����_����̕ϗe�����ԕ����ɒǐՂ���V�~�����[�V�����ł��B��������w�I�ɂ͏����l���i����ŏ�����Ԃɂ�����e��������j�Ƃ������ނɊ܂܂�����̂ł��B

�@���̖��Ɋւ��Ă͉ߋ��̋C�ۊϑ��f�[�^����A���Ɏ��ʂ����C���z�u�Ȃǂ̃f�[�^�i�����l�j��T���o���A��������̎��ۂ̋C�ۂ̕ϗe�̋L�^�ׂ�ƁA�Q�`�R�T�Ԍ�ɂ͂܂������قȂ�C���z�u�ɂȂ邱�Ƃ����ؓI�Ɋm�F����Ă��܂��B����͋C�ۂƂ����ɂ߂ĊO���Ɏア���ۂ́A�ق�̏����̏����ω��ł����悤�ɂ��ϗe�����邱�Ƃ������Ă��܂��B�܂�A�����ɐ��I�ȃV�~�����[�V�������f�����\�z�ł����Ƃ��Ă��A�C�ۂɉe�����y�ڂ������l�����S�ɔc�����邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂Łi���ۂ̋C�ی��ۂɊւ��鏉���l�͖����ɑ��݂��邪�A�C�ۃ��f���͗L���̃f�[�^�ŏ�������邽�߁j�A�Q�`�R�T�Ԍ�ȍ~�̗\���͕K���O���Ƃ������Ƃł��B

�@����̓o�^�t���C�E�G�t�F�N�g�i���̉H�������ʁj�ȂǂƌĂ�Ă��܂��B����͐�ɉ����ł��Ȃ����ł���A�V�~�����[�V�������f�������k�ɂȂ�A�F�X�ȉe������荞�߂Ύ�荞�ނقǁA�����ȏ�ɑ��ă��f�����q���ɔ������邱�ƂɂȂ�A�t�ɉ��̕s���萫�����傷��\�����������Ă��܂��B����́A�C�ۗ\���̐��x������ȏ㌀�I�ɉ��P�����\���͂���܂���B

�@�����炭�������N�A�d�q�v�Z�@�̐��\�͔���I�Ɍ��サ�Ă��Ă���A�C�ۗ\�����f���̃��b�V�����͋}���ɑ����Ă���i������𑜓x�̉��P�ƌĂԁj�͂��ł����A�\�����x�͂���قlj��P����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B���ɈȑO�����C�ۗ\�����x�����サ�Ă���Ƃ�����A���f�������P���ꂽ�Ƃ��������A�C�ۉq������̊ϑ��f�[�^���܂ދC�ۊϑ��̐������������Ƃɂ�鏉���f�[�^�̏��ʂ����������ʂ��傫���̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B

�@����ɑ��āA�C��\���V�~�����[�V�����́A�C�ۂɉe�����y�ڂ��ƍl�����镨���I������^�����ꍇ�́w����ԁx�����߂���̂ł��B����ԂƂ͎��Ԃɑ���ω��̂Ȃ���Ԃ̂��Ƃł�����A�C��\���V�~�����[�V�����ɂ͎��ԗv�f���܂܂�Ȃ��̂ł��i���邢�͖��Ӗ��j�B����͐��w�I�ɂ́w���E�l���x�ƌĂ�镪�ނɊ܂܂�܂��B���E�l���ł́A�v�Z�̋N�_�ƂȂ鏉���l�̉e�������A���߂����Ԃɂ����镨���I�ȏ��������ʼn������߂��邱�Ƃ��O��ƂȂ�܂��B

�@���ۂ̒n�����ɂ�����C��ƒn�\���i�C�m���܂ށj�͑��݂ɉe�����y�ڂ������Ȃ���ω��������ʂł��B���R���ԓI�ȗ������n�\���ɍ�p���Ȃ���F�X�ȃt�B�[�h�o�b�N�������Ŕ���`�Ȍ��ۂł��B�n���̂��ǂ������j�I�ȕω������݂̋C��ɑ傫�ȉe����^���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B�܂������������������ɑ��āA�n���V�X�e���̂Ƃ肤������C��͒P��ɂ͒�܂�Ȃ��ƍl����ׂ��ł��B�\���̊�_�ƂȂ鏉���l�⎞�ԓI�ȕω��E���ݍ�p���������E�l���Ƃ��ċC���\�����邱�ƂȂǕs�\���ƍl�����܂��B

�@�����Ɍ��ݍs���Ă���C��\���V�~�����[�V�����̑傫�ȉR������܂��B�܂茻�ݍs���Ă���V�~�����[�V�����́A���ԕ����Ɍ��ۂ�ǐՂ��ėႦ�ΐ���2100�N�̋C���\�����Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��B���ۂɍs���Ă���̂́A�Ⴆ�i�ܘ_��_���Y�f�n�����g���������������Ƃ����O��Łj��C���̓�_���Y�f�Z�x��700ppm�ɑ��������ꍇ�̒���Ԃ̉��z�n�����ǂ��Ȃ邩���v�Z���������ł���A���̓r���o�߂ɂ͂܂������Ӗ����Ȃ��̂ł��B������C�x�����Ƃ������̂ł���A���ԓI�ȕϗe���u�\���v���Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��B���̏������ς��Ȃ��Ƃ��āA��_���Y�f�Z�x�����̋C�x�iclimate

sensitivity�F�C��V�X�e���̊O���ł̓���̕ω��ɂ���ċN���邱�Ƃ����҂����C��ω��̑傫���j�Ƃ��āA����������ƋC�����オ�邩������Ȃ��Ƃ����̂��������瓾������̂��ׂĂȂ̂ł��B

�@�{���̈Ӗ��ł̋C��̏����\���V�~�����[�V�����ł́A���݂��N�_�Ƃ��鏉���l���Ƃ��āA�n�\���Ƃ̑��ݍ�p���l���������ԕ����̒ǐՃV�~�����[�V�������������܂���A���Ǎ����̋C�ۗ\���V�~�����[�V�������f���̗\���s�\���������ł��Ȃ������������Ƃ���A�C��\���͕s�\���Ƃ������_�����Ȃ��̂ł��B

�@HP�Ɋ�e�����������]�琳�����̎咣

-

����ŁA�u�C�l�V�~�����[�V�����v�́A��C��CO2�Z�x�Ȃǂ̊O���������C-�C�m-���ʌn�̐��l���f���ɗ^�����ꍇ�ɁA�C�ǂ̂悤�ɂȂ邩�̍Č������݂���̂ł���A���X�̋C��(������̂ǂ̏ꏊ�ɒ�C�������邩)�͖��Ƃ��Ȃ��B

-

�]���āA�u�C�ۂ̓J�I�X�Ȃ̂Œ����\���͕s�\�v�Ƃ������́A�C��ɂ��Ă͂��̂܂܂͓��Ă͂܂�Ȃ��B���X�̋C�ۂ��\���ł��邩�ǂ����́A�C��V�~�����[�V�����ł̓n�i����C�ɂ��Ă��Ȃ��B

�́A�C�x�ɂ��Ă̐��l�����i�ނ́w�Č��x�ƌ����Ă��邪�s�K�ȕ\���ł���j���C��\���Ɠ��ꎋ�ł���Ƃ����܂��������t���̂Ȃ��\�f�ɉ߂��Ȃ��̂ł��B

�@2���̊��o�ρE����w��̉��g���Ɋւ��铢�_��Œ��{�搶���u�c���w�I�ɂ͏����l���������Ă���̂��H�v�Ƌ^���悵�Ă���̂͂��̂�����̂��Ƃ������Ă�����̂��ƍl���܂��B

�y�Q�l�z���`�E����`�E���E����E����

�@���̏��A����������Â炢���t���o�Ă��Ă��܂��̂ŁA���t�̐��������Ă����܂��B

�@���`�Ɣ���`

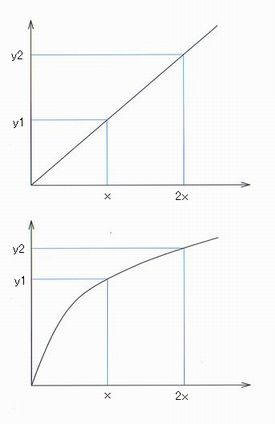

�@���镨�����ۂɑ�����͂� �� �A����ɑ��鉞���� �� �Ƃ��ăO���t��`���܂��B���� �� �ɑ��鉞���� ���P �A2�{�̓��� 2��

�ɑ��鉞���� ��2 �Ƃ��܂��B���̂Ƃ��Ay2��2��1 �ɂȂ�ꍇ�A���� x �Ɖ��� y

�͐��`�W�ɂ���ƌĂт܂��B�O���t�̓����͒������ƌ������Ƃł��B����ȊO�̏ꍇ�̓O���t�͋Ȑ��ɂȂ�A����`�W�ƌĂ�܂��B

�@���`�W�ɂ���ꍇ�́A���͂��������ɕ������Ă��ꂼ��̉�����P���ɉ������킹��ƑS�̂ɑ��鉞�������߂邱�Ƃ��o���܂��B�������A����`�W�ɂ���ꍇ�́A��

�̕ω��ɔ����ĉ����̑������ω����邽�߂ɕ����������͂� �� ���̂ǂ��Ɉʒu���邩��������Ȃ���ΐ��������������߂邱�Ƃ��o���܂���B

�A���E����E����

�@���������Ԏ��A�c�������镨�����ۂ̉����Ƃ��ăO���t��`���܂��i��}�j�B���� t �̌o�߂ɑ��ĉ������ω����Ȃ��ꍇ�i t

���ɕ��s�Ȓ����j����ƌĂсA�ω�����ꍇ�����ƌĂт܂��B

�@���镨�����ۂ̓��͂ɑ��鉞������ɒP��̒������邢�͋Ȑ��Ƃ��ĕ\�����킯�ł͂���܂���i���}�j�B������ y1 ��ʉߓ_�Ƃ��Ĉ�U y2

�ɂȂ�A���̌�Ă� y1 �ɂȂ������� x1��x3 �ɂȂ�ꍇ�A���̕������ۂ͗����ɉe�����邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@�C�ۂ��邢�͋C�ۂ́A�n���V�X�e���̂��܂��܂ȗv�f�ɂ���č\������Ă���̂ŁA���炩�ɔ���`���ۂł���A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɉڂ�ς��̂Ŕ���ł��B�܂��C�ۂ��邢�͋C��̕ϓ��͒n���V�X�e�����\�����邳�܂��܂ȗv�f�ɑ��ăt�B�[�h�o�b�N�������N�����܂��̂ŁA�ߋ��̕ϓ������݂̋C�ۂ��邢�͋C��ɔ��f����Ă���̂ŁA�����̉e�����Ă���ƍl������̂ł��B

No.221�@�i2006/08/03�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��@�ԊO��

�@�O��܂ł̌����ŁACO2�n�����g�����А��������ɂ��������Ȃ��̂ł���A���R�Ȋw�̖��ɒl���Ȃ����̂ł��邩�����炩�ɂȂ����ƍl���Ă��܂��i�����͎��Ȃ����������̂͏��m���Ă��܂����E�E�E�j�B

�@����܂ŁA�Ⴆ�ΒƓc�֎��ɂ���ăG���g���s�[�w��A�����w��A�����Ċ��o�ρE����w���Ƃ��āA��_���Y�f�n�����g�����А��̎��R�Ȋw�I�ȕs���������i�����Ă��܂������A�w�����ɂ��x��_���Y�f�n�����g�����А����x�����錤���҂͐��ʂ��炱�̖��ɑ���c�_���s�����Ƃ�������āA���̖��̂��肩�����ɂ��邱�Ƃ��I���ɔ����Ă��܂����B

�@�K���A����������ɂ���č�N�̊��o�ρE����w��ɂ����ĒƓc���̃��|�[�g�ɑ��锽�_���s���A���N2���̓��_��ɂȂ���܂����B�ނ�̂������ŁA��_���Y�f�n�����g�����А����x�����錤���҂̎v�l�ߒ����������ꂽ�`�Œ��ꂽ���Ƃ́A���ɗL�Ӌ`�ł������ƍl���Ă��܂��B

�@���_�I�ɂ́A��_���Y�f�n�����g�������Ȃ����A��C����_���Y�f�Z�x�㏸���ΔR���R�Č��������ɂ͂܂��������ؓI�ȏ؋����Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�ނ�̎咣�͒n���t�����e�B�A�ɑ�\�����A���Ɛ헪�Ɍ㉟�����ꂽ����Ȍ�����ɂ�����L�ۖ��ۂ̎����҂ɂ�鐔�l�v�Z�i�e���r�Q�[���H�j�Ə؋��Ɋւ���c��ȃ��|�[�g�́w�ʁx���Ȃ��ē�_���Y�f�n�����g�����А��𐳂����̂��Ƒ�O�Ɏv�����܂���A�����\�̂悤�Ȃ��̂��Ɗm�M����Ɏ���܂����B

�@���������̓��_��ɂ�����_�����̏Љ��A�����w��̍��ǎҎ����w��_���Y�f�n�����g�����͋��ȏ��ɂ������Ă���A�命���̉Ȋw�҂̔F�߂�Ƃ���ł���A���X�������������K�v�͂Ȃ��x�Ƃ������ɏ�Ȃ��w���R�x�ŒƓc�_���̌f�ڂ����ۂ����p���ɁA���{�̎��R�Ȋw�����̐��ނ̌��@���Ɍ���Ă���ƍl���܂��B

�@�w�����邢�͎Ⴂ�����ҏ��N�ɂ́A�����҂ւ̓���I�����Ȃ����ƂS���F���Ă��܂��B�����B

No.220�@�i2006/07/28�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��J

�@�O��܂ŁACO2�n�����g�����А��̗��_�I�Ȕw�i�ɂ���wCO2�n�����g�������x�Ɓw��C��CO2�Z�x�㏸�ΒY�E�Ζ��R�Č������x�ɂ��Č������Ă��܂������A���ǂ����̉����������邱�Ƃ��o���Ȃ����Ƃ��m�F�ł��܂����BCO2�n�����g�����А����w�M���āx����l�̑����́A����Ă����؋��̑����������̐��������Ɗ��Ⴂ���Ă��邾���Ȃ̂ł��B

�@�ł������ɂ���A�w�ߔN�ϑ�����Ă���C���̏㏸�X������C��CO2�Z�x�̏㏸�ɂ��t���I�ȉ������ʂ������Ȃ̂��x���邢�́w��C��CO2�Z�x�̏㏸�̌������ΒY�E�Ζ��̔R�Ăɂ���Ĕr�o���ꂽCO2����C���ɑI��I�Ɏc�����邽�߂Ȃ̂��x�͂܂�����������Ă��Ȃ��̂ł��B���ꂪ������Ȃ�����A����Ă���؋��͂��ׂĖ����Ȃ̂ł��B

�@�܂��A���������܂�CO2�n�����g�����А����咣����҂́wCO2�n�����g�������x�Ɓw��C��CO2�Z�x�㏸�ΒY�E�Ζ��R�Č������x�̎��R�Ȋw�I�ȑÓ������������邽�߂̉���Ƃ��āA�wCO2�n�����g�������x�Ɓw��C��CO2�Z�x�㏸�ΒY�E�Ζ��R�Č������x�Ȃ�����������Ƃɍ\�����ꂽ���l���f���ɂ��V�~�����[�V�������ʂ͐������Ƃ����w���_�x��p����Ƃ����ɂ߂ď����I�Ȍ���Ƃ��Ă����̂ł��B

�@�wCO2�n�����g�������x�Ɓw��C��CO2�Z�x�㏸�ΒY�E�Ζ��R�Č������x�����ؓI�ɐ����ł��Ȃ�����A�؋���������ςݏd�˂Ă����Ӗ��ł��B�ނ�͏؋����d�˂邱�Ƃɂ���āA�wCO2�n�����g�������x�Ɓw��C��CO2�Z�x�㏸�ΒY�E�Ζ��R�Č������x�����ł��Ȃ����Ƃ��Гh���悤�Ƃ��Ă���̂ł��B����͉Ȋw�ł͂Ȃ����\�s�ׂƂ����ׂ��ł��B

�@���̂悤�ȏ����o�����w�i�ɂ́A���{�ɂ���������̊w��g�D��CO2�n�����g��������ے肷��悤�Ș_�������Ђɂ���Ĉ���Ԃ��Ƃ����ُ펖�Ԃ����̈���ƂȂ��Ă��܂��B�������ɂ��ƁwCO2���g�����ʼnߋ�2003�N�܂ł�928���̘_��������A���̒��ɂ͂P�����ᔻ�_���͂Ȃ��x�Ƃ������Ƃł��B����͔ᔻ�������Ƃ������ł͂Ȃ��A�{�ǒi�K�ň���Ԃ���Ă��錋�ʂȂ̂ł��B�����l�I�ɒm�����ł��A�Ɠc�ɂ���Ċ��o�ρE����w��╨���w��ɑ��čĎO�_���̒�o���s���Ă��܂����A�܂��������R�Ȋw�I�ȗ��_�ȊO�̗��R�ň���Ԃ���Ă����̂ł��B

�@�������A�Ɠc�̔S�苭���Ή��̌��ʁA���ɉ{�ǐ��x�����z���ĕ����w���CO2�n�����g�������̔ᔻ�_�����f�ڂ���邱�ƂɂȂ�܂��B�Ɠc�̔S�苭���Ή��Ɍh�ӂ�\���ƂƂ��ɁA���̈ꗃ��S�������Ƃ��ւ�Ɏv���܂��B

�@�ȏ�łƂ肠��������̌������I�����܂��B���A���̘A�ڂ͍č\��������Ŗ{�҂̕��Ɍf�ڂ���\��ł��B

No.219�@�i2006/07/24�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��I

�@���āACO2�n�����g�������̌����ɓ���O�ɁA�O��̓��e�ɂ��Ă��������⑫���Ă������Ƃɂ��܂��B

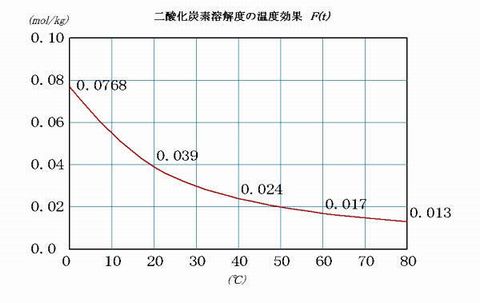

�@���Ɏ����}�́A��C��CO2�Z�x�̕ϓ��ɂ��Đ������邽�߂̗n��x�Ȑ�����̖͎��}�ł��B

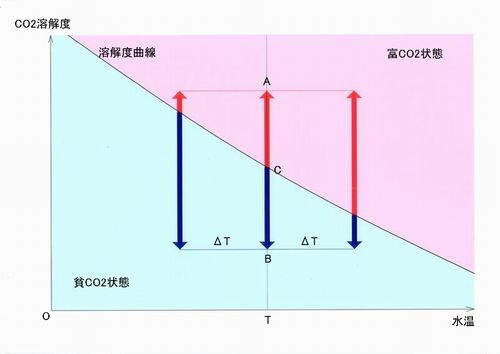

�@����T�ɑ���CO2�n��x�Ȑ���̓_��C�Ƃ��܂��B����͐���T�ɂ����ăw�����[�̖@�������镽�t��Ԃɑ������܂��B�����ł͊C���ʂɂ����đ�C��CO2�ɑ��ċz�������o������܂���B

�@����ɑ��Ă���C��A�ł͓����C�����A������C��CO2�Z�x�ł�����ɂ�������炸�A�\�w����CO2�Z�x��C�_���������l�������Ă��܂��i�xCO2��ԁj�B���̊C��ł͗N���Ȃǂɂ���ċ��������L�@�Y�f������Ɏ_�������CO2�����Ă���ƍl�����܂��B�C��A�ɂ�����CO2�Z�x��C�_�ɑ�����̑傫����CO2�̐������x�Ɉˑ����A�����傫���ق�CO2�������x�͑傫���A������CO2���C���ɕ��o�i�Ԃ�������̖��j���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�t�ɂ���C��B�ł͕\�w����CO2�Z�x��C�_�����Ⴂ�l�������Ă��܂��i�nCO2��ԁj�B���̊C��ł͐���Ɍ��������邢�͂��̑��̃|���v��p�ŕ\�w������CO2������Ē��[�w�ɑ��荞��ł���ƍl�����܂��B�C��B�ɂ�����CO2�Z�x��C�_�ɑ�����̑傫����CO2�̏���x�Ɉˑ����A�����傫���ق�CO2����x�͑傫���A������CO2���C������z���i���������̖��j���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����Ŏ������悤�ɁA����T�ɂ�����n��x�Ȑ��ɑ�����ۂ�CO2�n��ʂ̃O���t�̏c�����̕�́A���ڂ���C��̕\�w���̐������w�I�ȓ����Ȃ����C�m���[�w�Ƃ̕����z�Ɋ�Â������ɂ���ċK�肳���ƍl�����܂��B���̊C��̓����́A�Z���I�Ŕ����Ȑ����ω��ɂ͉s�q�ɂ͔��������A��C��CO2�Z�x�̒����I�ȕϓ��X�����x�z����v�����ƍl�����܂��B

�@���ɁA�����ŒZ���I�Ȑ����㏸��T��������ƁA����܂ŕ��t��Ԃɂ������C��i�_C�j�ł͕��t��Ԃ����邽�߂�CO2���C���ɕ��o���܂��B

�@�C��A�ł́A�����iT�{��T�j�ł͗n��x�Ȑ�����̃v���X�̕����X�ɑ傫���Ȃ邽�߂ɁA�X�Ɋ�����CO2����o����悤�ɂȂ�܂��B�C��B�ł́A�n��x�Ȑ�����̃}�C�i�X�̕����������Ȃ�A�z���ʂ͏������Ȃ�܂��B�C��B�ł́A��T�����������傫���Ȃ�Ƌt��CO2���C���ɕ��o���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����ŒZ���I�Ȑ����ቺ��T��������ƁA����܂ŕ��t��Ԃɂ������C��i�_C�j�ł͕��t��Ԃ����邽�߂�CO2���C������z�����܂��B

�@�C��A�ł́A�����iT�|��T�j�ł͗n��x�Ȑ�����̃v���X�̕����������Ȃ邽�߂ɁACO2�̕��o�͏������Ȃ�܂��B�C��A�ł́A��T�����������傫���Ȃ�Ƌt��CO2���C������z�����邱�ƂɂȂ�܂��B�C��B�ł́A�n��x�Ȑ�����̃}�C�i�X�̕����傫���Ȃ�A�X�ɋz���ʂ��傫���Ȃ�܂��B

�@���̂悤�ɁA�Z���I�i���x�ω��ɂ��t�B�[�h�o�b�N�ł��̊C��̕\�w���̐������w�I�ȓ����Ȃ����C�m���[�w�Ƃ̕����z�Ɋ�Â��������傫���ω����Ȃ��͈́j�ȕ\�w�����̃v���X�̕ω��ɑ��āACO2����o����C��ł͍X�ɕ��o�����������ACO2���z������C��ł͋z�����s���������邱�ƂɂȂ�A�S�̂Ƃ��đ�C��CO2�Z�x�͏㏸�X�����������ƂɂȂ�܂��B�}�C�i�X�̕ω��ɑ��Ă͋t�̂��Ƃ��N����܂��B

�@�\�w�����̒Z���I�ȕω��́A�w�����[�̖@���Ɋ�Â����w���t��Ԃ�ω������A�Z���I�ȑ�C��CO2�Z�x�ϓ��������N�����ƍl�����܂��B

�@�ł́A�ȉ�CO2�n�����g�������̎咣���������鎖�ɂ��܂��B

�؋��T�@���ΔR���ɂ���C��CO2�ʂ�350Gt-C�ł���A�e���͏������Ȃ��B

�@CO2�n�����g�������ł́A�l�דI�Ȏ�ɉ��ΔR���̔R�Ăɂ���đ�C���ɕ��o����CO2�̔������x����C���ɒ~�ς������邱�Ƃɂ���đ�C����CO2�Z�x���㏸����Ƃ��Ă��܂��B

�@���̍l�����́A�N�Ԗ�200Gt-C�ɂ��y�Ԓn�\�i�C�m���܂ށj�Ƒ�C�̊Ԃ�CO2�̈ړ��Ƃ������I�ȕω����A�P���ɐl�דI���ʈȊO��CO2�ړ��͋ύt���Ă���Ƃ��Ė�������ƌ������܂�ɂ����I�ȉ���Ɋ�Â������̂ł��B

�@�l�דI�Ȍ��ʂƂ��Ă��A�Ⴆ�ΑO���I���ɂ�����A���̑�K�͂Ȕj��i�_�n�̍������A��K�͐X�є��́A�s�s���̐i�s�j�ɂ����CO2�r�o�ʂ͑��傷�����z�����͂��̋@�\���ቺ���Ă��邱�Ƃ͏����ȉe���ł͂���܂���B�ƂĂ��ύt���Ă��邩�疳���ł���ƌ������̂ł͂���܂���B

�@�܂����Ɏ������悤�ɁA���ΔR���̔R�Ăɔ���CO2���o�̔��ʂ���C���Ɏ~�܂葱����Ƃ������f���ł́ACO2���o���̕ω�����C��CO2�Z�x���i���I�ɕω�������Ƃ������I�ȃ��f���ł��B

�@�������ɂ�炸�A��U��C���ɕ��o���ꂽCO2�́A�n���̒Y�f�z�̗���ɉ����Ĉړ����A�����̏�͋}���Ɋɘa����Ē���ԂɑJ�ڂ���ƍl�����܂��B���ΔR���̔R�Ăɔ���CO2�������w�I��I�Ɂx��C���Ɏ~�܂葱���A���i�v�I�ɑ�C��CO2�Z�x�������邱�Ƃ͂���܂���B

�@����ɂ��Ė��������|�[�g�̋L�q�������Ă����܂��B

�@������T�^�I�Ȍ�����邢�͔��Ƀ~�X���[�f�B���O�ȋc�_�ł���B6 Gt�Ƃ����͈̂�N������̐����ł���A�v�ł͖�350 Gt�̕��o������B����͎Y�Ɗv���ȑO�̑�C����_���Y�f���ݗʂ�7���قǂɂ�����A���R�E�̒Y�f�z�ߒ��̂�����Ƃ����ϓ��ł͂ƂĂ��z���ł��Ȃ��ʂł���B

�@���̎咣��CO2���g�������̔��I�ȃ��f�����������Ɖ��肵���ꍇ�̎咣�ɉ߂��܂���B�܂��A�N��6Gt-C���x�̕ϓ��́A��C�ƒn�\���Ƃ̊Ԃ�CO2�ړ��ʂɔ�ׂĎ�藧�Ăđ傫�Ȑ��l�ł͂Ȃ��A�w������Ƃ����ϓ��ł͋z���ł��Ȃ��ʁx�ł͂���܂���B������ɂ��Ă����ؓI�ɂ͔ނ�̃��f���̐������͊m�F����Ă��Ȃ��̂ł��B

�؋��U�@��C��CO2�Ɋ܂܂��C14�̑��ݔ䗦���ቺ���Ă���͉̂��ΔR���̔R�Ăɂ��e���ł���

�@C14�͕��ː��̌��f�ł���A��������5730�N�Ƃ���Ă��܂��BC14�͑�C��w�ɂ����Ē��f�ɉF��������p���Ē��I�ɍ���邽�߁A��C�Ɋ܂܂��C14�̑��ݔ䗦�͈��ł���Ƃ�������ŔN�����̃g���[�T�[�Ƃ��ėp��������̂ł��B

�@���Âɐ��Y���ꂽ�L�@�������ω������ƍl������ΒY�E�Ζ��ȂǂɊ܂܂��Y�f�́AC14�̊ܗL�����������Ⴂ���ƂɂȂ�܂��B

�@���������|�[�g����̋L�q�������Ă����܂��B

����1�FC14�Z�x�̕ω�

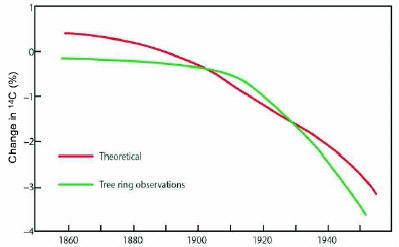

�@���ΔR���R���̐l�דI�r�o�ɂ���_���Y�f�́AC14�ܗL�ʂ��������B���������āA�}5�Ɏ������悤�ȑ�C���̓�_���Y�f�Ɋ܂܂��C14�̔Z�x�ω�������A��C����_���Y�f�Z�x�㏸�����ΔR���R���̐l�דI�r�o�ɂ�邩�ۂ����킩��[14]�iDamon

et al. 1973�FBaxter and Walton 1970�j�B

�}5�@��C���̂�����C14�Z�x�̕ω�

�o���F Hadley Center�i2005�j

�@�������̎咣�́A��C���ɐΒY�E�Ζ��N����CO2���~�ς���AC14�̑��ݔ䗦���ቺ���邱�ƂɂȂ�A���ꂪ�l�N����CO2����C���ɒ~�ς���Ă���؋����ƌ������̂ł��B

�@���āAC14�ɂ��N�㑪��̐��x�͕K�����������͂���܂���BC14�̎��R�E�ɂ����鐶�Y�ʂɂ����Ȃ�̕ϓ�������A�X�ɑO���I�ȍ~�͊j�����ɂ���Ă����Ȃ藐��Ă��܂��B����ł��A�������̎咣�ɂ͈��̐����͂�����悤�ɂ��v���܂��B

�@�ł́A�ΒY�E�Ζ��̔R�Ă��N���Ƃ���CO2�ȊO��C14�̑��ݔ䗦���ቺ����v���͂Ȃ��̂ł��傤���H

�@�v����ɂ���߂ČÂ�����ɑ�C�Ɗu�����ꂽ���ɒ~�ς���Ă���C�ł���A��͂�C14�̊ܗL�ʂ͏������Ȃ�̂ŁA�������̌����͐ΒY�E�Ζ��Ɍ���Ȃ��̂ł��B�Ⴆ�ΌÂ�����ɑ͐ς����L�@�����n�\�̉��ςɂ���ĘI�o���ĕ���������A�C�m�ɂ����Ē��[�w���Ɋ܂܂�鐔��N�`�����N���邢�͂���ȑO��C���C�m�\�w�ɋ�������Ă����Ŏ_�����ꂽ�ꍇ�ł�C14�̑��ݔ䗦�͒ቺ���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���ǖ�������C14�ɑ���咣�́ACO2�n�����g�������̒Y�f�������f�����������Ȃ�����A���̈Ӗ����Ȃ��̂ł��BC14�̑�C���Z�x�̒ቺ��CO2�n�����g�������̒Y�f�������f���̐������̏؋��ɂ͂Ȃ�܂���B

�؋��V�@��C����O2�Z�x�̕ω������C���ɒ~�ς��ꂽ�ΒY�E�Ζ��N����CO2�ʂ�������

�@�܂��ŏ��ɖ��������|�[�g�̋L�q���Љ�Ă����܂��B

����2�FO2�Z�x�̕ω�

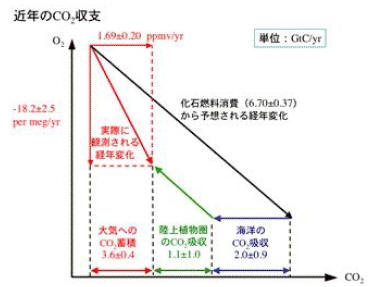

�@���ΔR���R���̐l�דI�r�o�ɂ���đ�C���̎_�f�iO2�j�̔Z�x���ω�����B���������āA��C���̎_�f�Z�x�̕ω�������A��C����_���Y�f�Z�x�㏸�����ΔR���R���̐l�דI�r�o�ɂ�邩�ۂ����킩��i�}6�j[15]�B

�}6�@O2��CO2�̊ϑ����ʂ��瓾��ꂽ�ߔN��CO2���x�Ɋւ���͎��}

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o���F���k��w��C�C�m�ϓ��ϑ������Z���^�[�i2006�j

�@���㐶�Ԍn�ɂ��z���́A��C�̓�_���Y�f�̎��x��n��ʁE�G�ߓI�ɕ����ĉ�͂��邱�ƂȂǂɂ��A�����ɖk�������E���ܓx�̐A�����z�����Ă��邱�Ƃ��킩���Ă���B�������A�A���A�y��Ȃǂւ̔z����A�ǂ̒��x���肵���`�Œ�������Ă��邩�ɂ��Ă͖��𖾂Ȃ��Ƃ������B���㐶�Ԍn�̋z�����ӂ������R�̈ꕔ�́A�n������ɂ���Ĉ�l�łȂ����̂́A��_���Y�f�Z�x�̑�������ыC��ω����������ɂ��L�@�����Y�ɗL���ɓ��������ƂŐ��������B

�@���̎咣�́A�����܂ł�CO2�n�����g�������̑�C��CO2�Z�x�������f�������������Ƃ�O��ɁA�ΒY�E�Ζ��N����CO2�Ƒ�C��O2�Z�x�̕ω��ɂ���āA�ΒY�E�Ζ��N����CO2�̓��̔��ʒ��x����C�ɒ~�ς��邱�Ƃ�������悤�Ƃ����͎��}�ɉ߂��Ȃ��̂ł��B

�@�ގ��̐}��IPCC�ɂ���Ă��쐬����Ă��܂����A����͂����܂ł�CO2�n�����g�������̎咣�����C��CO2�Z�x�̑����ߒ������������Ƃ�O��Ɂi��C�ƒn�\���Ƃ̊Ԃ̔N��200Gt-C�ɏ��CO2�������j���āA�ΒY�E�Ζ��R�ċN���̂킸��6Gt-C/y���x��CO2�ɂ��ė���ƊC�m��CO2�z���ʔ���w����x���邽�߂ɍl�Ă��ꂽ���̂ɉ߂��Ȃ��̂ł��B�������͂���������ƌ�F���Ă���悤�ł��B

�@���̖͎��}�̐��������咣���邽�߂ɂ�CO2�n�����g�������̑�C��CO2�Z�x�㏸���f���̐������𗧏��Ă������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B��C����O2�Z�x�̕ϓ����ϑ����邱�Ƃɂ���đ�C��CO2�Z�x�̕ϓ����ΒY�E�Ζ��̔R�Ăɂ����̂Ƃ���؋��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�؋��W�@��C��CO2���ΒY�E�Ζ��̔R�ĂɈ���Ȃ��̂ł���A����E�C�m�̒Y�f�����ʂ���������͂������A�����ʂ͑����������Ă���B����đ�C��CO2�Z�x�̏㏸�͐ΒY�E�Ζ��̔R�ĂɋN������B

�@���̎咣�͂قƂ�Ǐ��b�̂悤�Ȃ��̂ŁA���_����K�v���Ȃ��Ǝv���̂ł����A���������͂��߂Ƃ���ނ̃O���[�v�͎��؉Ȋw�Ƃ������̂����قlj����Ƃ���ɋ���Ƃ������Ƃ������ǂ��w��b�x�ł͂Ȃ����Ǝv���A�Љ�Ă����܂��B���Ȃ݂ɁA�������ɂ��ƁA�U�̎�@�ɂ����20�̌����_���ɂ����ė���E�C�m�ł̒Y�f�����ʂ��������Ă��邻���ł��B�_�����ɂ���Ď��R�Ȋw�I�Ȏ������]���ł���Ƃ͎v���܂��E�E�E�B

�@�������Ɣނ̃O���[�v�ȊO�ɁA����E�C�m�̑��Y�f�����ʂ̌v�������ɁA��C��CO2�Z�x�̑������ΒY�E�Ζ��̔R�Ăɂ�邱�Ƃ��ؖ����悤�Ƃ�����_�Ȏ��݂����錤���҂�m��܂���B�L��ȒY�f�������̑S��ɂ킽���āA�Y�f�����ʂ��ʓI�ɔc���ł���Ȃǂƍl����ނ�̊y�ϓI���邢�͘����Ȏp���Ɍh�ӂ�\���܂��B

No.218�@�i2006/07/20�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��H

�@���āA�O��܂ł̌����ŁACO2�̑����������ƂȂ��ċC�����㏸����ƌ������ؓI�ȏ؋��͂Ȃ����Ƃ�������܂����B�܂�CO2�n�����g�����А����\������ł���{�I�ȉ���������܂����B���������āA���̎��_��CO2�n�����g�����А��͊��p���ꂽ�킯�ł����A���������ł��̂ł��̑��̎咣�ɂ��Ă��������Ă������Ƃɂ��܂��B

���@��C��CO2�Z�x�̏㏸�̌����͉��ΔR���̔R�Ă�������

�P�DCO2�n�����g��������CO2�Z�x�㏸���f���͔���

�@�n�����̂悤�ɔ�r�I���肵���n�́A���炩�̏�ɑ��Ă�����z�����邢�͕��U���ĐV���Ȉ����ԁi����ԁj�ɑ��₩�ɑJ�ڂ���@�\�����ƍl�����܂��B

�@CO2�n�����g�������ł͑�C���Ɋ܂܂��CO2�Z�x�͐l�דI�ɕ��o���ꂽCO2�̔��ʒ��x�i����1/2�j���w�I��I�Ɂx�~�ς��ꂽ���Ƃɂ���ď㏸���Ă���Ƃ��Ă��܂��B�ŏ��ɁACO2�n�����g�������̑z�肷��CO2�Z�x�㏸�ߒ��́A��r�I���肵���n������\�����邽�߂ɂ͌��׃��f�����Ƃ������Ƃ������Ă����܂��B

�@���݂̑�C��CO2�̑��Y�f�d�ʂ�A�iGt-C�j�A�ŋ߂̕��ϓI�Ȑl�דI��CO2�̔N�ԕ��o�ʂ�a�iGt-C/y�j���Ƃ��܂��B���ꂪn�N�Ԍp�������ꍇ�̑�C��CO2�Z�x�͎����ŗ^�����܂��B

An��A�{a�~r�~n�@�iGt-C�j

�@���ꂪCO2�n�����g�������̑z�肷���C��CO2�Z�x�̑����ߒ���\�������ł��B�����܂ł�����̘b�ł����A���̃��f���ł�a��0�ł����������Ȃ��傫�����Ă����ƁA��C����CO2���d�ʂ͒���ԂɎ������邱�ƂȂ�������ɔ��U���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�܂�ACO2�̔���������̔r�o�ʂɂ���L���ʂ̑���������ƁA���ꂾ���Ōn�̈��萫�͕���āA����Ȃ�CO2�������������n�ɂȂ邱�Ƃ������Ă���̂ł��B����͔�r�I���肵���n�����ł͍l�����Ȃ����Ƃł��B�܂��A��U��C�ɕ��o���ꂽCO2�͔������̔@���ɂ�����炸�A�n���̑�C�z�ɂ��������Ĉړ�������̂ł���A�l�דI�ɔr�o���ꂽCO2�̈�蕔�����I��I�ɑ�C���ɗ��܂葱����Ƃ͍l�����܂���B�܂��A���̃��f���ł́ACO2�̋z�����̕ω����܂������l�����Ă��Ȃ����Ƃ��傫�Ȗ��ł��B

�Q�D�Y�f�z��

�@�n���̒Y�f�z�̏ڍׂ͕K���������炩�ɂȂ��Ă��܂���B��C�ƊC�m�̊Ԃ�CO2�̈ړ��́A�C�m�\�w��ʂ��ĊC�m�̒��[�w�ɂ܂ŋy�ԑ傫�ȏz�\���������Ă��܂��B

�@��C�Ƃ���ɐڂ���C�m�\�w���̒��ړI��CO2�o�����X�̓w�����[�̖@���ŕ\����鉻�w���t������悤�ɑJ�ڂ��悤�Ƃ��Ă���ƍl�����܂��B

�@��C����CO2�Z�x�����肵�Ă���ꍇ�́A�n���̑S�C��ϓI�Ɍ���ΊC�m����̍��v��CO2���o�ʂƋz���ʂ͋ύt���A�w�����[�̖@���ɏ]�����w���t��Ԃɋ߂��悤�Ɍ�����ł��傤�B���������ۂɂ͐����CO2���z������C�悩��t�ɕ��o����C��܂ő傫�ȕ�������A��萳�m�ɂ͋z���ƕ��o�̔������x�����t���Ă������Ԃ��ƍl����ׂ��ł��傤�B

�@�Y�f�z�͉𖾂���s�����Ă���킯�ł͂���܂��A�N�Ԃ�CO2�̑�C����C�m�ւ̈ړ����x�ƊC�m�����C�ւ̈ړ����x�͂قړ������A�Y�f�d�ʁi�ȉ�Gt-C�ƕ\�L�j��90G��-C/�����x���ƌ��ς����Ă��܂��B

�@��C�ƊC�m�̊E�ʂɂ����āA�C�m�Ƒ�C�̊Ԃ�CO2�̈ړ������Ƃ��̑��x���K�肷��_�ɂ����āA�w�����[�̖@���Ɋ�Â����w���t��Ԃ���̕�̑傫�����傫�ȈӖ��������Ƃ͓��R�\�z����܂��B�������A�P�ɊC�m�\�w���Ƒ�C�Ƃ̃w�����[�̖@���Ɋ�Â����@�I�ȉ��w���t������90Gt-C/y���̑�ʂ�CO2�̈ړ���������邱�Ƃ͓���o���܂���B

�@�ނ����C�`�C�m�Ԃ�CO2�ړ������Ƒ��x���ǓI�ɋK�肵�Ă���̂͊C�m�\�w�̐ÓI�ȏ�Ԃł͂Ȃ��A�C�m�\�w�ɂ�����L�@�Y�f�̐����E�����̑��x�����łȂ����[�w�Ƃ̕����������܂߂��C�m�S�̂̒Y�f�z�̐���ɂ��ƍl������̂ł��B

�@�Ⴆ�A�C�ʐ����̍����C��ł����Ă��A�C�m�\�w�ɂ����Ċ�����CO2�̏���ɂ�鐶���I�Ȑ��Y����z����ꍇ��A���邢�͂��̑��̃|���v��p�Œ��[�w�ɒY�f�������ɋ�������C��ł́A�ނ����C��CO2�̋z�����N����͂��ł��B�t�ɊC�ʐ����̒Ⴂ�C��ł����Ă��A�N�����̋����C��ł͒��[�w���狟�������L�@�Y�f�������ɕ������邱�Ƃɂ���đ�C����CO2����o���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@��C�ƊC�m�ɂ�����CO2�o�����X���l����Ƃ��A�C�m�\�w�����łȂ����[�w���܂߂��C�m�S�̂̐�����l�����邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B�������A�C�m�͑�C�ɔ�r���Ĉ��|�I�ɋ���ȒY�f�̒������Ȃ̂ŁA���̐���ɏ����ł��ω�������Α�C��CO2�Z�x�����I�ɕω�������\��������̂ł��B

�@�C�����邢�͊C�m�\�w�����̕��N�l����̕��̒Z���I�ȕϓ��Ɋւ��Ă̓w�����[�̖@���Ɋ�Â����w���t�ɏ]���X�����������ƂɂȂ�ł��傤�B

�R�D�ϑ����ʂ̌���

�@�����ŁA�O��Љ�����|�[�g�w

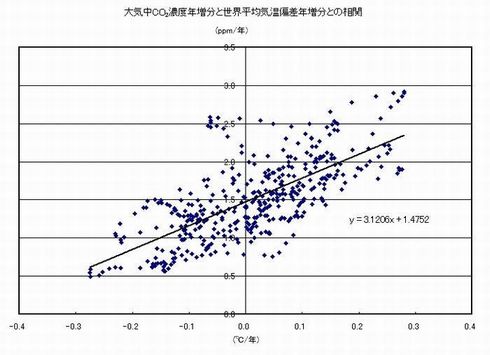

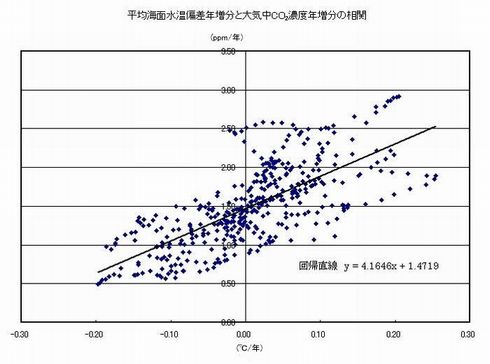

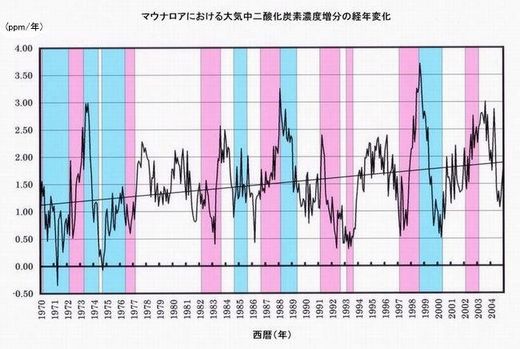

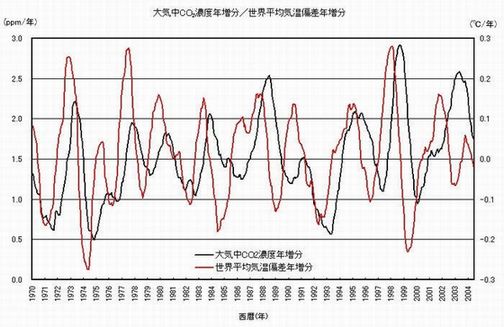

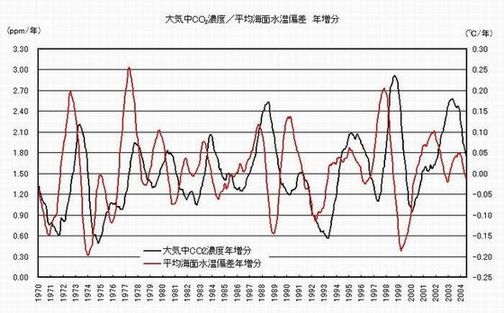

��C����_���Y�f�Z�x�ƊC�ʐ����E�C���̊W�i2006�N�ߓ��j�x�ɂ��Ă����������Ă������Ƃɂ��܂��B�O��A��C��CO2�Z�x�N�����Ɛ��E���ϋC�����N�����A���ϊC�ʐ������N�����Ƃ̊W�����n��ɉ����Ă݂Ă����܂����B���̌��ʁA���E���ϋC�����N�����A���ϊC�ʐ������N�����̕ϓ��ɑ����Ĕ��N����1�N���x�x��đ�C��CO2�Z�x�N�������ϓ����邱�Ƃ�������܂����B

�@����͓����f�[�^�ɂ��āA�c���ɑ�C��CO2�Z�x�N�����A�����ɂ��ꂼ�ꐢ�E���ϋC�����N�����A���ϊC�ʐ������N�������Ƃ����U�z�}���Љ�܂��B�}���̒����͉�A�����������Ă��܂��B

�@��A�����͉E�オ��ƂȂ�A������̏ꍇ���c���Ƃ̐ؕЂ̒l��1.47ppm���x�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�C���̂P���̕ϓ��ɑ��đ�C��CO2�Z�x�N�����̕ω��ʂ�3.12ppm���x�A�C�ʐ����̂P���̕ϓ��ɑ��đ�C��CO2�Z�x�N�����̕ω��ʂ�4.16ppm���x���Ƃ������Ƃ�������܂��B

�@���ڂ��ׂ��_�́A�C���A�������O�N�ƕω����Ȃ��Ă��A���̊ԁi1970�N�`2004�N�j�A��C��CO2�Z�x�͕��ϓI�ɔN��1.47ppm�����������Ă���̂ł��B�܂�A��C��CO2�Z�x�̔N��1.47ppm�̑����͋C���Ƃ͓Ɨ��̕ω��ʂ��ƍl������̂ł��B

�@�O�n��̃O���t���������Ƃ��w���̓�̃O���t�Œ��ڂ��ׂ��_�́A���E���ϋC�����N�����ƕ��ϊC�ʐ������N�������O���̎���ŕϓ����Ă���̂ɑ��đ�C��CO2�Z�x�N�����͖�1.5ppm�̎���ŕϓ����Ă��邱�Ƃł��B�x�Əq�ׂĂ����܂����B��A�����Ƃ̐ؕЂ̎���1.47ppm�����n��̃O���t�Ɏ�������C��CO2�Z�x�N�����̐U���̒��S���������Ă���̂ł��B

�@�����O�߂̍l�@�ƍl�����킹��A�ϑ�����Ă����C��CO2�Z�x�̕ϓ��̂����A�N��1.47ppm�͒��[�w�܂Ŋ܂߂��C�m�̐��邢�͗��㐶�Ԍn�̐���Ȃǂɉ��炩�̕ω����N����A���ΓI��CO2���o������z���Ă��邱�ƂɋN�����Ă���ƍl������̂ł��B�܂��A��C��CO2�Z�x����1.47ppm�������������c��̕����́A�Z���I�ȋC�����邢�͕\�ʊC�����̕ϓ��ɔ����A�w�����[�̖@���ɂ�鉻�w���t�����邽�߂̕ϓ����ƍl������̂ł��B�������C���E�\�ʊC�����̕ϓ�����C��CO2�Z�x�̕ϓ��ɐ�s���Ă���̂ł��B����͌�����ς���A��C��CO2�̉������ʂ͖O�a��Ԃɋ߂��A�C���ϓ��������N�����v���ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ̖T���Ƃ��l�����܂��B

�S�D��C��CO2�Z�x�ϓ����f��

�@�`���ɂ����āACO2�n�����g�������̑z�肷��CO2�Z�x�ϓ����f�����n�����̎���퐫�Ƃ͑��e��Ȃ����׃��f�����Əq�ׂ܂����B�����ł͂����������Ԃɋ߂����f�����Љ�邱�Ƃɂ��܂��B����́A�Ɠc�ɂ���ĂV���U���ɍs��ꂽ���o�ρE����w��Œ�o���ꂽ���f���ł��B

�@��C���ɕ��o���ꂽCO2�́A�������̎�ނ��킸�A�n���̒Y�f�z�̒��ŏz����ƍl�����܂��B�n�\���̎�ȋz�����͌��������s������A���ƊC�m�ł��B�A���͌��݂̑�C��CO2�Z�x�ł́A�قڔZ�x�̏㏸�ɔ�Ⴕ�Č��������x�������Ȃ�܂��B�܂��A�C�m�\�w���͑�C����CO2�Z�x�ɔ�Ⴕ��CO2�̗n��ʂ����܂�܂��i�w�����[�̖@���j�B

�@���������āA��C����n�\���i�C�m���܂ށj�ւ�CO2�̋z���ʂ͑�C���̓�_���Y�f�Z�x��CO2�̃X�g�b�N�ʂɔ�Ⴗ��ƍl���邱�Ƃ͂���قǖ����ȉ���ł͂Ȃ��ł��傤�B

�@�܂��A��C����CO2�����X�g�b�N�ʂ�Y�f�d�ʂ�AGt-C�A�n�\�������C���ւ̔N��CO2���o�ʂ�aGt-C/y�A�n�\����CO2�z����bGt-C/y����C����CO2�ʂɔ�Ⴗ����̂Ƃ��āA���̔��萔��r

(0������1.0) �Ƃ��܂��B

�@���N�x�̊���ɂ�����1�N����CO2�r�o��a���܂Ƃ߂ĕ��o�����Ƃ��闣�U�I�ȃ��f�����l���܂��B���N�x�̒n�\���̋z���ʂ�r��p�����

b=(A+a)r �Ȃ̂ŁA���N�x�����ɂ�����CO2�c���ʂ͎��̎��ŕ\�����Ƃ��o���܂��B

A1=A+a�|b=(A+a)(1�|r)=A(1�|r)+a(1�|r)

�@���l��2�N�ڈȌ�̑�C����CO2�X�g�b�N�ʂ̕ω��͂��̂悤�ɋ��߂��܂��B

| �o�ߔN | �����X�g�b�N�� | 1�N�ڔr�o�� | 2�N�ڔr�o�� | 3�N�ڔr�o�� | �E�E�E�E�E�E | n�N�ڔr�o�� |

| 1 | A(1�|r) | a(1�|r) | ||||

| 2 | A(1�|r)2 | a(1�|r)2 | a(1�|r) | |||

| �R | A(1�|r)3 | a(1�|r)3 | a(1�|r)2 | a(1�|r) | ||

| �c | ||||||

| n | A(1�|r)n | a(1�|r)n | a(1�|r)(n-1) | a(1�|r)(n-2) | �E�E�E�E�E�E | a(1�|r) |

�@n�N������̑�C����CO2�X�g�b�N�ʂ͎����Ōv�Z����܂��B

An��A(1�|r)n�{a(1�|r)n�{a(1�|r)(n�|1)�{a(1�|r)(n�|2)�{�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�{a(1�|r)

n+1�N��̊���ɂ�����CO2���o��a��������ƁA���̂悤�ɕ\�����Ƃ��o���܂��B

�@�@An+1��A(1�|r)n�{a(1�|(1�|r)n)/(1�|(1�|r))

n���\���傫�Ȓl�ɂ����(1�|r)��1.0���An+1�͋}���Ɏ������܂��B���������Ƃ��̑�C��CO2�X�g�b�N�ʂ͎����ŋ��߂邱�Ƃ��o���܂��B

An+1��a/r�@[��(1�|r)n��0]

�@���A���ɐl�דI�ȉ��ΔR���N����CO2���o�ʂ��[���Ƃ����ꍇ�̃X�g�b�N��An��700Gt-C�A�n�\������̔N��CO2���o��a��200Gt-C/y���Ɖ��肷�邱�Ƃɂ����r�̒l�����߂܂��B

700��200/r�@��r��200/700��0.2857

�@�ȏ���A�n�\���̔N��CO2�z���ʂ͎����ŗ^�����܂��B

b��An�Er��700�~0.2857��200Gt-C/y

�@�܂�A�n�\���̔N��CO2�z���ʂ͔N�ԕ��o�ʂƓ��ʂɂȂ��Ē���ԂɂȂ�܂��Br�͒n�\���̏�Ԃɂ���Č��܂�����l���ƍl�����܂��B

�@���ɁA��N�Ԃɉ��ΔR���̔R�Ăɔ����đ�C���ɕ��o�����CO2�̒Y�f�d�ʂ�6Gt-C/y�Ƃ����ꍇ�ɂ��Č������܂��B���������Ƃ��̑�C���̓�_���Y�f�X�g�b�N�ʂ́A

An'���i200+6�j/0.2857��721.Gt-C

�@6Gt-C/y��CO2���o�ʂ̑����ɂ���C���X�g�b�N�ʂ̑����̏����21Gt-C�ł���A6Gt-C/y�̂킸��3.5�N���ɉ߂��Ȃ��̂ł��B�������͎Y�Ɗv���Ȍ�̉��ΔR���̔R�Ăɂ���đ���������C��CO2�̒Y�f�̃O���X�d�ʂ�350Gt-C���Ǝ咣���Ă��܂����A���ۂɒ~�ς���Ă���ʂ͂͂邩�ɏ������ƍl�����܂��B

�@�ϑ�����Ă����C��CO2�Z�x���X�g�b�N�ʂɔ�Ⴗ��Ƃ���A6Gt-C/y�̑����ɂ���C��CO2�Z�x�̏㏸��

21/700��0.03��3��

700Gt�ɑΉ������C��CO2�Z�x��300ppm�Ɖ��肷��ƁA6Gt-C/y�̕��o�ʂ̑����ɂ���C���Z�x�̑����́A300�~0.03��9ppm�Ŏ������邱�ƂɂȂ�܂��B������An�͋}���Ɏ������ACO2���o�ʂɕϓ����N����10�N������قƂ�ǍŏI��Ԃƕς��Ȃ��Ȃ�܂�����A���o���̕ω�����C��CO2�Z�x�̕ϓ��Ƃ��Čp���������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B

�@�ȏ���A6Gt/y���x��CO2���o�ʂ̑����ŋߔN�ϑ�����Ă���悤�ȑ�C��CO2�Z�x�̋}���ȏ㏸��������邱�Ƃ͖����Ȃ̂ł��B��C��CO2�Z�x�̏㏸�X���́A�Y�f�z�̃o�����X�ɉ��炩�̕ω����N�����Ă��邱�ƁA�����̌����ł͓����l�ur�v�����I�ɕω�������悤�Ȏ��ԁi���Ԍn�̐��ނ�n�\�E�C�m���̕����E���w�I�ώ��Ȃǁj���i�s���Ă��邽�߂ƍl�����܂��B

�@�����CO2�n�����g�������̎咣���������邱�Ƃɂ��܂��B

No.217�@�i2006/07/19�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��G

�R�DCO2�̉�������

�i�Q�jCO2�Z�x�̏㏸�̌��ʂ��C���㏸�Ȃ̂�

�؋��S�@�C���ϓ��͑�C��CO2�Z�x�̕ϓ��̌��ʂł���B

�@���R���ۂł́A�펯�I�ɂ͎��n��I�ɂ݂Č�������ɂ����Č��ʂ͌�ɔ�������ƍl�����܂��BCO2�n�����g���������������Ƃ���A�܂���C����CO2�Z�x�̏㏸���N����A�����ċC���̏㏸���N����͂��ł��B

�@���ۂɊϑ�����Ă����C��CO2�Z�x�ƋC���̕ϓ��̂Q�ҊW�ɒ��ڂ���ƁACO2�n�����g�������Ƃ͋t�ɁA�C���ϓ�����C��CO2�Z�x�̕ϓ��ɐ�s���鎖���͂���܂����A���̋t�͍��̂Ƃ������Ă��܂���B�ȉ��Ɋ���̊ϑ����ʂ��Љ�Ă����܂��i���A�ڍׂɂ��܂��Ắu��_���Y�f�n�����g�����А��ᔻ�v���������������B�j�B

�@�j�G���j�[�j���^���j�[�j�����ۂƑ�C��CO2�Z�x����

���j���F�̓G���j�[�j���A���F�̓��j�[�j���̔������ԁi2005�N�ߓ��j

�@����̗�O�͂�����̂́A�G���j�[�j�������������CO2�Z�x�����i���ڎ��̑O�N���������CO2�Z�x�̕ω��ʁj�͑傫���Ȃ�A�t�Ƀ��j�[�j������������Ə������Ȃ�X����������܂��B

�A�jC.D.Keeling��

�@C.D.Keeling�ɂ��n���C�̃}�E�i���A�ɂ������C��CO2�Z�x�̘A���ϑ��f�[�^���璷���X������菜�����C���Ƒ�C��CO2�Z�x�̕ϓ��̂Q�ҊW�𒊏o�����O���t�ł��B

�B�j1991�N�U���s�i�c�{�R���ΑO��̑�C��CO2�Z�x�̕ϓ�

�@�����A�쒹���ɂ������C��CO2�Z�x�̘A���ϑ��l���������O���t�ł��B�s�i�c�{�R�������Ĉȍ~�A�Q�N�Ԃقǐ��E�I�ɋC���̏㏸�X������~���邢�͒ቺ�������Ƃ��ϑ�����Ă��܂��B���̂Q�N�ԁACO2�r�o�̌X���ɑ傫�ȕω��͂Ȃ������i�ނ����N�̌X���ȏ�ɑ������Ă����j�̂ŁA�ϑ����ꂽCO2�Z�x�����X���̒�͒Y�f�z�ɂ�����z�����̕ω��A�Ⴆ�ΉΎR�D�ɂ�鑾�z���˂̎Օ����ʂɂ���āA�C���Ȃ����C�m�\�w���̉��x�ቺ�������ƂȂ��ė�N�ȏ�ɑ�C����CO2�z���ʂ��傫���Ȃ������ƂɑΉ����Ă���ƍl�����܂��B

�@�ȏ�A�ϑ���������͑�C��CO2�Z�x�̕ϓ��������ƂȂ��ċC���ϓ����N���������Ƃ������I�ɐ����ł��錻�ۂ͂Ȃ��悤�ł��B

�@����ɑ��āA���������|�[�gVer.2.2����̎咣���Љ�܂��B

�}1�́AKeeling et

al.�i1989�j�ɂ����̃O���t�����{�i1994�j�����{�ɏЉ�����̂����A�[�I�ɂ����Ɛ}�̌������邢�͉��߂����������B�Ȃ��Ȃ�A���̃O���t�́AKeeling���g���A��_���Y�f�Z�x�̒����I�ȏ㏸�X���i���l�Ԋ����̉e��[5]�j���������ꍇ�̋C���㏸�Ɠ�_���Y�f�Z�x�㏸�Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ���ړI�ō쐬�����O���t�ł���A����ȏ�ł�����ȉ��ł��Ȃ�����ł���B����������A���̐}�́A�������ȏ����̂��Ƃł̋C���㏸�Ƒ�C���̓�_���Y�f�Z�x�㏸�Ƃ̑��֊W�������Ă���ɂ������A�O���t�ł͉��x�㏸����_���Y�f�̔Z�x�㏸�ɐ�s���Ă���悤�Ɍ����闝�R�Ƃ���Keeling���g���u�G���j�[�j���ɂ���_���Y�f�Z�x�㏸�������Ă���ƍl������v�Ƃ͂����薾�����Ă���[6]�B

�@�܂��A�͋{�i2005�j�ɂ���悤�ɁA�G���j�[�j���Ȃǂ̎��R�N���ɂ���_���Y�f�Z�x�ϓ��U����0.5 ppm

���x�A�ϓ��̓����I�ȃ^�C���X�P�[���͐��N���x�ł���B�Ⴆ�A��C��z���f����p�����n�����g�������ɂ����āC100�N���x�̃^�C���X�P�[���œ�_���Y�f�Z�x��350ppm

����700ppm

�ɔ{�������Ƃ��̓T�^�I�ȏ�������2�`6���ł���iIPCC��O�����j���Ƃ��l����ƁA�}1�̐U���E�^�C���X�P�[���͔��ɏ����Ȃ��̂ł���A���N���Ă��鉷�x�㏸�ɂ͂قƂ�lje����^���Ȃ����x���ł���B���̂悤�ȏꍇ�A��_���Y�f�͎I�ȑ�C�����Ƃ��ĐU�镑���A�C����~���Ƃ������������̕ϓ��̉e�����������ʑ��̒x�ꂽ�ϓ��������B����A20���I�㔼�ɋN���Ă���n�����g�����̏ꍇ�́A�傫�ȔZ�x�ω��������Ԃɂ킽���đ������ߕ��˃o�����X�̕ω���ʂ��C����\���I�ɕς���v���Ƃ��ē����B

�@�Ȃ��A�C���㏸�ɂ���ē�_���Y�f�Z�x����������v���Ƃ��čl������G���j�[�j�������A�G���j�[�j�������N�ɂ͊C�m����̓�_���Y�f���o���ጸ���邱�Ƃ����ۂ̊ϑ��ɂ���Ė��炩�ɂȂ��Ă���[7]�B���Ȃ킿�A�G���j�[�j���ɂ��C�ʉ��x�㏸�͂�����̂́A�u�i�l�דI�r�o��_���Y�f���g������ے肷��_�҂̑������؋����������Ɏ咣���Ă���悤�ȁj�C�ʉ��x�㏸�ɂ���ĊC�ʂ���̓�_���Y�f�����o����A���ꂪ��C���̓�_���Y�f�Z�x�㏸�̎�ȗv���ƂȂ��Ă���v�Ƃ����l���͑S���̌��ł���[8]�B

�@������ɂ���A�}1���炾���ł́A�l�N���ɂ���_���Y�f�Z�x�㏸�ɂ����20���I�㔼�ɋN���Ă���C���㏸�̓��ۂ��c�_���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�J��Ԃ����A���̃G���j�[�j���̉e���������Ă���O���t�ƁA20���I�㔼�ɋN���Ă���i��_���Y�f�Ȃǂ̉������ʃK�X�R���́j���g���Ƃ͖��m�ɕ����čl����K�v������B

�@�܂��A���������u�E�E�EKeeling���g���A��_���Y�f�Z�x�̒����I�ȏ㏸�X���i���l�Ԋ����̉e��[5]�j���������ꍇ�̋C���㏸�Ɠ�_���Y�f�Z�x�㏸�Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ���ړI�ō쐬�����O���t�ł���A�E�E�E�v�Əq�ׂĂ��܂����A�����ł�CO2�n�����g�������̉���𗝗R�ɂ���Ƃ��������ȊԈႢ��Ƃ��Ă��܂��B�w��C��CO2�Z�x�̒����I�ȏ㏸�X�����l�Ԋ����̉e���x�Ƃ����̂�CO2�n�����g�����݂̉���ł���A�Ȃ������ꂽ�����ł͂Ȃ��̂ł��i�ڍׂɂ��Ă͕ʍ��ڂŏڏq�j�B�����Keeling�̃O���t�͒��ڋC���ϓ��ƘA�����Ȃ������X������菜���ċC���Ƒ�C��CO2�Z�x�̂Q�ҊW����₷�������Ă���̂ł��B���ꂪ���ɋC����CO2�Z�x�̊W�Ȃ̂ł��BCO2���g�������͂Ƃ����������Ŏ��������c�_���Ă���̂́A��C��CO2�Z�x�i�l�דI�ȉe�����ۂ��͖�킸�j�̕ϓ����C���ϓ��̌����ƂȂ肤�邩�ۂ��Ƃ����P�_�����Ȃ̂ł��B

�@���������u�O���t�ł͉��x�㏸����_���Y�f�̔Z�x�㏸�ɐ�s���Ă���悤�Ɍ����闝�R�Ƃ���Keeling���g���u�G���j�[�j���ɂ���_���Y�f�Z�x�㏸�������Ă���ƍl������v�Ƃ͂����薾�����Ă���[6]�B�v�ƁAKeeling�̎������O���t�̉��߂ɂ����āA�G���j�[�j���i���C�ʐ����̏㏸�j�ɂ���đ�C��CO2�Z�x���㏸���Ă��邱�Ƃ�F�߂Ă��܂��B���̎��_��CO2�n�����g�������͔j�]���Ă��܂��B

�@���ɖ����������p�����͋{�̎咣�ɂ��ẮACO2�n�����g�������Ɋ�Â��V�~�����[�V���������ɂ����c�_�ł���A�����̕K�v�͂���܂���B

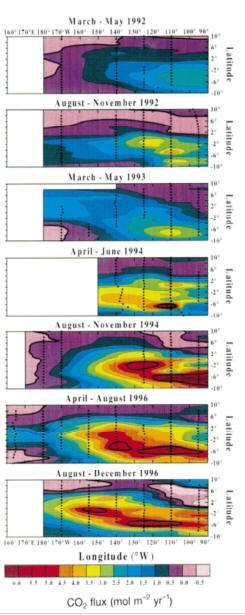

�@���ɖ��������u�Ȃ��A�C���㏸�ɂ���ē�_���Y�f�Z�x����������v���Ƃ��čl������G���j�[�j�������A�G���j�[�j�������N�ɂ͊C�m����̓�_���Y�f���o���ጸ���邱�Ƃ����ۂ̊ϑ��ɂ���Ė��炩�ɂȂ��Ă���[7]�B�v�Əq�ׂĂ��܂��B���������|�[�g�̕ʍ��Ŏ����ꂽ�}�����p���܂��B

�@���̃O���t�ɑ��āA���������u��̕�92�C93�N���G���j�[�j�������N�A���̕���96�N�͔�G���j�[�j�������N�ɂ�����A�G���j�[�j�������N�̕����ACO2���o���������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��B�v�Əq�ׂĂ��܂��B

�@�������Ȃ���A�����Ɏ����ꂽ�ϑ����ʂ̎��������ɂȂ�܂��B�O�Ɏ������u�}�E�i���A�ɂ������C����_���Y�f�Z�x�����̌o�N�ω��i2005�N�ߓ��j�v�ŕ�����悤�ɁA1992�`1993�N�̃G���j�[�j���͓���ȃP�[�X�ŁA199�P�N6���̃s�i�c�{�R�̕��̉e���ő�C��CO2�Z�x����O�I�ɒቺ���������ɏd�Ȃ��Ă���̂ł��B���̓���Ȏ����̊ϑ��f�[�^�����ł͔��f�̉����悤�͂Ȃ��̂ł��B

�@�Ō�ɖ��������u������ɂ���A�}1���炾���ł́A�l�N���ɂ���_���Y�f�Z�x�㏸�ɂ����20���I�㔼�ɋN���Ă���C���㏸�̓��ۂ��c�_���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�J��Ԃ����A���̃G���j�[�j���̉e���������Ă���O���t�ƁA20���I�㔼�ɋN���Ă���i��_���Y�f�Ȃǂ̉������ʃK�X�R���́j���g���Ƃ͖��m�ɕ����čl����K�v������B�v�ƌ��_�t���Ă��܂��B�����ł��܂������ɂ�CO2�n�����g�������̉���𗝗R�Ƃ��Ă��閳�Ӗ��Ȏ咣�ł��B�J��Ԃ��܂����A�����ł͂��̎咣�̓��ۂ������Ă���̂ł��B

�@������ɂ��Ă��������̎咣�́A���ɑ���^�`�̒�o�ɏI�n���A�̐S���w���̂ɋC���㏸�̌����ł���͂��̑�C��CO2�Z�x�̏㏸���C���㏸�̌�ɔ�������̂��x�ƌ������Ƃ����ؓI�ɂȂ������ł��Ȃ��̂ł��B���̓_�����ؓI�Ɏ������Ȃ�����ACO2�n�����g�������͊��p����܂��B

�@�Ō�ɁA�G���j�[�j���^���j�[�j����s�i�c�{�R�̕��̉e�����܂߂āA�{HP�����̃��|�[�g�w

��C����_���Y�f�Z�x�ƊC�ʐ����E�C���̊W�i2006�N�ߓ��j�x�����C����CO2�Z�x�Ɛ��E���ϋC��������ѕ��ϊC�ʐ������̔N�������r�����O���t�������Ă����܂��B

�@�C���A�C�ʐ����̂�����̕ϓ�����C��CO2�Z�x�̕ϓ��ɐ�s���Ă����Ă��邱�Ƃ�������܂��B����1992�N�O��̃G���j�[�j����CO2�r�o�ʂ̕s�������A���ϊC�ʐ��������猩��ƍ����I�ɐ����ł���̂ł��B

�@���̓�̃O���t�Œ��ڂ��ׂ��_�́A���E���ϋC�����N�����ƕ��ϊC�ʐ������N�������O���̎���ŕϓ����Ă���̂ɑ��đ�C��CO2�Z�x�N�����͖�1.5ppm�̎���ŕϓ����Ă��邱�Ƃł��B���̓_���܂߂āA����͑�C��CO2�Z�x�̕ϓ��̎�����l�דI��CO2�r�o�̒~�ςɂ��̂��ǂ������������邱�Ƃɂ��܂��B

No.216�@�i2006/07/18�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��F

�R�DCO2�̉�������

�i�P�j�C���㏸�̎����CO2�ɂ�鉷�����ʂ�

�؋��R�@�ُ�ɑ����Ă���CO2�̉������ʂ��C���ϓ��̎���ł���B�C���ϓ��ɂ����Đ����C�̉������ʂ͒��ڂ̌����ƂȂ���ˋ����͂ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�n�����g�������ł́A�ߔN�ϑ�����Ă���C���㏸�̎������C��CO2�Z�x�̑����ɂ�鉷�����ʂł���Ƃ��Ă��܂��B�������A���݂̑�C�g���ɂ����đ�C��CO2�Z�x�̏㏸�ɂ�鉷�����ʂ���̂ǂ̒��x�̋C���㏸���ʂ����̂��A���ؓI�ɂ͂Ȃ���������Ă��܂���B�܂�����𗧏��邱�Ƃ��K�v�ł��B

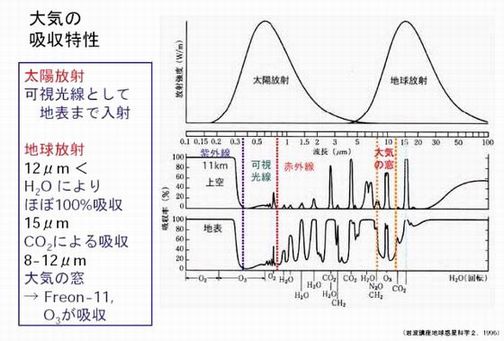

�@�������ʂɊȒP�ɐG��Ă����܂��B�n����C���\������C�̂̓��ŁA�������𒆐S�Ƃ��鑾�z���˂��悭���߂��A�ԊO���̈�ɕ��z����n�����˂��z�����鐫�������C�̂̂��Ƃ��w�������ʃK�X�x�ƌĂт܂��B

�@�������ʂ����C�̕��q�i�R���q���q�ȏ�j�́A�ŗL�U�����ɉ������d���g�̎��g�������̃G�l���M�[���z�����܂��BCO2�͒n�����˂̕��z������g���тł́A��ɔg��15��m�t�߂̐ԊO�����z�����܂��B�n����C�͕��ϓI�ɂ݂�ƁA���ɒn�����˂�95�����x��ߑ����Ă���A���ア���牷�����ʃK�X�Z�x���㏸���Ă��A�z������G�l���M�[�̑����ʂ͂킸���ł��B

�@��������C���z�������G�l���M�[���ĕ��˂���Ƃ��A100�����n�\�����Ɍ������Ēn�\��g�߂�킯�ł͂Ȃ��A��C��w����F����Ԃ֏o�čs�����̂�����܂����炢���牷�����ʃK�X�������悤�Ƃ��n�����˂�100�����������ʂɊ�^���邱�Ƃ͂���܂���B

�@�n���̐����C����������C�g���̊T���͎��̂Ƃ���ł��B

| ���f | 78�� |

| �_�f | 21�� |

| �A���S�� | 0.934�� |

| ��_���Y�f | 0.037�� (370ppm) |

| �l�I�� | 0.0018�� |

�@CO2�n�����g��������@���̋K��ł́A�������ʃK�X�ɐ����C�ӓI�Ɋ܂߂Ȃ��Ƃ������������Ă��܂��B�@���̋K��Ɋ܂߂Ȃ��̂͗ǂ��Ƃ��Ă��A���R�Ȋw�Ƃ��Ēn���̋C�ۂ����Ƃ��A�������ʃK�X�Ƃ��čł��傫�ȉe���������Ă���̂͐����C�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ͊m�F���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@��C���ɂ����鐅���C�Z�x�͋C�ۏ����ɂ���đ傫���ϓ����܂����A�n�����ł͊T��1000ppm�`50000ppm���x�͈̔͂ɂ���܂��BCO2�̑�C���Z�x�ɔ�ׂăI�[�_�[��10�{����100�{�Ƃ����傫�Ȃ��̂ł��B�܂��A�n�����˂ɑ���z���ш���AH2O�̓���ȐU�����[�h�ɂ���āA�g��12��m�ȏ�̂قƂ�ǂ��ׂĂ͈̔͂ɋy��ł��܂��B���̌��ʁA�_�i�_��12��m�ȉ��́u��C�̑��v���܂߂Ă��ׂĂ̑ш�Œn�����˂��z������B�j�ɂ��e�����܂߂�ƁA�n����C�̑S�������ʂ�90���ȏ�͐����C�̉������ʂɂ����̂ł��B

�@��C��CO2�Z�x���㏸�����Ƃ��Ă��A���̌��ʂ������̂́A��C���̐����C�Z�x���ɒ[�ɒႢ���Ɍ����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�ł͎��ۂ̒n�����˂ɑ���CO2�̉������ʂ͂ǂ̒��x�@�\���Ă���̂ł��傤���H

�@��������Ȃ��݂̃j���o�X�S���ɂ������̃T�n�������̒��Ԃ̒n�����˂̊ϑ��l�ł��B���̃O���t������Ƃ��T�n�������Ƃ�����������l������K�v������܂��B

�@�n�\���x���W���I�Ȋ��ɔ�ׂĈُ�ɍ������ƁB�O���t�ł͒n�\���x��47���ȏゾ�ƍl�����܂��B����͂��ꂾ���n�����ˋ��x���������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B

�A�T�n�������ُ͈�Ɋ���������C�̏�Ԃł���A�����C�E�_�ɂ�鉷�����ʂ��ɒ[�ɒႭ�Ȃ��Ă��܂��B

�@���̃T�n�������̓���Ȋ����ɂ����Ă��A����CO2�͒n�����˂�75�����x���z�����Ă���̂ł��B�n�\���x15�����x�̕W���I�Ȋ��ɑ��ẮA�������ʂɗL���ɓ�����C��CO2�Z�x�͊��ɖO�a���Ă��邩�A����ɋ߂���Ԃɂ���̂ł��B

�@CO2�ɂ�鉷�����ʂ����ΓI�ɑ傫��������C���̐����C�Z�x�̒Ⴂ���Ƃ͋�̓I�ɂ́A�����̂悤�ȓ�����Ɖ��т̓~���A�����сA���т��l�����܂��B�����̂悤�ȓ�����������Ί���Ȓn��i�G�߁j�ł���A�n�����˃��x�����̂��Ⴂ���ߌ����Ȓn�����˂̋z���ʂ̑����͂���܂���B

�@CO2�n�����g�������ł͕��ˋ����͂Ƃ������l���悭�o�ꂵ�܂��B

�@��}�́A�Y�Ɗv���ȍ~�ɐ������������ʋC�̂�G�[���]���i1750�N����250�N�Ԃł��ꂼ��̗v�����ǂꂾ���e�����y�ڂ������j�̑����ɂ���Ă����炳�ꂽ���ˋ����͂������Ă���Ƃ���Ă��܂��B���ˋ����͂����̏ꍇ�A�n��C�����グ�邱�Ƃ������Ă��܂��B���ˋ����͂Ƃ́A�C���ϓ��Ɋ֗^���邾�낤�ƍl������v���ɕX�I�Ȑ��l��^�������̂ŁA���ؓI�Ȑ��l�ł͂���܂���B

�@���ˋ����͂Ƃ́A�n���̕��ϋC��15����ۏ��Ă���̂͐����C�ɂ�鉷�����ʂł��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�������_�Ƃ��āi���������āj�A��������̋C���ϓ��𐅏��C�̉������ʈȊO�̗v���ő��ΓI�ɕ\�����悤�Ƃ����X�I�Ȏړx�ɉ߂��Ȃ��̂ł��B

�@����́A�C�ۂ̒��ʼn������ʂ����łȂ��傫�Ȗ������ʂ����Ă��邪�A���̐U�镑���̕��G�����疢���ɒ�ʓI�ɂ͌����ɋy���A�萫�I�ɂ��𖾂���Ă��Ȃ������C�����O���āA�b��P�������邽�߂ɂ͈�̕��@�ł͂���܂����A�C�ۂ����R�Ȋw�̖��Ƃ��Ď�舵�����߂ɂ͋ɂ߂ė��\�ȉ���ł��B

�@�����ŁA�Ăъ��o�ρE����w��̓��_��ł̖������̔������Љ�܂��B

�@CO2���������C�̕����������ʃK�X�Ƃ��ċ������ʂ�����Ƃ�����������܂��B������ԈႢ�ł��B�m���ɁA�n���̒n�\���x��-18���ł͂Ȃ�15���ň��肵�Ă���̂͐����C�Ɖ_�ł��BIPCC��90�N�̕��ł͐����C������60�`70���A�_�ƍ��v����80�`90���ł��B�������A�����20���I�㔼�̋}���ȉ��x�ω��������Ă���CO2�̌��ʂƂ͂܂������ʂ̘b�ł��B��C���̐����C�ʂ����߂�̂͏����E�~���ł���A��C���̕��ϑ؍ݎ��Ԃ�10���ƒZ���B���������������1�T�Ԓ��x�Ō��̐��ɖ߂��Ă��܂��܂��B����N�Ԃ̊ԁA�����C�̏����E�~���ɂ���āA�l�ԂƂ͊W�̂Ȃ������C�ɂ����15���ƕۂ���Ă���B���̃o�����X���̂�CO2�ł��B�����C�͒��ډe���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@���������āA�����_�Ői�s���Ă��鉷�g���ɂ����āA�����C�͒��ڂ̌����ƂȂ���ˋ����͂Ƃ͂Ȃ炸�ɎI�Ƀt�B�[�h�o�b�N�̌��ʂƂ��ĉ��g���ɉe������B���ꂩ��o�����X�����̂Ƃ��Đ����C�͎ア�B

�i�k�C��E.F.����VTR���@���Ӂ@�ߓ��j

�@�������̑O�i�̐����́A���ɐG�ꂽ���ˋ����͂Ƃ������̂̒�`���q�ׂĂ���ɉ߂��܂���B�܂�A�����C�Ɖ_�̉������ʂ���̂Ƃ���n����C�̉������ʂɂ���Ĉ��肵�āi���ۂɂ͔��ɑ傫�ȋC���ϓ��������Ă��邪�E�E�E�j15�����ێ����Ă����C������_�Ƃ��āA��������̕ϓ����l�����ꍇ�Ɋ֘A����Ǝv����v���ɐ��l��^�����̂ł��B

�@���̒�`�i���R�Ȋw�I�ȑÓ����͕ʖ�肾���E�E�E�j�ɏ]���ΐ����C�Ɖ_�ɂ�鉷�����ʂ͂͂��߂�����ˋ����̗͂v������r�����Ă���̂ł�����A�����C�Ɖ_�ɕ��ˋ����͂��Ȃ��͓̂��R�ł��B�������̎咣�́A���̕��ˋ����͂̒�`�����R�Ȋw�I�Ȏ��ԂȂ��������ƌ�F���邢�͜��ӓI�ɍ������ďq�ׂĂ��邾���ł���A������ؓI�ȏ؋��͂���܂���B

�@�����ɏq�ׂ��Ă��閾�����̎咣�́A�����ƌ�������CO2���g�������Ȃ����c�t�Ȑ��l�V�~���[���[�V��������������Ȃ������C�Ɖ_�ɑ��āA���ˋ����͂Ƃ����X�I�Ȑ��l���`���邱�Ƃɂ���āA�����C�Ɖ_���u�����I�v�ɖ��E���邱�Ƃɂ���Đ��藧���Ă���CO2���g�����f���𐳓������Ă��邾���ł��B

�@�����C��_�ɂ͋C����ϓ���������ˋ����͂��Ȃ��A�I�Ƀt�B�[�h�o�b�N�@�\�Ƃ��Ă̂@�\����Ƃ����̂́A�������������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�ނ�̃��f�����������肵�Ă����̂ł��B

�@�܂��A�������̎咣�͈ÂɑO���I���́u�}���v�ȋC���㏸�̌������������ʂɂ����̂Ƃ��ċc�_���Ă��܂����A������܂��܂�����������Ă��܂���B���܂��ɂ��̑Ó������c�_���Ă���̂ł��B

�@�������ʂƂ́A���ڂ������_�ɂ������C�g�����ǂ̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��邩�����ł���A�����C�Ɖ_�Ƃ����������ʂ̍ő���q���������ˋ����͂ŋc�_���邱�ƂɈӖ��͂���܂���B���ϑ؍ݎ��Ԃ̒��Z�ȂLjӖ��͂Ȃ��A�����܂ł���C�g�����邢�͉_�̏�Ԃɂ���ĉ������ʂ͌��܂�܂��BCO2�̉������ʂ͑�C�̉������ʑS�̂��猩��Ƃ����ꕔ�ɉ߂��܂���B�������ʂɂ����Đ����C�Ɖ_�̉������ʂ͌���I�ɏd�v�ł���A������������c�_�͖��Ӗ��ł��B

�@�C�ۂƂ�������`���ۂł͒P���ȕ����I�Ȍ��ʂ̏d�˂��킹�ɂ���Č��ۑS�̂��Č����邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ł��B��l�Ƃ��Đ����C�Ɖ_�̌��ʂ����āi���邢�͓Ɨ��Ȏ��ۂƂ��āj�A��������̑��ΓI�ȕϓ��Ō��ۂ�\������Ƃ������ˋ����͂Ƃ����l�������̂��A����`���ۂ̃��f�����Ƃ��ĉȊw�I�ȑÓ������������̂Ȃ̂ł��B�܂��A���݂̑�C�g���ɂ����āA��C��CO2�Z�x�̏㏸�ɂ���āu�L���v�ɓ����������ʂ��ǂ̒��x�����A����ɂ���Ăǂ̒��x�̉��x�㏸�������Ă���̂������ؓI�Ɏ����Ȃ�����A�؋��R�͊��p����܂��B

No.215�@�i2006/07/17�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��E

�Q�DCO2�n�����g�������̍��Ղ�T��

�i�Q�j�ߔN�̋C���㏸�͎��R�ɂ͋N���肦�Ȃ�

�؋��Q�@�O���I���̋}���ȋC���㏸�A0.6��/100�N

�͎��R���ۂƂ��Ă͂��Čo���������Ƃ̂Ȃ����̂ł���A���������Đl�דI�Ȍ�������C��CO2�Z�x�̏㏸�ɂ�鉷�����ʂ̑��傪�����ł���B

�@��������R�Ȋw�I�Ȍ��ۂ̗��̂��߂̏؋��Ƃ��Ă͗]��ɂ������͂Ɍ�������̂ł��B�Q���̊��o�ρE����w��ɂ����閾�����������Љ�Ă����܂��B

�@���x�ω��̗��R�͉����ƌ������ƂɂȂ�܂����A���x�㏸�̑��x���ߋ��ɗ���݂Ȃ��B�ܘ_���ꂾ���ł͏ؖ��ɂȂ�܂��A���Ȃ��Ƃ��������N�����Ă���ƌ�����̂ł͂Ȃ����B

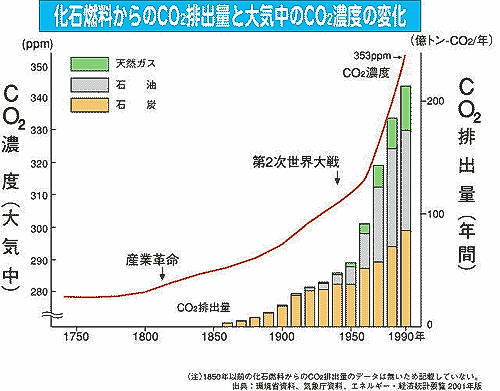

�@�Y�Ɗv���ȍ~�ACO2�Z�x��280ppm����368ppm�܂ŋ}���ɑ������Ă���B������݂̉��x�͉ߋ�65���N�ԂɂȂ��������̂ŁA�㏸���x���ߋ��Q���N�ɂ͂Ȃ����̂ł��B�����Ȏ��R���ۂ̌��ʂƂ��Ă�CO2�B�������A���R���ۈȊO�̂��̂������Ă���ƍl����������R�Ƃ����C�����܂��B���Ȃ��Ƃ��l�דICO2�̔r�o��CO2�Z�x�͊W������ƌ����܂��B

�i�k�C��E.F.����VTR���@���Ӂ@�ߓ��j

�@���Ƃ����\�ȋc�_�ł��B���ǁu�ߋ��ɗ���݂Ȃ��v���Ƃ������𗝗R�ɁA�����CO2�Z�x�̏㏸�Ɍ��ѕt���Ă��邾���ł��B���Ƃ����̔������e�������ł������Ƃ��Ă��A�ƂĂ�CO2���g�������̗��̂��߂̏؋��Ƃ��Ă͎シ���܂��B

�@�ł́A���e�ɂ��ď����m�F���Ă����܂��B�ȉ��Ɋ���̋C���ϓ��̋L�^���Љ�Ă����܂��B

���j����́}�R���ɑΉ�

�@�Ō�Ɏ������}�́A�_���X�K�[�h�E�T�C�N���iDansgaard-Oeschger

Oscillation�j�ƌĂ��C���ϓ��T�C�N���̋L�^�������Ă��܂��B���c�i���c�����F�v���[���e�N�g�j�N�X�ƑS�n���j��Ǐ����u�_���X�K�[�h�E�T�C�N���v�j�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�E�E�E�킸���P�O�N�O��̊Ԃɂ�����}���ȉ��g���C���X�Ɋ��≻�������S�N�`����N�Ԍp�����鉷�g���i���ԕX���ƌĂ��j�C���\�N�̊Ԃɂ�����}���Ȋ��≻�A���S�N�`����N�Ԍp�����銦����̌J��Ԃ��œ����Õt�����C���̐U���͋C���ŕ\���ƂV���ȏ�ɋy�ԁi�}�P�j�B

�@�ȏ����̎������Љ�܂������A�ߋ��̗��j�I�Ȏ�������͋C���͏�ԂƂ��ċ}���ȕϓ��������Ă���̂ł��B0.6��/100�N�͉ߋ��̋L�^�ɔ�ׂ�Ƃ܂��������ʂ̏o�����ł�������܂���B�؋��Q�͎����ɂ���Ċ��S�ɔے肳��Ă���̂ł��B

No.214�@�i2006/07/16�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��D

���@CO2�n�����g�������ɂ��Ă̌���

�Q�DCO2�n�����g�������̍��Ղ�T��

�@�O��A��ɂ̃A�C�X�R�A�̕��͌��ʂɂ��Č������܂����B���j�I�Ȏ����̋L�^�Ƃ��āA�قƂ�ǗB���C��CO2�Z�x�ƋC���ϓ��̒��ړI�ȊW��\��������f�[�^�ł������A�c�O�Ȃ���CO2���g�������̗��ɂ͌��т����A���������܂߂�CO2���g�������x���҂��u�C���ϓ��ɂ����CO2�Z�x�̕ϓ����N�������v���̂ł��邱�Ƃ�F�߂���Ȃ������悤�ł��B

�@�A�C�X�R�A�̕��͌��ʂ𗘗p�ł��Ȃ����ƂɂȂ�ƁA�ߋ��̋L�^��ϑ��f�[�^�Ƃ������ؓI�ȏ؋�����CO2�n�����g�������𗧏��邱�Ƃ͔��ɍ���ȏƂȂ�܂����B���̌��ʁACO2�n�����g�������́w���x�́A�؋�������@�̐ςݏd�˂����ɂȂ�܂����B�����ł͂��̂��������Љ�邱�Ƃɂ��܂��B

�i�P�j�ߔN�̑�C��CO2�Z�x�̏㏸�ƋC���㏸���������Ă���

�؋��P�@�Y�Ɗv���̏����O�����C��CO2�Z�x�͏㏸���n�߁A�����ɋC�����㏸���Ă���B���������ċC���̏㏸��CO2�Z�x�̏㏸�ɂ�鉷�����ʂ̑���̌��ʂł���B

�@����͎��R�Ȋw�I�Ȍ��ۂ̏؋��Ƃ��Ă��͂��܂�ɂ����e���Ȃ��̂ŁA�܂����������ɂȂ��Ă��܂���B�Q�l�̂��߂ɓ�̃O���t�������Ă����܂��B

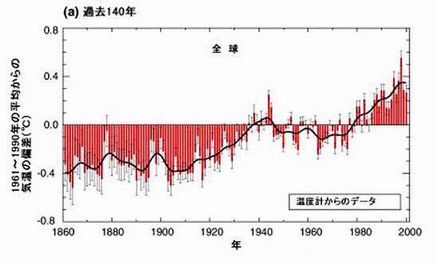

�@��C��CO2�Z�x�͒P���ȏ㏸�X���������Ă��܂����A���ϋC���̕ϓ��͂���قǒP���Ȃ��̂ł͂���܂���B1940�N��ɋɑ�����}������ɒቷ�����i�݁A1970�N��㔼����Ăя㏸�X���������Ă��܂��B

�@1940�N�ォ��1970�N���30�N�Ԃɋy�Ԓቷ���X�����ǂ̂悤�ɉ��߂���悢�̂ł��傤���H

�A��ɂ̃A�C�X�R�A�̕��͌��ʂɂ����ẮA�C���ϓ��������ł��ꂪ��C��CO2�Z�x�̕ϓ��������N�������ƔF�߂��ɂ�������炸�A�O���I�ɂ����Ă͌����ƌ��ʂ��t�]���Ă���Ǝ咣���鍪���͉��Ȃ̂ł��傤���H

�@���̓_�Ɋւ��閾�����̎咣���ȉ��Ɉ��p���Ă����܂��B

�����_��

�@�n���̕��ϋC���͓�_���Y�f�Z�x�Ɍ����������t��ԂɒB���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�O�q�̂悤�ɁA�C���ω��ɂ͗l�X�Ȉ��q������B���������āA�C���Ɠ�_���Y�f�Z�x���҂�����Ή����Ȃ��͕̂K�������s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�O���E����̑�C���̓�_���Y�f�Z�x�̏㏸�����傫���Ȃ��������́A�ΎR���Ȃǂ̎��R�v���Ɛl�N���G�[���]���̗�p���ʂ����g����ł������Ă����ƍl������B

�@���̂悤�ȉߋ��̎��ۂ́A�C�f���ɂ��20���I�̍Č������ɂ���Ď������Ƃ��ł���B�Ⴆ�A���ɓ�_���Y�f��G�[���]���Ȃǂ̐l�N�������̑����������Ƃ��������ŃV�~�����[�V�������s���ƁA�i���R�̕ϓ��v���ƋC��̓����ϓ������ł́j20���I�㔼�̋C���㏸�̑傫���͍Č��ł��Ȃ��B�����́A20���I�㔼�ɂ����ẮA��_���Y�f���u�����v�ʼn��x���u���ʁv�ł��邱�Ƃ������������Ă���B

�@���������C��̕ϓ��v���͑���ɂ킽���Ă���A�����𖾂���Ă��Ȃ����Ƃ͒N�����F�߂Ă��܂��B���̂悤�ȏ̒��ɂ�������C��CO2�Z�x�̕ϓ��ɂ�鉷�����ʂ̕ϓ����哱�I�Ȗ������ʂ����Ă����Ǝ咣����̂�CO2�n�����g�������Ȃ̂ł��B����𗧏��悤�Ƃ���Ȃ�ACO2���g�������Ƃ͑��e��Ȃ��悤�Ɍ����錻�ۂɂ��āA�Ȃ����̂悤�Ȍ��ۂ�������������CO2���g�������ƁA����Ɩ������Ȃ����_�\�����Ȃ��Đ������Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�u���������āA�C���Ɠ�_���Y�f�Z�x���҂�����Ή����Ȃ��͕̂K�������s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�v�ł͐����ɂ͂Ȃ�܂���B�\���̖��A��ʘ_�Ƃ����u�O���E����̑�C���̓�_���Y�f�Z�x�̏㏸�����傫���Ȃ��������́A�ΎR���Ȃǂ̎��R�v���Ɛl�N���G�[���]���̗�p���ʂ����g����ł������Ă����ƍl������B�v�ł͉��̈Ӗ����Ȃ��̂ł��B��̓I�E���ؓI�ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��N�����Ă����̂�����肵�Ȃ�����̔������p���邱�Ƃ͏o���܂���B

�@�㔼�̃V�~�����[�V�������f���ɂ����߂͂܂��������Ӗ��Ȃ̂ŃR�����g�̕K�v�͂���܂���B

�@�֑��ł����A�ϑ�����Ă���C���ϓ��Ɠ���������ؓI�Ȋϑ��f�[�^����������Ă����܂��B

No.213�@�i2006/07/15�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��C

���@CO2�n�����g�������ɂ��Ă̌���

�P�D��ɃA�C�X�R�A���͌��ʂɂ���

�@

�@CO2�n�����g��������\�z������قƂ�ǗB��̎����ɑ��������͌��ʂƂ��ē�ɂ̃A�C�X�R�A�̕��͌��ʂ�����܂��B

�@�A�C�X�R�A�̕��͌��ʂ���A�ߋ��̋C���Ƒ�C����CO2�Z�x��CH4�Z�x�̕ϓ��X�����ɂ߂č������ւ��������Ƃ��m���Ă��܂��B

�@��ʓI�ɁA�����ĕϓ����镡���̕����ʂ�����ꍇ�A�����ʂ̓��̂����ꂩ�������ƂȂ��āA���̕����ʂ͂���ɏ]�����ĕϓ����Ă���ƍl�����܂��B�A�C�X�R�A�̕��͌��ʂɂ��ƁA�m���ɑ�C��CO2�Z�x�ƋC���͂悭�������ĕϓ����Ă���悤�Ɍ����܂��B������CO2�Z�x�ɓ������Ă���̂͋C�������łȂ�CH4�Z�x�����l�ł��B���Ȃ��Ƃ����̕��͌��ʂ����邾���ł́w��C��CO2�Z�x�̕ϓ�������ƂȂ��ċC�����ϓ�����x���Ƃ̗��ɂ͂Ȃ�܂���B

�@CO2�n�����g�������ł́A���������ϓ��̕����I�Ȕw�i�ɂ͐G�ꂸ�ɁA�����Ȃ�CO2�ɂ�鉷�����ʂ̕ϓ��ɂ���ċC�����ϓ����Ă���Ɖ��߂��܂��B���ɉ������ʂ̕ϓ��ɂ��C���ϓ��ł���Ȃ�A���̌��ʂ�CH4�������|�I�ɕϓ��̑傫��CO2�̑�C���Z�x�̕ϓ�������ł���A�ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�@����ɑ��āA�C�m�\�w����CO2�̋z�������̓w�����[�̖@���Ȃ����C�̂̊C���ւ̗n��ʂ̉��x���ʂɂ���ċK�肳��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�{HP�����̊p�F���|�[�g�ɂ��ƁA���݂̊C�m�\�w���ł͂P���̐����ϓ��Ŋ܂܂��CO2�ʂ͂S�����x�ϓ�����i�n���|���v�j�Ƃ��Ă��܂��B

�@�܂��A�A�C�X�R�A�̕��͌��ʂ̋C���ϓ������������̂Ƃ��ă~�����R�r�b�`�T�C�N���Ƃ����n���̓V�̂Ƃ��Ă̋O����n���̌X���̕ϓ��A���邢�͍ۍ��^���ɂ���āA�n���̑��z���ɑ����������̕ϓ��ɂ���ċC���ϓ��������N�������Ƃ��������L�͎�����Ă��܂��B

�@�ȏ��̎����𑍍�����A�~�����R�r�b�`�T�C�N���ɂ��n���̎�������ɂ���ċC�����ϓ����A����ɂ���ĊC�m�Ȃǂ�CO2��CH4���z���E�r�C���邱�Ƃɂ���đ�C���Z�x���]���I�ɕϓ�����ƁA�_���I�ɖ������������ł��܂��B

�@�A�C�X�R�A�̕��͌��ʂ�CO2�n�����g�������̗��j�I�ȋL�^�ł���Ǝ咣����Ȃ�A���Ȃ��Ƃ��ȉ��̂Q�_�������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@�X���E�ԕX���̑�C��CO2�Z�x�̕ϓ�100ppm�ɂ���Ă��̊Ԃ̖�10���̋C���ϓ��������炷�����̉������ʂ̕ϓ��𗧏��邱�ƁB

�A�~�����R�r�b�`�T�C�N���̉e����ے肵�A��C��CO2�Z�x�̎����ϓ��̌�������肷�邱�ƁB

�@����ɑ��āA���������|�[�gVer2.2�͎��̂悤�Ɏ咣���Ă��܂��B

�@�O�q�̂悤�ɁA�ߋ��̋C��ϓ��œ�_���Y�f��^���������Ă����g���K�[�́A�C���ł����Ă��悭�A������܂߂āA���݂̉Ȋw�͈ȉ���3���ɔF�߂Ă���B

1�j�C���������œ�_���Y�f�Z�x���ς��

2�j��_���Y�f�Z�x�������ŋC�����ς��

3�j�ߔN��100�N�X�P�[���̋C���㏸�́A2�j���g���K�[�ł���i�O�̏؋�1�ɑ��锽�_���Q�Ƃ̂��Ɓj

�@�܂��A�����������̂́A1�j��2�j�A3�j�Ɨ��������̂ŁA1�j��F�߂���Ō�A2�j��3�j���咣���Ă͂����Ȃ��Ƃ����c�_�͐��藧���Ȃ����Ƃł���B�l�דI�r�o��_���Y�f���g�������咣���Ă���̂́A�����܂ł�20���I�㔼�̉��x�㏸�Ɋւ��Ă͓�_���Y�f�������ł����Ƃ������Ƃł���A����ȊO�̉ߋ��ɂ����鉷�x�㏸�ɂ����ẮA�C���������œ�_���Y�f�Z�x���ω������ꍇ�����������݂��邱�Ƃ͍ŏ�����F�߂Ă���[9]�B���������āA�u�����I�C�x���g�v���������Ǝ��̂��K�v�Ƃ���Ă��炸�A�l�דI�r�o��_���Y�f���g�����̌����҂͎������Ƃ����Ă��Ȃ��B

�i�T���ߓ��j

�@�i���̔��_�ɑ��錟���͊��ɁuCO2�n�����g�����А����l����v���_�P�̂Q�D���v���C�w�f�p�ȋ^��x�ɂ����čs���Ă���̂ŁA�ڍׂ͂�����Q�Ƃ��Ă������������B�j

�@���������|�[�g�̖��_�́A�����ł̋c�_�͐�������܂ł������u2�j��_���Y�f�Z�x�������ŋC�����ς��v�Ƃ���CO2�n�����g�������̑Ó������������邱�Ƃɂ���ɂ�������炸�A���̐������Ȃ��ɂ�����u���݂̉Ȋw�͈ȉ���3���ɔF�߂Ă���v�Ƃ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃł��B���ꂪ�Ȋw�I�ɗ�����Ă���̂Ȃ�͂��߂���c�_�͕K�v�Ȃ��̂ł��B���邢�́A��ʘ_�Ƃ���CO2���������ʃK�X�ł���Ƃ����u�����v��CO2�n�����g���������̈ӂɓ��ꎋ���ċc�_���Ӑ}�I�ɍ��������Ă���̂ł���A������ɂ��Ă����R�Ȋw�̖����c�_����ԓx�Ƃ��ĕs�K�ł��B

�@�܂��u3�j�ߔN��100�N�X�P�[���̋C���㏸�́A2�j���g���K�[�ł���v�Əq�ׂĂ��܂����A��������l�ł���A�܂����������ɂȂ��Ă��܂���B���̎咣�̑Ó������c�_���Ă���̂ł��B

�@�������̑S�Ă̎咣��CO2�n�����g�����������������ƁA��������ɍ\�����ꂽ�V�~�����[�V�������ʂ������ƌ�F���Ă���������Ƃ��Ď��R���ۂ����߂��Ă݂��Ă��邾���ł���A�Ȃ����ؓI�Ȑ������s���Ă��܂���B

�@�������̎咣��CO2�n�����g�������̎x���҂̓T�^�I�Ȃ��̂ł���ACO2�n�����g�������̌���CO2�n�����g�������̌��ʂ����p����Ƃ������ɔ�_���I�ȍ\���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��u�����v���Ă����܂��B

�@�u�����܂ł�20���I�㔼�̉��x�㏸�Ɋւ��Ă͓�_���Y�f�������ł���Ƃ������Ƃł���A����ȊO�̉ߋ��ɂ����鉷�x�㏸�ɂ����ẮA�C���������œ�_���Y�f�Z�x���ω������ꍇ�����������݂��邱�Ƃ͍ŏ�����F�߂Ă���v�Ƃ��q�ׁA��ɃA�C�X�R�A���͌��ʂ�CO2�n�����g�������̗��̍����Ƃ��邱�Ƃ�������߂��悤�ł�����A�c�_�͂����܂łƂ��܂��B

No.212�@�i2006/07/14�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��B

���@�����͂����Ɋ��p����邩

�@�@�ŏq�ׂ��Ƃ���A���R�Ȋw�I�ȉ����𗧏��邽�߂ɂ��w�ΏۂƂ��錻�ۂɂ������āA�����ƌ����Ƃ��w��O�Ȃ��x�����������x���Ƃ��������Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B

�@�ł͉�����ے�i���p�j���邽�߂ɂ͂ǂ�����悢�ł��傤���H����͘_���w�̖��ł���A�w�ΏۂƂ��錻�ۂɑ��āA�����ƌ������w�B��ł��x�������������x�Ƃ��A���R�Ȋw�I�ȉ����͔ے肳������ƂɂȂ�܂��B

�@����́A���R�Ȋw�I�ȉ����𗧏��悤�Ƃ��邽�߂ɂ͖c��ȃf�[�^�́E�������邱�Ƃ��K�v�ł���A���̂悤�ȑf�l�����g�ނ��Ƃ͂��܂�ɂ����d�ł���A�܂��o����킯������܂���i����́ACO2�n�����g�����А��ɕς��C�f����������Ȃǖѓ�����܂���j�B

�@�������A���R�Ȋw�I�ȉ�����ے肷�邱�Ƃ͑f�l�ɂƂ��Ă����ɊȒP�Ȃ��ƂȂ̂ł��B���R�Ȋw�Ƃ͕��Ր������߂錵�i�Ȃ��̂ł��邾���ɁA�w���e�x���Ƃ͑ɂɈʒu������̂ł��B�������������Ɩ��炩�ɖ������錻�ہi���j����ł������邱�Ƃ��o����A�����͂��̎��_�Ŋ��p�����̂ł��i���̍ہA�����ɋN�����Ă��錻�ۂł������A���_�I�Ȕw�i�͒m��Ȃ��Ă����܂�Ȃ��B�j�B

�@��������ł������̐��������咣����̂ł���A�������咣����҂̐ӔC�ɂ����āA�����ꂽ���������ɗ��r���Ę_���I�ɐ������邱�Ƃ��A�K�v�ɂȂ�܂��B���̍ہA����ے肷�邽�߂ɂ͔��ɑ���Ĕ��������邱�Ƃł͔ے�ł����A���ڔے�ł��邱�Ƃ𗧏��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B

�@����A�������ǂ������ɂȂ�܂������A���̓_��CO2�n�����g�����А����Ȋw�ł͂Ȃ��ƌ����咣�̘_���I�Ȕw�i�ɂȂ�܂��̂ŁA���������������B

�@���Ԃł́A�w���R���ۂɂ��Ẳ����Ȃ̂�����A��O����������Ă��S�̂��ے肳���悤�Ȃ��Ƃ͖����x�ƌ����c�_������悤�ł����A���R�Ȋw�Ƃ͂���قNJ��e�Ȃ��̂ł͂���܂���B�����ɑ��Ĕ����Ă���悤�Ɍ����鎖�ۂɑ��Ă��A�����Ƃ��̂ق��̊��ɗ�����Ă��闝�_�E�@���ɂ���āA���������_���I�Ȑ��������Ȃ��Đ����ł��Ȃ�����A�����͊��p����ȊO�ɖ����̂ł��B

�@����Ŏ��R�Ȋw�ɂ����鉼�������p���邽�߂̎葱����������܂����̂ŁA����CO2�n�����g�����А��ɂ��Ă̋�̓I�Ȍ����ɓ��邱�Ƃɂ��܂��B

No.211�@�i2006/07/13�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��A

���@CO2�n�����g�����А�

�@���ݗ��z����Ă���CO2�n�����g�����������������ڍׂɒ�`�������Ă������Ƃɂ��܂��B�����ɂ͂R�̍\���v�f������܂��B

�P�DCO2�n�����g������

�@����́A�O����G�ꂽ�Ƃ���ACO2���n�����˂̓�15��m�t�߂̐ԊO�����z������Ƃ��������ɂ����̂ł��B�n����C���\������C�̕��q�i�R���q���q�ȏ�j�͊e�C�̂��Ƃ̌ʂ̌ŗL�U�����ɉ������d���g���z�����܂��BCO2�n�����g�������ł́A�Y�Ɗv���ȍ~�̑�C��CO2�Z�x�̏㏸�ɂ���āA�n�����˂ɑ����C�̋z���������ς��A�ȑO���������̒n�����˂��z�����A���ꂪ��C�̉������ʂ�傫���������Ƃ�����ƂȂ��Ēn�\���̋C���㏸���N���Ă���Ƃ��������ł��B���ꂪCO2�n�����g�������̗��_�I�Ȋj�S�����ł��B

�Q�D��C��CO2�Z�x�̏㏸�̌����͉��ΔR���̔R�Ă�����

�@�Y�Ɗv���̏����O�܂ł́A��C��CO2�Z�x��280ppm���x�ň��肵�Ă����ƍl�����Ă��܂����A����Ȍ㎟��ɏ㏸���A���݂ł�360ppm���x�ɂȂ��Ă��܂��BCO2�n�����g�������ł�CO2�Z�x�̏㏸�́A�Y�Ɗv���Ȍ�A�ΒY��Ζ��Ƃ����Y�����f�R������ʂ����������Ƃ������ł���Ƃ��Ă��܂��B

�R�D���g���͐��Ԍn�ɔj�œI�Ȉ��e�����y�ڂ�

�@���݂̒n���\�ʊ��̑S�����ϋC����15�����x�ƌ����Ă��܂��B����n���̕\�ʊ��̑S�����ϋC���������㏸���邱�Ƃɂ��C�ۂ��܂ފ��ω��́A�n�����Ԍn�ɔj�œI�Ȉ��e����^����Ǝ咣���Ă��܂��B��������͌l�I�����g�����А��ƌĂԂ��Ƃɂ��Ă��܂��B

�@�������ɁACO2�n�����g���������P�ɋC��ϓ����f���̈�ɉ߂��Ȃ���A���Ƃ͂���قLjُ�ȎЉ�I�Ȕ����������N�������Ƃ͖��������͂��ł��B���ꂪ���g�����А��ƌ��т��Ď�v��i���̍��ƁA��ƁA�����Ė��\�E���ӔC�ȃ}�X�R�~�@�ւ̍���ɂ��I�E���^�����畉���̐��E�I�ȋK�͂̃n���}�Q�h���I���|��`�ɂ���Č��݂̎Љ�����܂ꂽ�̂ł��B���̈Ӗ��ŁA���g�����А����������̊j�S�������\�����Ă���Ƃ������܂��B

�@�ȏ�̂R�_���܂Ƃ߂āA���ԓI�ɂ͂��܂蕷���Ȃ�Ȃ����t�Ȃ̂ł����A����HP�ł�CO2�n�����g�����А��Ȃ�����_���Y�f�n�����g�����А��ƌĂԂ��Ƃɂ��Ă��܂��B�ȉ����̂悤�ɌĂԂ��Ƃɂ��܂��B

�@����CO2�n�����g�����А��̑ΏۂƂ��鎩�R���ۂ͋ɂ߂čL�͈͂ɂ킽����̂ł���A�꒩��[�Ɍ��_�̏o��悤�Ȗ��ł͂���܂���B������������\������R�̗v�f�݂͌��ɓƗ����̍����ʁX�̖��ł���A���ꂼ�ꂪ�傫�Ȗ��ł��B�R�̗v�f���������CO2�n�����g�����А���s���悭����������悤�Ȍ��ʂ�^���邱�Ƃ́A�f�l�ڂɌ��Ă��قƂ�NJ�Ղł��N����Ȃ�����A�펯�I�ɂ͂��肦�Ȃ��Ǝv���̂ł����E�E�E�B����ȍ~�ŏڍׂȌ����������Ă������Ƃɂ��܂��B

No.210�@�i2006/07/12�jCO2�n�����g�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��@

�@���āA���o�ρE����w��ł́wCO2���g�����x�ɂ��Ă̋c�_���i�߂��Ă��܂����A�����ł̋c�_���ǂ����邩�ɂ��āA�v�_�������������Ă������ƍl���܂��B

�@�l�b�g��ł͂Q���̓��_��ɂ�����c�_�ɂ��āA�]����������Ă���A�������Ă���ǎ҂������Ǝv���܂��B���̍����̌����͋ɘ_����ƁA�wCO2���g�����x�����R�Ȋw�̖��Ƃ��đ����Ă��邩�ۂ��ƌ������ɂȂ�ƍl���܂��B���̊�{�I�Ȏ��_���s���m�Ȃ��߂Ƀl�b�g��Ŕ�ь����]���̒��ɂ͂܂��������Ӗ��Ō����Ⴂ�̋c�_���͂т����Ă��邱�Ƃ͐��ɔ߂��ނׂ��ł��B

�@����͘A�ڂ�1��ڂƂ��āw�Ȋw�I�Ȏv�l�x�ɂ��ĐG��Ă������Ƃɂ��܂��B

���@���R�Ȋw�I���@�_�ɂ�闝�_�E�@���̐����܂ł̎葱���@

�@���R�Ȋw�ɂ����闝�_��@���Ƃ������̂́A�����ɋN�����Ă��鎩�R���ۂ�O��I�Ɋώ@���A���ۂ��A�[�I�ɒ��ۂ��Ē莮�����邱�Ƃɂ���ĉ����𗧂āA���̒i�K�Ƃ��čX�ɂ��̉����������������̂ł��邩�ǂ��������ۂɋN�����Ă��錻�ۂ��Ȃ��Č����܂��B

�@���̌����ΏۂƂ��錻�ۂɂ������āA�����ƌ����Ƃ��w��O�Ȃ��x�����������Ƃ��A�����͗��_�Ȃ�@���Ƃ��ď��F��������ƂɂȂ�܂��B

���@CO2�n�����g�������͂ǂ̂悤�ɒ�Ă��ꂽ�̂��H

�@CO2�n�����g�����ɂ��ċ�̓I�ɍl���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�܂����ɂȂ镨�����ۂƂ́A�d���g���Ǝ˂��ꂽ�C�̕��q���A���q�̌ŗL�U�����ɑΉ�����d���g�̎��g�������̃G�l���M�[���z������Ƃ��������ł��B����͊��Ɋm�����ꂽ�����w�I�Ȓm���ł��̂ŁA�������㈓I�ɉ����̍\�z�Ɏg�p���邱�Ƃɉ�����͂���܂���B�ܘ_����͎������I�Ȋ����ł̎����ł���A����ŒZ���I�ɋߔN�ϑ�����Ă���C�ۂƂ��Ă̒n�����g�����������킯�ł͂���܂���B

�@����������̓I�ɂ́A�n�����˂Ƃ����ԊO���ш�ɕ��z���Ă���d���g�̓��ACO2�͔g��15��m�t�߂̐ԊO�����z����������������Ă��܂��B����͊ԈႢ�Ȃ������ł��B

�@���Ė��͂�������ł��B�ʏ�̎��R�Ȋw�̕��@�_�ł́A���R���ۂƂ��Ċϑ����ꂽ�����ɏƂ炵���킹�āA��C��CO2�Z�x�̑���ɓ������ċC�����㏸���Ă���Ƃ�������������Ƃ��ɁA�u��_���Y�f�̑�C���Z�x�̏㏸���n�\���ɂ�����C���̏㏸�̎�v�Ȍ�����������Ȃ��v�Ƃ��������𗧂Ă邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�܂����̉����𗧂Ă�i�K�ŁACO2�n�����g�������͓��قȎ���ł��B���Ȃ킿�ACO2�n�����g���������o�ꂵ�����_�A���������݂Ɏ���܂�CO2�̑�C���Z�x�̏㏸�X���ƒn�\���̋C���㏸�X���Ƃ̊Ԃɖ��m�ȂQ�ҊW��\��������悤�Ȋϑ��������܂����������Ƃ������Ƃł��B���̈Ӗ��ŃX�^�[�g�̎��_���炱�̉����ɂ͓���ȁi���R�Ȋw�ȊO�́j�Ӑ}�����f����Ă����悤�Ɏv���܂��i�������A���ǂ��̖��������o�����Ɍ��݂Ɏ����Ă���̂ł����E�E�E�B�j�B

�@CO2���g������������قǂ܂łɋ}���ɐ��E�ɖ��������w�i�ɂ́A���̖�肪���R�Ȋw����̒n���Ȍ����Ƃ��čs��ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�Ηz�Ɍ��������Ƃ��Ă������q�͔��d�ƊE�A�Ȃ�тɊj����ۗL���Ȃ������{�̂悤�ȏ��j����ۗL�����ɂ��A�o�ϓI�E�����I�w�i�����͂Ɍ㉟���������Ƃɂ����̂ƍl�����܂��B�ŋ߂ł́A�X�ɃG�R�Y�ƕ���Ƃ����n�C�e�N�헪���i����ŕ������ʂ������Ƃ����i�H�ƍ��Ɋi�D�̑�`������^���Ă��邱�ƂƖ��W�ł͂���܂���B

�@���āA�ǂ̂悤�Ȍo�܂Œ�Ă��ꂽ�ɂ���ACO2�n�����g�����������R�Ȋw�I�ɉ\�ȋC���㏸���f���ł���A�����܂ł̎葱���͎��R�Ȋw�I�ȕ��@�_����ɒ[�Ɉ�E���Ă���킯�ł͂���܂���B���͂��̌�ɂ��ǂ����i���ǂ��Ă���j�o�߂ɂ���̂ł��B

No.209�@�i2006/07/04�jNHK��������]���u����������

�@���o�ρE����w��́w���g���Ɋւ��铢�_��x�ɂ��āA�Ȃ��Ȃ�HP�ɃA�b�v�o�����ɂ��܂����A�����炭���҂����������B���k��̖��������ɂ��w�n�����g�������^�_�ւ̃R�����gVer.2.2�x�͊��ɃA�b�v����Ă��܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă��������B

�@���_����̖������͉��������̂���肵�Ă���܂����A�{���I�ɑ傫�Ȑi�W�͖����A��_���Y�f�n�����g�����̊ϑ����ʂƂ̕s�������Ȃ������o���Ȃ��܂܂ł��B����ȑO�ɔނ�͂��̖��ɐ��ʂ������ӎv�͂͂��߂���Ȃ��悤�ł���A���̒i�K�Ŋ��ɔނ�͗��_�I�ɔj�]��F�߂Ă�����̂Ǝv���܂��B

�@���Čf��̌��ł����A����No.199�ł��G��Ă��܂����A�����҂�������W�߂āu�����v�������s�����������NHK�̊����A�Ƃ�킯�n�����g�����А��̔�Ȋw�I�ȋ��|��`�́A�قƂ�ǔƍߍs�ׂł���A���������e���Ȃ���Ȃ�܂���i����NHK�̑̎��́ANo.033�ANo.047�ŐG��Ă���悤�ɁANHK�����͂Ȍ��q�͔��d���i�����ǂł��邱�ƁA�Ђ��Ă͍��Ƃ̌��q�͐���E�j�����̐��i�҂ł��邱�ƂƖ��W�ł͂Ȃ��ƍl�����܂��B�j�B

�@NHK�X�y�V�����w�C���ٕρx�ɂ��ẮA���Ƃ̒��ɂ������s�M���������N�����Ă��܂��B�k�C����w���_�����i�C�m�H�w�j�p�F�Òj���́AHP�Ŏ��̂悤�Ɋ��z���q�ׂ��Ă���܂��B

�C���ٕς̎��グ���i�ρj

�Q�O�O�U�D�Q�D�Q�U�@�p�F�@�Òj�@�S�O�S

�@���j���ANHK�̋C���ٕςƂ����ԑg�����Ă��ĕ����������Ȃ�A�r���ŐȂ𗧂����B���g�������ꍇ�ɋN���邱�Ƃ��A����v�Z���ʂ����ƂɁE�E�E�ƂȂ�\����������x�Ȃ�悢���A����̎����ł��邩�̂悤�Ȓ��q�ł܂������ĂĂ����B

�@

�@�Ⴆ�A�A�}�]��������������ƌ����Ă����B�m���ɁA���x�͂Ƃ������Ƃ��āA�n����ɂ͌��݂�����������Ƃ�����o�Ă��邾�낤���A�����ɂȂ�Ƃ�����o��B���ϋC�����オ��A�C����̏����ʂ��A�~���ʂ�������B���ɍ~��J������Ƃ����؋��͂Ȃ��B��ɑ嗤�̕X���܂ޓy�o�̗ʂ͕X���ɑ��������B����͋C����������Α嗤�͊������邱�Ƃ���Ă���B

�@

�@�܂��A�M�ь��Y�̕Ă����{�Ō����ɂȂ�Ƃ����B����͓c�A���̎������x���Ȃ邩�炾�Ƃ����B��������A�Q����ɂ���悢���A�c�A���O�ɕʂ̍앨�����悢�B��قǂ̕i����ǂ��Ȃ�����A�����S�̐��Y�n�͖k�ɏオ�邾�낤���A�V�ɍ͔|�\�ȍ앨���o�Ă���B

�@

�@����ɁA�O�Q�N�ɑ�p�Ńf���O�M�����s�������Ƃ���A���g���ʼnu�a����������ƌ����Ă����B�P��I�ɗ��s��̂Ȃ�M�ш�ɐl�͏Z�߂Ȃ����낤���A�M�ш�̕����l�����x�͂ނ��덂���B�O�Q�N�̑�p�ł̗��s�́A�������V�G�̂��Ȃ��Ƃ���ɓ����Ă��đ唭�������悤�Ȃ��̂��낤�B

�@

�@�����ɕ\�Ɨ�������悤�ɁA���G�Ȓn���V�X�e���ŋN�����̕ω��͂��낢��Ȃ��Ƃɉe����^����B���̂��ׂĂ����グ�Ȃ��ň�ʂ����Ŕ��f���邱�Ƃ͊댯�ł���B

�@�܂��A���o�ρE����w��̓��_��ɂ��Q�����ꂽ���{����N���i1995�N�ɋ��Ȋw�Z�p�����n�߂��n���V�~�����[�^�[�p�C�f���J���u������C�m��z���f���v�J�������̏���ӔC�ҁj���{HP�̃A���P�[�g�̏����݂Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B

�n�����g�� - 2006/06/29(Thu) 19:24:34

�@�Q�O�O�U�N�R���P�W���ɍ�����w�Ō��J���_��ɎQ���������{����N�ł��B

�@���J���_��������R���P�W���̔ӂɂ͒n���V�~�����[�^�[�Ƃ����R���s���[�^���g���P�N��̃u���W�����̑䕗�����łȂ��A�Q�O�X�T�N�̓������P�����卂�����\���ł���Ǝv�킹��悤�ȃe���r�ԑgNHK�X�y�V���������f����Ă��܂����B

�@����NHK�X�y�V�������������̗F�l�́u�C�ۊw�҂ɂ͂�����ł��ґ�ɋ����g���Ă�����āA�P�N��̃u���W�����̑䕗��P�O�O�N��ɓ������P����^����\�����Ă��炤�ׂ����v�Ǝv���������ł��B

�@�C�ۊw�҂��Ȃ����̂悤�Ȕԑg�쐬�ɋ��͂����̂��낤���H���̂悤�Ȕԑg��NHK�X�y�V�����Ƃ���NHK���S�����f���邱�Ƃ̂���đS����NHK�e���r�����҂ɂǂ̂悤�ȉe����^����̂��i���_����j���v�Z���Ă��̔ԑg���v�悳�ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���H

���{����N

�@�{HP�ł��������Ă����悤�ɁA��_���Y�f�n�����g�����А��͂�����C�ۊϑ��f�[�^���邢�͗��j�I��������ے肳��Ă�����̂ł���A���\�ɉ߂��܂���B�I�E���^������낵���A�����I���|������藧�Ă����I�ȕ�����p���́u�����v�ǂ��납�A�O���ɂ�����u��{�c���\�v�ɏ����鋐����]���u�Ɖ����Ă���Ƃ��������悤������܂���B����NHK�́A�����҂ł͂Ȃ����Ɛ헪�ɗ��r����p�������������e������̂ł��BNHK���x����Ă͂Ȃ�܂���I