HP管理者から

No.776 (2012/08/24)高校教科書と環境問題⑥ 現代社会:地球温暖化

前回までの説明で、一般的な大気の物理・化学的な性質から考えて、対流圏大気の分子組成の内、二酸化炭素という比較的量の少ない分子が100ppmのオーダーで変化したとしても、大気の“温室効果”が大きく変化することはなく、対流圏大気の温度分布が劇的に変化することはありえないことが推測できます。

今回は、実際の観測データや過去の歴史的な事実を見ておくことにします。

4.過去のデータや観測値における二酸化炭素濃度と気温の関係

4-1 南極氷床に残された過去の大気からの分析

南極の氷床は、南極に降り積もった雪が自らの重さで押し固められたものです。雪が降った時代の大気を氷床の中に閉じ込めています。氷床から切り出した氷柱=アイスコアから気体を抽出して分析することによって様々な過去の大気の状態が分かります。時間的な解像度が低いことなどの限界はありますが、数十万年に及ぶ長期間の気候変動の定性的な記録としては重要です。

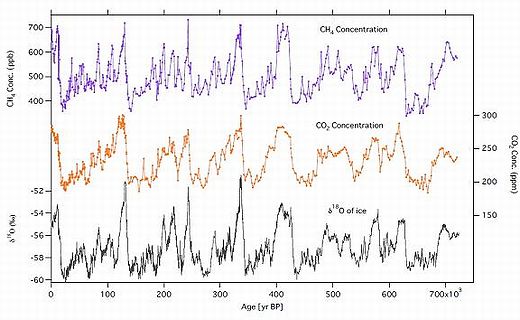

ふじ基地の最新の分析では70万年ほどの記録が復元されています。

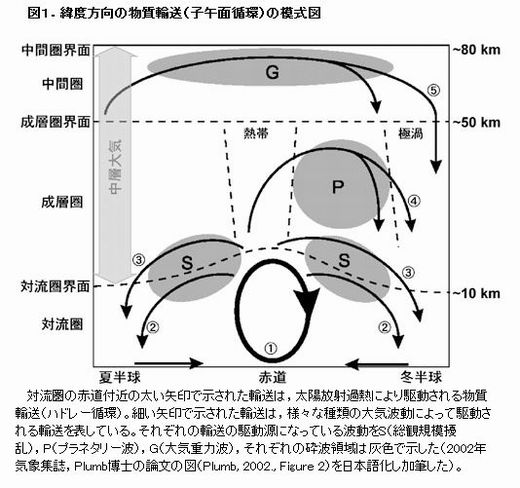

酸素の同位体18Oの同位体比率は気温の尺度として用いられます。図からわかるように、気温変動にともなって二酸化炭素CO2だけでなくメタンCH4の大気中濃度も変動していることがわかります。この変動は、気温の上昇にともなって海洋や地球の表面環境からCO2やCH4が大気中に放出されたと理解されています。つまり、気温変動が原因となって、その結果としてCO2やCH4の大気中濃度が変化しているのです。

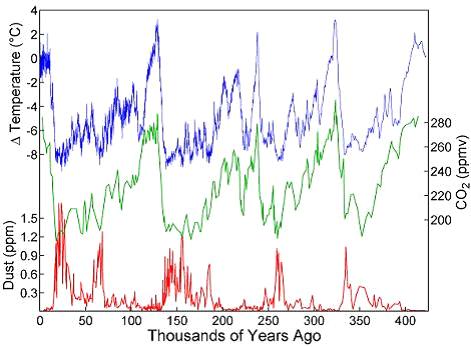

もう一つボストーク基地のデータを示しておきます。

ボストーク基地のデータには粉塵(Dust)の濃度も記されています。粉塵の大気中濃度は気温と逆相関の関係を示しています。つまり、気温が低い時期ほど大気中の粉塵量が多くなっているのです。これは気温の低下は陸上環境の乾燥化を引き起こしていることを示していると考えられます。

4-2 C.D.KeelingのCO2濃度精密観測

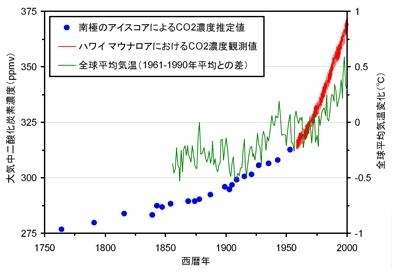

現在の人為的CO2地球温暖化仮説が蔓延する重要な契機となったのが、1960年代にハワイのマウナロア山においてC.D.Keelingのグループによって開始された大気中CO2濃度の精密観測です。

上図は南極のアイスコアを用いた大気中CO2濃度の分析結果にKeelingによる直接観測データをつないで示したCO2濃度の経年変化に全球平均気温の変動を重ねたものです。これを見て、果たしてCO2濃度変動と気温変動が同期しているのか、何らかの因果関係があるのか、判断することは無理だと私には思えます。まして、CO2濃度変動が原因となって結果として気温が変動しているなど、とても言えるはずはありません。

驚くべきことですが、現在言われているCO2地球温暖化仮説の観測的な事実による裏付けとは『1800年代後半から現在にかけて長期的に見ると大気中CO2濃度と気温は共に上昇傾向を示している』ということだけなのです。

南極のアイスコア分析からは気温変動が原因となって大気中CO2濃度が変動するということが古気候学における共通認識ですが、なぜ近年の気温の上昇傾向に関してはその原因と結果が逆転するのか、まったく理解に苦しみます。

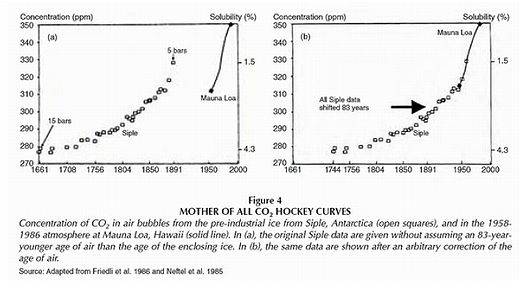

主題とは外れますが、上図の南極アイスコア分析による大気中のCO2濃度についても明らかな捏造が発覚しています。

上の左側の図が南極アイスコアの分析によるCO2濃度とKeelingによる観測結果の元々の分布です。前に示したCO2濃度の経年変化として広く紹介されている曲線は、左側の図を元に右側の図のように南極アイスコアの分析結果を83年間シフトして無理矢理に滑らかにつないだものなのです。

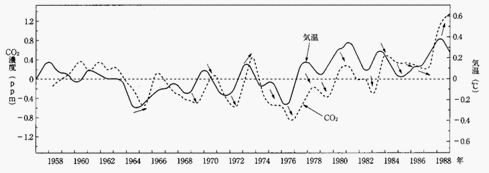

Keelikgは自らのマウナロア山と南極における大気中CO2濃度の連続観測データを基に、長期的な傾向と季節変動を取り除き、短周期の変動を平滑化し、これを気温変動と比較することによって次の図を発表しました。

この2つの曲線を比較すれば、曲線の特徴点(例えば極大・極小点など)の比較から、明らかに何らかの関連性があることがわかります。しかも、特徴点の出現の順序は例外なく気温が先でCO2濃度が後に現れているのです。つまり、このKeelingの分析の範囲において『長期的傾向と季節変動を取り除いた数年スケールの変動において、気温変動が原因となって結果として大気中CO2濃度が変動している』ことがわかります。

南極アイスコアの数万年の長期間にわたる大気中CO2濃度の分析結果とKeelingによる数年周期の大気中CO2濃度の分析結果は、共に気温変動が原因となって大気中CO2濃度が変動することを示しています。これから類推すれば、その間の時間スケールにおいても気温が原因となって大気中CO2濃度が変動すると考えるのが妥当であろうと思います。ところが、気象学会の専門家たちは10~100年の時間スケールにおいてだけは、大気中のCO2濃度の変動が原因となって気温が変動すると強弁しているのです。

4-3 解明された気温と大気中CO2濃度の関係

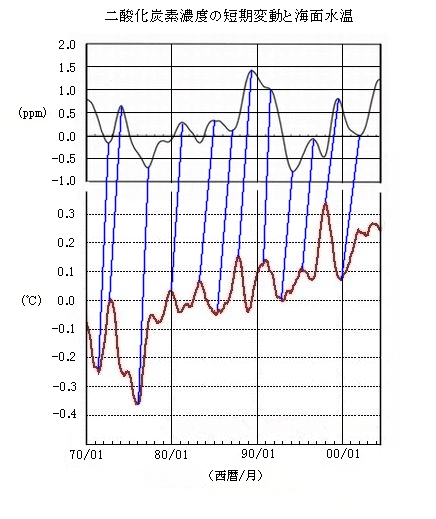

そこで、熱物理学の槌田敦氏と私は、Keelingが恣意的に取り除いた“長期的傾向”を含めて分析することにしました(2006年)。まず始めに、ネット上に公開されていた海面水温と大気中CO2濃度の経時変化のグラフを同じ時間スケールで比較することから始めました。

グラフから明らかなように特徴点の発現はKeelingのグラフ同様、海面水温変動が起こった後にCO2濃度の変動が起こることが分かります。

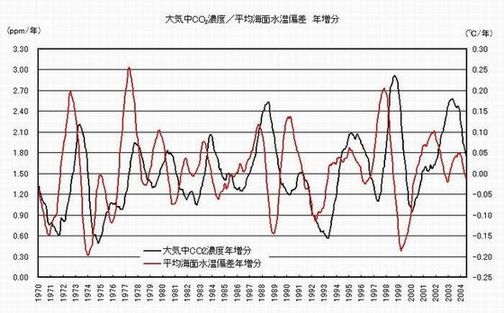

次に、詳しい分析を行うために気象庁から海面水温の生データを取り寄せ、同じく気象庁による気温データ入手し、これとKeelingのCO2観測データについて、それぞれ年増分(微分係数あるいは曲線勾配の近似値)を求めて比較することにしました。

結果は当然ですが、長期的な傾向を取り除くことなく、海面水温ないし気温の変動の後に大気中CO2濃度が変化することが明らかになりました。この結果は槌田が物理学会誌に報告しました(日本物理学会誌 Vol.62,

No.2, 2007)。

この結果から、数十年スケールの変動においても気温変動が原因となってその結果として大気中CO2濃度が変動することが確定しました。ただ、気温の変動からCO2濃度の変動が起こるまでの遅延時間が1年程度というかなり長い時間がかかる理由が疑問でした。槌田は、この遅延時間は単にCO2を放出する反応に時間がかかるのではなく、気温の変動が「CO2放出速度≒CO2濃度の時間変化率」を変化させているのではないかと推測し、分析を行った結果が次の図です。

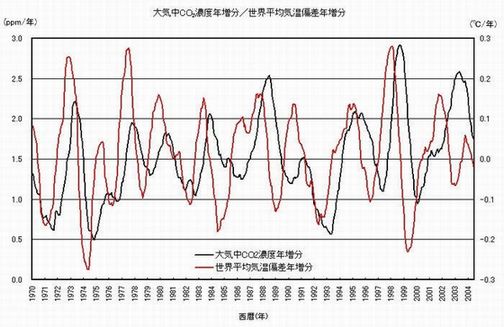

予想通り、気温変動と大気中CO2濃度の時間変化率が同期することが明らかになりました。その関係を更に明らかにするために、横軸を気温、縦軸を大気中CO2濃度の時間変化率にとった散布図にまとめたのが次の図です。

散布図の回帰直線から、大気中CO2濃度fの時間変化率∂f/∂tは、気温(世界平均気温偏差)Tの一次関数で与えられることがわかりました。

∂f/∂t=2.39T+1.47=2.39(T+0.615) (ppm/年)

上式から、気温が1℃上昇すると大気中CO2濃度の年間増加量が2.39ppm増加し、世界平均気温が現在よりも0.615℃低下すると大気中CO2濃度の増加が停止することが分かりました。

この結果を日本気象学会誌『天気』に投稿しましたが、気象学会誌編集委員会は天気への掲載を拒否し続けています。その後、同様の内容について槌田は物理学会誌に投稿して掲載されました(日本物理学会誌

Vol.65 No.4 )。

4-4 CO2地球温暖化はなかった

以上の検討から、理論的にも、また観測事実としても大気中CO2濃度の上昇による気温上昇は存在せず、逆に気温の上昇が大気中CO2濃度を高くしていることが確認されたのです。

(続く)

No.775 (2012/08/22)高校教科書と環境問題⑤ 現代社会:地球温暖化

前回まで、CO2地球温暖化仮説を検討するための基本的な事柄について概観してきました。その結果、高校の現代社会の教科書の記述の内、二つの誤りが明らかになりました。

一つは、温室効果とは地表面放射を吸収した赤外活性気体分子からの“再放射”ではなく、対流圏下層大気の温度状態によって決まる定常的な赤外線放射だということです。

もう一つは、仮に温室効果によって気温(地上1m付近の大気温度)が上昇すれば、大気の重力に対する安定性によって決まっている対流圏大気の鉛直温度分布構造から上層大気の温度も上昇するため、大気上層からの赤外線放射は増加するのです。

今回は、二酸化炭素濃度の上昇による影響を考察することにします。

3.二酸化炭素濃度の上昇の及ぼす影響

3-1 二酸化炭素濃度の上昇で放射冷却は防げない

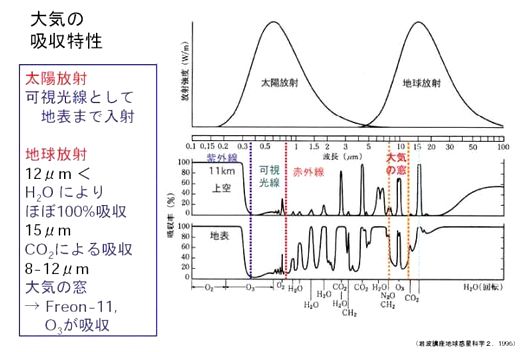

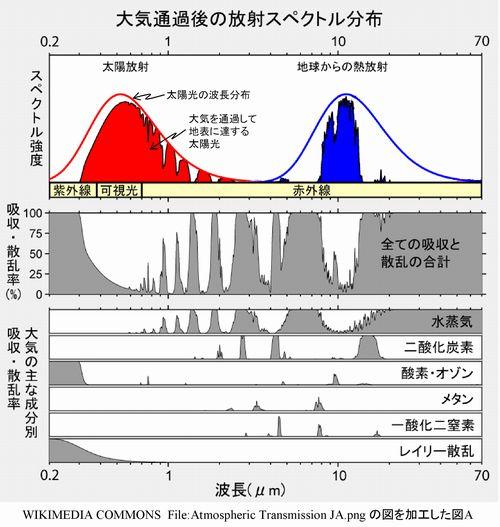

現在の大気組成では、地表面放射の6/113が放射冷却あるいは大気の窓を通して大気に捕捉されることなく宇宙空間に直接放射されています。

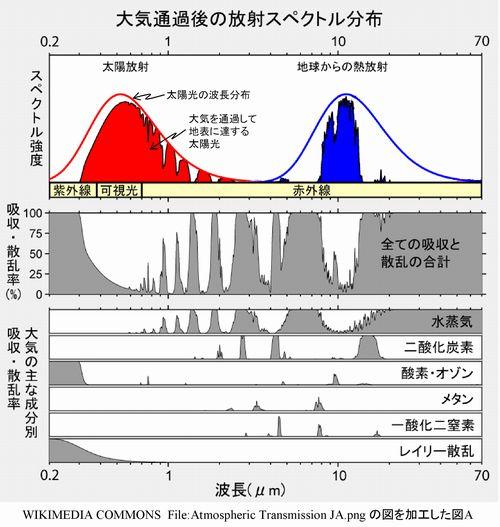

次に、大気の吸収・散乱率の図を再度示しておきます。

放射冷却現象とは、対流圏大気の主要な赤外活性気体である水蒸気濃度が減少することによって、水蒸気の吸収帯域に対応する地表面放射が主に大気の窓領域(8~12μm付近の帯域)を通して直接宇宙空間に放射されることによって生じます。上図に示すように、平均的な大気では水蒸気による赤外線の吸収率は8~12μm付近の帯域で小さくなっている以外は地表面放射をほぼ100%吸収します。また、水蒸気濃度が高ければ雲がなくても水蒸気クラスターによって事実上大気の窓も閉じています。

これに対して、地表面放射の分布と重なる二酸化炭素の吸収帯域は4μmを少し超えた付近と15μm付近に限られます。4μmと15μm付近における吸収率は既にほぼ100%です。

一口に温室効果ガスといっても、それぞれの気体分子には吸収できる帯域が決まっています。二酸化炭素は既に地表面放射を吸収するために十分な濃度を有しており、これ以上いくら大気中の濃度が上昇したとしても、地表面放射を吸収するという局面においては何ら効果はないのです。まして、いくら大気中の濃度が上昇しても4μmと15μm付近以外の水蒸気の広範囲の帯域の赤外線を吸収することはできないのは当然です。

以上から、大気中の二酸化炭素濃度がいくら上昇したとしても、地球放射に対する吸収率がこれ以上増加することはありえないのです。

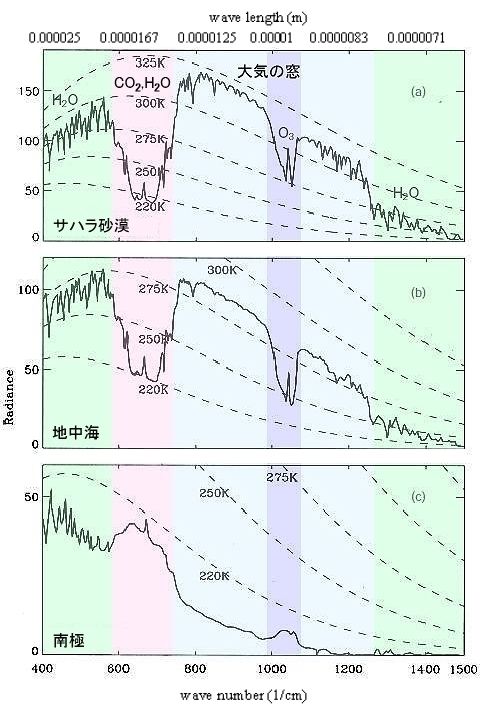

ここで、実際の地球放射の分布を米国の観測衛星ニンバスの観測結果から紹介しておきます。

図には、主要な赤外活性気体分子の吸収帯域と大気の窓を示しています。この3箇所の観測地は水蒸気濃度が低く大気の透明度の高い地域です。そのため、“大気の窓”領域(水色の部分)では地表面放射がそのまま観測されていると考えることができます。大気の窓領域の放射強度分布から、サハラ砂漠の表面温度は約320K=47℃、地中海の表面温度は約285K=12℃、南極の表面温度は約210K=-63℃程度だと考えられます。

15μm付近(桃色の部分)は大気中に含まれる二酸化炭素による赤外線の放射・吸収特性を示していると考えられます。ニンバスが捉えている15μm付近の地球放射は地表面放射ではなく対流圏大気上層の大気温度が220K(-53℃)付近における二酸化炭素による放射だと考えられます。平均的な大気の鉛直温度分布であれば高度は

H=(15+53)÷6.5=(288-220)÷6.5=10.5km

対流圏界面付近ということになります。

面白いのは南極の分布です。南極では大気の窓における放射強度よりも二酸化炭素やオゾン(薄紫色の部分)の吸収帯の放射強度の分布のほうが温度が高いことを示しています。これは南極の表面温度よりも対流圏上層大気のほうが高温であることを示しています。

3-2 二酸化炭素濃度の上昇による影響

前節の検討から、たとえ二酸化炭素濃度が上昇したとしても、対流圏大気の地表面放射に対する吸収量に変化は起こりません。つまり、対流圏大気が保持するエネルギー量に変化はありません。

局所熱力学平衡にある対流圏大気では構成するすべての分子の運動モードに対してエネルギーが等分配されるので、大気の保持するエネルギーの内、二酸化炭素分子の運動に対して分配される割合がほんの少しだけ増えることになります。しかし、これは同時に二酸化炭素以外の分子運動に配分されるエネルギーの割合が減少することを意味します。

二酸化炭素分子に配分されるエネルギー量が増えることによって、確かに二酸化炭素分子からの赤外線放射量が増えますが、同時に水分子に配分されるエネルギー量が減ることによって、水分子からの赤外線放射量は減少することになります。また、大気を構成する全分子の並進運動に配分されるエネルギー量も減少することになり、むしろ大気温度は低下し、ステファン=ボルツマンの式に従うならば、大気からの合計の赤外線放射量も減少することになるでしょう。

いずれにしても、二酸化炭素分子の増加によって大気の地表面放射に対する吸収量が劇的に変化するのでなければ、二酸化炭素分子のわずか100ppm(=100×10-6=0.01%)オーダーの増加が大気の温度状態を劇的に変化させることはありえないのです。

3-3 国立環境研究所の温暖化説

かつて国立環境研究所のホームページに江守正多氏のとても専門家とは思えない解説が公開されていました。現在はさすがに消去されているようですが、彼の解説はいまだにひとり歩きしているようなので、簡単に触れておきます。まず原文を引用します。

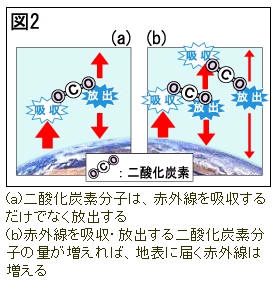

仮に、地表から放出された赤外線のうち、二酸化炭素によって吸収される波長のものがすべて一度吸収されてしまおうが、二酸化炭素が増えれば、温室効果はいくらでも増えるのです。なぜなら、ひとたび赤外線が分子に吸収されても、その分子からふたたび赤外線が放出されるからです。そして、二酸化炭素分子が多いほど、この吸収、放出がくりかえされる回数が増えると考えることができます。図2は、このことを模式的に表したものです。二酸化炭素分子による吸収・放出の回数が増えるたびに、上向きだけでなく下向きに赤外線が放出され、地表に到達する赤外線の量が増えるのがわかります。

その極端な例が金星です。もしも金星の大気に温室効果がなかったら、金星の表面温度はおよそ-50℃になるはずですが 、二酸化炭素を主成分とする分厚い大気の猛烈な温室効果によって、実際の金星の表面温度はおよそ460℃になっています。これは、地球もこれから二酸化炭素がどんどん増えれば、温室効果がいくらでも増えることができる「証拠」といえます。

江守氏の解説はこれまでの連載で既に答えを示していますが、再度確認しておきます。

まず、『ひとたび赤外線が分子に吸収されても、その分子からふたたび赤外線が放出されるからです。』という主張です。この「ふたたび」という言葉が二酸化炭素分子による赤外線の再放射として広がってしまいましたが、初回に触れたように、地表面放射を吸収した二酸化炭素分子が再び赤外線を放射する可能性はほとんどないのです。あくまでも大気の温度状態によって定まる一定割合の赤外活性気体から定常的な赤外線放射が起こっているのです。

次に、『そして、二酸化炭素分子が多いほど、この吸収、放出がくりかえされる回数が増えると考えることができます。』と述べていますが、仮に二酸化炭素分子間で放射吸収が繰り返し起こるとしても、当然ですがエネルギー保存則から地表に到達する赤外線放射が増加することはありません。局所熱力学平衡の成り立つ大気中の赤外活性気体はその温度状態に応じた定常的な赤外線放射を行うと同時に赤外線を吸収しています。その意味で放射吸収は無限に繰り返されていますが、放射吸収の回数という通時的な量は無意味であり、熱平衡状態におけるエネルギー分布の状態が問題なのです。

江守氏は、大気の地表面放射に対する吸収量が変化しなくても、温室効果ガスが増加すれば、対流圏低層大気の温度が上昇することを主張しているわけです。しかしこれは、大気の重力的な安定性を無視した『移動しない大気』にしか成り立たない話です。実際の地球の対流圏大気では鉛直温度勾配は平均6.5℃/kmを超えるような温度勾配は存在し得ないのです。

江守氏は、気温のコンピューターシミュレーションの創始者である真鍋による移動しない多層大気に対する放射平衡モデルの計算結果が対流圏温度勾配17℃/km、地表面温度60℃というとんでもない値を与えた誤りから何も学んでいないようです。

また、『もしも金星の大気に温室効果がなかったら、金星の表面温度はおよそ-50℃になるはずですが

、二酸化炭素を主成分とする分厚い大気の猛烈な温室効果によって、実際の金星の表面温度はおよそ460℃になっています。』については、“温室効果がなかったら”ではなく“大気がなかったら”の誤りです。この-50℃というのは単に金星における有効太陽放射に対する放射平衡温度を計算した値にすぎません。

金星の表面温度が高いのは、金星表面の大気圧が90気圧を超える高圧であることが主要な原因です。これは気体の状態方程式からも容易に推定できることです。金星表面の大気圧が地球程度の1気圧であれば、大気組成にかかわらず気温はほとんど変わらないのです。詳しくは次の論考をご参照下さい。

●金星表面はなぜ暑い?

●大気温度はどのように決まるか

(続く)

No.774 (2012/08/20)高校教科書と環境問題④ 現代社会:地球温暖化

2.対流圏の温度分布はどのように決まるか

2-1 乾燥大気の断熱温度減率

地表付近で暖められた大気は上昇気流となり対流圏大気上層にエネルギーを輸送することになります。これは、暖められた大気は密度が小さいために軽く、上昇傾向を持つためです。対流圏大気の温度分布は大気の重力に対する安定性を満足するように決まるのです。まず、乾燥大気について考えることにします。

①重力場における空気の釣り合い

図に示す重力場における大気の微小立方体に作用する鉛直方向の力の釣り合いから、

P+dP=P-Aρg dz

∴dP=-Aρg dz ここに、ρ:気体密度、g:重力加速度

ここで、微小立方体に作用する外力を単位面積あたりの圧力pに変換するために微小立方体の底面積Aで両辺を割ると、

∴dP/A=dp=-ρgdz (1)

②断熱過程

気体に加えられた熱量(dq)は、その過程で気体がした仕事量(dw)と内部エネルギーの変化量(du)の和と等しい。

dq=dw+du

ここでは断熱過程を取り扱うので、dq=0 である。圧力pに抗して外部に対してした仕事量は、体積変化を dV とすると、dw=pdV

である。定積モル比熱をCvとすると、温度変化 dT

による内部エネルギーの変化量は、du=CvdT である。以上より、

0=pdV+CvdT ∴pdV=-CvdT (2)

③気体の状態方程式の微分

1molの気体に対する気体の状態方程式は次式で表される。

pV=RT

状態方程式の微分を求めると、

dpV+pdV=RdT=(Cp-Cv)dT(∵定積モル比熱Cvと定圧モル比熱CpにはCp=Cv+Rの関係がある。)

断熱過程なので、式(2)より pdV=-CvdT なので、

dpV=CpdT ∴dp=(1/V)CpdT (3)

④等温位直線

式(1)と式(3)より、

(1/V)CpdT=-ρgdz ∴dT=-(ρVg/Cp)dz=-(mg/Cp)dz ただし、mは気体1molの質量 (4)

式(4)の左辺を1気圧における大気温度T1から、1気圧を基準とした高度Hにおける大気の温度Tまで積分し、右辺を0からHまで積分する。

T-T1=-(mg/Cp)H

∴T=T1-(mg/Cp)H (5)

乾燥大気を断熱的に1気圧にした時の温度T1のことを温位と言います。式(5)で表される直線上の乾燥大気は同じ温位を持つので、この直線を等温位直線と呼びます。定圧比熱として単位質量あたりの値を利用する場合には、等温位直線は次のようになります。

T=T1-(g/Cp)H (6)

※厳密には、重力加速度gはz(高度)の関数になるが、大気厚は惑星半径に比べて十分小さいとして一定値で近似している。

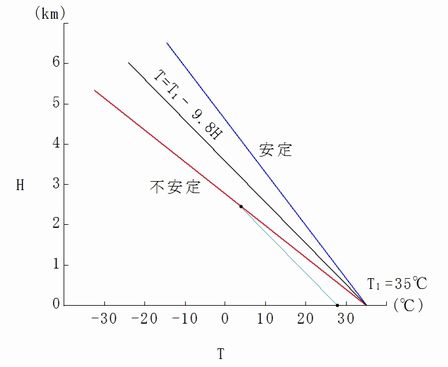

式(5),(6)で表される直線の傾き(g/Cp)を乾燥大気の断熱温度減率と呼びます。地球大気では次の通りです。

g/Cp=(9.8m/s2)/(1004m2/s2・℃)=0.0098℃/m=9.8℃/km

例えば、地表の大気温度を35℃とした場合の乾燥大気の等温位直線を次の図に示します。

等温位直線上では温位が等しい、つまりこの線上で表される大気は同じ重さを持ちます。

等温位直線よりも大きな温度勾配を持つ例えば赤い直線で表される温度分布を持つ大気は、上層ほど温位が低く重い大気となる不安定な大気構造になるので、上層の大気と下層の大気が入れ替わる対流が起こり、大気が安定する温度分布を回復しようとします。

等温位直線よりも小さな温度勾配を持つ例えば青い直線で表される温度分布を持つ大気は、上層ほど温位が高く軽い大気なので大気構造は密度成層となり安定です。

前回紹介したように、地球大気は一般に地表面で加熱されるため下層ほど高温になるのが普通の状態であり、等温位直線で表される温度分布を回復するために下層大気中ではある程度の対流運動が起こっているのが常態です。天気予報で「上空に寒気が入るので大気が不安定になる」という場合は、大気圏上層大気が著しく重くなるために激しい対流が起こり積乱雲が発達しやすくなります。

放射冷却現象が起こる場合には逆に地表面が冷却されるために下層ほど低温となり大気が安定することになります。このような大気の状態を逆転層と呼びます。秋から冬にかけて穏やかな晴天日には盆地では地表面で冷やされた水蒸気が凝結して底霧あるいは盆地霧と呼ばれる現象が見られます。

2-2 湿潤断熱減率

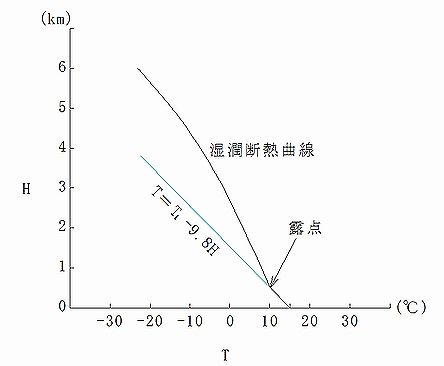

前節で、大気の安定構造について説明しました。ただし実際には対流圏の大気は乾燥しておらず、水蒸気を含んでいます。ここでは水蒸気で飽和している大気の安定性について考えてみることにします。

水蒸気で飽和している大気を断熱的に減圧すると、温度の低下にともなって水蒸気が凝結することになります。水蒸気が凝縮して水(滴)になる時には凝縮熱が放出されます。その大きさは2,463J/g(15℃)程度です。その結果、乾燥大気に比べて大気の断熱減圧による温度低下が小さくなります。

飽和水蒸気量は気温によって大きく変化するため、湿潤断熱減率は条件によって大きく変化しますが、通常、5℃/km程度としています。

湿った大気に対する変化の模式図を示します。

湿った大気は、温度が露点に達する高度よりも低い間は乾燥断熱減率に従って温度が変化します。温度が露点に達すると水蒸気の凝結が始まり、湿潤断熱曲線にしたがって温度が変化することになります。

図からわかるように、露点に達した大気は、乾燥断熱減率よりも温度減率が低くても不安定になることがわかります。

2-3 対流圏大気の鉛直温度分布と地球放射

地球大気は砂漠のような乾燥した大気から熱帯雨林のような湿度の高い大気まで大きな幅があります。実際の地球大気の対流圏における平均的な温度の鉛直構造は、対流圏上端、高度11kmで-56.4℃、地表温度は15.2℃程度といわれています。温度減率は(15.2+56.4)/11≒6.5℃/km程度ということになります。

これまで見てきた地球の対流圏における鉛直温度分布から、地球の赤外線放射による放熱についてもう一度考えて見ることにします。地球のエネルギーフローの概略をもう一度示しておきます。

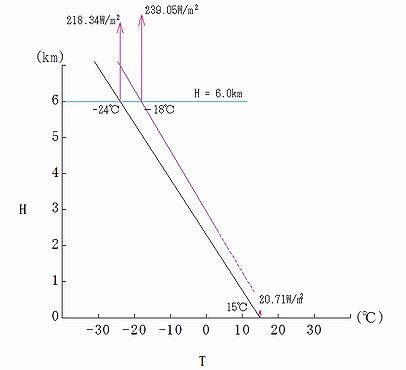

地球の温度環境がほとんど定常的であるための条件は、「有効太陽放射≒地球放射(=地表面放射+大気放射)」であることです。地球の受け取る有効太陽放射は、

341.5W/m2×70%=239.05W/m2

15℃(288K)に暖められた地球の表面放射はステファン=ボルツマンの式から次のように求められます。

(5.67×10-8)×2884=390.08W/m2

図を参考にすると、地球の表面放射の内の6/113が地球大気に捉えられずに、主に大気の窓領域を通してそのまま宇宙空間に放出されます。

390.08W/m2×6/113=20.71W/m2

その結果、対流圏大気上層における大気あるいは雲頂からの低温赤外線放射で放熱されているのは次の通りです。

239.05W/m2-20.71W/m2=218.34W/m2

これに対する放射平衡温度は、次の通りです。

T={218.34÷(5.67×10-8)}1/4=249.1(K)≒-24℃

大気の温度が放射平衡温度になる高度Hは、地表面温度を15℃とすると、

H=(15+24)÷6.5=6.0km

以上をまとめると、放射冷却現象による地表面からの赤外線放射と、高度6.0km付近を中心とする大気の-24℃の低温赤外線放射の合計が太陽から受け取る有効太陽放射239.05W/m2と釣り合っていることによって地球の温度環境の定常性が成立しているのです。

さて、これで温暖化シリーズの冒頭で示した高校の現代社会における温暖化の説明図の誤りを指摘する準備ができました。図では、地球大気の温室効果が増大することで、大気から地表に向かう赤外線放射強度が強くなる一方、大気上層からの低温赤外線放射強度が小さくなる事を示しています。

まず基本的に、いかなる変化があったとしてもエネルギー保存則から有効太陽放射と地球放射は釣り合わなければなりません。有効太陽放射が不変なのに地球放射が減少すれば、熱暴走状態に陥り地球は急激に加熱されてしまうことになります。

もう少し具体的に考えることにします。仮に、地球大気の温室効果が大きくなり、放射冷却現象によって地表面から直接宇宙空間に放出されている赤外線をすべて大気が吸収することによって気温が上昇したとします。この場合は、対流圏大気上層からの低温赤外線放射だけで有効太陽放射と釣り合わなければなりません。その放射平衡温度は-18℃です。大気上層からの低温赤外線放射の平均的な高度が6.0kmだとすれば、そこの平均温度が-24℃から-18℃に6℃上昇することになるのです。

つまり、温室効果の増大によって気温が上昇するのならば、大気上層からの赤外線放射量は増加しなければならないのです。

(続く)

No.773 (2012/08/20)高校教科書と環境問題③ 現代社会:地球温暖化

高校教育において取り扱う環境問題において、現在最も悪影響を与えているのがこの地球温暖化の取り上げ方でしょう。

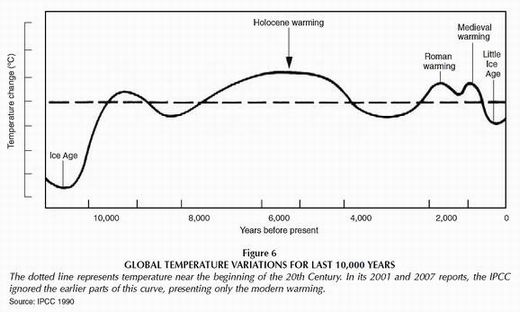

歴史的に見ると、完新世に入ってから、古代文明の起こった6000年前を中心に長い高温期(現在との相対的な比較においてという意味で。)があり、直近では1000年ほど前を中心に中世温暖期があり、その後14世紀から19世紀にかけては小氷期と呼ばれる低温期があり、その後現在まで気温回復=上昇傾向が続いているというのが事実です。

この歴史的事実について、「前世紀から現在まで気温が上昇傾向にある」=地球温暖化であるということにはまったく異議はありません。

ところが、高校教育の社会科や理科の教科書ではこの気温の上昇傾向を、『①産業革命以後に化石燃料の燃焼によって人為的に大気中に放出されたCO2が蓄積したことによって大気中のCO2濃度が急激に上昇し②CO2の温室効果の増大によって気温が上昇し③生態系に対して驚異的な悪影響を及ぼす』と説明しているのですが、これはまったく科学的な根拠のない政治的なプロバガンダであることが重大な問題なのです。

論理性や科学性が求められる学校教育において、それを担う教師たちがこの出鱈目をそのまま教えているというのは重大な犯罪ではないかと考えています。あるいは高校の教師とはそれほど無能な人々なのでしょうか?

今回は、現代社会の教科書に掲載された温室効果による地球温暖化の説明図から始めることにします。

1.大気の温室効果とは何か

高校の化学や物理では分子の構造や、気体の状態方程式について学んでいます。それを前提にもう少しだけ検討をすすめることにします。

現代社会の教科書では「この赤外線を吸収し、再び地表に戻すのが二酸化炭素・メタンガス・フロンガスなどの温室効果ガスである。」と説明されていますが、本当でしょうか?

1-1 分子運動と気体の状態方程式

1気圧0℃において1molの気体の体積は

22.4リットル/mol=2.24×10-2 m3/mol=2.24×1025

nm3/mol(ただし nm=1×10-9

m)

一方、1molに含まれる気体分子数は6.02×1023個/molです。仮に大気を構成する気体分子が種類に関係なく均等に拡散しているとすれば、

2.24×1025 nm3/mol÷(6.02×1023個/mol)=37.21

nm3/個=3.343

nm3/個

つまり、一辺が3.34nmの立方体に1個の割合で分子が存在することになります。

次に、地球の対流圏大気の組成の概略は次の通りです。

| 窒素N2 | 酸素O2 | 二酸化炭素CO2 | 水蒸気H2O |

| 78% | 21% | 0.04% | ~4% |

つまり、CO2分子1個に対して、平均的にはその周辺にはN2分子が78/0.04=1950個、O2分子が21/0.04=525個、H2O分子が2/0.04=50個(平均2%とする)ほど存在することになります。

このように、対流圏大気の下層では分子密度が非常に高い状態にあり、気体を構成する分子同士は非常に頻繁に衝突を繰り返しながらたえずエネルギーの受け渡しを行なっています。

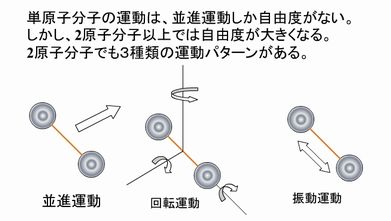

対流圏大気を構成する主要な気体分子は2原子分子と3原子分子です。その内部エネルギーは、分子が空間的な構造を持っているために、分子の重心の空間内での移動である並進運動のエネルギーだけではなく、分子の剛体的な回転運動や、分子を構成する原子の分子内における相対的な位置関係の変化である振動運動のエネルギーを含みます。

大気を構成する分子は極めて頻繁に衝突を繰り返すことによってエネルギーを不断に再分配しており、平均的に見ると各分子の持つエネルギーはすべての運動モードに対して偏りなく均等に分配されています。これをエネルギーの等分配則と言い、これが成立していることを熱力学的平衡状態と言います。対流圏大気は常に移動しており全体を見れば熱力学的に平衡状態にあるとはいえませんが、部分を見れば近似的に熱力学平衡状態にあるということから、局所熱力学平衡と言われます。

高校の化学や物理で必ず習うのが気体の状態方程式です。

PV=nRT

ここに、Pは気体圧力、Vは気体体積、nは気体のモル数、Rは気体定数、Tは気体の絶対温度です。気体の圧力や体積は、気体を構成する分子の持つ内部エネルギー、中でも並進運動のエネルギーと深く関わっています。分子の質量をm、並進運動の平均速度をv、分子数をNとすると、この気体の圧力は次の式で表すことができます。

P=(2/3)(N/V)(mv2/2) これを変形すると PV=n(6.02×1023)(2/3)(mv2/2)

気体の状態方程式と上式を比べると、T∝mv2/2、気体の温度とは気体分子の並進運動に分配される平均的なエネルギー量に比例することがわかります。こうして、気体の温度とは気体分子の運動状態を示す状態量として定義されたのです。

1-2 赤外活性

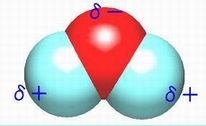

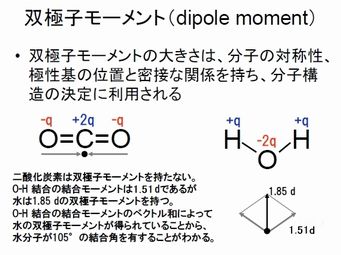

気体分子の並進運動が気体の圧力や温度に関係することが分かりました。次に気体分子の回転運動や振動運動について考えることにします。気体分子はその空間的な構造によって、分子内でプラスの電荷を持つ部分とマイナスの電荷を持つ部分に偏りを持つものがあります。典型的なのが水(水蒸気)H2O分子です。この種の分子を極性分子といいます。

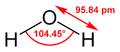

水分子は、3原子分子で酸素原子と水素原子との結合が直線状ではないために極性分子になります。

これに対して、二酸化炭素分子は3原子分子ですが直線状に結合しているために無極性分子です。

![]()

対流圏下層大気を構成する3原子以上で構成される分子の回転運動や振動運動において極性(双極子モーメント)が変化するような運動モードではその振動数に応じた赤外線を放出したり、あるいは逆に赤外線を吸収することで運動が励起されます。この性質を赤外活性と言います。

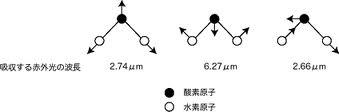

水分子は構造的に極性を持っており、分子の剛体的な回転運動とすべての振動モードに対して赤外活性を示す最も重要な赤外活性気体です。下図は左から対称伸縮モード、変角モード、逆対称伸縮モードを示します。

これに対して、二酸化炭素は構造的には無極性ですが、ある種の振動モード(逆対称伸縮モード、変角モード)で極性が生じることで赤外活性を示します。

1-3 対流圏下層大気はどのように加熱されるのか

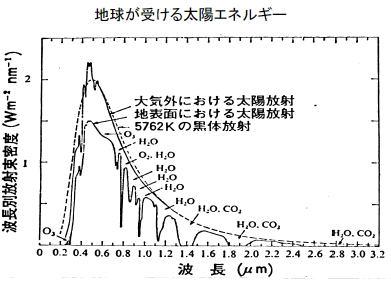

地球は太陽放射を受けることで平均15℃ほどの快適な気温に保たれています。地球の位置における太陽光に垂直な平面の受け取る太陽放射の強度を太陽定数と呼び、その大きさは1366W/m2程度です。地球表面がこれを均等に受け取るとした場合の放射強度は次の通りです。

1366×πr2÷4πr2=341.5W/m2

図に示すように、太陽放射の波長のスペクトルは可視光線を中心に短波長側は紫外線領域、長波長側は赤外線領域に広がっています。

一方、地球放射として示されているのは、平均的な太陽放射の内の30%が反射され70%が地球を温めるとした場合のステファン=ボルツマンの式から地球を黒体で近似した場合の放射平衡温度

T={(341.5×0.7)÷(5.67×10-8)}1/4=255.2(K)≒-18℃

に対応する地球放射の波長スペクトルを示しています。地球放射は赤外線領域に分布しています。ただし、実際には地球から宇宙空間に放出される赤外線放射は地球のどこから放射されるかによって温度が異なるため、単一の分布で表せるわけではありませんが(3-1参照)、あくまでも概略の平均的な値と考えて下さい。

図には高度11km付近と地表面付近の大気の電磁波に対する吸収率も示しています。太陽放射について、地球大気は可視光線領域に対してほとんど透明なので(吸収率が小さい)、太陽放射の主要な部分である可視光線はほとんど減衰することなく地表面に到達します。紫外線についてはオゾン層によってUV-Cはほとんど吸収され成層圏大気を温め、UV-A、UV-Bはある程度地表にまで到達します。赤外線の一部は大気に含まれる赤外活性を持つ気体分子が直接吸収します。

その結果、地球の受け取る太陽放射は例えば次の図に示すような分布になります。地表面に到達する太陽放射は大気中の微細なチリなどによる反射の影響も受けて減衰しています。

こうして地表に到達した太陽放射によって暖められた地表面が、平均的に15℃=288Kで赤外線を大気に放射します。これを地表面放射と呼ぶことにします。

図に示すように、水分子は、大気の窓以外のほとんどすべての波長の地表面放射を吸収していることが分かります。地表面放射に対する二酸化炭素による吸収はごく限られていることが分かります。

図では、大気の窓領域からかなり大量の地表面放射が宇宙空間に直接放射されているように見えますが、ここで示しているのは透明な大気についての吸収特性であることに注意して下さい。地球は平均的に表面積の50%程度が雲に覆われています。雲があると地表面放射は100%吸収されます。更に、雲がなくても湿度の高い大気中では水蒸気クラスター(水分子の水素結合)によって大気の透明度が落ちるため事実上大気の窓はふさがっています。

ただし、極端に乾燥した大気を持つ砂漠や、寒冷地では大気中の水蒸気濃度が極端に低くなることによって地表面放射が直接宇宙空間に放出されます。これを放射冷却現象と呼びます。

地表面放射を受け取った赤外活性気体分子は対流圏大気下層のように大気を構成する分子密度が高い環境では周辺の分子と頻繁に衝突を繰り返し、エネルギーを再配分します。衝突する対象となる分子としては、窒素N2分子と酸素O2分子が圧倒的に多く、励起された赤外活性気体のエネルギーの大部分は分子衝突によって窒素と酸素の並進運動エネルギーとして配分されることになります。

既に述べたように、対流圏下層のように比較的分子密度が高い環境では局所熱力学平衡の条件が成立しており、大気に供給されたすべてのエネルギーは平均的に見ると、大気を構成する分子の持つすべての運動モードに対して等分配されることになります。その結果、大気の持つエネルギー量に対して、分子の並進運動に関係する気体の温度が一意的に決まるのです。

図に、地球の受け取る平均太陽放射 341.5W/m2

を100とした場合のエネルギーフローの概略を示します。大気システムは、太陽放射の赤外線部分から23、地表面放射から107、地表面からの熱伝導で6、水の蒸発潜熱で24のエネルギーを受け取り、これらすべてが大気を構成する分子のすべての運動モードに対して等分配されることによって大気の温度状態が決まるのです。

大気の温度状態=エネルギー状態が決まると、局所熱力学平衡の条件からその温度状態に対応する一定割合の赤外活性気体分子が励起された状態にあるため、定常的な赤外線放射が生じます。この大気からの定常的な赤外線放射は、大気の温度によって決まるのであって、地表面放射を受け取った赤外活性気体分子が再放射するわけではありません。なぜなら、赤外線を吸収して励起された赤外活性気体分子が再放射するまでの平均時間(ms:1/1,000秒のオーダー)に対して分子衝突の起こる時間(ps:1/1,000,000,000,000秒のオーダー)のほうが圧倒的に短いために、再放射以前にエネルギーの受け渡しがおこるので、再放射が起こる可能性はほとんどないのです。

大気からの赤外線はあらゆる方向に放射され、大気中を進むうちに周囲の赤外活性気体に吸収されて減衰します。比較的下層の大気からの赤外線放射の内地表面に到達する大気放射を“大気の温室効果”と呼んでいると考えられます。

(続く)

No.772 (2012/08/16)高校教科書と環境問題② 現代社会:オゾン層破壊

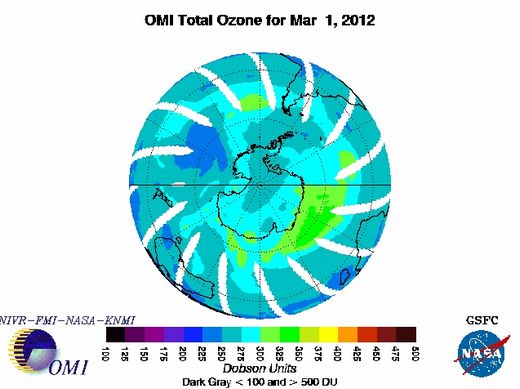

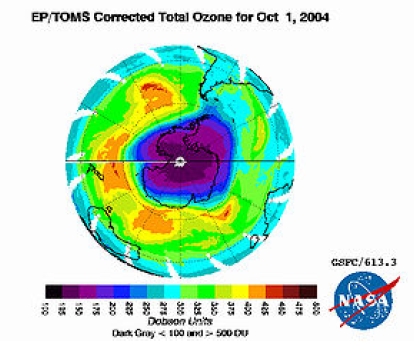

まず、最近の地球のオゾン層の状況を紹介しておきます。NASAのサイトから2012年3月1日の南極方向から見たオゾン層の状態は次の通りです。

オゾン量は1気圧の下で何センチメートルの厚さになるかを、1/1000cmを1として表し、単位はm

atm-cm(ミリ・アトム-センチメートル)あるいはこれをDU(ドブソンユニット)と表します。通常、オゾンホールとはオゾン量が220DU未満の部分を指します。図のカラースケールでは濃い青色で示す225DUよりオゾン量が少ない範囲と考えればよいでしょう。夏の極地方は最もオゾン濃度が高い時期ですから今年の3月1日現在では南半球には、当然ですが、オゾンホールは存在しません。

図からわかるように、地球の大部分の地域ではオゾン量は250~300DU程度の範囲にあります。250DU程度のオゾン量があればUV-Cは十分に遮蔽されていると考えられます。

基本的に紫外線を含めて光線は媒質の中を直進します。これを考えれば、オゾン層の厚さとして必要なのは紫外線の進行方向の厚さです。

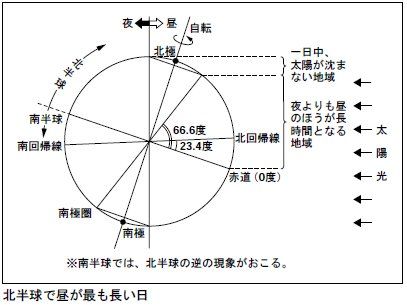

低緯度地域では、オゾン層の厚さ≒紫外線の通過するオゾン層の厚さと考えてよいでしょう。しかし、高緯度地域では緯度の影響を考慮しなければなりません。

最悪のケースとして、南極で最も太陽高度が高くなる夏至までオゾンホールが存在していると仮定します。南極点におけるオゾン量を100DUだとします。南極点における夏至の南中時の太陽高度は23.4°です。この場合、南極点に向かう紫外線の通過するオゾン層の厚さは、100DU÷sin23.4°=252DU>220DUですから、UV-Cを遮蔽するには十分な厚さということになります。

なぜこのような当たり前の検討がなされていないのでしょうか?オゾンホールという言葉の語感に誤解を抱かせる原因があるのかもしれません。オゾンホールと言えどもまったくオゾンがなくなるわけではなく、最低でも100DU程度のオゾンが存在するのです。低緯度から中緯度地域においてオゾン量が半減すれば確かに問題が起こるかもしれませんが、極地方で多少オゾン量が減ったとしてもUV-Cが増加することなどあり得ないのです。たとえ南極点に沢山人が住んでいたとしても(笑)オゾンホールによる健康被害などというものは実在しないのです。

(続く)

No.771 (2012/08/09)原発・オスプレイ・消費税増税… 壊れ行く日本

最近気になることを簡単にまとめておきます。この国の官僚・支配階級の理論は無茶苦茶です。一体これからどこまで落ちていくのか…。この国を動かしている官僚・支配階級の原理は対米従属と非科学的な恐怖宣伝による脅しとアメ玉であり、これに科学的リテラシーの欠如した国民の多くが一喜一憂して右往左往している…。何とも絶望的な様相に見えるのは、私の見方があまりに悲観的に過ぎるのでしょうか。

福島第一原発に対する国・東電を始めとする大企業の対応は、相変わらず国民をまったく愚弄するものです。事故の本質的な科学・技術的な検証作業は、まったく不完全な形ばかりの報告書の提出で早くも幕引きとなり、空前の大原発事故を無かったことにして、電力供給の問題にすり替えて原発再稼働に突き進もうとしています。

一方、脱原発運動は大きな広がりを見せていますが、この理念的な善意の運動を国のエネルギー・経済政策を実質的に変革する現実的な力にする仕掛けを早急に構築しなければならないでしょう。

しかし、この福島原発事故以後の脱原発運動は本質的には問題だらけです。日本の環境保護運動の悪しき伝統のように思えるのですが、冷静な科学性が欠如した善意によって進められる運動は、早晩その非科学性が馬脚を現すことになるでしょう。

科学的に冷静にエネルギー技術を評価すれば、原発は勿論ですが、風力発電や太陽光発電などを含む大半の“再生可能エネルギー発電”は極めて劣悪な発電システムであって、こんなもので優秀な火力発電を代替すれば社会・経済システムが崩壊することなど、あたりまえのことなのに、何故かこれが理解できない国民が大多数なのです。

大衆ばかりではありません。大江健三郎(作家)、落合恵子(作家)、鎌田慧(ルポライター)、坂本龍一(音楽家)ら文化人9氏が呼びかけ人となった「さようなら原発一千万人署名市民の会」という、おそらく現在脱原発運動に大きな影響力を持っている組織に参画する括弧付き“知識人”の愚かさにも絶望するばかりです。『脱原発=再生可能エネルギー発電導入促進』という愚かなスローガンには呆れるばかりです。坂本龍一などという似非知識人にいたっては、電気自動車のCMにまで登場して、エネルギー利用効率の改悪を率先して実践している始末です。鎌田慧はもう少しまともだと思っていたのですが、残念ながら彼の科学的リテラシーもお粗末なもののようです。

今日は長崎で原爆慰霊祭が行われているようですが、広島市長にしろ長崎市長にしろ相変わらずピンぼけの反核論、そして原発に依存しない再生可能エネルギー発電への移行を要望するという発言をしているようです。せめて、原子力規制委員会設置法の附則において、『原子力基本法』の基本方針に「安全保障に資する」と加える改正が行われたことに言及して非難するくらいのことはして欲しかったのですが…、所詮無理でした。

●参考No.419(2009/08/25)核傘下の核兵器廃絶運動の怪~自民党の憲法違反の外交・防衛政策

馬鹿げているといえば欠陥輸送機オスプレイの配備と、日本国中における飛行訓練の問題です。防衛省とはどうも米軍の下部組織であるようです。日本国民の意志を基盤として米国と交渉するのではなく、米国の意向を受けて日本国民を懐柔することに奔走するばかりです。オスプレイとは米海兵隊が戦地に部隊を展開するための輸送機です。戦争遂行=殺人のための物資を輸送するために日本の基地が使われるなど日本国憲法に反する行為であることは明らかです。

そればかりではありません。米軍は日本国内の演習場ばかりでなく日本国中でオスプレイの飛行訓練を行うというのです。言わば、日本国中を米国の演習場化しようということです。何と日本国民を馬鹿にした話でしょうか。こんな馬鹿げた飛行訓練に断固反対することこそ日本政府の行うべきことです。民主党米国傀儡政権は正に売国政権といってよいでしょう。

消費税増税を巡る民主党と自民党・公明党の談合政治はこの国の政治機構が正に崩壊していることを示しているようです。法律の成立後に法律の是非について選挙で国民の意志を問うとは一体どういう論理構造を持っているのでしょうか?

日本という国の政治は、脅かしによって国民を誘導するという戦前・戦後一貫した理論で動いているようです。停電して人が死ぬから原発は必要なのだ、財政の破綻を救う道は消費税増税しかないのだ、などなど、あたかもそれが唯一の方法であり、これに反対するものは非国民だと言わんばかりの恐怖政治が展開されています。それを許しているのが、残念ながら思考停止に陥った科学的・論理的リテラシーの欠如した愚かな大多数の国民の存在なのです。いい加減に目覚めて欲しいと思っているのですが、現実はますます日本は壊れているようです。

追記:

つい最近気づいたのですが、防衛省がTVコマーシャルで自衛官の募集を始めました。何と異様なことでしょうか。自衛隊の本来業務は日米軍事同盟による世界戦略において、米国の補完部隊として戦争=人殺しを行うことです。

自衛隊は災害時に国民を助けてくれるので良い組織であるなどというのは幻想です。これは殺人集団だという本質を隠蔽して国民を騙すためのカムフラージュです。自衛隊を武装解除して災害救助隊に再編するというならばともかく、武力を携行する自衛隊は憲法違反の殺人集団であるという本質を見誤ってはなりません。

No.770 (2012/08/02)高校教科書と環境問題① 現代社会:オゾン層破壊

高校の教科書における環境問題の取り扱い方には非常に危ういものを感じます。中でも社会科における扱いは国家政策を色濃く反映しており、むしろ国家政策のプロバガンダのために利用されているというのが実体なのかもしれません。特に、オゾン層破壊の問題以降、エセ科学による科学的合理性を装った洗脳教育の蔓延が危惧されます。

今回から数回にわたって、高校の教科書における科学性を見失った環境問題の取り扱いについて検討していくことにします。

1.オゾン層破壊フロン原因説の検討

オゾン層破壊ないし南極のオゾンホールの拡大とフロンの関係は、いまだに仮説の域を出るものではありません。オゾン層破壊のフロン原因説は、一説によると代替フロンの特許を持つ化学メーカーが、冷媒市場を独占するために吹聴したということのようです。

まず、ある『現代社会』の教科書の記述を紹介します。

確かにオーストラリアでは紫外線の影響を防ぐためにサングラスを着用させる学校もあるようです。しかしその理由が『オゾンホール(オゾン層が局所的に薄くなっているところ)ができている南極に近いため,紫外線が強いなどの原因が考えられている。』は明らかに事実誤認に基づく誤りです。

オゾンホールは南半球の春である9~11月の期間、南極上空のオゾン層のオゾン濃度が一時的に低くなる現象です。オゾン層は紫外線の内のUV-C(波長

200~280

nm)を効率的に吸収します。オゾンホールの発生する範囲は最大でも南極圏(南緯66度33分~90度)の範囲を超えることはありません。しかもこの春先の時期の太陽高度は低く、太陽光の入射角度はオゾンホール面に対してほとんど平行であり、オゾンホールを通過して地表面に降り注ぐ紫外線はほとんどありません。

まして南極圏から遠く離れた南半球の中緯度(南緯10~45度程度)に位置するオーストラリアに降り注ぐ紫外線と南極のオゾンホールには何の関係もありません。上の図からも分かるように、オゾンホールからオーストラリア南端の間の地域はむしろオゾン濃度は極めて高い地域なのです。オーストラリア上空のオゾン層は平均的なオゾン濃度を有しており、降り注ぐ紫外線の大部分はUV-A(400~315

nm)とUV-B(315~280nm)であり、オゾン層の破壊やオゾンホールとは無関係です。

高校現代社会の教科書では、オゾン層破壊の影響として4項目が挙げられていますが、①皮膚がん・白内障の増加については、UV-Cの地表への透過量が増えれば確かに皮膚がんの増加の可能性はありますが、既に述べた通り、オゾン層のオゾン濃度が危険なレベルにまで減少するのはたかだか南極圏の春であり、もともと紫外線量は極めて少なく、それ以外の地域においてオゾン濃度の顕著な低下は認められず、オゾンホールによる皮膚がんの増加はありません。白内障については主にUV-Bの影響であり、オゾン濃度が低くなったとしても無関係です。

②免疫機能の喪失、③地球的規模の凶作による飢饉④プランクトンの激減による生態系の破壊については、全地球規模のオゾン濃度の低下が起こらない限り杞憂にすぎないのです。現実には南極のオゾンホール以外にオゾン濃度が著しく低い地域は観測されていません。

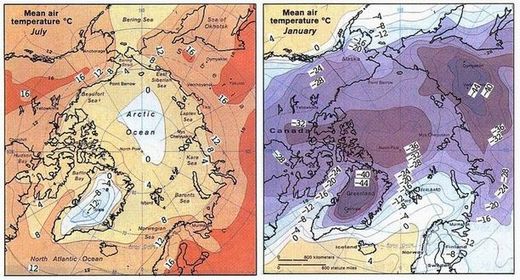

少し視点を変えて、オゾンホールがなぜ南極にだけ生じるのかを考えてみます。南半球は海洋の割合が大きく、南極は周囲を海によって隔てられた孤立した大陸です。その結果、冬の南極は北極に比べて著しく低温であり、大気循環は単純な形になります。

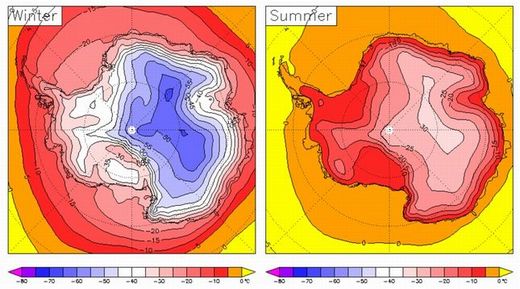

南極の気温分布:孤立した大陸である南極周辺の気温分布は単純であり、北極に比較してはるかに低温となる。

北極の気温分布:極点付近には陸地が存在せず、最低気温はより低緯度の陸地において分散して観測される

そもそも成層圏のオゾン層は大気中の酸素O2が成層圏で強い紫外線を受けることでオゾンO3が合成されることによって出来るのです。冬~春先の南極上空では太陽光の入射角度が小さいために紫外線は大気によって散乱されて届かないため、オゾンは生成しません。しかし低緯度上空や北極で作られたオゾンが成層圏大気循環によって南極上空に供給されるために冬季にはオゾンホールは生じません。しかし、春先になると低緯度上空から南極上空への大気の流入が減少するために、低緯度オゾンの供給も減少します。さらに春先には極成層圏雲が成長し空気塊とともに落下し、これにともなって成層圏上層のオゾンの希薄な大気が落下するためにオゾン層のオゾン濃度が低下するのです。このように、南極のオゾンホールの主要な成因は南極特有の気象現象なのです。

北極の冬は、南極に比較してとても暖かであり、複雑な地形・気温分布のために大気循環は乱され南極ほど単純ではないため、極成層圏雲はそれほど発達せず、極点付近の下降気流もそれほど顕著ではありません。その結果南極ほど顕著なオゾンホールは形成されないものと考えられます。

オゾン層破壊フロン原因説では、南極上空のオゾン層において、対流圏では安定であるフロンが成層圏で紫外線によって分解し、遊離した塩素ラジカルの触媒反応によってオゾンを分解すると主張します。フロンの分解反応、オゾンの分解反応にはともに紫外線が必要ですが、冬から春先の南極上空には紫外線は届かず、しかもオゾン層の気温は氷点下80℃というごく低温です。このような環境においてフロンやオゾンの分解反応が急速に進むというのは考えにくいことです。

オゾンホールの大きさは上図に示すように単調に拡大しているわけではなく、かなり激しく増減を繰り返しています。このような不規則変動する現象をフロンの影響で説明することは不可能です。あるいは南極上空の気象現象の経年変化から分離してフロンによるオゾン層破壊の影響を検出することは不可能です。

フロンが分解してできた遊離塩素ラジカルによるオゾン層“破壊”という現象が実在するとした場合、ではなぜ中低緯度成層圏においてはオゾン層の顕著なオゾン濃度低下が観測されないのでしょうか?中低緯度成層圏では年間を通して紫外線が存在するだけでなく、成層圏の温度も南極上空に比べてはるかに高く、オゾン分解反応にとってはるかに好条件が揃っていると考えられます。

オゾン層破壊フロン原因説が登場した当初、当然ながら南極ばかりでなく全球にわたってオゾン層が破壊されることが危惧され、北半球の中低緯度でもオゾン層が破壊され皮膚がんが増加することが予測され、その結果としてフロンの製造中止が国際的に取り決められました。

しかしオゾンホールは南極以外に拡大することはなく、杞憂であることが確認できました。そしてこの所、「フロンによるオゾン層破壊は終息しつつある」という無責任な論評があちこちで上がっています。しかし冷静に考えれば、そもそもオゾン層破壊フロン原因説というもの自体が誤りであり、虚像であったにすぎないと考えるのが最も合理的です。

フロンによるオゾン層の破壊という問題は既に国際政治における環境問題の主要課題ではなくなり、『過去の問題』として忘れ去られようとしているのです。すでに今の国際社会はフロンという魔女は必要なくなったのです。

しかし、この問題は槌田敦が主張するように自然科学の問題としては、徹底的に検討して結論を出すべき問題です。また、未来を担う高校生たちには、ある化学メーカーの利益拡大のためにエセ科学が悪用された事実を教訓として伝え、オゾンホールの成因を徹底的に科学の視点から明らかにすることこそ必要だと考えます。

このフロン問題で味をしめた先進工業国や企業は次の魔女として二酸化炭素の増加による地球温暖化仮説を登場させることになったのです。

(続く)

No.769 (2012/07/18)夏の電力は大丈夫!猛暑でも余裕の関電・九電の電力供給

九州以外の地域は梅雨も上がり、いきなり猛暑が襲いました。猛暑日を記録した地点もかなり多いようです。そんなわけで、休日明けの昨日、今日の電力供給に注目していましたが、まったく電力供給に問題はないようです。九電と関電の供給実績を見ておくことにします。

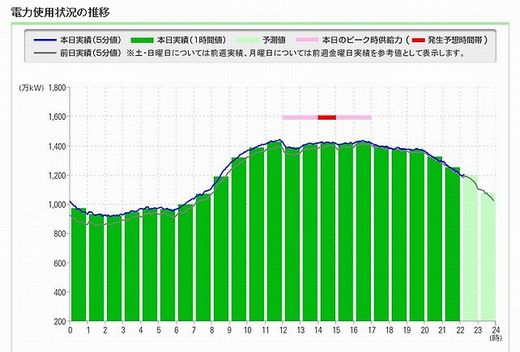

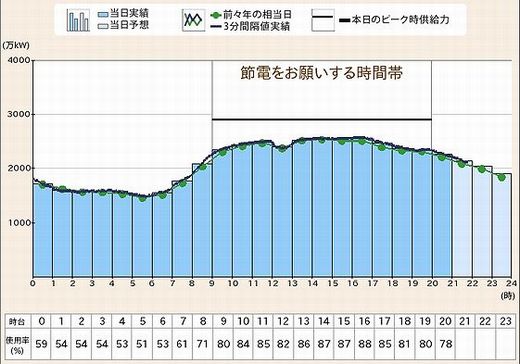

九州電力2012年7月18日電力使用実績

九電では、本日この夏の最大電力1,428万kW(11~12時)を記録しました。電力供給能力1,592万kWに対する使用率は89.7%でした。今日の九州地方は南風が吹き込みかなりの高温となりました。これでもまだ供給能力に10%程度の余裕が有るのですから、この夏の計画停電が実施されることはないでしょう。

関西電力2012年7月18日電力使用実績

関西でも今日は猛暑でした。本日の電力使用実績のピーク値は2,555万kW(16時)であり、電力供給能力2,902万kWに対する使用率は88.0%であり、十分に余裕が有るようです。大飯原発3号機の発電能力である118万kWを差し引いた場合の電力供給能力2,784万kW(=2,902万kW-118万kW)に対する使用率でも91.7%程度であり、大飯原発を動かさなかったとしてもこの夏計画停電が行われることはまず無いと考えてよいでしょう。

無理やり稼働させた大飯原発ですが、あの茶番劇は何だったのでしょうか?今日また大飯原発の敷地内に活断層と思しき断層があることが判明したにもかかわらず、更に4号機まで稼働させる意図は、最早明確でしょう。